12 Oktober 2002, atau tepat 15 tahun silam, aksi teror melanda Bali. Tiga lokasi di Bali dibom saat hiruk pikuk pada Sabtu malam itu. Dua ledakan pertama terjadi di Paddy’s Pub dan Sari Club (SC) di Jalan Legian, Kuta, Bali. Yang terakhir, ledakan kecil terjadi di sekitar Renon Denpasar, dekat Kantor Konsulat Amerika Serikat yang berada di Jl. Hayamwuruk 188, Denpasar.

Peristiwa tragis dan merupakan terorisme terparah di Indonesia ini, menelan korban 202 orang. Sebanyak 164 orang di antaranya warga asing dari 24 negara, 38 orang lainnya warga Indonesia 209 orang mengalami luka-luka. Dampak kerusakan hingga radius satu kilometer dari pusat ledakan.

Tim Investigasi Gabungan Polri dan kepolisian luar negeri yang telah dibentuk untuk menangani kasus ini menyimpulkan, bom yang digunakan berjenis TNT seberat 1 kg dan di depan Sari Club, merupakan bom RDX berbobot antara 50–150 kg

Ketika bom meledak, saya sedang kerja di lantai dua rumah saya. Saat itu, saya masih bekerja sebagai jurnalis majalah bulanan terbitan Jakarta. Saya tak merasakan ada tanda-tanda ledakan bom di Kuta. Saya juga tak punya firasat kalau teman-teman jurnalis memberi info adanya bom via SMS. Waktu itu, HP jadul saya taruh di lantai 1, dan aplikasi tercanggih pada handphone saat itu hanya SMS dan telepon.

Tepat jam 5 pagi, saya telah selesai bekerja dan turun ke lantai satu untuk istirah. Saya sungguh terkejut setelah lihat puluhan SMS di HP saya dari teman-teman jurnalis. Rasa kantuk lantas sirna seketika. Saya lantas memacu sepeda motor menuju tempat ‘kemungkinan’ terdekat, kamar mayat RSUP Sanglah.

Sungguh suatu pemandangan yang seumur-umur belum pernah kulihat. Bau daging terbakar dan ratusan mayat yang tak utuh, menjadi pemandangan yang sangat mengerikan. Mayat-mayat itu, sebagian besar tergeletak di lantai karena begitu banyaknya korban yang ada di kamar mayat yang ukurannya tidak terlalu besar itu.

Saya ternyata bukan orang yang tahan berlama-lama melihat pemandangan mengerikan itu. Saya lantas melaju ke Kuta. Pemandangan di tempat kejadian dan sekitarnya, benar-benar seperti bekas lokasi peperangan. Bau daging terbakar, bangkai-bangkai kendaraan yang terbakar, pecahan kaca dan bahan bangunan yg berserakan di sekitar tempat kejadian peristiwa, menandakan betapa besar ledakan yang terjadi di tempat itu. Penjagaan ketat oleh aparat dan garis polisi, membatasi kami untuk mendekat. Kita hanya bisa meliput dari jarak sekitar 20 meter. Ketika petugas lengah, barulah kami bisa mendekat sampai sekitar 10 meter.

Singkat cerita, saya melihat-lihat pemandangan reruntuhan disekitar lokasi. Ada yang menarik perhatian saya, saat berada di dekat Paddy’s Pub. Saya melihat lelehan kaca akibat panas yg tinggi. Lelehan berukuran 1 meter x 60 cm x 5 cm itu bentuknya indah tak berarturan. Mirip stalaktit yang biasa ada di dalam gua dengan proses bentukannya yang amat lama.

Seketika itu juga saya teringat akan karya-karya instalasi Nyoman Erawan, yang memang saat itu karya-karyanya banyak ‘merefleksikan’ tentang maut. Pasalnya – bagi saya yang barusan melihat sosok mayat yang ‘berantakan’ di kamar mayat RSUP Sanglah – kaca yang meleleh tak beraturan itu mewakili ‘duka tak terkira’ para korban bom malam beberapa saat sebelumnya. Saya lantas ingin mengambil lelehan kaca tersebut untuk mendiskusikan dengan Erawan, apakah lelehan kaca tersebut bisa ia pergunakan sebagai material karya instalasinya? Sungguh, lelehan kaca itu semacam ‘ungkapan diam’ ngganga luka kita semua.

Saya tepekur, terduduk di dekat sebuah sanggah di tepi jalan, yang sama sekali tak bergeming oleh ledakan dahsyat itu. Entah, kekuatan apa yang melindunginya. Terik matahari, menambah panasnya suasana di sekitar kejadian maut itu. Lelehan kaca itu masih menggoda rasa duka. Tapi saya urung mengambilnya. Mengapa? Adalah ‘persoalan’ besar andai saya membawa benda (yang mengandung unsur kematian itu) ke desa tempat Erawan tinggal. Maka saya urungkan keinginan itu. Saya kubur gagasan penuh luka dan duka itu, di antara puing-puing bom Kuta, hingga kini. Ya, saya kubur di ‘Ground Zero’.

Tak dapat disangkal, Nyoman Erawan, mungkin merupakan perupa Bali yang paling genial dalam menggelar seni pertunjukan dan seni instalasi atau senirupa 3 dimensi. Pada repertoar-repertoarnya, Erawan acap mengkritisi keadaan realita yang terjadi di-kekinian. Itulah kegelisahan Nyoman Erawan sebagai seorang perupa. Bisa jadi, bagi Erawan, karya-karya rupa dua dimensi memiliki ‘keterbatasan’ daya ungkap bagi gagasan-gagasan ‘liar’ nya.

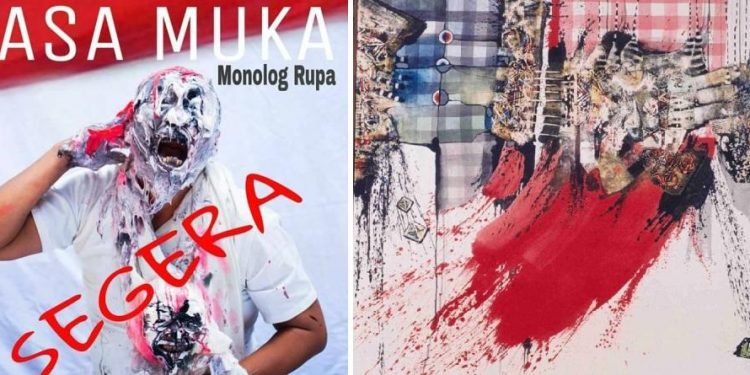

Bulan Oktober ini, Erawan akan menggelar monolog rupa bertajuk ‘Dasamuka’.. Sesuatu hal baru dan menarik tentunya, suatu penggabungan antara seni pertunjukan dan seni rupa. Sebelumnya, Erawan pernah menggelar puisi rupa, dengan merespon karya puisi teman-teman penyair, di antaranya merespon puisi-puisi karya Sindhunata, SJ – beberapa waktu yang lalu. Dan saya belum pernah menyaksikan respon senirupa pada karya seni pertunjukan monolog.

Belum bisa saya bayangkan ‘diksi visual’ yang menjadi perbendaharaan Nyoman Erawan dalam mengartikulasikan makna yang tersimpan pada ‘narasi ekspositorik’ dan ‘narasi artistik’ monolognya 28 Oktober nanti. Saya hanya bisa meraba-raba, bahwa selama ini karya-karya Erawan acap ‘merambah’ wilayah maut. Maut, bagi Erawan bukan hal yang menakutan. Sebab, ia mampu melihat sisi estetika dari ujung peristiwa kehidupan itu, kematian. Ya, kematian yang indah. Seperti kematian Bisma Dewabrata, yang bisa menentukan hari kematiannya sendiri.

Terlalu banyak peristiwa duka di republik kita dan semesta raya ini. Mulai dari munculnya radikalisme dan intoleransi yang bertentangan dengan semangat sumpah pemuda. Perang berkepanjangan dan bom yang tiap hari meledak di negara-negara Timur Tengah. Insiden penembakan sadis oleh Stephen Paddock yang membunuh sedikitnya 59 orang dan melukai 515 lainnya di konser terbuka di Las Vegas. Semua itu merupakan tragedi kemanusiaan yang terasa amat perih mengiris nurani kita.

Hal-hal yang berbau maut itu, memang acap menjadi wilayah ‘refleksi kreatif’ Nyoman Erawan. Maka, mengingat tragedi kemanusiaan di Kuta 15 tahun yang lalu, saya ingin ‘menyimak’ kembali karya-karya Erawan periode ‘pralaya matra’ dan ‘penghormatan pada hati nurani’. Selain itu, saya juga ingin ‘membaca’ fenomena Gunung Agung yang mulai memperlihatkan aktifitasnya. Ia seperti memberi ‘tanda-tanda’ pada kita. Persoalannya, mampukah kita membaca ‘tanda-tanda alam’ ? Ada baiknya kita saksikan saja monolog rupa ‘Dasamuka’ Erawan nanti. Mungkin, Erawan akan menterjemahkan tanda-tanda alam itu lewat ‘sunyinya yang bening’. (T)

Catatan: Nyoman Erawan akan mementaskan Monolog Rupa berjudul Dasamuka karya Putu Wijaya di Bentara Budaya Bali, 28 Oktober 2017 malam. Pentas ini adalah serangkaian Festival Monolog Bali 100 Putu Wijaya