DULU, bagi warga desa-desa di Bali kebiasaan “ngidu di bungut paon”, jadi rutinitas tak resmi setiap pagi, sebelum sarapan, sebelum ke sawah-ladang. Kini kegiatan itu semakin jarang dilakukan, bahkan mungkin sudah punah.

Perubahan itu terjadi cukup cepat sejak munculnya kompor dengan bahan bakar gas (tabung LPG). Akibatnya, alat dan cara memasak masyarakat di desa tentu saja banyak berubah. Awalnya menggunakan tungku kayu bakar lalu beralih menggunakan kompor gas.

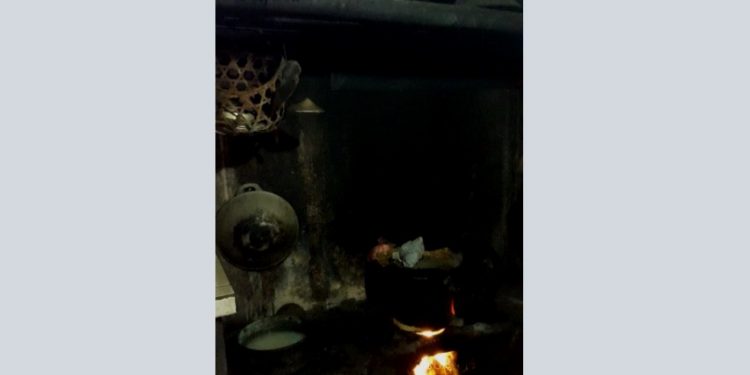

Tungku bukan lagi alat memasak utama. Dengan begitu, tempat ngidu otomatis tidak ada lagi.

Ngidu adalah aktivitas duduk-duduk untuk menghangatkan tubuh dekat bungut paon atau tungku perapian di dapur. Ngidu biasanya dilakukan pagi hari saat udara terasa dingin dan penuh embun. Di daerah pegunungan pada bulan-bulan tertentu ngidu sering juga dilakukan sore atau malam hari. Biasanya dilakukan sambil memasak air, menanak nasi, atau sembari ngobrol santai minum ngopi.

Ngomong-ngomong soal ngidu, sebenarnya tidak hanya sebatas urusan menghangatkan tubuh di dekat tungku perapian tetapi juga mengandung banyak pengetahuan sosial budaya, spirit bahkan beragam peristiwa. Saat ngidu sesekali kita juga nulukan saang (memasukkan kayu bakar ke tungku) agar nyala api tetap konstan dan tidak mengeluarkan banyak asap.

Jika kita mendengar cerita bara api (baleman) atau tungku tradisional, maka itu identik dengan aktifitas warga memasak makanan di dapur. Jadi, cerita tunggku sangat dekat dengan urusan pangan.

Ciri khas memasak dengan tungku biasanya dari atap dapur warga keluar kepulan asap halus bercampur bau masakan yang khas. Asap halus yang keluar (mekedus) dari dapur warga merupakan kode sosial dan budaya. Terbukti di kalangan masyarakat Bali ada istilah “pang kuwala mekedus bungut paone” yang berarti “sekadar bisa masak” atau “sekadar bisa makan”.

Ungkapan “pang kuwala mekedus bungut paone” dalam kehidupan sosial budaya masyarakat Bali sudah lama digunakan dan membudaya karena urusan pangan untuk diri sendiri maupun keluarga adalah hal mendasar dan menjadi kebutuhan sehari-hari. Karena urusan pangan sangat mendasar, maka urusan pangan memiliki dimensi sangat luas baik secara ideologi, ekonomi, politik, sosial budaya, maupun ketahanan keamanan di dalam komunitas bahkan negara.

Kembali ke soal ngidu, walau dilakukan dalam suasana santai saat ngidu kita juga perlu konsentrasi. Tangan kita harus aktif menggeser, menambah atau memasukkan kayu bakar ke tungku (nulukan saang) atau meniup bara dengan semprong agar api menyala. Bahkan sering tangan kita menghitam karena menyentuh jelaga dandang, panci, payuk atau saat mengambil sepit (alat penjepit).

Nyala api dalam tungku harus dikendalikan setiap saat agar panas/besarnya api sesuai kebutuhan. Sehingga saat ngidu apalagi sambil memasak dengan tungku pasti lebih sulit memegang HP apalagi sambil menulis status di media sosial. Bedalah jika memasak dengan kompor gas.

Demikian juga saat nulukan saang, kita seolah-olah diingatkan dengan kata “tuluk” yaitu istilah yang digunakan komunitas subak. Satu “tuluk” sama dengan satu “kecoran” yaitu satuan pembagian air dari saluran air utama (temuku) sebelum menuju pematang sawah.

Besar kecilnya kecoran tergantung luasan sawah (ayahan) yang dihitung berdasarkan ketekan jari tangan. Sehingga di balik kata “tuluk” mengandung makna keadilan, pemerataan, keberlanjutan dan kemakmuran. Dengan sendirinya sawah, air, padi, beras, dan tungku di dapur adalah komponen hidup yang berhubungan lurus. Jadi, memasak dengan tungku tradisional di desa-desa memiliki dimensi yang sangat luas.

Tungku tidak saja untuk ngidu atau memasak, biasanya di atas tungku ada langatan, yaitu semacam tempat atau rak yang terbuat dari anyaman bambu. Langatan biasa digunakan untuk menaruh barang atau mengawetkan daging, biji-bijian/benih atau kayu bahan untuk membuat alat pertanian seperti tangkai sabit atau cangkul. Ruang di atas tungku tersebut lumrah disebut punapi.

Istilah “punapi” mungkin berasal dari dua kata “puwun” dan “api” yang kira-kira berarti “panas/dipanaskan dengan api”. Karena diucapkan dengan cepat maka menjadi “punapi”. Misalnya “urutan megantung di punapi” yang berarti daging/sosis ada di atas tungku.

Dalam bahasa Bali “punapi” juga berarti kata tanya. Misalnya “Punapi gatra?”, yang berarti “apa kabar?”. “Punapi” bisa juga berarti “gimana/bagaimana”. Misalnya “yening arsa tiang jagi nyarengin, punapi?. Artinya “kalau berkenan saya akan menemani, bagaimana?”

Jadi, saat “ngidu di bungut paon” seolah-olah kita diajak atau diingatkan untuk selalu bertanya tentang sesuatu yaitu; dimana, dari mana dan mau ke mana?

Dalam kehidupan sosial budaya pertanyaan itu bisa mengarah pada bentuk kepedulian atau perenungan. Karena ada pertanyaan pasti akan muncul jawaban. Sehingga lumrah saat duduk “ngidu di bungut paon” pasti akan terjadi “dialog terbatas” alias tanya jawab dengan anggota keluarga.

Jangan salah banyak urusan rumah tangga, pakraman atau pekerjaan dibahas tuntas di bungut paon. Sehingga “paon” memiliki fungsi sosial yang sangat mendasar dalam menjaga kerukunan dan rasa kesatuan dan persatuan bangsa dan negara mulai dari lingkungan keluarga.

Menurut seorang warga, sebut saja namanya Putu Leong dari Penebel Tabanan, berkurangnya penggunaan tungku kayu bakar di desa-desa sepertinya berdampak langsung terjadinya banjir bandang saat musim hujan, karena ranting kayu atau bambu kering yang ada di kebun atau perumahan penduduk yang dulunya dipunguti untuk kayu bakar kini tergeletak begitu saja.

Saat hujan lebat atau banjir, berkubik-kubik ranting kayu dan bambu kering tersebut hanyut ke sungai atau selokan lalu menyumbat/membendung aliran air dalam volume besar. Ketika sumbatan air pecah terjadilah banjir bandang yang menyebabkan tanah di pinggir sungai atau selokan jebol atau longsor tergerus air bah. Menurut Leong, di beberapa titik terbukti ada ruas jalan yang berada di pinggir parit atau sungai jebol saat hujan lebat.

Sedangkan di desa lain seorang warga ada menyebut, berkurangnya penggunaan tungku kayu bakar di desa-desa menyebabkan nyamuk berkembang pesat di perumahan penduduk, karena tidak ada lagi kepulan asap di lingkungan rumah. Entahlah apakah hal itu ada hubungannya dengan mewabahnya gejala demam berdarah yang belakangan sering terjadi di desa-desa.

Pantaslah dulu masyarakat di desa-desa punya kebiasaan membakar sampah atau sesuatu di dekat rumah atau membuat “tabunan” (bara api) agar keluar asap. Mungkin tujuannya untuk mengusir nyamuk, serangga atau binatang berbahaya lainnya agar tidak berada di sekitar rumah.

Begitulah alam selalu berada dalam dua sisi yang saling menyeimbangkan, setiap perubahan pasti akan menciptakan dampak yang menurut masing-masing orang bisa dirasakan positif dan negatif, padahal sesungguhnya semua adalah sesuatu yang alami (natural). Tinggal bagaimana kita bisa mengelola perubahan dengan kesadaran.

Dalam kesadaran budaya tidak masalah melakukan perubahaan dalam pengelolaan alam sepanjang perubahan itu tidak dimaksudkan untuk menghilangkan atau bertentangan dengan spirit, unsur-unsur, atau sifat alami dari alam itu sendiri (panca maha bhuta). Mungkin itu yang dimaksud mengelola alam yang bernafaskan “Tri Hita Karana”.

Menurut Leong lagi, tungku tradisional paling bagus digunakan untuk membuat lengis tandusan (nandusin) yaitu membuat minyak kelapa dengan cara tradisional. Di desa-desa tungku tradisional masih dipertahankan oleh warga karena sangat berguna saat nandusin. Sehingga tungku tradisional adalah komponen penting industri rumahan untuk membuat lengis tandusan.

Usaha lengis tandusan tetap eksis salah satunya karena lengis tandusan sangat enak untuk campuran sambel matah, yaitu sambel yang dibuat dari campuran bawang dan cabe mentah yang dicampur dengan minyak kelapa tradisional, bukan minyak kelapa pabrikan. Makan nasi dengan sambel matah akan jauh terasa nikmat. (T).