BANYAK buku panduan menulis menguraikan bahwa menulis itu gampang. Karena gampang, siapa pun bisa menulis, semua orang bisa menjadi penulis. Aneka tips pun disodorkan kepada mereka yang ingin belajar menulis. Tips-tips itu, konon, membuat orang lebih mudah, lebih praktis bahkan lebih cepat menjadi penulis.

Namun, ketika mengajarkan penulisan kreatif di kelas, mahasiswa yang saya ajar mempertanyakan resep menulis yang praktis, mudah, dan cepat itu. Si mahasiswa mengaku sudah membaca berbagai panduan menulis. Dia juga sudah mencoba menerapkan berbagai tips yang ditawarkan. Tapi hasilnya, menulis tetap menjadi hal yang sulit. Jangankan menghasilkan sebuah tulisan yang layak jual, menulis tiga paragraf saja terasa berat sekali.

Mendengar keluhan guru tadi, saya teringat tulisan Putu Wijaya yang dimuat dalam salah satu buku kumpulan esainya, berjudul “Mengarang adalah Berjuang”. Putu Wijaya menemukan ungkapan itu manakala dia menyadari menulis memang tidak menjadi perkara gampang bagi semua orang. Tatkala memberi pelatihan menulis bagi guru-guru di Jakarta, Putu Wijaya menemukan realitas yang bertolak belakang dengan ungkapan menulis itu gampang.

Memang, bagi yang sudah terbiasa, menulis bisa sangat gampang. Putu Wijaya misalnya bisa begitu sangat melimpah dengan tulisan. Begitu juga Arswendo Atmowiloto begitu mudahnya melahirkan beratus-ratus tulisan.

Akan tetapi, bagi mereka yang tidak biasa menulis, tentu menjadi sangat berat untuk menghasilkan sebuah tulisan. Orang bisa berjam-jam duduk di depan komputer tetapi layar tetap putih, kosong. Bagi orang-orang ini, menulis itu tidak mudah. Menulis betul-betul membutuhkan kerja keras. Menulis sungguh merupakan kerja berpeluh. Seorang penulis adalah orang yang memiliki semangat pantang menyerah. Seorang penulis adalah orang yang mau berproses. Mereka yang hanya ingin jalan pintas, tidak cocok menjadi penulis.

Walau begitu, jangan takut menulis. Menulis justru membutuhkan keberanian, selain pengetahuan yang cukup tentang sesuatu yang ditulis. Keberanian malah menjadi kunci bagi orang yang ingin menjadi penulis. Keberanian adalah modal awal dan utama dalam menulis.

Orang yang ingin menjadi penulis harus berani menulis. Berani menulis artinya berani dan mau belajar menempuh proses berpeluh untuk menghasilkan tulisan. Itulah perjuangan seorang penulis.

Menulis sebagai perjuangan juga bermakna kesungguhan mengusahakan agar suatu gagasan dapat diperhatikan, dipertimbangkan, bahkan mungkin disetujui. Menulis memungkinkan seorang penulis mempengaruhi orang lain. Karena itu, menulis sesungguhnya juga jalan mendorong terjadinya perubahan.

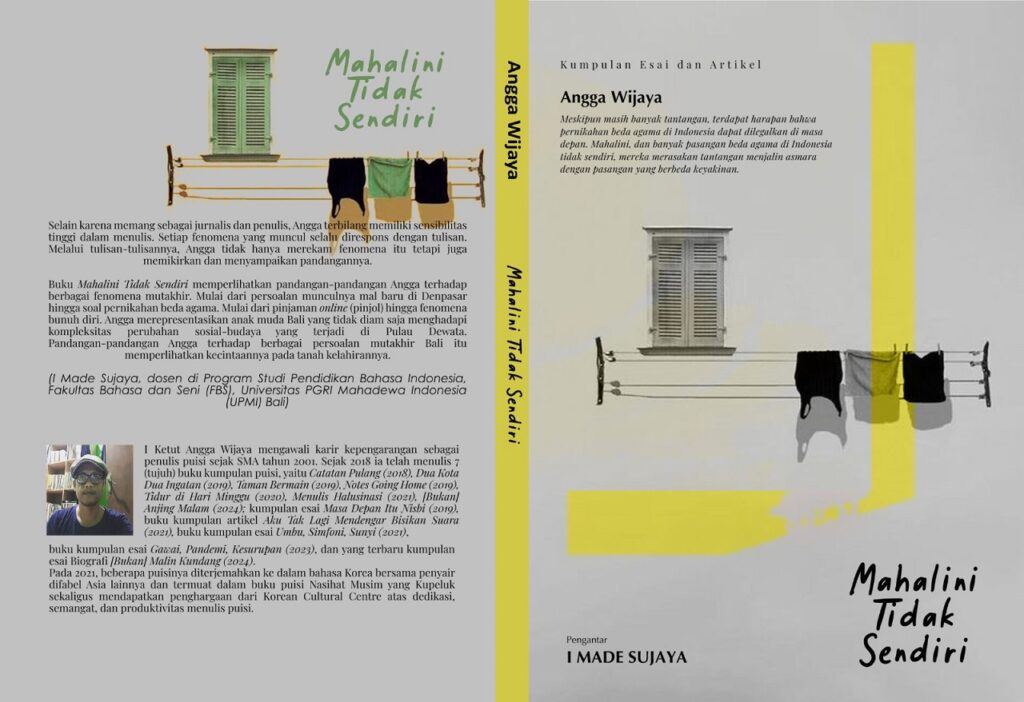

Cover buku Mahalini Tidak Sendiri

Angga Wijaya, penulis Mahalini Tidak Sendiri ini, mungkin tidak menghadapi persoalan sulitnya menulis. Justru, Angga terbilang sangat produktif menulis. Perjuangan Angga terletak pada upayanya untuk terus konsisten menulis. Dalam setiap bukunya yang terbit, khususnya pada bagian biografi, Angga selalu menyisipkan pernyataan bahwa “menulis sebagai terapi dan medium katarsis untuk membawanya menemukan diri dan kembali menyusun kepingan diri yang dulu pernah hilang”. Ini semacam kredonya sebagai penulis.

Selain karena memang sebagai jurnalis dan penulis, Angga terbilang memiliki sensibilitas tinggi dalam menulis. Setiap fenomena yang muncul selalu direspons dengan tulisan. Melalui tulisan-tulisannya, Angga tidak hanya merekam fenomena itu tetapi juga memikirkan dan menyampaikan pandangannya.

Buku Mahalini Tidak Sendiri memperlihatkan pandangan-pandangan Angga terhadap berbagai fenomena mutakhir. Mulai dari persoalan munculnya mal baru di Denpasar hingga soal pernikahan beda agama. Mulai dari pinjaman online (pinjol) hingga fenomena bunuh diri. Angga merepresentasikan anak muda Bali yang tidak diam saja menghadapi kompleksitas perubahan sosial budaya yang terjadi di Pulau Dewata. Pandangan-pandangan Angga terhadap berbagai persoalan mutakhir Bali itu memperlihatkan kecintaannya pada tanah kelahirannya.

Terkait keberadaan mal baru, Angga mengingatkan kembali betapa pentingnya menimbang dampaknya bagi alam dan budaya Bali. Menurut Angga, mal adalah realitas modern yang tak terelakkan. Namun, jenis mal yang dibangun haruslah selaras dengan budaya dan kebutuhan masyarakat setempat. Mal boleh saja hadir, namun dengan roh Bali yang tak lekang oleh waktu.

Pandangannya yang menarik tentu saja terkait pernikahan beda agama. Dengan mengambil isu pernikahan penyanyi asal Bali, Mahalini yang beragama Hindu dan Rizky Febian yang Muslim, Angga membentangkan peliknya persoalan pernikahan beda agama di Indonesia. Meskipun mengakui masih banyak tantangan, Angga menyimpan optimisme bahwa pernikahan beda agama di Indonesia dapat dilegalkan di masa depan. Menurutnya, Mahalini tidak sendiri karena banyak pasangan beda agama di Indonesia. Angga meyakini bangsa Indonesia sangat menghargai keberagaman dan hak asasi manusia.

Pandangan inklusif Angga Wijaya juga tampak dalam sajak-sajaknya. Dia menulis banyak sajak yang merepresentasikan interkulturalisme dalam konteks agama dan budaya yang berbeda. Sebagai penganut Hindu, Angga Wijaya tak merasakan hambatan memasuki perspektif Muslim sehingga terjadi dialog lintas budaya untuk saling memahami satu sama lain.

Pandangan dan sikap Angga Wijaya terhadap keberagaman tampaknya terbentuk dari pengalaman dan lingkungan masa kecilnya di kota Negara, Jembrana, Bali.. Seperti diceritakannya sendiri, dia hidup berdampingan dengan rekan-rekannya yang beragama berbeda. Kota Negara sendiri merupakan representasi masyarakat multikultur Bali.

Angga Wijaya sepertinya akan terus berjuang menyuarakan inklusivitas sebagai cermin penghargaan terhadap keberagaman. Dengan begitu, multikulturalisme bukan hanya berhenti sebagai slogan, tetapi sungguh-sungguh dilakoni melalui dialog dan interaksi lintas budaya yang tak surut-surut. [T]

BACA artikel laind ari penulis MADE SUJAYA