DI MANA ada Rida K. Liamsi, di sana timbul gairah dan semarak apresiasi. Ungkapan ini tak berlebihan jika kita lihat sosok dan sepak terjang impresario seni, penyair dan jurnalis senior ini. Melalui Yayasan Sagang Pekanbaru, ia bertungkus-lumus menegakkan marwah kesenian bumi Lancang Kuning.

Setiap tahun, sejak 1996, Yayasan Sagang memberikan Anugerah Sagang kepada seniman/budayawan berdedikasi, karya unggulan, institusi/lembaga dan pemikiran yang dianggap mampu menggerakkan kebudayaan Melayu-Riau. Ada sejumlah kategori penghargaan: Seniman/Budayawan Pilihan, Buku Pilihan, Karya Pilihan, Institusi/Lembaga Pilihan dan Anugerah Serantau.

Sejak tahun 1997 yayasan ini menerbitkan majalah budaya Sagang, digawangi antara lain oleh budayawan prolifik Melayu, Hasan Junus. Yayasan Sagang juga aktif menerbitkan berbagai buku, termasuk buku puisi, cerpen dan esei pilihan Riau Pos setiap tahun.

Yayasan ini juga sempat menginisiasi Akademi Kebudayaan Melayu Riau (AKMR), sebuah akademi seni yang mulai berkembang di Pekanbaru. Sayang, akademi yang seharusnya dapat tegak serupa IKJ itu akhirnya tutup seiring surutnya industri penerbitan pers di mana Yayasan Sagang bernaung.

Di dunia jurnalistik, Rida membuat penghargaan Rida Award, yakni penghargaan karya tulis dan foto jurnalistik terbaik di kalangan Riau Pos Grup. Karya para pemenang dibukukan. Menurut Rida, ini sejalan dengan upaya Jawa Pos Grup memberi penghargaan Dahlan Iskan Award. Jelas ini menambah penghargaan jurnalistik yang sudah ada seperti Anugerah Adinogoro dan Raja Ali Kelana Award (2007: 5).

Ketika Rida K. Liamsi sudah tak lagi di Riau Pos Grup karena dinamika perusahaan, ia kembali ke Tanjungpinang, kota di mana ia bersentuhan pertama kali dengan dunia tulis-menulis. Di sana ia masih menyisakan satu media cetak, Tanjungpinang Pos, dan seperti semula, di mana ia tegak maka tegak pula bendera apresiasi dan penghargaan seni. Lewat Harian Tanjungpinang Pos dan Yayasan Jembia Emas, Rida pun memberikan Anugerah Jembia Emas kepada sastrawan/budayawan Kepulauan Riau.

Raudal Tanjung Banua (penulis) bersama Rida K Liamsi | Foto: Dokumen Raudal

Minat Rida kepada dunia Melayu tak hanya tertuju kepada hal-hal besar seperti sejarah dan raja-raja. Juga melalui unsur-unsur kecil keseharian, namun kaya makna ketika diterjemahkan secara simbolik dan filosofis. Tak jauh-jauh, tempuling, misalnya, ia jadikan sebagai judul buku puisinya. Begitu pula nama Yayasan Sagang, diambil dari khazanah bahasa Melayu keseharian.

Sagang terutama populer di kalangan nelayan pesisir Riau, merujuk sepotong kayu penyanggah bubungan rumah berdiameter 2-3 cm. Kayu kecil itu dipasang melintang diagonal pada bentangan atap rumah untuk menjaga keseimbangan bila terjadi goncangan karena angin kencang atau hujan lebat. Di laut, para nelayan menggunakan kayu sagang sebagai penyokong bentangan layar. Jadi secara filosofis sagang merupakan penyanggah atau penyokong suatu kreasi—dan dipraktekkan Rida K. Liamsi sejak semula jadi.

Namun, barangkali karena lingkup kegiatannya terbatas di suatu daerah, provinsional, terlebih hanya fokus kepada budaya tertentu, sehingga kiprah Rida juga lebih banyak dikenal di geo-kultural bersangkutan. Itu jelas resiko impresario. Ketimbang memilih dikenal luas, ia tampak lebih mengutamakan visi dan orientasi. Harus ada yang fokus ke suatu wilayah, dan untuk wilayah lain bisa dikerjakan pihak lain. Visi Rida seharusnya bisa menjadi contoh.

Barulah tahun 2014 ia seperti “keluar kandang”. Bersama sejumlah pihak, ia gagas dan kumandangkan Hari Puisi Indonesia (HPI), lengkap dengan yayasannya. YHPI memusatkan kegiatan di Jakarta, seperti pembacaan dan musikalisasi puisi, sayembara penulisan dan baca puisi, penerbitan buku dan lain-lain. Puncaknya memberi anugrah untuk buku puisi yang dianggap terbaik.

Versi YHPI, hari puisi jatuh pada tanggal 26 Juli (mengambil hari kelahiran Chairil Anwar). Ini bertolak belakang dengan aksi-aksi organik selama ini, di mana justru pada hari meninggalnya Chairil, 28 April, tanpa dikomando, puisi dirayakan di mana-mana. Efeknya menarik juga, setidaknya hari lahir dan hari kematian Chairil sama-sama dirayakan dengan puisi. Meski ini akan berurusan dengan persoalan legitimasi—jika itu memang perlu.

Rida juga tercatat sebagai penggagas Festival Sungai Carang, festival budaya berlatar sejarah Riau-Johor atau Riau-Lingga. Ada juga tajaannya berupa Festival Puisi ASEAN-Korea yang pernah terselenggara di Pekanbaru. Belakangan ia menangani Festival Sastra Internasional Gunung Bintan yang dipusatkan di Tanjungpinang.

Dari sekian banyak kegiatannya, kritik dan saran tentu harus diberikan. Dalam pandangan saya, beberapa agenda dalam event terkesan lebih mengejar unsur semaraknya. Nyaris melupakan kerja kuratorial yang tak kalah esensial. Misalnya, bagaimana sebuah festival masih mengandalkan pola lama yang sangat longgar: siapa saja boleh mengirimkan karya. Karya itu diseleksi dan pemilik karya yang lolos otomatis menjadi peserta. Artinya, belum-belum kurator sudah melempar umpan ke tengah “pasar”, bukan melalui semacam kerja-kerja pembacaan peta dan identifikasi. Ada pula penerbitan buku yang terkesan mengejar ketebalan namun secara isi masih keroyokan, kurang ada urgensi.

Saya tak tahu apakah ini bagian dari kecenderungan Pak Rida sendiri yang telah diperhitungkan resiko-resikonya. Sebagai sastrawan cum saudagar berpengalaman, sudah barang tentu ia punya strategi. Bukankah ia pernah mencatatkan rekor Riau Pos edisi 28 Oktober 2014 sebagai koran tertebal yang pernah terbit, 280 halaman?

Boleh jadi ada pula yang berpikir bahwa sebuah event sastra adalah semacam hari raya sastra yang perlu dirayakan oleh semua kalangan. “Yang bukan penyair silahkan ambil bagian.” Tentu itu baik untuk kesemarakkan, tapi saya kira juga perlu menempatkan publik di tempat yang tepat. Didiklah publik sastra sebagai publik sastra, bukan ujug-ujug menempatkannya sebagai penulis puisi di suatu antologi.

Baiklah, hal-hal seperti itu tentu sudah menjadi bagian sejarah yang hasilnya juga tak bisa dinisbikan, di samping waktu akan menjawab. Tapi alangkah asyik dan menyenangkan membayangkan jika setelah event-event besar nan semarak bagai karnaval itu, Pak Rida menjalani impraserio seninya ke hal-hal yang mungkin lebih kecil tapi sublim. Semacam festival sastra yang intim di mana pesertanya dikurasi dengan lebih ketat. Semacam pemaknaan sagang dan tempuling yang relatif hening.

Apa pun, atas semua kiprahnya itu dapat disebut bahwa Rida K. Liamsi sejauh ini merupakan impresario kesenian tiada tanding, khususnya dalam bidang sastra, spesifik puisi. Merentang waktu yang panjang, konsisten, dalam situasi sesulit apa pun. Bayangkan, saat kembali ke Tanjungpinang, setelah tak lagi memegang satu pun jabatan di Riau Pos Grup, praktis ia hanya punya surat kabar lokal yang lebih kecil. Saya dengar itu pun dalam kondisi sambil merawat istrinya yang sakit (hingga wafat setahun lalu). Tapi Datuk Rida tak menyerah. Tahu-tahu ia kembali mengembang layar penghargaan: Jembia Emas. Meski tak sebesar Anugerah Sagang di Riau Daratan, secara esensi nilainya sama.

Rida K Liamsi | Foto: Dokumen Raudal

Jadi sangat mungkin dialah impresario sastra paling konsisten dalam dua dasawarsa terakhir. Tentu kita punya orang seperti Toeti Heraty dengan Galeri Cemara 6, tapi banyak ke seni rupa. Atau Setiawan Djody yang dulu kerap mensponsori Rendra tampil baca puisi tapi lebih bersifat personal. Rida bukan hanya mensponsori sekali-dua kali acara, melainkan rutin, bertahun-tahun, dalam skala festival dan terutama mengerucut ke sastra.

Mungkin akan ada yang berkata bahwa dana-dana kegiatan tak sepenuhnya berasal dari kantong pribadi Pak Rida. Sebagian ditanggung sponsor, baik kalangan pemerintah maupun swasta. Benar, tapi menurut saya itu tak mengurangi prediketnya sebagai impresario. Mengingat tidaklah banyak orang yang mampu dan mau meyakinkan pihak lain dalam investasi kebudayaan. Bahkan jika pengertian impresario yang dilekatkan kepadanya pun harus digugat karena mungkin dianggap tak persis pengertian aslinya, saya memilih tetap menggunakannya untuk Pak Rida, sebab peran sejatinya tak akan bergeser karenanya.

Menariknya, dalam setiap kegiatan, Rida terlibat aktif, hingga mengurus perkara teknis. (Saya ingat terakhir berkomunikasi dalam hal antologi puisi Jazirah Sebelas: Laut dan Kembara Kata-Kata. Mulai saat puisi saya kirimkan hingga ia mengirimkan buku dengan meminta alamat). Sosoknya memang low-profile, biasa berbaur dengan semua peserta di sebuah acara. Saya merasakannya dalam Festival ASEAN-Korea 2011.

“Pak Rida itu pahlawan budaya khususnya sastra,” kata Yusrizal KW sastrawan Sumatera Barat yang pernah datang dalam acara Anugerah Sagang 2011. “Di Sumbar banyak saudagar tapi tak ada ‘segila’ ini. Dan orang seperti Pak Rida perlu diberi penghargaan, jangan beliau terus yang memberi penghargaan.”

Penghargaan untuk Rida K. Liamsi tentu cukup banyak dan beragam sebagaimana tercatat di Wikipedia. Ada gelar kehormatan Datuk Seri Lela Budaya dari Lembaga Adat Melayu Riau (2015), Anggota Kehormatan Masyarakat Sejarawan Indonesia (2016), Gelar Seniman Perdana dari Dewan Kesenian Riau (2010), gelar Tokoh Sosial Budaya dari Dunia Melayu Dunia Islam (2008), Entrepreneur of the Year dari KADIN Riau (2015), Penghargaan Tokoh Budaya Nasional Berpengaruh dari Bank Permata (2008) dan Penghargaan Pelopor Pemimpin Populis Ekonomi dan Budaya Melayu dari Pusat Studi dan Pengembangan Budaya Melayu Yogyakarta (2009).

Tapi kita tidak melihat ada penghargaan kebudayaan dari Pemerintah Provinsi Riau, Kepri atau dari Pemerintah RI. Boleh jadi saya luput mengikuti, atau justru mereka yang luput menganugerahi.

Perjalanan Rida

Rida K. Liamsi lahir di Dabo, Singkep, Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, 17 Juli 1943. Sebelum berkarir di dunia jurnalistik, ia pernah lama menjadi guru Sekolah Dasar di Kepulauan Riau (1967-1975), sembari menjadi koresponden Harian Berita Buana (1972-1973). Kepalang tanggung, ia mencebur ke dunia jurnalistik dengan menjadi wartawan Majalah Tempo dan Harian Suara Karya. Setelah lebih sewindu bergabung dengan dua media terbitan Jakarta itu, tahun 1983 Rida pindah ke Pekanbaru memimpin Mingguan Genta.

Tahun 1991 ia bergabung dengan Riau Pos hingga menjadi CEO Riau Pos Grup (RPG) dengan puluhan anak media di Batam, Padang, Medan dan Banda Aceh. Sampai tahun 2015 ia memimpin 23 koran harian, 5 portal, 5 televisi, satu radio siar dan satu provider di Sumatera bagian tengah dan utara. Ia juga aktif menjadi pengurus PWI.

Rida menulis artikel seni budaya dan editorial, menjadi pembicara berbagai forum sastra dan kebudayaan. Di atas semua itu, Rida K. Liamsi pertama-tama adalah seorang penyair, jauh sebelum ia dikenal sebagai pemimpin pers dan impresario kesenian. Proses kreatifnya bermula di Tanjungpinang, era 1960-1980-an. Ia mula-mula muncul dengan nama Iskandar Leo, lalu membalik nama lahirnya, Ismail Kadir menjadi Rida Kadir Liamsi sampai kini. Karyanya dimuat di Majalah Horison dan di berbagai surat kabar. Kumpulan sajak pertamanya, Ode X, terbit dalam bentuk stensilan tahun 1981, dan ia bacakan secara tunggal di Pekanbaru atas undangan Yayasan Puisi Nusantara pimpinan Ibrahim Sattah.

Buku-buku karya Rida K Liamsi | Foto: Dokumen Raudal

Tahun itu juga, bersama Hasan Junus dan Eddy Mawuntu, ia menerbitkan kumpulan sajak bertiga, Jelaga, di Tanjungpinang. Baru tahun 2003 terbit buku puisi tunggalnya yang kedua, Tempuling. Tahun 2008 menyusul buku puisinya yang ketiga, Perjalanan Kelekatu—keduanya diterbitkan Yayasan Sagang. Khusus buku ketiga, saya terlibat dalam proses produksinya, melalui Pak Armawi KH, sahabat dekat Pak Rida. Perjalanan Kelekatu terbit dalam dua edisi, edisi hardcover dan softcover. Desain dan ilustrasinya yang menarik dikerjakan sendiri oleh Pak Armawi.

Setelah itu terbit buku puisi ROSE (2013) yang mendapat penghargaan sebagai Buku Puisi Terbaik dari Badan Bahasa tahun 2018, Secangkir Kopi Sekanak (2017) dan Sungai Rindu (2020). Puisi-puisinya yang lain banyak terhimpun dalam antologi bersama.

Ia teramat tekun menggali khazanah budaya dan sejarah Melayu. Ini terlihat dari kesungguhannya meneroka seri novel berlatar istana dan silsilah raja-raja Riau. Sejumlah novel tentang itu telah terbit: Bulang Cahaya (2007), Megat (2016), Mahmud Sang Pembangkang (2016), Selak Bidai, Lepak Subang Tun Irang (2018) dan Hamidah (2021).

Sebagaimana Pramoedya Ananta Toer mendaras sejarah dan kehidupan masyarakat Jawa dalam karyanya, Rida secara sadar menyelami locus Melayu. Karena itu ia juga menulis buku non-fiksi tentang sejarah tempatan, seperti Luka Sejarah Husin Syah (2020) dan Siguntang dan Badai Politik di Kemaharajaan Melayu 1146-1946 (2015).

Mata Tempuling

Saya mengoleksi dua buah buku kumpulan puisi Rida K. Liamsi, yakni Tempuling (2005) dan Perjalanan Kelekatu (2008), keduanya hardcover. Membaca sajak-sajak dalam kedua buku ini, sekilas kita akan teringat sajak Sutardji Calzoum Bachri dari beberapa segi.

Pertama, tampilan fisik (struktur baris dan bait) yang tidak teratur dibandingkan dengan baris puisi liris. Bahkan beberapa puisi terkesan bermain tipografi dengan semangat puisi rupa. Kedua, irama dan nada dasar puisi memain-mainkan kata dan sintaksis, siklus pengulangan yang memungkinkan dibaca menyerupai mantra sambil menghidupkan kosa kata klasik Melayu. Ketiga, isi puisi banyak mengeksplorasi pencarian diri dan kerinduan Illahiah sebagaimana dalam sajak-sajak relegiusitas jika bukan sufistik.

Akan tetapi jika kita telisik lebih jauh apa yang kini dianggap puitika Sutardji (puisi mantra, contens sufistik, termasuk cara membacanya), sebenarnya bukan “khas” Sutardji. Melainkan khas suatu kawasan, dalam hal ini kawasan kultural Melayu Riau. Masyarakatnya memang mempunyai bahasa ungkap puitik seperti itu.

Tentu saja mula-mula itu dapat dijumpai dalam sastra lisan mereka seperti pantun, talibun, gurindam, gurauan, petatah-petitih, atau dalam seni mendau dan makyong. Sutardji yang beribu (dan berbahasa ibu) Melayu, mengalami persentuhan kental dengan bahasa puitik tersebut. Menurut pengakuannya, ia banyak dipengaruhi cerita-cerita ibunya di masa kanak. Ketika tahun-tahun produktif Tardji menulis puisi, ia berada dalam atmosfir gerakan lokalitas, sehingga ia dengan segera bisa menjenguk khazanah leluhurnya.

Terlepas adanya saling pengaruh, jelas bukan Tardji seorang mengusung estetika serupa. Sastrawan asal Riau banyak bermain di wilayah estetika ini, misalnya Ibrahim Sattah, yang sekaligus juga membacakan puisinya secara atraktif memakai tambur. Ada Abdul Kadir Ibrahim, termasuk Rida K. Liamsi. Bahkan sejumlah penyair Malaysia tak meluputkan gaya tersebut seperti Abdul Ghafar Ibrahim, penerima SEA Write Award 2005.

Akan tetapi tentu saja Sutardji berhasil memperluas dan memperkaya ekspresinya, sebagaimana masing-masing penyair dengan kadar pencapaiannya pula. Ini analog dengan puitika Sapardi Djoko Damono yang dipengaruhi dolanan anak di Jawa. Namun bukan hanya Sapardi seorang mereguk khazanah itu. Dengan segala pencariannya, ada Rendra mereguk tembang-tembang Jawa, atau Goenawan Mohamad mengeksplorasi imaji Jawa.

Judul puisi Tempuling sendiri diambil dari nama galah penombak ikan. Nama lainnya seligi. Sebagaimana sagang dalam dunia Melayu, tempuling atau seligi adalah benda keseharian masyarakat tempat penyair berasal. Meski begitu, tempuling tetap punya makna simbolik. Menurut Hasan Junus, tempuling sebagaimana kemejan (sejenis hiu) di kalangan nelayan kawasan Singkep dianggap memiliki kekuatan mitos yang menggerakkan rasa dan nafas kehidupan (2005: xi). Mungkin semacam tombak lamafa (pemburu paus) di kalangan nelayan Lamalera, Flores. Di tangan penyair, maknanya tentu bisa menjadi sangat filosofis.

Alhasil, Tempuling memang berisi sajak-sajak berlatar laut dan merefleksikan kehidupan dari amsal laut. Ia dengan sendirinya banyak memungut kosa kata beraroma laut seperti gelombang, ombak, riak, layar, perahu, angin, badai, karang, pulau dan ikan-ikan. Dan lebih penting, ia mencoba membangun makna-makna baru dari semua kosa kata itu.

Bagaimana hidup di laut, sebagai misal, diabadikan Rida dalam sejumlah sajak tentang nelayan yang tak mudah tunduk pada keadaan. Mereka bertempur dengan modal sebuah tempuling. Berbeda dengan pancing atau jala yang cara mengoperasikannya lebih dapat diatur, tempuling terkesan memuat semangat tempur, baik taktis maupun sporadis.

Semacam pertempuran laut dengan makhluk laut; baleo (paus) dalam incaran lamafa, dan kemejan (hiu) dalam perburuan nelayan Singkep. Karena itu sajak dalam Tempuling mengingatkan kita pada perjuangan eksistensial manusia sebagaimana dapat kita rasakan dalam The Old Man and the Sea Ernest Hemingway.

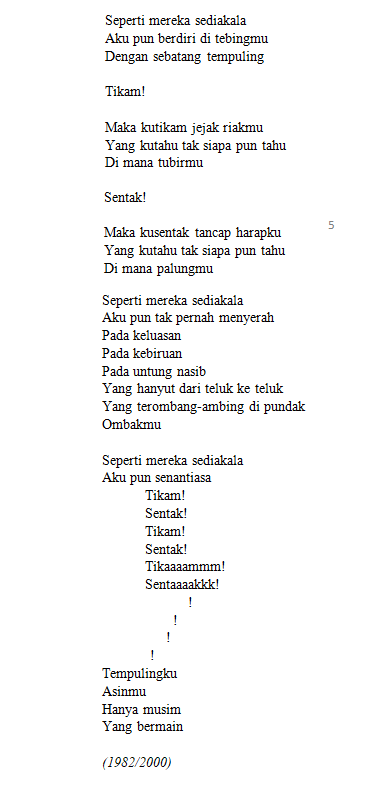

Hasan Junus benar ketika menyatakan bahwa kumpulan sajak Tempuling mendapat tempat sentral dari lukisan besar mural laut yang terpampang di sepanjang garis pantai perpuisian Indonesia. Bagaimana panorama laut terasa hidup dan berjiwa, dapat disimak dalam sajak berjudul “Laut” berikut:

Laut adalah arena pertempuran. Karenanya, meski dibuka dengan bait khidmat seolah meminta restu, bait selanjutnya berubah liar penuh sentakan. Dahsyatnya pertempuran hanya bisa digambarkan dengan hunjaman tanda seru (serupa hunjaman mata tempuling). Toh di bait akhir, penyair kembali ke suasana khusuk seperti pembukaan, semacam salam kesadaran bahwa tak ada yang menang dan kalah sebenarnya. “Tempulingku/asinmu”, tulisnya.

Ketajaman mata tempuling telah berhadapan dengan pengalaman objek buruan yang juga tidak berbau kemarin sore. Pengalaman telah menjadi rasa asin yang melekat (ingatlah istilah “banyak makan garam”) di tubuh kemejan. Bahkan pada akhirnya penyair menyadari bahwa “hanya musim yang bermain”. Seheroik apa pun pertempuran, seganas apa pun musuh, itu tidak lebih mengikuti irama nasib dalam siklus musim. Dan siapakah gerangan memainkan musim jika bukan Sang Pemilik Segala Amsal?

Sang Pemilik Segala itu, pada hakikatnya menjadi tujuan penyair. Maka di tengah sengitnya pertempuran antara aku dengan kemejan, Rida tetap berhasil menjaga kekhidmatan dan penghormatan. Bahkan sajak “Tempuling”, alih-alih memberi rasa heroik, ia lebih memberi rasa haru dengan gema yang panjang.

Struktur dan tipografi sajak yang terkesan acak ini, sebenarnya sangat runut, menyerupai balada. Hanya saja ia meminimalkan kata hubung sehingga terasa ada patahan tajam. Namun jika dibaca perlahan-lahan akan terasa muatan kisah tentang nasib seorang pelaut. Bermula dari patahan tempuling yang ditemukan seorang anak di tepi pantai. Itu isyarat bagi kekalahan ayahnya di laut. Sajak ini mengharukan sebagaimana kita rasakan saat membaca puisi Rendra “Balada Terbunuhnya Atmo Karpo”, atau puisi Ajip Rosidi, “Jante Arkidam”. Bedanya, sajak Rendra dan Ajip bernada liris dan lebih panjang, sedangkan “Tempuling” lebih simple, namun sama mencuatkan rasa haru.

Percikan “rasa” ini memang menjadi kekuatan tersendiri dalam Tempuling. Namun di sisi lain, eksplorasi “kata” kadang kurang leluasa. Misalnya, sebagai jurnalis (termasuk sebagai penyair dalam aku-lirik), Rida luput menjadikan tempuling sebagai perlambang. Padahal akan sangat menarik bila tempuling dijadikan perlambang atau analogi pena atau mata pena. Tentu bukan mata pena sembarangan, tapi mata pena jurnalis dan penyair yang bahkan lebih tajam dibanding tempuling di lautan.

Meski diwadahi tipografi sajak yang tampak acak, sajak laut Rida sebenarnya banyak yang tenang. Kita bisa membandingkan dengan sajak laut Frans Nadjira yang umumnya lebih ganas dan meradang (juga didukung tipografi “keluar-masuk” seperti tonjolan batu karang atau ceruk teluk). Mungkin itu semacam pantulan geografis di mana laut Kepulauan Riau tempat Rida berasal lebih berupa selat-selat sempit, sementara laut Frans Nadjira adalah Laut Sulawesi dan Laut Sulu yang lebih terbuka.

Namun ingat, dalam musim angin barat, gelombang dan angin Laut Cina Selatan yang berhembus dari utara Natuna akan bersimaharajalela menghempas segala. Itulah sebabnya orang kepulauan di sekitar perairan Bintan, Dabo dan Singkep mengenal istilah “tempuling barat”, yakni tempuling yang harus lebih kuat menghadapi serbuan cuaca dan angin barat. .

Tapi bisa pula karena Rida lahir sebagai anak pulau, merasakan detail hidup orang pulau, sehingga ia lebih tahu di mana harus marah di mana harus tenang. Sementara itu, posisi Frans Nadjira sebagai pelaut lebih mobile, sehingga persentuhannya dengan satu tempat tidak semasif Rida yang menetap. Meski sejumlah sajak Frans juga kontemplatif, seperti “Sajak Kampuchea”, tapi bukan bersumber langsung dari pelayarannya. Sajak ini lahir atas simpatinya pada penderitaan manusia perahu dari Kamboja.

Di samping itu, minat Rida atas sejarah kerajaan Riau-Johor atau Riau-Lingga sangat mungkin membuatnya sadar bahwa tahta leluhurnya jatuh-bangun dengan darah dan air mata. Untuk menuliskan itu, tidak cukup dengan nada lantang alih-alih nada lirih dan renungan. Hanya saja itu diwadahi puitika sajak seolah gerak “stakato” (gerak patah-patah). Karena sifat dan keadaan tersebut, sajak-sajak laut Rida kadang terasa sangat tenang, kadang penuh gejolak, semacam kombinasi yang imbang. Dan itu bukan hanya dapat dirasakan antar sajak dengan judul berbeda, tapi bahkan dalam sajak yang sama dengan lain bait.

Perjalanan Kelekatu

Pergantian musim, siklus pasang surut, mewarnai perjalanan hidup manusia di dunia. Amsal ini lebih lanjut kita temukan dalam puisi-puisi Rida di buku Perjalanan Kelekatu. Menurut Sunaryono Basuki Ks yang menelaah buku ini, sejak pemilihan judul kita sudah dihadapkan pada pemakaian bahasa majas. Betulkah secara harfiah Rida akan berkisah tentang perjalanan kelekatu? Jelas tidak, sebab dia bukan peneliti biologi yang menandai hewan dan serangga ke mana saja bergerak pergi. Judul menyiratkan simbol tentang pergerakan seseorang, jiwa atau pemikiran dari satu tempat ke tempat lain, atau dari satu keadaan ke keadaan lain (2009: 9).

Begitulah, dalam lanskap perjalanan penyair, berbagai peristiwa mengait pada simbol kelekatu. Kita masih akan bertemu dengan dominannya latar laut sebagaimana dalam buku Tempuling. Tapi jika Tempuling menegakkan semangat “pertempuran laut” melalui asosiasi tombak ikan pelaut Singkep, dalam Perjalanan Kelekatu penyair meletakkan kelekatu secara asosiatif sebagai makna perjalanan hidup. Termasuk peristiwa besar yang disebabkan oleh laut: tsunami Aceh-Nias 2005.

Buku-buku terbitan Yayasan Sagang | Foto: Raudal

Berangkat dari peristiwa tsunami, Rida berhasil memberi aksentuasi kuat pada makna kelekatu. Yakni, hewan kecil, laron atau sejenis anai-anai bersayap yang suka berterbangan mencari cahaya lampu. Hidupnya rapuh karena begitu menyentuh lampu seketika akan jatuh berguguran. Tapi itulah batas dan hakikat pencariannya.

Dalam makna ketidakberdayaan, bencana gempa bumi dan tsunami memperlihatkan nasib manusia tak ubahnya nasib kelekatu. Dari kunjungannya ke Aceh, Rida menulis sajak “Aceh Suatu Hari, Sesudah Tsunami” yang terdiri dari 12 bagian. Setiap bagian diselingi bagian lain dengan sebaris pertanyaan, seperti: Tuhan, adakah Engkau murka?

Lalu lanjut pada bagian berikutnya: Di ujung Ulele, aku menyaksikan matahari bangkit/dari busur waktu/Perih dan ngilu/Kilatan jingga jatuh dan membangun kengerian/di antara puing dan harapan yang lantak/Beribu-ribu lalat berzikir sebelum terbang ke langit/Mengadu kepadaMu,” dan seterusnya.

Hal ini terpancar juga dalam perjalanan hidup “manusia perahu” Vietnam. Mereka mengungsi dengan perahu seadanya dan terdampar di Natuna, lalu direlokasi di Pulau Galang, Batam. Salah seorang di antaranya—tentu representasi para pengungsi—diabadikan Rida dalam sajak “Nguyen”: Aku mencium rambutmu yang masih bau mesiu/Aku kecup dahimu yang masih rasa asin/Aku lihat di matamu laut yang dalam dan mimpi yang kelam.

Seakan belum tuntas dengan perumpamaan aneka makhluk laut, Rida menjemput kembali paus biru dan lumba-lumba dari samudera Tempuling. Misalnya dalam sajak “Mengingat Kalian” dan “Seekor Lumba-Lumba yang Ngembara”. Ia pun belum melepaskan diri sepenuhnya dari khazanah kampung halaman, sebagaimana dapat dirasakan dalam sajak “Asam Paya” dan “Kasturi”, termasuk menghadirkan burung kedidi. Ia juga membuat seri sajak “Rose” yang bisa bermakna nama orang tapi bisa juga diartikan sebagai nama bunga.

Hampir saja kelekatu sebagai simbol utama tenggelam dalam variasi simbol lain seperti lumba-lumba, burung kedidi atau (bunga?) Rose. Terlebih sajak “Kelekatu” sendiri tidak tampil mencolok, hanya satu sajak saja yang dipersembahkan kepada Thab.

Akan tetapi untunglah pemaknaan kelekatu secara utuh dalam keseluruhan buku dapat menutup kemungkinan retaknya simbol utama. Sebab meski kelekatu bukan menjadi diksi dominan, namun hampir setiap sajak menunjukkan makna kelekatu secara hakiki. Karena itu, masuknya sajak “Perjalanan” sebagai unsur yang membentuk judul buku menjadi Perjalanan Kelekatu memperkuat keterhubungan satu sajak dengan sajak lain. Apa pun simbolnya—paus biru, lumba-lumba atau burung kedidi—pada hakikatnya semua sedang melakukan perjalanan sebagaimana kelekatu mengembara mencari cahaya.

Sekalian dengan itu, Rida membalik makna pribahasa dalam kamus yang berasal dari kelekatu, misalnya: seperti kelekatu masuk api, tidak tahu kan mati. Artinya, orang yang membabi-buta mencapai kehendak hati sehingga menyulitkan dirinya sendiri. Atau kelekatu hendak terbang ke langit, artinya sesuatu yang sia-sia (KUBI Badudu-Zain, 1996: 645). Bagi Rida, sekali pun harus jatuh gugur, tapi sebagai kelekatu “Hanya kita yang tahu, apa yang tak pernah sampai” dan “hanya kita yang tahu apa yang tak sempat terucap”. Tak ada yang sia-sia, karena dalam hati yang membabi-buta terdapat kerinduan sengit pada cahaya!

Akan tetapi Rida tampaknya tak mau larut bermain cahaya hanya di tataran simbolik sebagaimana lazim dalam sajak-sajak sufistik (karena ia memang bukan penyair sufi!), namun mengembalikan juga pada apa yang tampak dan dirasakan.

Paling terasa di hadapan maut dan bencanalah manusia berserakan seperti laron tiada daya, seperti dalam sajak tentang tsunami Aceh di atas. Namun tak jarang nasib manusia bertekuk lutut di hadapan sejarah, kekuasaan dan peristiwa lain yang setimpal.

Ini bisa diamsal dengan nasib Amir Hamzah yang megap “rindu rasa rindu rupa” dan hidupnya berakhir nestapa. Gambaran itu terlukis pekat dalam perjalanan Rida yang sempat singgah di Langkat, “Di Masjid Amir Hamzah”: sehabis maghrib/Aku ratib dan meletakkan setangkai bunga di nisannya/Tuhan, singkirkan rasa benci dan aniaya/Tak ada daya, tak ada daya, tanpa kehendakMu/Dan maut menjemput, pun saat jiwa bersujud/Dan maut wangi bagai setanggi dibakar lumut.

Perkara maut yang selalu mengalahkan manusia juga ia tulis dalam sajak ode untuk OBA (Ode Barta Ananda). Ode Barta adalah seorang sastrawan Sumbar yang pernah bekerja di Padang Ekspres (Grup Riau Pos) dan meninggal dalam usia relatif muda. Rida menulis dalam sajak “Aku telah Menangkap Isyarat Itu”: Aku telah menangkap isyarat itu bahwa kau akan segera/pergi jauh melintasi waktumu/ketika selesai kubaca ngilu requim aduhaimu.

Buku pemenang karya jurnalistik Rida Award | Foto: Raudal

Dalam sajak “Perjalanan”, Rida mencatat suasana dan dunia batin yang rawan saat ia melintasi Besitang (barangkali saat pergi atau sepulang dari Aceh?). Besitang merupakan daerah perkebunan di Sumatera Utara yang tak terlepas dari konflik. Seolah dipandu jiwa jurnalistiknya, kita diajak masuk ke sebuah liputan…seorang letnan ditembak/Tak sempat berteriak/Di sini maut singgah seperti jejak seekor biawak.”.

Meski waktu telah membuat tempat itu berubah, namun rasa gelisah dan rasa curiga tak terhindarkan. Inilah Besitang!//Tak ada suara senapan dan tak ada hardik menjelang sarapan/Tapi mengapa gelisah?/Hutan karet dan sawit diam dalam kelam/Ada sisa hujan/ Dari pos jaga wajah letih dan mata yang waspada saling menyapa/: Apa kabar Jakarta. Sajak ini lebih berupa sajak sosial ketimbang transendental.

Tapi potret hidup manusia sebagai perjalanan kelekatu dapat juga ditemukan dalam sajak relegiusnya. Dalam perjalanan haji, Rida menulis “Di Jabbal Rahmah”. Berlatar kisah Adam-Hawa yang terlempar dari surga dan dipertemukan di bukit batu tanah gurun, aku-lirik membayangkan dirinya dan pasangan hidupnya juga sepantun nasib manusia pertama itu. Meski sajak tersebut tak menyebut kelekatu, tapi kita dapat membangun asosiasi ke arah situ: nasib nenek-moyang semua manusia itu ibarat kelekatu yang rapuh oleh dosa. Toh, ibarat kelekatu pula mereka tak putus asa merindu Maha Cahaya. Dalam sajak “Di Masjidil Haram, Setelah Menara Zamzam”, buncah kerinduan bertambah sengit.

Dalam sajak “Dan Sejarah pun Berdarah” ia mengangkat epos Melayu—sebagaimana dalam novel-novelnya—dengan tokoh Tun Teja (ada sebelas bagian). Di sana terefleksikan betapa rawannya hidup manusia di tepi sejarah yang berdarah itu:

Jika hidup ibarat perjalanan kelekatu menuju sumber cahaya, barangkali demikian pula hidup Rida K. Liamsi dengan segala karya dan kerja-kerja kebudayaannya. Ibarat mata tempuling di tangan seorang nelayan, mata pena adalah alat perjuangan utama Rida dalam perjalanan mengarungi samudera sastra dan jurnalistik—pada akhirnya semesta hidupnya. Tabik! [T]

- BACA artikel TATLITERAT yang lain dari penulis RAUDAL TANJUNG BANUA

![Mengenang Joko Pinurbo [2-Tamat]: Sore Hari Bersama Sang Penyair](https://tatkala.co/wp-content/uploads/2025/05/wicaksono-adi.-foto-jokpin2-1-360x180.jpg)

![Mengenang Joko Pinurbo [1]: Menemukan Sajak di Sebuah Rumah, di Ujung Sebuah Gang](https://tatkala.co/wp-content/uploads/2025/05/wicaksono-adi.-foto-jokpin-360x180.jpeg)