Musim pandemi membuat waktu terasa panjang dan luang. Kita jadi bisa menikmati hobi yang selama waktu normal biasanya susah kita lakukan. Termasuk waktu membaca tulisan penulis kesayangan kita. Sekaligus membaca tulisan yang mengkritisi penulis kita.

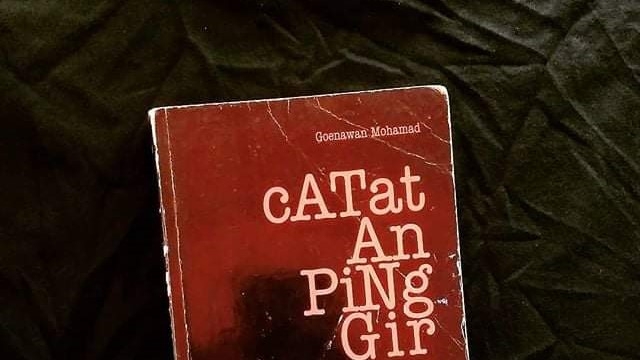

Hari itu sebuah status/review singkat lewat di time line facebook saya. Review itu mengkritisi tulisan Goenawan Mohamad (GM) dalam esainya yang populer, Catatan Pinggir, yang untuk selanjutnya saya sebut Caping saja.

Review singkat yang kritis itu sebenarnya ditulis oleh seseorang yang tak begitu saya kenal, namun diteruskan dan disetujui juga oleh Made Supriatma, seorang penulis yang juga idola saya. Karena GM dan Made Supriatma sama-sama penulis idola saya, maka saya pun jadi ikut merenung-renung kembali terhadap Caping yang saya gemari, sekaligus merenungkan juga kritik terhadap Caping.

Goenawan Mohamad adalah sastrawan dan wartawan, yang menulis Caping di Tempo sejak sekitar 50 tahun lalu. Sementara Made Supriatma, adalah salah satu penulis opini politik terkemuka saat ini, putra terbaik Bali dalam hal pemikiran politik untuk saat ini. Beliau satu-satunya orang Bali yang menjadi lulusan Cornell, sama dengan George Aditjondro yang terkenal dengan bukunya Gurita Cikeas itu. Mereka berdua sama-sama didikan langsung Ben Anderson, Indonesianis yang pemikirannya tentang Indonesia banyak dijadikan rujukan oleh penulis lain di tingkat internasional.

Caping dan kritik terhadapnya membangun opini bahwa “Bacaan menunjukkan bangsa”. Baru kali ini saya dengar ada opini seperti itu. Yang sering kita dengar adalah, bahasa menunjukkan bangsa. Saat kita diajarkan oleh orang tua kita untuk selalu berbahasa yang sopan kepada siapapun, karena dari bahasa kita, orang akan bisa menilai bagaimana kita dididik di sebuah keluarga, di lingkungan seperti apa kita bertumbuh.

Tetapi saat kualitas suatu bangsa, dinilai dari kegemaran bangsa tersebut pada suatu tulisan, dalam hal ini Caping karya GM, maka saat itulah kita mesti mengkritisi kembali, menanyakan diri kita, mengapa kita menyukai tulisan itu, dan apakah tulisan itu memang begitu besar pengaruhnya terhadap nilai-nilai kita, keseharian kita dan cara kita mendudukkan sebuah persoalan.

Saya tuliskan kutipan review singkat itu:

Caping dan Instatory

Mengapa esai2 Catatan pinggir (Caping) Gonawan Mohamad (GM) banyak disukai pembaca? Setelah mengenal Instagram, saya semakin sadar Caping GM ini persis dalam foto2 Instatory yang berganti setiap 15 detik…….

Digemarinya Caping GM tentu terhubung dengan pendidikan dasar kita yang bertujuan “tahu sedikit tentang banyak hal”. Sedikit Matematika, Sedikit Bahasa Inggris, sedikit olahraga, sedikit agama, sedikit Fisika. Pendidikan kita adalah pendidikan Instatory. Bukan “tahu banyak tentang sedikit hal” melainkan “tahu banyak, tapi per 15 detik saja”

Itu adalah review singkat yang mengusik keimanan saya. Karena saya mengoleksi hampir seluruh buku Caping GM, dan menganggap buku tersebut laksana sebuah kitab, yang menuntun saya dalam memandang sebuah masalah, persoalan bangsa maupun dunia. Setelah menenangkan perasaan , baru bisa saya melihat sedikit garis merah dari kritik itu, terutama kalau dikaitkan dengan sistem pendidikan di negara kita. Pendidikan yang menghendaki anak bangsanya tahu banyak hal, meski tak cukup dalam.

Generasi seperti apakah yang diharapkan dari sistem pendidikan seperti itu. Saya merasa mendapat pembenaran dari pernyataan ini. Saya yang dididik dalam sistem ini, tak salah kalau saya menggemari Caping. Seperti itulah jadinya kesimpulan yang bisa diambil oleh si empunya kritik. Pendidikan di negeri ini memang nyaris seperti yang dituliskan kritik tadi, begitu banyak mata pelajaran yang hendak dijejalkan ke kepala anak anak kita, seakan otak mereka adalah balon yang bisa berkembang untuk memuat semua yang diajarkan kepada mereka.

Ke depan sebaiknya kita bisa meniru negara lain yang sistem pendidikannya lebih baik dan terbukti menghasilkan generasi muda yang lebih berhasil. Anak anak cukup diberikan beberapa mata pelajaran wajib, dan sisanya pelajaran pilihan. Tapi perlu pengkajian yang mendalam saat memilih pelajaran mana yang termasuk pelajaran wajib itu. Saat ada wacana menghapus pelajaran sejarah kemarin, terlihat resistensi dari sebagian kalangan masyarakat yang tak menghendaki pelajaran tersebut dihilangkan.

Tapi seiring waktu saya melihat jumlah mata pelajaran di sekolah mulai dirampingkan. Mata pelajaran untuk anak anak saya yang masih SD terlihat tak terlalu banyak seperti zaman bapaknya dulu. Tapi ada yang sedikit mengusik saat saya membaca laporan hasil pendidikan semesteran mereka. Penilaian hasil ketuntasan pelajaran yang memisahkan antara kemampuan kognitif dan afektif anak terhadap pelajaran.

Penilaian kognitif pelajaran agama atau bahasa daerah misalnya, mungkin bisa melalui tes tertulis. Tetapi untuk menilai kemampuan afektif mereka, saya kira perlu usaha yang cukup berat dari para guru untuk melakukannya. Syarat yang paling mutlak adalah kapasitas ruang kelas yang tak terlalu besar, maksimal dalam satu kelas diisi oleh 20 -25 orang, sehingga sang guru bisa lebih optimal untuk melakukan penilaian afektif dari anak didiknya. Tapi bagaimanapun juga kita mesti mengapresiasi sekecil apapun usaha ke arah kemajuan yang diambil pemangku kebijakan di bidang pendidikan nasional kita.

Mengaitkan kegemaran orang akan sebuah tulisan, hanya berdasarkan jenis pendidikan yang diterima, bagi saya juga terlalu menyederhanakan persoalan. Saya merasa kesukaan kita tentang banyak hal secara sepintas barangkali juga berhubungan dengan kecenderungan sosial kita. Orang akan lebih menghargai mereka yang punya banyak teman, dan untuk bisa mempunya banyak teman kita mesti menguasai banyak bahan pembicaraan meski secara sepintas. Di negeri ini pilihan untuk memilih sikap individualistis dianggap sebagai salah satu dosa tak termaafkan.

Kembali ke kritik terhadap tulisan GM tadi, saya merasa memang banyak orang berharap terlalu besar pada tulisan yang dibaca. Barangkali ada harapan besar bahwa setelah membaca sebuah tulisan, seseorang akan tercerahkan, bisa mengambil peran dalam masyarakat secara nyata. Saya sendiri memandang Caping sebagai karya sastra atau seni yang menyentuh jiwa, untuk itu tulisan itu saya beri nilai dengan sederhana. Seperti saat Sapardi ditanya tentang apa kelebihan puisi Chairil Anwar dibanding karya penyair lain seangkatannya. Jawabnya singkat : “Chairil mengenalkan kata-kata baru yang memperkaya khazanah bahasa nasional kita“.

Saya pribadi sangat menikmati tulisan Caping yang ditulis dengan gaya bercerita. Karena saya percaya sebuah cerita yang bagus ibarat pencuri ulung, yang menyelinap jauh ke dasar ingatan kita, mendekam di sana dalam waktu yang lama, dan setiap saat bisa kita panggil keluar saat dibutuhkan (AS.Laksana).

Cerita tentang Anne Frank yang tertangkap agen Nazi di rumahnya di Amsterdam, misalnya, atau kisah perbudakan yang memilukan di awal abad ke 19 di Bali Utara, dan juga riwayat pangeran aneh dari Mataram yang meninggalkan kemewahan kerajaan untuk menjadi rakyat biasa, dan dipergoki sedang menggali sumur di daerah Kroya. Kisah seperti itu sangat menyentuh hati saya, dan rasanya akan terus bersembunyi dengan manis di pojok ingatan saya, layaknya pencuri kelas wahid.

Kritik yang diajukan terhadap penulis kesukaan, apalagi yang diamini juga oleh penulis kesukaan saya, tentu tak seketika membuat si pengkritik tiba-tiba tak saya sukai lagi. Saya justru berterima kasih, karena ia memberikan sudut pandang lain yang tak terpikirkan oleh saya sebelumnya. Tetapi, di sisi lain, saya berharap kritik itu juga bersifat memperbaiki, atau melengkapi, tak melulu menunjukkan kekurangan sebuah karya yang kita tahu pasti dibuat sepenuh hati oleh penciptanya.

Namun bagaimana pun, saya sendiri merasa pas sekali penggambaran tentang penyuka Caping yang tahu banyak tapi sedikit-sedikit. Penggambaran itu sungguh pas juga dialamatkan ke diri saya sendiri. Namun, sebagai tamatan S1 saya merasa cukup puas dengan hidup saya saat ini, sebagai kelas menengah di masyarakat dengan peran yang saya anggap sesuai dengan kapasitas saya. Tetapi saya punya banyak teman yang juga penyuka Caping GM berhasil di profesinya, juga bisa aktif di berbagai kegiatan lain, semacam kegiatan sosial, dan sekaligus menjadi pimpinan sebuah institusi yang cukup besar.

Untuk situasi ini saya teringat sebuah pesan dari seorang ilmuwan Amerika yang saya lupa namanya. “Nak, untuk bisa menjadi seseorang yang sukses dalam kehidupanmu, kuasailah satu bidang secara mendalam, lalu ketahuilah banyak bidang lain secukupnya, niscaya kehidupanmu akan paripurna”.

Jadi kita bisa tetap membaca Caping dengan gembira, tanpa mengurangi keseriusan kita di bidang yang kita tekuni. [T]