PERTENGAHAN April 2025 lalu untuk pertama kalinya saya mendarat di Formosa, nama lain dari Taiwan. Selasa (15/04/25), Bandara Taoyuan menyambut kedatangan saya. Di musim semi itu menjadi waktu terbaik mengunjungi negara ini. Langit yang biru cerah, udara yang sejuk, pohon menghijau, bunga pun bermekaran di taman-taman kota.

Bagi masyarakat Indonesia, Taiwan tak begitu asing di telinganya. Negara pulau ini telah lama menjadi jujugan para pejuang devisa Pekerja Migran Indonesia (PMI). Di Taipe, cukup mudah menemui orang Indonesia, dari yang sedang studi hingga bekerja. Atau, masih ingatkah dengan serial drama Meteor Garden yang diperankan para anggota Boyband F4 dan Barbie Hsu? Bagi generasi yang mengalami masa remaja di tahun 2000an tentu menjadi hiburan layar kaca yang sangat populer kala itu. Sebelum K-Pop mengglobal, kultur pop Taiwan di awal abad milenium itu sudah menyebar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

Kunjungan saya ke negara ini merupakan bagian dari program pamungkas dari Arts Equator Fellowship. Bertepatan dengan Taiwan Week 2025, sebuah acara seni dua tahunan yang menjadi wadah showcase karya-karya seni pertunjukan kontemporer di negara itu. Usai menjalani proyek penulisan ulasan dan kritik seni pertunjukan selama enam bulan, para penerima beasiswa Arts Equator 2024 diajak langsung menonton ragam seni pertunjukan karya para seniman Taiwan. Tak cukup hanya menonton gelaran karya performance terkini di panggung pertunjukan. Menengok geliat kehidupan Kota Taipe dan situs-situs sejarahnya juga menjadi ajang mengenali perjalanan sejarah Taiwan.

Jujur pada Sejarah Masa Lalunya

Dari Taiwan Week 2025 dengan sederet panggung pertunjukannya, menyusuri kota Taipe dan mengunjungi museumnya membuka mata dan pikiran saya untuk menelisik jauh tentang Taiwan. Di tengah kemelut hubungan politik yang kurang harmonis dengan Cina daratan, negara ini tetap tumbuh membuktikan perannya pada dunia. Perjalanan negara pulau ini juga tak luput dari tegangan sejarah perang dingin di medio abad 20. Taiwan telah menjadi garda depan pertarungan: ideologi komunisme, nasionalisme dan kapitalisme, timur- barat hingga pergulatan identitas pendatang-pribumi.

Taiwan dan Indonesia sebenarnya memiliki sejarah masa lalu yang hampir sama. Sama-sama pernah dijajah oleh Jepang, juga sama-sama pernah mengalami rezim otoriter diktator bertahun-tahun lamanya. Jauh ke belakang di abad 16, Taiwan juga menjadi pangkalan VOC Belanda. Kekalahan Jepang pada perang dunia II, Pulau Formosa kemudian dikuasai oleh Kuomintang. Kekalahan Partai Nasionalis Kuomintang di Cina daratan dari Partai Komunis Cina telah memukul mundur pengikutnya hingga melarikan diri ke pulau ini. Presiden Chiang Kai Sek (1950-1975) di bawah partai Nasionalis Kuomintang berpengaruh sangat kuat di pulau ini bercita-cita menanamkan ide-ide nasionalisme yang dibawanya dari Cina daratan. Di sisi lain, Formosa bukanlah pulau kosong tak berpenghuni. Jauh sebelum migrasi penduduk Cina daratan datang, pulau sudah dihuni penduduk pribumi yang secara kultural sangat dekat dengan kultur Austronesia yang berkembang di kawasan Asia Tenggara atau dikenal dengan Nusantara. Jadi Taiwan telah mengalami sejarah yang cukup kompleks dari beragam tegangan politik dan kekuasaan.

Selama Kuomintang berkuasa, Taiwan mengalami rezim darurat militer dibawah kepemimpinan Chiang Kai Sek. 38 tahun lamanya (1949-1987), telah terjadi penindasan terhadap lawan politik yang berseberangan dengan penguasa. Mirip kekuasaan Orde Baru (1966-1998) di Indonesia. Dari kalangan tokoh politik dan kaum intelektual hingga rakyat jelata yang berseberangan dengan kekuasaan, mereka tak segan-segan untuk dibui dan dihabisi tanpa proses pengadilan yang jelas. Ribuan orang dibantai menyisakan trauma mendalam bagi masyarakatnya. Di masa itu pula Amerika bersekutu dengan penguasa dan menanamkan pengaruh dominannya di Asia Timur dengan menjadikan Taiwan sebagai basis kekuatan baik secara ekonomi, politik dan militer berhadapan dengan Cina yang komunis itu.

Jing Mei Detention Memorial Park, museum yang menyoroti tentang hak asasi manusia di Taiwan | Foto: Arif Wibowo

Sepuluh tahun sebelum Indonesia mengalami reformasi, Taiwan mengalami proses demokratisasi pasca kebijakan yang melanggengkan politik satu partai. Selama 38 itu Taiwan menjalankan pemerintahan yang represif. Penindasan kepada gerakan kiri atau individu maupun kelompok yang tidak puas dengan penguasa menjadi sejarah pahit negara ini. Peristiwa itu dikenal sebagai Tragedi Teror Putih (White Terror Tragedy). Dengan dicabutnya kebijakan darurat militer pada 1987, sikap rezim Kuomintang mulai melunak dan membuka kran demokrasi dengan kehadiran gerakan oposisi yang salah satunya mendorong lahirnya DPP (Democratic Progressive Party). Presiden Lee Teng-hui (1988-2000) membawa lansekap politik Taiwan menuju negara demokrasi. Di masa inilah Taiwan menjalankan kebijakan politik yang lebih inklusif. Datang dari kelompok Kuomintang yang lebih progresif, Ia memilih terbuka terhadap gerakan oposisi, gerakan pro-demokrasi serta mengakomodasi isu penyatuan warga pribumi dan pendatang yang sebelumnya menjadi isu sensitif.

Pada ruang demokrasi inilah Taiwan jujur dengan sejarah masa lalunya yang kompleks itu. Sejarah masa lalunya dibuka kembali, dituturkan dan dibaca oleh generasi mudanya melalui beragam medium seperti museum dan beragam karya seni dari para senimannya. Di antara yang membuat saya takjub adalah kehadiran beberapa museum yang secara fokus menghadirkan ulang sejarah masa lalu Taiwan secara lebih objektif. Diantaranya adalah Jiang Mei Memorial Park dan Taipe 228 Memorial Museum.

Alam Demokrasi, Kebebasan Berkesenian dan Ruang Kota yang Inklusif

Demokratisasi Taiwan membawa angin segar perubahan sosial bagi masyarakatnya. Negara ini membuka diri terhadap dunia luar dan menjadi salah satu negara yang cukup progresif di kawasan Asia. Lalu apa dampaknya demokratisasi ini terhadap kebijakan seni dan budaya serta ruang kota di negara ini?

Taiwan Week 2025 menjadi platform yang menarik untuk melihat perkembangan lansekap seni pertunjukan di Taiwan. Walaupun menurut saya waktu empat hari di acara itu tak sepenuhnya menjadi representasi lansekap kesenian di Taiwan secara utuh. Namun setidaknya melalui Taiwan Week ini bisa menjadi pintu masuk untuk memahami praktik seni dan realitas sosial politik yang terjadi di negara itu.

Selama empat hari itu saya menyaksikan beberapa panggung pertunjukan mulai dari teater, tari, hingga teater-tari experimental yang paling terkini. Selain itu kunjungan ke Jiang Mei Memorial Park juga menjadi bagian yang sangat penting untuk membuka pengetahuan saya tentang sejarah politik Taiwan. Dari sekian pertunjukan yang saya amati, ada semacam benang merah yang cukup terlihat dominan terhadap upaya negara ini merepresentasikan dirinya sebagai cermin negara demokrasi dari Asia Timur. Di antara yang cukup menonjol adalah isu-isu LGBTQ yang mewarnai pada beberapa karya teater eksperimental karya Very Theatre Company berjudul “In The Mist” dan “Cinderfella” karya The Party Theatre Group. Walaupun keduanya memiliki pendekatan yang berbeda, namun secara garis besar sama-sama mengangkat isu ini. Perbedaanya, Cinderfella lebih secara eksplisit cukup kuat merepresentasikan latar sejarah Taiwan di masa darurat militer. Sedangkan “In the Mist” menampilkan setting waktu Taiwan kontemporer.

Sound Light Performance, by Cloud Gate Dance Theater, salah satu pertunjukan di Taiwan Week 2025 | Foto: Arif Wibowo

Namun di tengah kebebasan ekspresi kesenian yang berkembang, para seniman di negara itu cukup berhati-hati untuk membawa isu-isu terkini yang berkaitan dengan pembebasan sebagai negara bangsa yang merdeka. Apakah ini bentuk sikap apolitis seniman Taiwan pada upaya pembebasan negaranya terhadap segala bentuk dominasi kekuasaan yang dominan? Tentu saja bukan jawaban yang mudah bagi mereka di tengah risiko dan tekanan dari lawan politik negara itu. Bentuk ekspresi kebebasan yang dipilih oleh seniman-seniman kontemporer Taiwan pada Taiwan Art Week 2025 ini lebih menekankan pada spirit liberalisme dan globalisasi aset seni dan budayanya.

Pilihan ini tentu menjadi bagian dari strategi diplomasi kebudayaan untuk menunjukkan spirit demokrasi yang terbuka kepada dunia. Hal ini ditunjukkan dengan kebijakan negara ini yang cukup terbuka terhadap segala macam perbedaan ras, suku, bangsa, agama bahkan ekspresi gender dan identitas seksual. Taiwan juga dikenal sebagai negara yang ramah terhadap komunitas Muslim yang minoritas di negara itu. Beberapa masjid tersebar di Taipe, salah satunya Grand Mosque Taipe yang berada di seberang Da’an Park.

Lebih dari itu, keseriusan Taiwan membangun infrastruktur seni dan budaya di negaranya menjadi contoh yang menarik. Negara ini memfasilitasi berbagai fasilitas kesenian berkelas dunia di kota-kota besarnya seperti Taipe dan Kaohsiung. Di Taipe terdapat Taiwan Performing Art Centre (TPAC) yang beberapa tahun lalu baru dibuka dan diresmikan. Karya rancangan arsitek kenamaan asal Belanda, Rem Kolhas (Office of Metropolitan Architecture, OMA) menjadi gedung pertunjukan modern yang juga menjadi simpul budaya di kawasan Shilin. Gedung Pertunjukan, galeri seni dan museum rupanya menjadi elemen penting pembangkit ruang kota sekaligus menjadi ruang sosial untuk berinteraksi dan memproduksi pengetahuan bagi warganya.

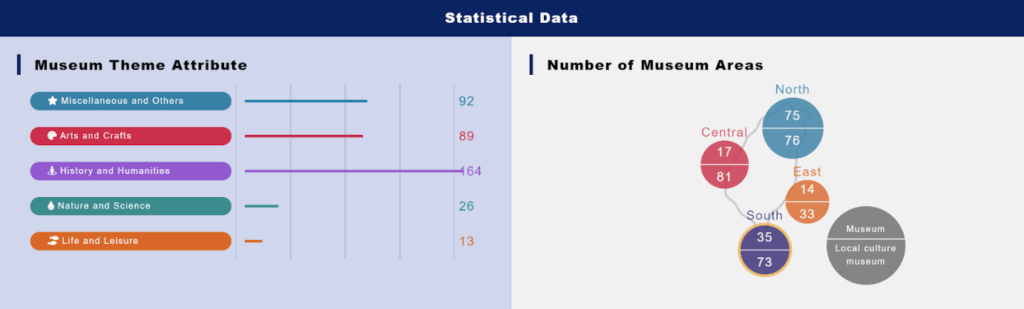

Museum dan Galeri tersebar di seluruh pulau dan dikelola dengan sangat modern oleh pemerintah Taiwan di bawah naungan Menteri Kebudayaan. Dikutip dari laman situsnya, negara ini memiliki 384 Museum yang terbagi menjadi 5 kategori berdasarkan tema seperti data statistik dibawah ini.

Jumlah Museum di Taiwan berdasar tema dan kawasan persebaran | https://museums.moc.gov.tw

Grafik di atas menunjukkan Museum bertema History and Humanity menduduki jumlah terbanyak untuk ukuran Taiwan yang memiliki luas 36.197 km2 dengan populasi penduduk 23,4 juta jiwa. Hal ini menunjukkan Taiwan memposisikan sejarah masa lalunya dan upaya menjunjung nilai-nilai kemanusian sebagai bagian penting dalam upayanya membentuk identitas sebagai negara bangsa. Jiang Mei Memorial Park menjadi museum yang menghadirkan sejarah penindasan politik tragedi Teror Putih berlangsung selama 38 tahun. Museum ini memanfaatkan bekas penjara tahanan politik untuk yang dipugar dan difungsikan sebagai museum. Beberapa interior bangunan utama seperti penjara tetap ditampilkan seperti penjara pada umumnya yang bisa diakses pengunjung. Sedangkan beberapa bangunan lain interiornya dirancang lebih modern dengan menyesuaikan fungsi ruangnya seperti perpustakaan, galeri, kafe dan teater.

Menysuri salah satu sudut Jing Mei Detention Memorial Park | Foto: Arif Wibowo

Sementara itu, di pusat kota Taipe berdiri megah Chiang Kai Sek Memorial Hall menjadi salah satu landmark utama kota. Situs sejarah ini menjadi simbol penting masa lalu Taiwan untuk mengingat kepemimpinan Chiang Kai Sek yang menjadi pendiri pemerintahan Taiwan pasca penjajahan Jepang. Arsitektur yang gigantik dan mendominasi skala ruang kota mencerminkan bahasa arsitektur yang sarat dengan pandangan pendirinya. Dimana spirit heroisme dan militeristik tercermin skala a yang masif dan gigantis. Di bagian sisi terdepan, terdapat dua bangunan kembar yang difungsikan sebagian National Concert Hall yang juga menjadi venue utama Taiwan Week 2025. Walaupun situs ini menjadi simbol kekuasaan Chiang Kai Sek yang meninggalkan noda sejarah di masa lalu. Situs ini kini telah bertransformasi menjadi ruang budaya yang terbuka terhadap kebaruan dan komitmen menjunjung spirit demokrasi. Mungkin ini menjadi semacam bentuk rekonsiliasi sejarah Taiwan.

Saya membayangkan, mungkinkah Indonesia melakukan hal yang sama terhadap sejarah pahit masa lalunya? Misalnya upaya menghadirkan sejarah tragedi 1965 dan kekejaman rezim Orde Baru dengan pendekatan seperti yang dilakukan oleh Taiwan. Sebuah pertanyaan yang menggelayuti pikiran saya selama menghabiskan waktu di Kota Taipe kala itu.

Demokratisasi Taiwan juga membawa perubahan yang cukup signifikan pada lansekap kotanya. Kota Taipe benar-benar menjadi cermin kota demokratis sekaligus menjadi kota global yang livable di Asia. Kota dirancang secara inklusif berorientasi pada pejalan kaki dan ramah pada penyandang disabilitas. Begitu juga transportasi publik yang sangat mudah dan terjangkau untuk diakses oleh semua kalangan warga kotanya. MRT (Mass Rapid Transit) saling terhubung dengan simpul-simpul penting kota. Taman-taman kota tersebar secara merata di beberapa kawasan yang cukup mudah diakses warganya.

Kawasan-kawasan bersejarah juga tak luput menjadi bagian penting kota dengan tetap menjaga gaya arsitektur warisan yang selaras dengan bangunan-bangunan bergaya arsitektur yang lebih baru. Saya sebagai warga negara dunia ketiga merasa sangat iri dengan lansekap kota seperti ini. Bahkan sering berkelakar dengan teman-teman dari Filipina dan Thailand yang sama-sama dihadapkan pada buruknya kondisi perkotaan di negara masing-masing. Kami sama-sama menertawakan kotanya masing-masing yang lumayan kacau itu.

—

Taiwan bagi saya menjadi negara yang menarik untuk dipelajari dan dibaca ulang perjalanan sejarahnya. Negara ini memiliki kedekatan historis dan pengalaman yang hampir sama dengan Indonesia. Selain memiliki ikatan nenek moyang serumpun, Taiwan dan Indonesia beserta negara-negara Asia Tenggara lainnya adalah sama-sama bekas negara jajahan. Tentunya pengalaman ini menjadi peluang menarik untuk membuka ruang-ruang percakapan dari beragam sudut pandang dari perspektif negara bekas jajahan. Keterbukaan Taiwan kepada dunia baik melalui ekspresi seni kontemporernya maupun upayanya bersikap jujur pada sejarah masa lalu menjadi pelajaran yang sangat berharga. Komitmen Taiwan mengembangkan seni budaya dari para senimannya untuk menyuarakan nilai-nilai kemanusian bisa menjadi strategi membangun diplomasi kebudayaan kepada dunia global. Bahkan bisa menjadi inspirasi khalayak global untuk menyuarakan tatanan dunia yang lebih baik.

Bertepatan 27 tahun reformasi pasca tumbangnya Orde Baru di bulan Mei ini, menjadi momentum merefleksikan diri. Apakah sejauh ini cita-cita reformasi sudah tercapai di tengah menurunnya kualitas demokrasi di Indonesia? Apakah kebebasan berekspresi dan berkesenian masih dijamin oleh negara di tengah meningkatnya censorship karya-karya seniman yang kritis terhadap kekuasaan? Belajar dari Taiwan, menerima pahitnya sejarah masa lalu dan membuka ruang-ruang kebebasan berekspresi menjadi upaya mutlak jika kita ingin memperjuangkan negara yang demokratis. [T]

Penulis: Arif Wibowo

Editor: Adnyana Ole

- BACA artikel lain dari ARIF WIBOWO