SEKAR sedang sibuk membelah bilah-bilah bambu lalu menjadikannya stik-stik ukuran sejengkal orang dewasa. Tak hanya sibuk dengan buluh-buluh itu, ia juga mengumpulkan beberapa bonggol jagung (orang setempat menyebutnya janggel) dan minyak tanah. “Semua sudah siap,” katanya dengan lembut. Selanjutnya, perempuan paruh baya itu mulai menusuk bonggol-bonggol jagung itu dengan stik bambu yang sudah ia siapkan lalu membasahinya dengan minyak tanah. “Tinggal menunggu sore. Baru bisa dinyalakan,” terangnya.

Ini malam sembilan (sangalikur)—atau menjelang 29 hari puasa—di penghujung Ramadan. Pada malam sembilan, beberapa desa di Kabupaten Tuban, Bojonegoro, dan Lamongan di Jawa Timur, akan menjalankan tradisi colokan, yakni menyalakan bonggol jagung yang ditusuk dengan stik bambu—atau di beberapa desa biasa menggunakan kain yang dililitkan pada sebatang ranting atau lilin—pada sore hari menjelang malam ke 29 di bulan Ramadan secara serentak. Bonggol-bonggol jagung yang sudah ditusuk dan dilumuri minyak tanah ini ditancapkan di depan pintu rumah warga dan akan dinyalakan saat sore menjelang.

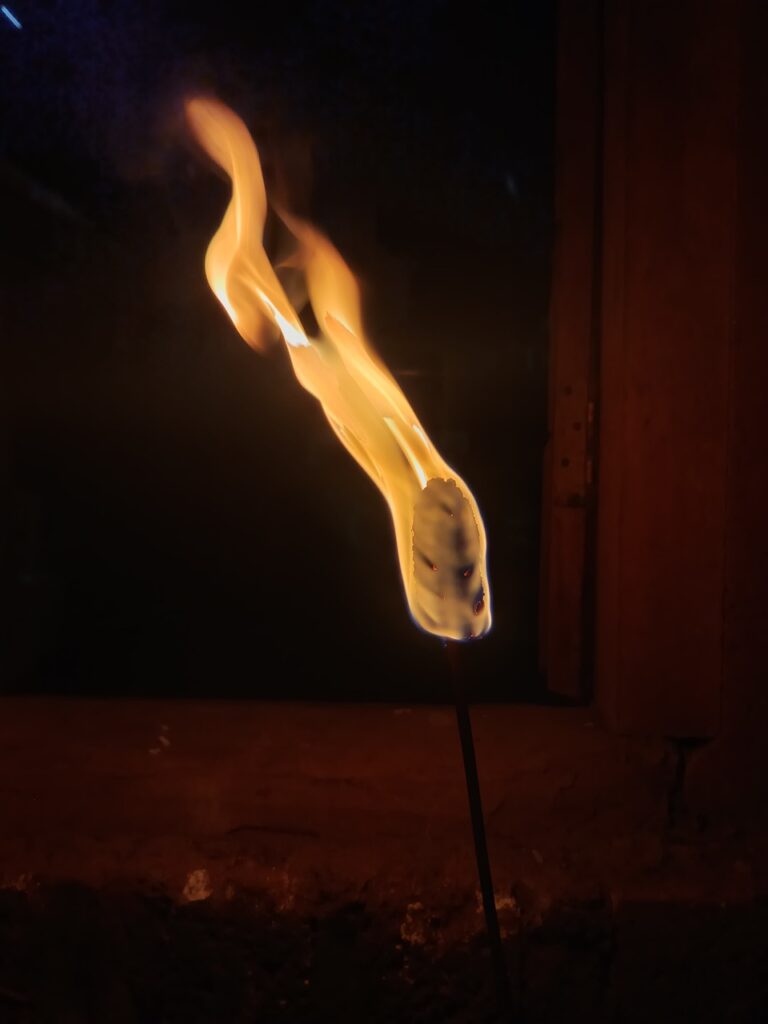

Colok saat dinyalakan | Foto: tatkala.co/Jaswanto

“Kalau di sini kami biasa menggunakan janggel,” ujar Sekar. Di Desa Gaji, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, sebagaimana Sekar memberi keterangan, dari dulu sampai sekarang warga tidak pernah menggunakan lilitan kain bekas atau lilin sebagai colok. Warga Gaji selalu menggunakan bonggol jagung untuk melangsungkan tradisi tersebut—kalau tidak dalam kondisi yang terdesak, seperti ketiadaan minyak tanah, misalnya. Kalau sudah begini biasanya lilin menjadi pengganti. Tentu saja karena tongkol jagung mudah didapat. Mengingat, mayoritas warga Desa Gaji berprofesi sebagai petani jagung.

Tak terang betul sejak kapan tradisi menyalakan colok di penghujung Ramadan ini dimulai. Namun, masyarakat di Tuban, Bojonegoro, dan Lamongan begitu yakin bahwa ini merupakan salah satu ajaran Sunan Kalijaga—atau Raden Said—murid Syekh Maulana Makdum Ibrahim (Sunan Bonang) yang suci. Jamak diketahui, Sunan Kalijaga memang terkenal sebagai tokoh yang menyebarkan Islam di Jawa dengan metode dakwah berbasis kultural atau kebudayaan lokal (Jawa) yang tak jarang disematkan dalam simbol-simbol.

Tradisi menyalakan colok (colokan) memiliki makna berbeda-beda di setiap daerah. Di Desa Gaji, misalnya, colok dipercaya menjadi penerang—atau damar penyambut—arwah leluhur yang pulang. Ya, mereka percaya bahwa pada malam 29 (sangalikur) di bulan Puasa leluhur yang sudah meninggal akan mengunjungi sanak-keluarga—dan mereka percaya roh leluhur itu datang di sore hari. “Arwah-arwah itu pulang meminta doa,” Sekar memberi penjelasan.

Sementara di daerah lain, colok dimaknai sebagai simbol peleburan dosa atau kesalalah yang telah diperbuat selama ini. Api yang dinyalakan pada setonggol jagung—atau kain dan lilin—adalah tanda peleburan sebelum menyambut hari yang fitri (suci). Selain itu, api yang menyala dianggap sebagai lambang cahaya Islam yang datang menerangi kegelapan, serta menjadi representasi dari cahaya hati masyarakat pada bulan Ramadan. Selain aspek spiritual, tradisi colokan juga mengandung aspek sosial dan budaya, di imana dalam proses pelaksanaan tradisi ini dilakukan secara bersamaan oleh keluarga dan warga sekitar.

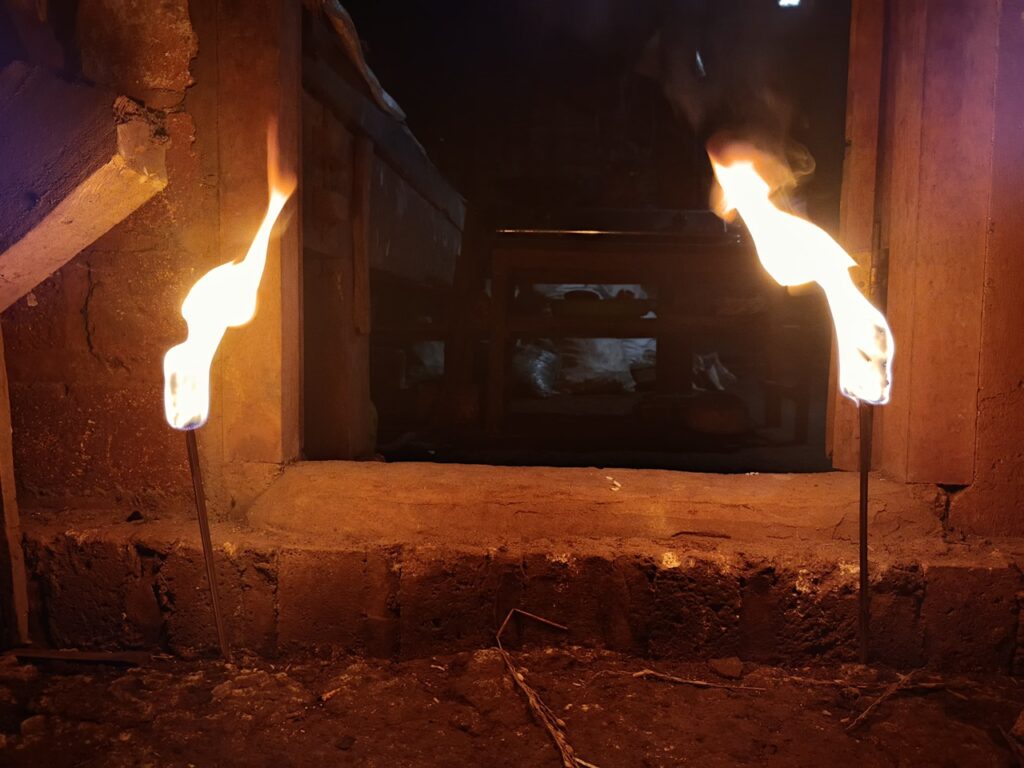

Colok saat dinyalakan | Foto: tatkala.co/Jaswanto

Di beberapa desa, colok tak hanya dinyalakan pada malam 29, tapi juga malam 21—untuk menyambut malam lailatul qadar (malam yang lebih baik daripada seribu bulan). Mulai malam 21—biasanya sampai malam 28—ini pula, khususnya di Desa Gaji, Kecamatan Kerek, masyarakat berbondong-bondong, bergiliran, menyelenggarakan acara doa (selamatan) untuk para leluhur yang sudah kembali ke Asal. Mereka akan memasak hidangan berupa nasi dan lauk-pauk untuk dibagikan kepada kerabat dan tetangga sekitar setelah didoakan. Hidangan itu disebut “berkat”—bentuk sedekah yang pahalanya dilimpahkan kepada sanak-famili yang sudah meninggal.

Islam dan Jawa: Sebuah Kesatuan

Tradisi menyalakan colok ini merupakan wajah Islam Nusantara, khususnya Islam di Jawa. Kearifan yang tak mungkin ditemukan di tempat lain. Tradisi ini lahir atas dasar peleburan antara Islam dan Jawa yang menubuh. Dalam Suluk Kebudayaan Indonesia, sebuah artikel panjang yang ditulis Irfan Afifi, Islam dan Jawa sebenarnya adalah dua hal yang padu, serasi, saling menopang satu sama lain, hingga Perang Jawa (1825-1830), atau kemenangan kompeni atas Pangeran Diponegoro, merubah pemahaman tersebut. Sejak saat itulah, identitas Islam dan Jawa sebagai penyatuan, secara perlahan, mulai dipisahkan, terpecah-belah.

Oleh karena itulah, kesarjanaan kolonial (nyaris) selalu mendudukkan Jawa dan Islam sebagai sesuatu yang bertentangan, saling menolak, dan berhadap-hadapan. Atau bahkan dalam tradisi kesarjanaan ini, sebagaimana disampaikan Irfan Afifi dalam kata pengantarnya untuk buku “Jawa-Islam di Masa Kolonial”, Islam dipandang sebagai semata “lapisan tipis” yang menyelubungi kebudayaan, dan oleh karenanya sebutan peyoratif seringkali disematkan padanya, yakni dari “Islam sinkretik”, “Islam campuran Hindu-Budha”, dan sebutan merendahkan lainnya.

Sampai di sini, kenapa kolonial Belanda sampai harus mengembangbiakkan pemahaman narasi anti-Islam dengan berbagai cara? Jawabannya adalah sebab Islam dianggap sebagai agama yang menghalang-halangi tujuan mereka, yakni gold, glory, gospel, yang secara harfiah berarti kekayaan, kejayaan, dan penyebaran agama gerejawi—ketiganya menjadi nilai penting yang dipegang oleh bangsa Eropa selama melakukan penjajahan ke berbagai tempat.

Colok sebelum dinyalakan | Foto: tatkala.co/Jaswanto

Perang Diponegoro—dengan semboyan “Prang Sabilollah”-nya itu—telah menyadarkan kolonial Belanda bahwa, sebagaimana tertulis dalam artikel Irfan Afifi yang berjudul Islam Nusantara: Kritik Diri (2021), selama Islam masih menjadi identitas penyatu ke-Jawaan, maka kekuasaan Belanda tidak akan tenang untuk selamanya. Dan Belanda sebagai penjajah akan terus menjadi sasaran pekik dan teriakan “kapir-Landa”, layaknya pekik suara yang keluar dari pemberontakan Trunajaya maupun Surapati sebelumnya yang juga memekikkan yel-yel yang sama—“kapir-landa”—ketika keraton Jawa menunjukkan kedekatan tertentu dengan pihak kolonial.

Maka, pada 1832, dua tahun setelah Perang Jawa, untuk merekonstruksi “kejawaan esensial” baru yang diperuntukkan bagi bangsawan (priyayi) istana Jawa yang telah tunduk, kolonial Belanda mendirikan “Institut Bahasa dan Budaya” (Het Instituut voor de Javansche Taal) di Surakarta (sebuah lembaga javanologi pertama yang belakangan menjadi cikal bakal berdirinya Universitas Leiden dan Delft di Belanda)—seturut keterangan Nancy K. Florida—sebagaimana diimajikan para arsitek kolonial Javanologi Surakarta, sebagai sebuah prototipe “kejawaan yang jinak”, “sebuah kejawaan yang belum terintrusi oleh aspek revolusioner agama padang pasir”, yang terus saja memberontak kepada Belanda.

Lembaga tersebut, tulis Irfan Afifi dalam Islam Nusantara: Kritik Diri, merupakan usaha mencipta secara baru gambaran dan defenisi kejawaan yang terbebas dari pengaruh Islam, alias kejawaan murni yang belum tersentuh “unsur revolusioner” semangat keagamaan padang pasir. Usaha menyingkirkan unsur “Islam” dari kejawaan ini sebenarnya telah diurai dan dipaparkan secara lengkap dan sistematis dalam “Jawa-Islam di Masa Kolonial: Suluk, Santri, dan Pujangga Jawa” karya Nancy K. Florida.

Dan, ringkasnya, lanjut Irfan, mereka (penjajah) berusaha secara akademik memetakan dan “mendefinisikan ulang” kejawaan sebagai projek kanonisasi kebudayaan Jawa-baru yang terbebas dari unsur Islamnya, yakni dengan cara meneliti “kesalahan-kesalahan praktik ber-Islam”-nya orang Jawa (alih-alih meneliti keragaman budayanya), yang dengan cara itu mereka bisa memecah bangun integrasi ke-Islam-an orang Jawa, yakni hanya dengan menyebut subyek masyarakat jajahannya sebagai “bukan penganut Mohammedan” sejati atau menyebut dan melabeli sebagai “Muslim Sinkretik” saja.

Padahal, dalam catatan-catatan kunjungan pejabat-pejabat Belanda, kita bisa menemukan misalnya, apa yang kita sangka saat ini sebagai praktik “bid’ah” bernuansa Hindhu-Budha yang mengotori Islam seperti menembang macapat, wayang, slametan, kenduri, tahlilan, merti bumi, sedekah laut, garebeg, dll, justru merupakan penanda penting keislaman orang Jawa, saat mereka dibujuk untuk berpindah ke Kristiani. Karenanya memang tak aneh jika atribusi kepengarangan gendhing, serat, kidung, suluk, bahkan wayang, selalu dikaitkan dengan para sunan ataupun Wali Sanga sebagai penciptanya, yang riwayatnya masih terawat apik, baik dalam tradisi tutur maupun tradisi kesastraan.

Colok saat dinyalakan | Foto: tatkala.co/Jaswanto

Usaha pemisahan antara Jawa dan Islam itu semakin menebal semenjak era Cultuurstelsel atau Politik Tanam Paksa (1830), dibukanya Terusan Suez (1869), diterapkannya sistem pendidikan kolonial di masa Politik Etis (1901); sampai munculnya gerakan revivalisme dalam Islam dan kaum Wahabiyah, Salafiyah, dan kemudian diteruskan dengan kemunculan gerakan modernisme Islam pengaruh dari Mesir dan India (Pakistan). Gerakan kaum Padri di Sumatera Barat, dan kemudian munculnya gerakan Muhammadiyah dan Persatuan Islam yang nonkompromis di Indonesia, misalnya.

Dari sana, sebagaimana tertulis dalam “Islam Nusantara: Kritik Diri”, kita akan melihat betapa para bangsawan keraton maupun para priyayi di bawah birokrasi kolonial benar-benar terserap dalam kultur birokrasi-politik dan kebudayaan kolonial, yang lambat-laun akan mencerabut mereka (priyayi itu) dari “universum” Islam tradisional-pesantren mereka dan segera menginternalisasi “kejawaan esensial” hasil kodifikasi dan pemetaan filologis-arkeologis keilmuan sarjana kolonial atas kesusateraan dan kebudayaan Jawa.

Dan segera saja mereka, para javanici ini, akan “menggusur” dan “membersihkan” realitas “Islam” bagi gambar “kejawaan esensial” khayalan akademis mereka dalam rangka—mengutip perkataan direktur awal lembaga Javanologi “Institut Bahasa dan Budaya Jawa (1832)—untuk “mengelola dan berhubungan” dengan masyarakat jajahan.

Sampai di sini, terang-benderang sudah apa penyebab kebudayaan Jawa seolah bertentangan dengan ajaran Islam dan maka dari itu disebut sebagai perilaku syirik, bid’ah, menyerupai suatu kaum, dan lain sebagainya. Dan dengan begitu pula, menjadi wajar jika generasi Islam yang lahir belakangan seperti saya sangat mudah kehilangan ke-Jawa-annya. Apalagi di era sekarang tampaknya hal-hal seperti ini—tradisi colokan, misalnya—tidak lagi dianggap penting—karena dianggap kurang relevan. [T]

Repoter/Penulis: Jaswanto

Editor: Adnyana Ole

![Kampusku Sarang Hantu [1]: Ruang Kuliah 13 yang Mencekam](https://tatkala.co/wp-content/uploads/2025/01/chusmeru.-cover-cerita-misteri-120x86.jpg)