MUNGKIN maksudnya MENJADIKAN Bali sebagai pusat seni kontemporer dunia? Kalaupun begitu, untuk menjadi “pusat” kita paling tidak harus menjadi “bagian”-nya terlebih dahulu. Apakah kesenian Bali sudah menjadi bagian dari seni kontemporer dunia? Mungkin itu akan terungkap di dalam forum ini.

Tapi, berhubung sudah terlanjur diagendakan pada program, saya akan memakai judul atau tema saresehan ini, sebagai landasan pandangan saya.

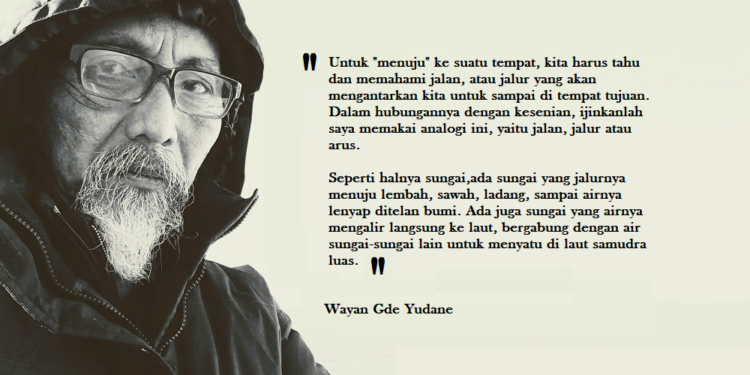

Untuk “menuju” ke suatu tempat, kita harus tahu dan memahami jalan, atau jalur yang akan mengantarkan kita untuk sampai di tempat tujuan. Dalam hubungannya dengan kesenian, ijinkanlah saya memakai analogi ini, yaitu jalan, jalur atau arus.

Seperti halnya sungai,ada sungai yang jalurnya menuju lembah, sawah, ladang, sampai airnya lenyap ditelan bumi. Ada juga sungai yang airnya mengalir langsung ke laut, bergabung dengan air sungai-sungai lain untuk menyatu di laut samudra luas.

Kalau boleh saya berandai-andai lagi, saya andaikan seni tradisional itu seperti air sungai yang mengalir ke sawah dan ladang, melewati, jalur dan batasan-batasan yang rapi tertata, sesuai aturan adat dan tradisi, sesuai keperluan memenuhi kesejahteraan kita. Hasilnya pun mudah dan cepat didapat dan diidentifikasi, seperti kesuburan tanah, hasil panen, dan lain-lainnya.

Sedangkan, sungai yang airnya mengalir ke laut, tidak segera menampak faedahnya. Bahkan sering orang berpikir bahwa air tersebut hanya terbuang sia-sia belaka. Lenyap menjadi air laut yang asin, bergabung dengan laut ini dan samudra itu, melintasi benua ini dan itu. Menjadi air global, mendunia.

Bagi saya, memerlukan sedikit waktu dalam perenungan untuk memahami, bahwa, tentu saja, laut dan samudra itu sangat berguna, sebab (menurut para ilmuwan, marine biologist) sebagian besar hidup di bumi ini terbentuk di lautan. Begitu banyaknya keragaman dan bentuk kehidupan yang terjadi di samudra global, sampai saat inipun masih sering ditemukan bentuk kehidupan “baru”, yang artinya belum kita kenali sebelumnya. Dan tentu saja lebih banyak lagi, kemungkinan-kemungkinan “hidup” yang menjalar di kedalaman yang terlalu dalam bagi nalar kita.

Begitu jugalah kiranya kesenian kontemporer yang mendunia itu, menurut hemat saya.

Tapi, meskipun bebas berbaur, berinteraksi dengan aliran-aliran yang beragam, seni kontemporer bukanlah tanpa aturan, atau tanpa ukuran. Yang pasti, rasa air global ini adalah asin, misalnya. Ke” asinan” ini dirasakan sama, baik di Samudra Fasifik, Samudra India, Atlantik, dan di lautan manapun. Meskipun mungkin kadar ke “asinan”-nya yang berbeda. Rasanya sudah mendunia.

Pada seni musik, notasi dan struktur musik, yang dipahami oleh seniman musik di manapun di dunia ini. Pada seni sastra, bahasa yang dimengerti oleh pembaca dunia, meskipun dengan bantuan terjemahan di sana-sini. Sehingga karya itu bisa disebut global, mendunia.

Sedemikian jauh, mudah-mudahan ulasan saya masih sesuai dengan janji saya, menjabarkan pandangan sesuai dengan judul dan tema di atas.

Yang menjadi pertanyaan sekarang, adalah : Dimanakah kita berada? Di jalur manakah kita melangkah, beraktivitas dan berkarya? Apakah kesenian tradisi, dimana kita tumbuh dan menjadi, dengan tatanan, aturan dan parameter adat dan nilai tradisi, bisa dijadikan kesenian dunia?

Apakah kedatangan orang-orang dari manca negara, menonton, menikmati, mempelajari bahkan mencintai kesenian kita, adalah bukti bahwa kesenian ini sudah mendunia?

Atau, apakah dengan merubah bentuk dan bagian-bagian atau komponen kesenian tradisi, sudah menjadikannya produk seni kontemporer?

Saya mulai belajar kesenian, seni musik khususnya, dari musik tradisional, gamelan Bali. Setelah menguasai pelajaran atau bahasa gagahnya “reportoir” musik tradisi, saya kemudian ikut “menelusuri” arus musik gamelan kontemporer. Membuat komposisi baru untuk gamelan yang pada mulanya, saya anggap akan membawa saya “mendunia”.

Tapi, meskipun telah memenangkan beberapa kali lomba kreasi baru di Bali, saya sama sekali tidak mendunia. Jangankan mendunia, me “nasional” pun saya tidak, dengan pencapaian saya tersebut.

Maka saya sadar, bahwa untuk ikut berkiprah dan terjun ke laut, saya harus belajar merasakan rasa asin, belajar berenang, memahami bahasa asing (asing yang artinya tidak saya rasakan atau pahami sebelumnya), bahasa dan ukuran yang berlaku di seluruh dunia.

Seperti contoh yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu: saya mulai belajar membaca dan menulis notasi musik, membuat komposisi musik yang bisa dipahami dan diterapkan oleh musisi baik di Indonesia, di Australia, Amerika, Eropa, di manapun.

Begitulah usaha pribadi saya untuk bisa berkiprah di musik dunia. Bukan berarti saya meninggalkan tradisi atau pencapaian saya dalam berkesenian sebelumnya, tapi rupanya, paling tidak, pada pengalaman saya, warisan atau kalau boleh dikatakan “ilmu” yang saya dapat dari seni tradisi menjadi bahan yang sangat berguna sebagai landasan karya saya di dalam musik kontemporer dunia.

Dari pengalaman ini juga saya mendapat kesimpulan, bahwa pemahan, kesadaran dan pendidikan yang lebih utama dalam seni kontemporer, sebelum kita berkarya atau membuat sesuatu yang hanya semata-mata berbeda, yang kita sebut kontemporer. Dan supaya dia mendunia, kita yang harus membawanya ke dunia.

Ada beberapa seniman sastra Indonesia, saya dengar dari festival sastra baru-baru ini, yang sudah sungguh-sungguh mendunia, meskipun tidak dikenal di Indonesia. Salah satunya, penyair muda kelahiran Bali Cyntia Dewi Oka, yang karya-karyanya mendapat penghargaan dan pengakuan sastra di Amerika, Kanada dan negara-negara lain.

Tapi kalau hanya terkenal di luar negeri, dan tidak dikenal di negeri sendiri, mungkin belum bisa disebut sungguh-sungguh mendunia? Untuk itu, ada penulis (seniman sastra) Laksmi Pamuntjak, yang karyanya dalam sastra Indonesia setara dengan kiprahnya di sastra Dunia.

Kesimpulan saya, untuk menjadi pusat seni kontemporer dunia, bahkan hanya untuk memulai kegiatan seni kontemporer di Bali, jalur itu harus jelas dipahami, sehingga usaha dan investasi yang memungkinkan dia untuk menuju kesana, efektif dan tidak sia-sia. [T]