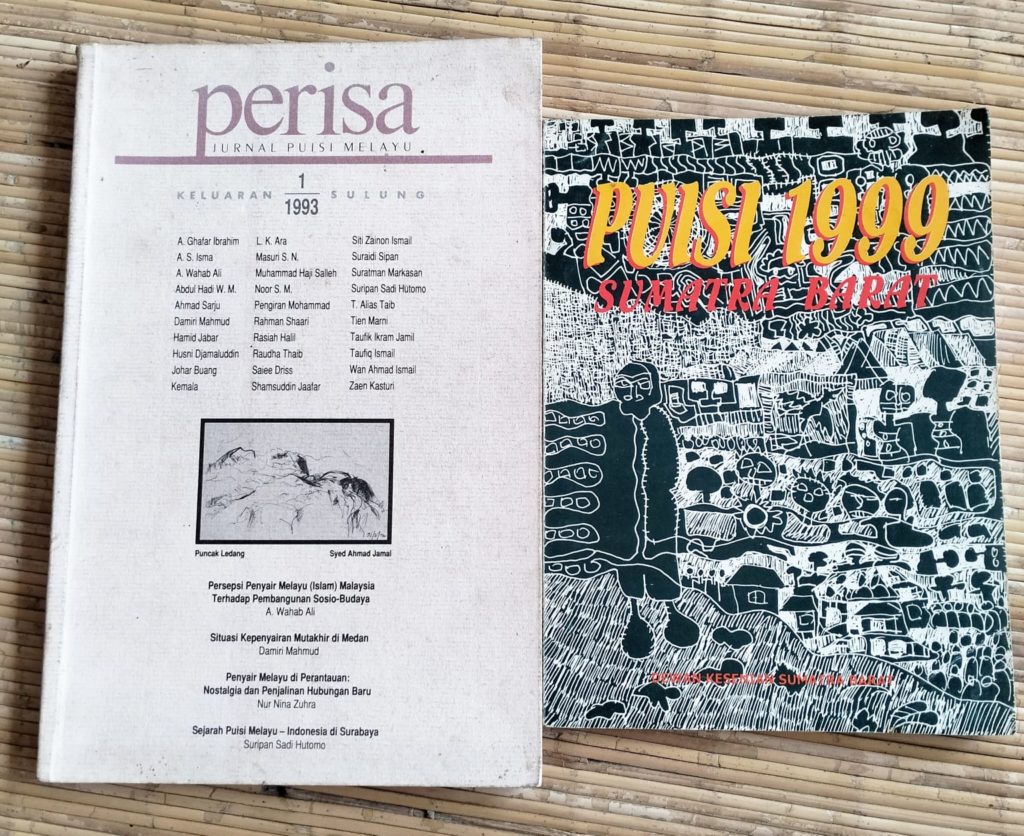

PADA tahun 1999 Dewan Kesenian Sumatera Barat (DKSB) menerbitkan antologi Puisi 1999 Sumatera Barat dengan mengambil spirit antologi sejenis yang pernah terbit dua puluh tahun sebelumnya, Puisi 1977. Antologi tajaan Pusat Pengembangan Kebudayaan Sumatera Barat itu “hanya” memuat karya 21 penyair terpilih, sedangkan antologi terbitan DKSB memuat 53 orang penyair.

Padahal ketebalan buku sangat terbatas. Maklum setahun setelah Reformasi tersebut, kita masih diguncang ketidakstabilan politik dan ekonomi—dana dewan kesenian sedang kempes (ah, sekarang pun tambah kempes, bahkan DKSB sendiri sudah karam, tak kunjung dipompa dan ditambal kembali!).

Tiga orang editor, Gus tf, Rusli Marzuki Saria dan Yusrizal KW., bertugas memilih puisi-puisi yang dikirim para penyair dan kemudian membuat semacam catatan editor.

Uniknya, catatan mereka tidak melalui narasi kuratorial sebagaimana umumnya pengantar editor, melainkan berupa transkrip rekaman percakapan rapat (notulensi) saat mereka memilih dan memutuskan puisi yang lolos. Jadinya apa yang terpampang begitu jernih dan alasan-alasannya terdedah apa adanya.

Sebagai gambaran saya kutip sedikit pada suatu bagian (1999: xi):

Abrar Khairul Ikhirma

RMS : Bagi saya bisa ketiganya.

Gtf : Sajak nirlarik. Bagaimanapun, harus tetap ada korespondensi. Saya hanya

setuju Hitam.

YKW : Emosi sajak-sajaknya terasa ada yang putus.

RMS : (Membaca lagi) Ya, Hitam. Tentang Khairul dan satu lagi…saya reseve.

Gtf : Kalau dilihat bentuk sudah puisi, tapi…(suara tape tak terdengar)

Adri Sandra

Gtf : Rel, Kereta yang Panjang; Puncak Cahaya; Historia Musim Panas; Menara

Paling Tinggi; De Grall Jamschid.

RMS : Burung-Burung Mencari Matahari; De Grall Jamschid.

YKW : De Grall Jamschid sudah banyak dimuat

Gtf : Ya. Apakah Papa (panggilan akrab Rusli Marzuki Saria) merekomendasi

Puncak Cahaya?

(RMS membalik-balik puisi, membaca lagi. Ada lantun dialog tumpang-tindih)

Begitulah percakapan terus berlangsung, dan pada halaman xx saya menemukan nama Raudha Thaib atau yang lebih dikenal sebagai Upita Agustine diperbincangkan. Singkat saja, tapi mengandung taktik dan sedikit suasana jenaka.

YKW : Bu Pik (Upik nama kecil Raudha Thaib) “cadiak”. Mengirim puisi hanya

satu, panjang pula. Padahal kita tengah dihadang persoalan teknis. Halaman.

Gtf : “Galir” (Tertawa)

RMS : Loloskan sajalah. Kalau tekor, nombok…

Akhirnya memang, puisi berjudul Latar tersebut termuat dengan meminta 16 halaman buku sederhana itu (halaman 90-105). Tak sia-sia pembelaan RMS, meski terkesan sambil lalu tapi mengandung perintah yang sukar ditolak.

Puisi Latar terdiri dari 8 sub judul, mulai “Latar Satu” sampai “Latar Delapan”, dan setiap sub-judul memiliki nomor-nomor sendiri, antara dua nomor hingga 10 nomor.

Tentu saja puisi ini tampil sangat mencolok di antara puisi milik penyair lain yang dimuat hanya satu puisi dan paling banyak tiga puisi. Mungkin saja ada puisi beberapa penyair yang lolos lebih dari tiga, akan tetapi mengingat halaman buku terbatas karena ongkos produksi terbatas, maka sebagian yang lolos pun terpaksa disingkirkan. Bayangkan, tebal keseluruhan buku hanya xxx + 132, sementara penyair yang lolos 53 orang. Jadi masing-masing penyair rata-rata hanya dapat 5 halaman, berbanding jauh dengan Bu Upik yang mencapai 16 halaman.

Apakah dengan begitu ia egois? Bisa jadi. Akan tetapi bisa pula karena ia punya misi, sebagaimana akan kita lihat nanti.

Di Dalam dan di Luar Orbit Rumah Gadang

Entah kenapa ketika membaca kembali pengantar editor buku Puisi 1999 yang tak kalah cerdik, terutama komentar bagian Bu Upik, ingatan saya serta-merta terbawa ke kehidupan masyarakat Minangkabau yang “cadiak” dan “galir”.

“Cadiak” berarti cerdik, (1) panjang akal tak dapat ditipu, (2) banyak tipu muslihat, licik, licin. Hal ini sedikit membedakan dengan “cerdas” yang berarti pandai sekali, pintar, dapat menggunakan akal secara sempurna dalam berpikir. Sementara “galir” berarti licin, longgar, mudah lepas, mudah tanggal (KUBI Badudu-Zein, 1996: 276 dan 420).

Saya jadi teringat kisah asal-usul nama Minangkabau versi tambo yang konon lahir dari suatu tindakan “cadiak” dan sedikit “galir”. Betapa tidak. Alkisah leluhur orang Minang meminta kepada penguasa Majapahit untuk menentukan pemenang perang cukup dengan adu kerbau. Pemilik kerbau yang kalah akan tunduk dan sebaliknya.

Untuk keperluan itu mereka siapkan anak kerbau yang sedang erat menyusu, tapi sengaja disapih berhari-hari demi rasa lapar tak tertahan. Tunas tanduknya dipasangi runcing logam, seperti pisau pada taji ayam aduan. Tanpa pikir panjang, Majapahit mengirim kerbau yang besar. Ketika kedua kerbau dilepas ke gelanggang, anak kerbau yang kelaparan mengejar kerbau besar yang dikira induknya itu. Ia langsung menyudu susu sambil menghentak-hentakkan tanduk logam ke perut kerbau malang itu. Bagaimana pun kerbau yang besar susah-payah balas menanduk. Maka kerbau kecil menang, kerbau besar kalah; muncullah Minangkabau dari ungkapan “Menang (adu) kerbau”.

Upita Agustine | Sumber: Haluan.id

Tentu saja secara mitologis dan etomologis ada sejumlah versi tentang itu, atau menolak asal-usul itu. Saya sedang tidak menyoalnya. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa peristiwa tersebut (realitas atau imajinasi) menyusupkan ambigusitas kata cerdik (“cadiak”) dalam sebuah proyek eksistensial. Di satu sisi ia mengandung unsur negatif, misalnya dari ungkapan cerdik busuk yang berarti penipu, bangsat, atau pribahasa cerdik terkedik, bingung terjual yang menunjukkan bahwa kalau terlalu cerdik dapat merugikan diri sendiri, tetapi kalau terlalu bodoh juga menjadi permainan orang. Atau pribahasa cerdik perempuan melebuhkan, saudagar muda mengutangkan yang artinya: perempuan terpelajar hanya pandai mengusulkan tapi tak tahu mengerjakan, dan pedagang (bisa juga politikus) yang terlalu muda dan belum berpengalaman biasanya merugikan orang tuanya saja (bisa pula merugikan rakyat).

Akan tetapi toh ada juga ungkapan cerdik cendikia yang artinya arif bijaksana, pandai karena terpelajar atau kaum cerdik cendikiawan yakni orang-orang pandai dan terpelajar. Atau pribahasa cerdik tidak membuang kawan, gemuk tidak membuang lemak, artinya tidak hanya mengingat kepentingan diri sendiri. (ibid, 277). Artinya, Minangkabau dibangun dan dibentuk tidak secara hitam-putih—sebagaimana pandangan khas para pendukung adat dan agamadalam tataran mutlak ideal.

Nah, konteks saya membicarakan ini agak panjang tidak lain untuk melihat sosok penyair Upita Agustine dalam peta kepenyairan Tanah Air, baik secara ekstrinsik maupun estetik. Dari nama lahirnya, Puti Reno Raudhatuljannah Thaib menunjukkan bahwa ia merupakan keturunan bangsawan Minangkabau, yakni keluarga Kerajaan Pagaruyung. Sedangkan nama kepanyairannya, Upita Agustine, merupakan gabungan-modifikasi antara nama panggilannya “Bu Upik” dan bulan kelahirannya Agustus, tepatnya 31 Agustus 1947.

Sebagai penyair perempuan yang kedudukannya amat penting dalam rumah gadang, tentu nama lahirnya berjejak pada muatan dan ungkapan sajaknya. Maka lahirlah sajak berlatar belakang alam Minangkabau yang berhasil ia refleksikan ke latar depan masa kini (sayangnya belum banyak mencapai tahap rekonstruksi). Sementara dari nama kepenyairan yang rada romantik, ia banyak menghasilkan sajak-sajak suasana yang merekam perasaannya tentang lanskap alam, kerinduan, keharuan, dan semacam itu.

Dalam situasi tersebut, posisi Upita Agustine dengan keseluruhan sajaknya sebenarnya sangat unik. Sebagian sajak lahir dalam kerangka situasi yang terstruktur. Yakni, pantulan sistem sosial (katakanlah sistem sosial rumah gadang) yang ia lakoni sebagai pewaris maupun pemikul tanggung jawab moral. Out put-nya adalah sajak-sajak tentang pergulatan orang-orang yang hidup di dalam tatanan tersebut sebagaimana termaktub dalam sajak Latar (1991/1992) yang sudah saya singgung di atas.

Sajak tersebut memperlihatkan vitalnya posisi perempuan Minang dalam mengatur dinamika rumah gadang, sebagaimana terepresentasikan oleh sosok Nenek yang berperan dalam setiap peristiwa. Begitu pula Mamak, Penghulu Nan Tujuh dan Basa Nan Ampek, memiliki kedudukan dan peranan masing-masing yang saling bersinergi.

Buku puisi karya Upita Agustine

Latar juga menjangkau cecabang sejarah dan pohon silsilah beserta peristiwa penting yang melatarinya. Mulai peristiwa dijemputnya Yang Dipertuan Malewar ke Negeri Sembilan untuk dirajakan, luputnya Raja Muningsyah dan cucunya Reno Sori dari pengkhianatan maut di Kototangah, perihal perjuangan Yang Dipertuaan Sembahyang di Kuantan setelah istana Pagaruyung dibakar musuh, hingga anaknya Reno Sumpu kembali membenahi puing kerajaan. Termasuk pertikaian dalam politik modern, ketika keluarga istana berhadapan dengan perang saudara dan istana dibakar orang komunis.

Tentu ia menyebut juga Bundo Kanduang, Puti Bungsu, Dang Tuanku dan Cindur Mato, sosok-sosok filosofis Minangkabau. Tak ketinggalan nama-nama benda pusaka ikonik seperti curik simalagiri, pedang jenawi, kain sang saheto dan si katimono, semua berkelabat bersama hewan-hewan sakti kenamaan milik istana: gumarang, binuang dan kinantan.

Kita kutip sedikit bagian puisi Latar berikut:

Kutulis latar ini

Setelah keris Curik Simalagiri

Pusaka keluargaku tersimpan

Enam abad yang lalu

Setelah pedang jenawi hilang hulu

Dimakan api

Setelah kain Sang Saheto tinggal benang

Dilulur waktu

Setelah Si Katimuno terpancung

Pedang sakti

Setelah cap kayu kamat dari Turki

Tinggal arang

Setelah payung kuning kusam

Dikuncup zaman

(Latar Satu, nomor 1)

Kutulis latar ini

Saat kusaksikan

Penghulu Nan Tujuh

Basa Nan Ampek

Penyangga tugas nenek

Dalam adat dan istiadat

Dari Sungai Tarab Panitahan

Dari Sumanik Makhudumsyah

Indomo dari Saruaso

Tuan Kadhi di Padang Gantiang

Dan Tuan Gadang dari Batipuh

Datuk Bandaro Kuniang dari Lima Kaum

Datang

Berbincang

Mengadukan hal kaum dan nagari

Dan nenek memberi

Kata putus

(Latar Empat, Nomor 3)

Di sisi lain, sajak-sajak lepas Upita Agustine banyak lahir di luar orbit istana atau rumah gadang. Bisa lahir dari kegairahannya menuntut ilmu pengetahuan di Universitas Andalas dan kemudiaan mengajar di Fakultas Pertanian almamaternya itu. Juga dari keasyikannya masuk ke dunia kesenian era 70-80-an, berlatar Kota Padang yang pernah terpuruk pasca kekalahan melawan “tentara Sukarno” dalam PRRI. Lalu balik dirangkul pangrehpraja rezim Suharto dengan ideologi pembangunanisme yang berhasrat mengembalikannya sebagai kota penting pantai barat Sumatera. Dalam periode itu pula Upita bergabung dan ikut memancangkan tiang Bumi Teater pimpinan Wisran Hadi (yang kemudian menyuntingnya). Masa ini melahirkan sajak-sajak suasana yang reflektif, lebih personal sifatnya, di luar struktur asal-usul dan silsilah.

Sebagai misal, lihat saja “Suatu Kelahiran” ini:

Kupercaya

Di negeri sana, entah di mana

Bersinar beribu bintang

Dan pasti satu adalah untukku.

Kutahu

Aku yang tinggal di antara yang datang dan pergi

Berdiri di bumi yang panas

Menengadah ke langit biru

Bertanya: akan hujankah hari

Burung gagak terbang ke selatan

……………

Akan tetapi juga tak kalah banyak sajaknya merupakan hasil sintesis dari dua posisinya tersebut, antara struktur sosial rumah gadang yang ajeg, dengan struktur sosial rezim yang masif. Maka tak terelakkan, dalam ia berkata-kata tentang hari depan sesungguhnya ia juga bergumam tentang masa lampau. Atau sebaliknya, ketika menjenguk jejak lampau ia pun memanjangkan leher mendongak masa depan. Ibarat daun-daun gugur, semua ia biarkan jatuh di rambutnya, tak ada yang dibuang.

Angin laut yang lembut

Daun-daun tua gugur

Ke tanah dan ke rambutku

Tak kubuang, satu mimpi mendatang

Tentang hari esok yang tak terbayangkan

………..

Terbaring di batu perbukitan, dan

Daun-daun tua di rambutku

Tak kubuang

(“Daun-Daun Tua gugur”, 1969)

Beribu bunga kuncup, mekar dan gugur

Dan pohon-pohon tak berdaun di sana

Di sini hutan menjulang

Menghadang cakrawala yang kian sayup

Dan di sini aku pada hari ini terbenam

Dilulur rindu yang tertahan

Dalam hari-hari yang lengang

Dari cintaku yang dihangatkan rindu

Antara seribu gunung

Menjulang

(“Antara Seribu Gunung Menjulang Seribu Rindu”, 1973)

Dengan begitu, sajak-sajak Upita Agustine memberi penanda yang jelas pada tapal batas; ia yang secara fisik telah ke luar dari rumah gadang namun sebagai perempuan pewaris, tanggung jawab tetap dipikulnya ke mana-mana. Ia yang sudah hidup di kota pesisir, tapi ingatan selalu menyisir tanah asal di antara seribu gunung menjulang seribu rindu/menghidupkan cinta di lima benua.

Karena itu, dalam situasi yang bagaimana pun, rumah gadang tak bisa tinggal bahkan kian mengental. Lihatlah ketika ia mengenang sang Nenek, nyaris berulang, sehingga ada dua sajak berjudul sama, “Nenekku”. Tapi keduanya akan segera terasa lahir dalam “cetak-biru” yang berbeda. Satu sajak bertitimangsa 1971 menggambarkan perasaannya saat kehilangan nenek dalam sajak suasana yang lebih kontemporer, tapi dengan idiom dan ungkapan yang relatif umum:

Nenekku

Dari sini kulambaikan tangan

Selamat malam nenekku

Bunga-bunga kamboja

Gugur tiga kuntum, gugur lagi

Jadi empat, lima

Tanahnya basah karena hujan tadi malam

Kau dipendam di sana

Kau yang selalu kokoh dalam kenanganku

Hidup dalam doa-doaku

Selamat jalan

Aku kan pergi lagi

Ke hari esok yang jauh

(1971)

Justru dalam sajak kedua berjudul sama, “Nenekku” (1976), yang digubah lebih belakangan, sosok agung itu tergambarkan dalam jagad kebangsawanan. Idiom yang digunakan untuk menggambarkan kepergiannya bukanlah bunga kemboja sebagaimana lazim dalam gambaran kematian puisi kontemporer. Ia menggunakan “nyiur kelapa gading” dan membangun suasana secara mitologis: Yang berdiri di bawah bayang/ Nyiur kelapa gading/ Ketika langit senja terobek/ bibirnya menggetar/ terbang burung gagak sekawan/ melintasi bianglala/.

Jurnal dan antologi yang memuat puisi Upita Agustine

Sejumlah sajak terkuatnya, hemat saya, memang ditopang oleh “tiang-tiang bahasa” rumah gadang yang memberi nuansa, atmosfir bahkan “tangga nada” pada kesilaman. Selain “nyiur kelapa gading”, ada ungkapan “seekor rama-rama/ membuka jendela/ robek sayapnya/ ditiup nafas yang tertahan” (“Seekor Rama-Rama”); “Melompat kucing/ ke kaki nenekku/ Menjilat dingin waktu/ Gonjong bergoyang” (“Ke Utara Lewat Angin Tangannya”), “Dalam kobaran/ kelam kelambu sutera/ Pecah kaca mainan/ Jenewi hilang hulu/ Dan gong terbang/ Sesayup bunyi” (“Sajak Rumah Terbakar”); bahkan ia sengaja mengambil ungkapan populer dalam dendang,“buah hatiku/ Ubek jariah palarai damam/ Sayang mandeh sepanjang jalan (“Kelahiran Anak-Anakku 1979-1984”);

Rumah Gadang yang Terlupakan

Sajak-sajak Upita Agustine sudah banyak diperbincangkan oleh sejumlah kritikus dan pengamat sastra, baik sekilas maupun agak mendalam. Mursal Esten membincang sajaknya dalam Sunting (1955), kumpulan sajak berdua dengan Yvonne de Fretes. Juga dalam pengantar Sajak-Sajak Enam Penyair Sumatera Barat (1980). Korrie Layun Rampan menulis tentang sajak-sajaknya di Kedaulatan Rakyat (1978) dan Kompas (1995). Sapardi Djoko Damono membahasnya dalam Puisi Delapan Penyair, DKJ, (1994). Dan Abrar Yusra menulis dalam pengantar kumpulan puisi Terlupa dari Mimpi (1986).

Namun di antara pembicaraan itu saya kira tidak ada yang benar-benar mengkaji dari sisi aristrokrasi, sisi paling “menjulang”—mungkin juga paling murni—dari sosoknya. Sekaligus memberi “tangga nada” paling dasar bagi puisi-puisinya, kuat dan sugestif. Semua pembicara memang menyadari bahwa Upita berasal dari pusat Pagaruyung, tapi hanya sebatas menempatkannya sebagai pengusung mitologi yang mulai mengabur.

Korrie Layun Rampan misalnya melihat latar belakang itu melahirkan tipe puisi arkais yang ia gali secara mendalam dari dunia mitos, legenda, cerita rakyat, tambo dan sejarah. Semua itu mencerminkan suatu penemuan di dalam dunia kreatif. Tapi bagaimana dunia kreatif yang arkais itu berproses dan bergulat, Korrie tak lagi merasa perlu membahas. Sapardi Djoko Damono menyebut sajak Upita kaya muatan mitologi dengan gaya tuturan lisan, namun banyak istilah Minangkabau yang justru jadi penghalang untuk memahaminya.

Uraian selintas itu (padahal menyodorkan hal besar bernama mitologi dan sejarah), bisa saja kurang memuaskan bagi si penyair sendiri. Karena itu saya menilai strategi Bu Upik menyerahkan sajak panjangnya kepada editor Puisi 99 bisa dianggap sebentuk tantangan untuk membaca ulang apa yang selama ini ia olah dari khasanah lama yang baginya tak pernah usang. Sebab ia hidup di dalamnya, di sebuah rumah gadang yang bernilai interpretatif, baik secara ruang maupun waktu.

Itulah yang tergambar dalam sajak Latar. Selain berkisah tentang sejarah dan mitologi Minangkabau zaman “saisuak” (lampau), ia juga merentang kalam ke masa kemudian seperti perang saudara dalam politik modern. Tak hanya berisi kisah tentang tindakan tokoh-tokoh agung, juga permainan kanak-kanak sebagaimana dilakukannya: Saat pulang ke rumah gadang/ Bermain di halaman/ berlari berkejaran/ di padang rumput yang luas/ menangkap belalang di embun pagi/ berkhayal setinggi langit/ terbang dalam cakrawala kanak-kanak.”

Bukan saja tentang ritual-ritual kebesaran dengan payung kuning terkembang, namun juga kerja sehari-hari petani hidup bersosial: Saat musim panen/ Kusaksikan/ Sanak saudara, orang-orang kampung/ Menuai bersama, bercanda dan berpantun.” Bahkan hal-hal profan seperti berburu babi: Kutulis latar ini/ Saat orang berburu/ Bersorak-sorai/ Mengejar buruan/ Aku senang dan ingin berburu/ diantarkannya aku pada tua pemburu/ Bahkan sejak itu ia ajarkan aku bersilat/ Memancing dan main layang-layang/ Bukan permainan perempuan?”

Dan di atas semua itu, Upita Agustine dengan upaya tak kalah cerdik, menyelipkan sebuah penanda signifikan bagi proses kreatif kepenyairannya. Ia menutup sajak panjang itu dengan ungkapan: Kutulis latar ini/ Latar penulisanku.

Ungkapan itu terasa datar, namun dengan menempatkannya berdiri sendiri di satu bagian (“Latar Delapan, tanpa nomor”), jelas itulah kunci untuk memahami jalan kepenyairan Upita Agustine yang juga terbilang panjang. Bahwa segala yang sudah ia dedah dalam semua bagian sajak Latar, tidak lain tidak bukan adalah sejarah proses kreatifnya sendiri.

Apakah ajakan itu hanya untuk dirinya seorang, untuk kepentingannya sendiri? Tentu saja tidak. Bagi saya ajakan tersirat itu dapat dimaknai secara luas. Yakni, melihat kembali posisi rumah gadang sebagai gelanggang tempat berpacu (mengacu pada ungkapan Chairil Anwar). Bukan saja dalam waktu, juga dalam kebijakan dan visi kita ke depan. Bahwa istana Pagaruyung (baca: rumah gadang Minangkabau) sudah melewati berbagai macam pahit-getir peristiwa sejarah—terbakar, runtuh, bergolak, dan dibangun kembali. Lalu bagaimana sekarang dan ke depan?

Bagaimanakah orang-orang di gedung bagonjong pemerintahan yang arsitekurnya meniru bentuk rumah gadang mengambil keputusan strategis bagi masyarakat Minangkabau dan Sumatera Barat secara keseluruhan? Apakah maknanya ketika rakyat Air Bangis yang sedang berjuang mempertahankan tanah ulayat mereka, menumpang berlindung di bawah atap lengkung Masjid Raya, lalu diuber oleh aparat? Ironisnya, kedatangan aparat justru diundang oleh garin masjid.

Ah, maafkan saya, Bu Upik, dalam Ultah ke-76, saya “gaduah” lagi Ibu dengan pahit-getir situasi kini. Selamat Ulang Tahun, sehat senantiasa! [T]

BACA artikel TATLITERAT yang lain dari penulis RAUDAL TANJUNG BANUA

![Mengenang Joko Pinurbo [2-Tamat]: Sore Hari Bersama Sang Penyair](https://tatkala.co/wp-content/uploads/2025/05/wicaksono-adi.-foto-jokpin2-1-360x180.jpg)

![Mengenang Joko Pinurbo [1]: Menemukan Sajak di Sebuah Rumah, di Ujung Sebuah Gang](https://tatkala.co/wp-content/uploads/2025/05/wicaksono-adi.-foto-jokpin-360x180.jpeg)