PADA HARI wafatnya Bung Umbu Landu Paranggi, saat kami dalam perjalanan ke tempat persemayamannya di Rumah Sakit Bali Mandara Sanur, tiba-tiba Cak Nun telah begitu saja berada di depan kami!

Kebetulan saat itu posisi saya sekeluarga sedang di Negara, Jembrana. Entah kenapa di tengah pandemi Covid-19 yang tak menentu kami memutuskan pulang dari Yogya, meski aturan dan penjagaan sangat ketat di penyeberangan Ketapang-Gilimanuk. Seolah ada memanggil-manggil pulang, dan ternyata benar, belum seminggu di rumah, Bung Umbu terkabar sakit. Saat bersiap menjenguk, kabar duka keburu tiba. Mas Nuryana Asmaudi mengirimi saya WA bahwa pukul 03.55 WITA, 6 April 2021, Bung Umbu sudah tiada.

Pagi hari, saya, Ida dan Pramono AG bergegas meluncur ke Denpasar.

Dekat perbatasan Jembrana-Tabanan di Pangaregoan, Gumbrih, sebuah truk berplat AG menyalip mobil yang saya kemudikan, dan sejak itu saya tak bisa lagi ganti menyalipnya, hingga sampai simpang terminal cargo di Mangupura, Denpasar. Alhasil, dalam perjalanan berjarak 80-an km dan waktu sekitar 2,5 jam, truk “ajaib” tersebut berada di depan kami. Apa yang membuatnya istimewa adalah: dinding bak bagian belakangnya bergambar wajah Cak Nun alias Emha Ainun Nadjib dalam “seragam” Makyah; berkopiah merah-putih, berkemeja putih lengan panjang, dengan tangan teracung khas menunjuk ke atas.

Adakah yang benar-benar kebetulan di dunia ini? Mungkin saja ada. Tapi apa yang kami alami adalah kebetulan yang amat pas. Guru kami wafat saat kami berada di tempat yang dekat, sehingga kami langsung dapat mendatanginya tanpa harus bertarung lagi dengan tetek-bengek teknis. Dan pas pula, selama perjalanan, salah seorang murid kinasihnya seakan ikut bergabung, biar pun hanya berupa gambar di bak belakang truk, tapi itu cukup menyugesti kami untuk tak merasa sendiri menghadapi rasa duka yang teramat dalam. Bahkan sampai detail plat truk, AG, sama dengan nama Pramono AG, penulis dan wartawan Jembrana yang juga sama-sama berguru kepada Umbu.

(Berapa waktu setelah perjalanan tak terlupakan itu, saya membaca cerpen “Ah, Asuman!” karya penulis Turki, Selahattin Demirtas. Bercerita tentang sopir bis yang sengaja memperlambat laju kendaraannya demi mengikuti truk di depannya. Soalnya bak belakang truk itu bergambar wajah mantan kekasihnya, Asuman, seorang artis lokal!)

Begitu pula saya dulu. Alih-alih berusaha menyalip, saya justru membiarkan truk itu tetap berada di depan. Sesekali memang saya terpaksa menyalipnya, atau sebaliknya truk berada lebih jauh di depan. Namun lewat dinamika jalan raya yang antah-barantah (barangkali Kyai M. Faizi tahu fiqihnya), waktu kami lebih banyak bersama. Jarang-jarang kami terpisah kendaraan lain sehingga wajah Cak Nun hadir sepanjang jalan, menemani kami, sebagaimana ia menemani para jemaahnya dan bahkan perjalanan bangsa ini.

Penulis bersama Cak Nun, Novia Kolopaking dan Taufiq Ismail di Balikpapan | Foto: Dokumen Raudal

Sepanjang jalan terasa sunyi. Kami lebih banyak diam, membiarkan diri hanyut dalam kesedihan. Cak Nun masih mengacung tangan di depan, seolah mencoba tegar. Sementara puisi-puisi ngelangut datang dan pergi, seolah memproyeksikan wajah murid dan guru, di “layar tancap gas” dari truk yang melaju, dan menderu naik tanjakan Bajra, Tabanan. Itulah pengalaman tak terlupakan, tiap kali saya teringat hari kepergian seorang guru.

Yogya, Malioboro

Secara simbolik, ungkapan “Cak Nun sepanjang jalan” dapat dimaknai dari perjalanan hidupnya sendiri dalam jarak-waktu yang panjang. Bermula dari tanah kelahiran, Minturo Jombang, hingga hijrah ke Yogyakarta, lalu melalang-buana dalam berbagai tempat dan kesempatan. Semua itu menempanya menjadi manusia unggul dalam banyak peran sebagaimana kini ia dikenal.

Lahir 27 Mei 1953, tiga tahun masa remaja dihabiskannya ngaji di Pesantren Gontor. Setelah itu ia pindah ke Yogya menyusul kakaknya. Sempat masuk Fakultas Ekonomi UGM, yang disebutnya “sudi mampir” karena hanya empat bulan saja. Ia lalu menghabiskan waktu di Malioboro, bergabung dengan Persada Studi Klub (PSK), paguyuban sastrawan Yogya. Tapi Umbu Landu Paranggilah yang dianggap pengampu, tatkala paguyuban itu bersinergi dengan ruang sastra “Sabana” yang diasuhnya di Mingguan Pelopor Yogya.

Emha Ainun Nadjib atawa Cak Nun | Foto: Raudal

Emha sering menyebut komunitas sastranya sebagai Universitas Kehidupan Fakultas Kebenaran, dari mana ia benar-benar dibentuk oleh tangan dingin Pangeran Sumba itu. Tentu bersama banyak penulis seangkatannya seperti Soeparno S. Adhy, Iman Budhi Santoso, Eko Tunas, Korrie Layun Rampan, Linus Suryadi AG dan Ebiet G. Ade.

Malioboro mereka adalah kawah candradimuka, di mana atmosfir saling asah-asih-asuh, gosok-gesek, duet-duel, tercipta atau diciptakan. Kontras dengan Malioboro generasi Yogya mutakhir; penuh pretensi jadi etalase keadaban kota sehingga merokok dan mengamen pun dilarang. Pedagang kaki lima dilokalisir, boro-boro ditata. dan mudah-mudahan tak ada hasrat kelak menjadikannya “jalan syariah”.

Hanya dengan latar Malioboro berjiwa “ibukota kata-kata” yang memungkinkan lahir orang seperti Emha karena di sana ia bebas siang-malam membacakan dan mendiskusikan sajak-sajaknya atau melahirkan Ebiet yang bebas bergitar di trotoar. Dari jalanan dan trotoar itulah Cak Nun merintis jalan hidupnya sebagai penyair, kolumnis dan penulis produktif, budayawan hingga memiliki ribuan jemaah dengan titik pengajian rutin di sejumlah kota.

Melintasi Ruang-Waktu

Untuk melihat posisi Cak Nun di tengah gelanggang pelbagai bidang, dapat dilihat tulisan H. Sujiwo Tejo, “Kiai Kanjeng Emha, Batu Karang di Timur Itu Seorang Yogi” (Kompas Minggu, 28 Agustus 1994). Cak Tejo yang waktu itu tercatat sebagai wartawan Kompas sebelum kini menjadi Presiden Jancukers, antara lain menulis:

Paruh pertama tahun 1980-an, esais Emha Ainun Nadjib membacakan puisi-puisinya bersama kelompok Dinasti dari Yogyakarta, di Masjid Salman, ITB, Bandung. Salah satu cuplikan sajaknya yaitu,’memandang pantaimu Bali, batu karang di timur itu adalah seorang yogi…’ mendapat iringan menawan dari dominasi bunyi ketuk pada musik (gamelan) grup Dinasti.

Cak Nun, Zulhamdani dan Taufiq Ismail menjadi juri baca puisi di sebuah cafe, Balikpapan | Foto: Raudal

Hal yang sama juga terjadi belasan tahun kemudian untuk sebagian besar sajak Emha yang dibacanya di Graha Bhakti Budaya, TIM Jakarta, 22-24 Agustus 1994. Kerjasama belasan syair Emha berentang cipta 1991-1994 dengan gamelan Kiai Kanjeng yang ditata G. Djaduk Ferianto dan Novi Budianto, membuat pertunjukan sekitar dua jam itu tidak membosankan.

Kutipan tersebut segera menunjukkan siapa Emha. Dari segi profesi kesenimanan, ia menyandang lebih dari satu sebutan, setidaknya Tejo, dengan agak “serampangan” menyebut “esais yang membacakan puisi-puisinya”. Tapi itu sudah menyiratkan label penyair dan deklamator. Di luar itu, Emha adalah wong teater dan berkecimpung juga di dunia musik. Karena itu, pendukung pentasnya disebut ada kelompok teater (Dinasti) dan kelompok musik (Kiai Kanjeng), dengan seniman kuat di dalamnya seperti Djaduk dan Novi. Dari venue sudah terlihat kecenderungan Emha yang tidak membeda-bedakan tempat acara, Masjid Salman ITB dan TIM Jakarta.

Masjid Salman ITB terkenal sebagai basis aktivis dakwah kampus paling solid di Tanah Air era 70-80-an, dengan tokohnya antara lain Muhammad Imaduddin Abdulrahim atau Bang Imad. Sementara TIM, di bawah pengayoman Ali Sadikin, merupakan pusat kesenian yang sarat dengan eksprimen. Itu menunjukkan kecenderungan Cak Nun hingga sekarang: Masjid Salman sebagai representasi Islam, oke, TIM sebagai representasi kesenian dan kebudayaan, yes!

Rentang waktu proses kreatif, dari 1980-an hingga 1994 yang dicatat Tejo, tentu hanya sebagian dari guliran waktu lebih panjang. Ia memulai proses kreatif di Malioboro sejak tahun 60-an dan berlanjut sampai era milinial sekarang. Analog dengan pertunjukannya yang lumayan panjang, sekitar dua jam, yang kata Tejo tidak membosankan, Emha sendiri tak pernah bosan menempuh jalan sunyi itu!

Tak kalah menarik melihat cuplikan puisi Emha, “memandang pantaimu Bali, batu karang di timur itu adalah seorang yogi…” Apakah yang dimaksud Cak Nun guru agungnya, Umbu Landu Paranggi? Umbu, kita tahu, sejak tahun 78-an muncul di Bali, setelah menghilang dari Yogya. Selain menyebut “pantai Bali”, ia menyebut “batu karang di timur” yang boleh jadi merujuk Sumba sebagai tanah kelahiran “seorang yogi”.

Sebutan “yogi” untuk Umbu rasanya tidaklah berlebihan, meski dalam pemaknaan yang lebih lentur. Jika kamus menyatakan yogi adalah ahli yoga dan pendeta (pertapa), khususnya dalam Hindu, dalam batas tertentu Umbu bisa masuk ke situ. Meski yang dikenal ahli yoga adalah sejawatnya, Ragil Swarna Pragolapati, yang akhir hidupnya juga dalam kondisi menjalani yoga di pantai selatan Yogya. Tapi bukankah apa yang dijalani dan dilakoni Umbu juga seperti pendeta yang melayani anak-anak semesta dalam mereguk makna kata-kata? Bukankah ia adalah juga pertapa yang berdiam di sudut-sudut sunyi, tak terlacak panca indra murid-muridnya sekalipun?

Dalam Slilit Sang Kyai, Emha memasukkan Umbu sebagai manusia spritual yang disebutnya sebagai “Ustaz Umbu”. Sebagai Ustaz, ia momong, sebagaimana ia mendampingi Sarimin, seorang penarik becak di Pasar Beringharjo, diajarinya membaca dan menulis puisi. Sarimin itu bisa saja ditukar dengan Cak Nun, yang proses awalnya di Malioboro lebih kurang juga seperti itu.

Tentu sudah banyak prediket yang disematkan kepada Emha sejak ia bertransformasi dari “Sarimin becak” menjadi “Sarimin literal”. Banyak tulisan lepas maupun buku yang mengulas sosok, pemikiran dan perannya dalam pelbagai bidang dan peristiwa. Beberapa di antaranya bisa disebut Jalan Sunyi Emha (Ian L. Betts), Semesta Emha Ainun Nadjib (Sumasno Hadi), Pemikiran dan Permenungan Emha Ainun Nadjib (Prayogi R. Saputra), Kitab Ketenteraman (M. Alfan Alfian, dkk) dan Sepotong Dunia Emha (Latief S. Nugroho), atau buku Persada Studi Klub dalam Arena Sastra Indonesia karya Asep Saeful Anwar yang juga banyak menyebut Emha.

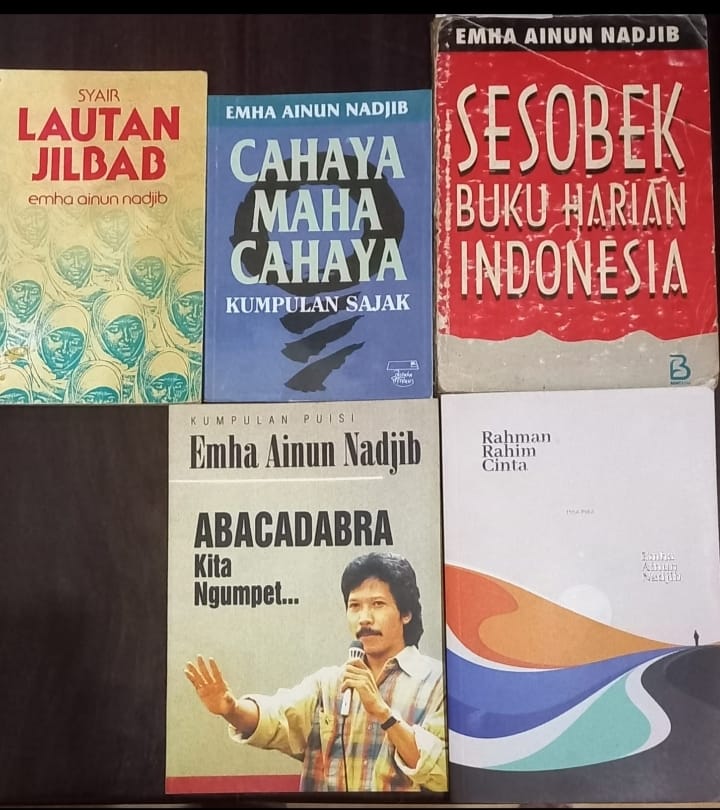

Sebaliknya, tak terhitung jumlah tulisan lepas Emha di berbagai majalah, surat kabar, booklet, newsletter dan di mana-mana. Buku-bukunya terus mengalir dari dulu hingga sekarang, sehingga dapat dikatakan hidupnya berjibaku dengan buku. Buku-buku itu melintasi berbagai genre, mulai sastra, puisi, cerpen, novel, drama dan esai. Wilayah garapan dan kajiannya juga beragam, dari kesenian yang spesifik, hingga kebudayaan, keagamaan dan sosial politik dalam arti luas.

Saking banyaknya, Latief S. Nugraha, penulis Sepotong Dunia Emha yang mengabsen buku Emha, mengaku kemungkinan masih banyak yang terlewat. Padahal dalam hitungan saya, buku yang dicatat Latief mencapai 50-an judul. Mulai kumpulan puisi “M” Frustasi terbitan sederhana Pabrik Tulisan (yang juga menerbitkan karya awal Mirah Sato atawa Seno), Lautan Jilbab tahun 80-an, Sesobek Buku Harian Indonesia tahun 90-an hingga BH pada tahun 2000-an (cetak ulang dari kumpulan cerpen Yang Terhormat Nama Saya).

“Itu baru data sampai 2014. Selepas tahun itu buku Cak Nun terus mengalir,” kata Latief. Itu pun belum termasuk manuskrip yang belum terbit atau hilang.

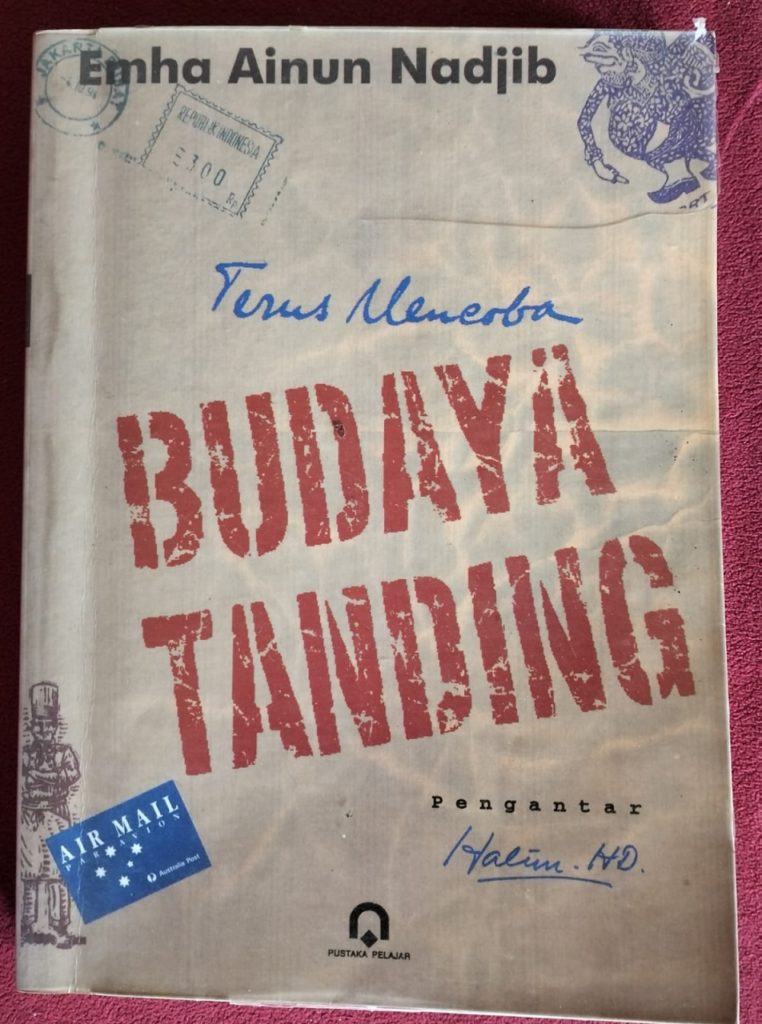

Dari sekian banyak buku Emha, bagi saya ada beberapa paling monumental yakni Sastra yang Membebaskan (1984) yang kemudian terbit ulang sebagai Terus Mencoba Budaya Tanding (1995), Slilit Sang Kyai (1991) dan Indonesia Bagian Penting dari Desa Saya (1994).

Sanad Puisi

Sesungguhnya, Cak Nun punya hubungan spesial dengan puisi. Selain karena itulah titik berangkatnya ke “dunia lapang luas” (untuk meminjam ungkapan Asrul Sani dalam puisi “Surat dari Ibu”), juga puisilah yang mewarnai hidupnya dari segala sisi. Citranya terbangun melalui dunia kepenyairan, persis W.S. Rendra yang akan menunjuk dirinya dengan satu kata, penyair. Peran apa pun yang dilakoni kemudian, dengan satu dan lain cara, tetap saja bermuara kepada puisi, kepada kepenyairan.

Puisi, yang identik dengan jalan sunyi telah menjadi soliloqui Emha sejak ia “memproklamasikan” diri di jalan itu: Akhirnya kutempuh jalan yang sunyi, tulisnya di selarik puisi. Proklamasi itu terdengar liris, tidak selantang proklamasi kemerdekaan bangsa. Namun begitu, di tengah nada ngalengut, kita tahu ada ruang sebelum jalan itu terbentang, yang ia tunjukkan dengan “akhirnya…” Karena itu, bukanlah “proklamasi” yang terlambat jika itu baru dinyatakannya (ditulis) tahun 1994, masa ketika ia sudah menjalani lebih tiga dekade jalan kesenian. Apa yang ada sebelumnya tidak dinyatakan, tapi dijalani dan hayati.

Salah satu buku esei Cak Nun yang monumental | Foto: Raudal

Saya duga, jika merujuk waktu lirik itu ditulis, itu adalah tahun ia menanggung rindu-dendam yang akut ingin ketemu Umbu, namun sang guru selalu menutup pintu. Boleh jadi Umbu kejam untuk urusan ini, tapi itulah cambuk bagi kedua belah pihak untuk saling merindui dengan indah dan tak biasa. Rindu tak akan berarti jika gampang dilabuhkan. Dan Emha mengerti. Ia tak pernah memburu lagi, kecuali dalam baris-baris puisi sebagai manifestasi jalan sunyi yang ia pilih.

Apa pun jalan sunyi ini memiliki sanad langsung dengan sang guru, dan Ian I Bets dengan cermat menjadikannya judul buku, Jalan Sunyi Emha. Seolah menegaskan keterhubungan itu, ia merasa perlu menuliskannya dalam puisi berjudul sama, “Jalan Sunyi”, yang barisnya sudah kita kutip di atas. Puisi ini terhimpun dalam buku Abracadabra Kita Ngumpet, 1994, dan mencantumkan keterangan kepada siapa puisi itu dipersembahkan.

Begini lengkapnya puisi itu:

Jalan Sunyi

Akhirnya kutempuh jalan yang sunyi

Mendendangkan lagu bisu, sendiri di lubuk hati

Puisi yang kusembunyikan dari kata-kata

Cinta yang tak ‘kan kutemukan bentuknya

Apabila kau dengar tangis di saat lengang

Kalau bulan senyap dan langit meremang

Sesekali temuilah detak-detik pelaminan ruh sepi hidupku

Agar terjadi saat saling mengusap peluh dendam rindu

Kuanyam hari dan malam dalam nyanyian

Kurajut waktu dengan darah berlaut-laut

Tak habis menimpukku batu demi batu kepalsuan

Demi mengongkosi penantian ke Larut

1991-1994

(Kepada Umbu Landu Paranggi)

Dalam konteks kepenyairan, nama Emha-Umbu itu bergandengan, semacam dwi-tunggal yang tak terpisahkan. Tiap kali bicara tentang Emha, nama Umbu akan berkelabat, begitu sebaliknya. Akan tetapi keduanya jelas tidak sama. Mereka memiliki banyak perbedaan, dan karena itu saling melengkapi.

Salah satu perbedaan besar adalah Emha itu jago panggung dan podium, menguasai retorika dan bisa berbicara langsung di hadapan massa. Umbu sebaliknya sangat pendiam, menghindari panggung, dan selalu berkelit untuk tampil di depan publik. Keduanya dipersambungakan oleh puisi, jalan sunyi itu.

Jalan Emha boleh jadi terlihat ramai, semarak dan hiruk-pikuk, tapi siapa yang tahu kedalaman hatinya? Adakah sesekali yang mencoba menjenguknya dengan pendekatan sesama manusia, sesama penyair, lepas dari segala tetek-bengek pretensi? Siapa jamin ia tak kesepian di tengah keramaian?

Sejumlah buku puisi Cak Nun | Foto: Latief S. Nugraha

Dalam batas tertentu, saya melihat Emha itu memproyeksikan dunia batin Umbu di sepanjang jalan yang ia tempuh. Umbu diam, tapi pandangan-pandangannya bergerak, aktual dan terus bekerja merumuskan situasi.

Rindu-dendam Emha pada puisi, mungkin seperti rindu-dendamnya “dicuekin” Umbu ketika minta bertemu. Bertahun-tahun sejak kepergiannya di Yogya, Umbu selalu menghindar untuk bertemu, dan Emha pun akhirnya paham bahwa kerinduan mereka memang lebih indah untuk tidak dilabuhkan.

Namun begitu, di setiap kesempatan Emha selalu membawa nama Umbu, dan Umbu pun dalam keintiman dengan murid-muridnya di Denpasar tak pernah lepas menyebut nama Emha. Termasuk hari-hari terakhir saat ia sakit, sebagaimana diceritakan Dwi, seseorang yang memang “ditugaskan” Emha untuk menjaga dan merawat Umbu. Baris sajak Emha, “Puisi yang kusembunyikan dari kata-kata,” berkali-kali dikutip Umbu bahkan dituliskannya di atas karton tebal dan digantung di pintu kamarnya di Bedahulu. Sampai ia meninggal, saya masih menemukan cuplikan baris itu ditulis lagi di selembar kertas dan digantung di pegangan tangga rumah Lembah Pujian, tempatnya naik-turun ke lantai atas. Dan saya membayangkan bagaimana telapak tangan Umbu, bahkan juga detak nadinya, akan menyentuh lembaran kertas itu tiap kali ia naik atau turun tangga.

Puisi yang Bertepuk Sebelah Tangan

Akan tetapi puisi juga agaknya yang “menciderai” batin Emha, yang membuatnya rindu-dendam, dan menempatkannya di ruang ambigusitas tak tepermanai. Aktivitas dan peran sosialnya yang bejibun bagai melemparkannya dari tlatah kepenyairan Tanah Air, dan Emha yang penyair seolah samar-samar. Padahal jalan inilah yang dirintisnya sepenuh jiwa (ingatlah waktu pertama puisinya dimuat Pelopor Yogya, ia berlarian nyaris seharian keliling Yogya mengabarkan bahwa puisinya dimuat).

Namun, tidak banyak orang tahu dan mengerti, sebagian bingung dan menganggapnya cah gendheng. Lebih dari pengalaman romantik, peristiwa itu tinggal di relung sanubarinya demi menyadari memang itulah puisi, begitulah kepenyairan. Toh, dalam ketidakmengertian orang banyak, ia masih punya satu harapan paling personal yang tak bisa disurukkan: ibu.

Ia segera berkirim surat kepada ibunya di Jombang sana, menceritakan dengan sangat bahagia bahwa ia kini telah memilih jadi penyair, lebih dari sekedar menulis puisi. Dan alhamdulillah, sebagaimana diduga, ibunya mengerti. Melalui sang kakak, ibunya berpesan tentang si adik yang telah ketemu jalan, dan biarkan ia memilih, katanya. Saya bersyukur pernah bertemu dengan perempuan mulia itu. Waktu awal di Yogya, saya datang ke pengajian Padhang Bulan bersama rombongan, mencarter sebuah bis kota. Pak Jabrohim, kepala rombongan, membawa kami masuk ke rumah kelahiran Emha, di mana sang ibu berwajah sejuk tafakur menunggu.

Jika di awal jalan saja Emha telah menyadari bagaimana posisi puisi dalam masyarakat, tentu bukan hal aneh seiring waktu ia makin mengerti seluk-beluk hubungan itu sampai ke bagian terdalam, bahkan yang ekstrim sekali pun. Dalam sebuah eseinya yang paling impresif, yang sebenarnya adalah surat terbuka untuk seorang sahabatnya yang sama menggelandang di Malioboro, ia menulis:

Saudaraku Rahini Ridwan yang kini hidup di hutan pelosok Pulau Belitung, yang mengawini kapak dan kayu-kayu serta gadis mendadakmu, yang terhadap semua gerak kehidupan dunia dewasa ini kau berusaha menutup telingamu.

………….

Biasanya engkau selalu bertanya apa sih puisi dan kenapa musti dihadir-hadirkan. Selalu juga engkau ingatkan kata-kata salah seorang penyair terkemuka kita bahwa tanpa puisi Indonesia tetap berlangsung hidup dan tetap bergerak.

………..

Itu benar sekali karena puisi bukan dewa, bukan zat agung…..Puisi bukan apa-apa. Ia hanya bikinan manusia. Sedang manusia pun bukan apa-apa, kecuali ia bekerja melakukan sesuatu agar ia lebih dari sekedar bukan apa-apa.

…………..

Jadi, katamu, untuk apa engkau menulis puisi? Untuk apa pula susah-payah menghadirkannya ke sana kemari?

……………

Saudaraku, jawabku, tidak ada sesuatu yang cukup besar yang selama ini mampu kulakukan. Hanya ada tiga hal yang bersahaja: Aku mengerjakan keyakinanku tentang kewajiban manusia untuk selalu memperbaiki seluruh segi dirinya, aku menyatakan simpati dan cinta kasihku kepada mereka yang dimiskinkan jiwa raganya, aku membuktikan tanggungjawabku terhadaop mimpi-mimpiku sendiri tentang kehidupan yang lebih hidup. (Terus Mencoba Budaya Tanding, “Menghadirkan Puisi di Mana-mana pun…Sampai Sastra yang Membebaskan”, 1995: 101-103)

Bertolak dari kesadaran “puisi yang bertepuk sebelah tangan” dengan banyak elemen kemasyarakatan, Emha tak berhasrat surut dari gelanggang, justru makin kukuh dengan pilihan. Sebab, tulisnya di bagian lain surat-esei itu, “Puisi, dalam hal ini, merupakan salah satu pintu masuk, atau di saat lain menjadi ujung tombak, dan dalam kematangan tertentu sebuah puisi menjadi dirinya sendiri.”

Ia pun mengingatkan sahabatnya itu—saya kira ini bisa jadi representasi para sahabat yang lain, bahkan mungkin orang banyak—bahwa: “Kau jangan lupa, Saudaraku, ada pintu masuk dan ujung tombak yang lain yang bermacam-macam di dalam komunikasi antar manusia. Namun, puisi memang adalah sebuah makhluk yang khas. Puisilah yang mendorongku kembali untuk mengakar di desaku: melakukan kegiatan-kegiatan kecil di bidang ekonomi, sosial dan keagamaan. Sebab hanya kesenian omong kosong bila manusia pelakunya tidak punya pijakan konkrit di tengah masyarakat di mana ia mewujudkan komitmen sosialnya dengan cara yang tak hanya terbatas pada berkesenian.”

Puisi yang “Membalas Guna”

Melalui perenungan panjang lebar di atas, saya bayangkan, dengan bismillah sambil sedikit memejamkan mata, Emha kukuh menempuh jalan sunyi itu. Tak peduli apa pun kondisi jalan yang dilalui. Bak kata Chairil Anwar,”Waktu jalan, aku tak tahu apa nasib waktu.”

Nasib kemudian membawanya ke ruang-ruang tak terduga dan penuh kemungkinan. Melalui keterampilan menulis puisi, ia menjadi lebih fasih dan terlatih menulis hal-hal lain di luar puisi, mulai esei, artikel, cerita pendek, novel, lirik lagu, naskah drama hingga skenario film. Melalui disiplin puisi, ia bisa menghadapi dan menyelesaikan karya-karya berbagai jenis itu dengan tidak merasa jenuh, tak gampang menyerah, bergairah, dan di atas semuanya, independen. Melalui aura kepenyairan, sosoknya muncul di forum-forum sastra, intelektual dan akademik, bahkan kemudian di panggung-panggung dakwah publik.

Cak Nun di pemakaman Iman Budhi Santoso | Foto: Raudal

Puisilah yang membentuk karakter dan “nada dasar” Emha, dan karena itu, jika kita cermati, di wilayah mana pun ia berada, maka aura, atau sekadar nuansa, pasti berwarna puisi. Di massmedia tulisan-tulisannya mengalir renyah, tapi tak kehilangan esensi, sehingga tak heran sejak dini ia telah dikenal sebagai kolomnis majalah Tempo, dan rutin hadir di rubrik opini Kompas. Dalam jaringan dan pergaulan intelektual, ia menjadi trandsetter untuk tidak tegang sok ilmiah namun meretas gaya budaya yang melihat segala kemungkinan tak hanya teoritis. Ketika kehidupan sosial-politik-ekonomi tegang dan njelimet, ia hadir dengan persfektif kebudayaan yang lebih luwes dan terbuka.

Di forum dan panggung kesenian, ia ditunggu karena selalu mampu membangun “intro” yang inspiratif di luar menu acara atau tema utama. Ia selalu dengan cerdas dan gayeng membangun semacam prolog dan epilog, melalui dialog-dialog interaktif, dan itu membuat panggungnya tak terkunci rapat seperti telur di dalam peti; ia mengambil telur-telur itu, mengocok dan mengolahnya menjadi semacam penganan rohani yang nikmat.

Panggung-panggung dakwahnya jelas bernilai kultural. Tak banyak bertabur ayat-ayat kutipan kitab suci, dan lebih banyak mengambil amsal ayat-ayat kauniah. Dan menghibur, tentu saja. Namun tidak loss-konteks; ia selalu mampu mengendalikan hasrat massa dan mungkin hasratnya sendiri, sehingga jika itu lagu, selalu ada refrein yang menjadi titik pengulangan dan penekanan, dan seperti menulis puisi, dalam ketidaksadaran selalu ada kesadaran, dan sebaliknya, timpa-bertimpa, berulang-ulang…

Puisi, sungguh membalas-guna.

Rindu-Dendam Puisi

Puisi-puisi Emha Ainun Nadjib pada awalnya boleh jadi berangkat dari semacam rindu-dendam pada nasibnya sendiri yang harus bertempur melawan keadaan. Ia memilih keluar dari Gontor (sebagian mengatakan dikeluarkan), konon dengan satu peristiwa menyakitkan: dituduh nyolong sandal. Atas kebenaran ia membela diri sekalipun harus keluar. Ia ke Yogya dalam kondisi batin lebam, masuk kampus, dan tak menemukan apa yang ia cari. Ia ke luar lagi dan merenteng hidup di sepanjang jalan Malioboro.

Secara kolektif, PSK memang menerima siapa saja, tapi secara personal seorang penyair harus bertanggung jawab pada kelangsungan hidupnya masing-masing. Yogya memang “ibukota kata-kata”, tapi tak ada jaminan sosial bagi seorang pemeras kata-kata untuk tetap bisa menjaga aliran keringatnya, bahkan sampai kini pun. Kota budaya ini lebih banyak dialami dan dirasakan oleh para seniman, di luar itu adalah mitos-mitos yang hanya enak didengar dan dipandang orang lewat. Maka jungkir-baliklah ia membangun diri.

Suatu hari saya dengar langsung ia bercerita kehabisan beras dan lauk, lalu berjalan kaki dari Wirobrajan ke Umbulharjo, ke tempat seorang kawan di mana ia akan ngutang. Pas sesampai di sana, tuan rumah sedang makan bersama keluarga, dan ia langsung dipersilahkan ikut gabung. Ndilalah, dalam keadaan lapar, mulutnya ternyata mengeluarkan kata menolak; ndak usah, sudah kenyang! Entah setan apa yang lewat, gerutunya. Bahkan begitu pun ketika si kawan mengajaknya berbincang, tak satu kata pun niatnya untuk ngutang tersampaikan.

“Kemiskinan itu kadang membuat kita tunduk, tapi tak jarang membuat kita sombong,” katanya.

Sungguh pun begitu sulit mengidentifikasi puisi Emha antara yang personal dan sosial, termasuk ketuhanan. Sajaknya “Kudekap Kusayang-sayang” menunjukkan bauran itu:

Kepadamu kekasih kupersembahkan segala api keperihan

di dadaku ini demi cintaku kepada sesama manusia.

Kupersembahkan kepadamu sirnanya kepentingan diri

Dalam hidup demi mempertahankan kemesraan rahasia

Yang teramat menyakitkan ini, denganmu.

Terima kasih engkau telah pilihkan bagiku

Rumah persemayaman dalam jiwa remuk redam hamba-hambamu.

Kudekap mereka, kupanggul, kusayang-sayang,

dan ketika mereka tancapkan pisau ke dadaku, mengucur darah

dari mereka sendiri, sehingga bersegera aku mengusapnya,

kusumpal, kubalut dengan sobekan-sobekan bajuku.

Kemudian kudekap ia, kupanggul, kusayang-sayang, kupeluk,

Kogendong-gendong, sampai kemudian mereka tancapkan lagi

Pisau ke punggungku, sehingga mengucur lagi darah batinnya,

Sehingga aku bersegera mengusapnya, kusumpal,

Kubalut dengan sobekan-sobekan bajuku, kudekap,

Kusayang-sayang.

1994

Meski dalam suatu kesempatan Emha menulis, “Tidak Ada Sastra Sufi di Indonesia”, namun tak dapat dipungkiri bahwa puisi-puisinya sendiri kental nuansa sufistik, atau katakanlah dialog dengan Tuhan, atau istilah apa sajalah. Apa yang melatari pendapatnya itu sebenarnya anggapan ‘klasik’ secara tasawuf, seolah stratifikasi kualitatif perjalanan hidup manusia menentukan mutu “pertemuannya” dengan Tuhan. Padahal, dalam pandangannya, salah satu lajur tarekat yang bisa berhubungan batin dengan Tuhan adalah melalui kesusasteraan, di mana ketenangan batin personal dapat dirangkul tapi sekaligus berkontribusi secara sosial (Terus Mencoba Budaya Tanding, 1995: 57).

Karena pemahaman sufistik dipahami dalam tataran “klasik”, bahkan kerap dipertentangkan dengan yang “sosial”, maka ia menyatakan tidak ada sastra sufi di Indonesia dalam pengertian “klasik”.

Memang, jika ditelisik, puisi seperti “Kudekap, Kusayang-sayang”, misalnya, dalam pencarian ketuhanan ia masih memanggul persoalan sosial, sehingga “cintaku kepada sesama manusia” seolah mengalahkan “percintaannya dengan kekasih”. Setidaknya, persoalan mereka atau apa yang didekap, dipanggul, disayang-sayangnya, lebih dominan daripada upayanya sendiri memeluk kekasih transendaentalnya, bahkan sekalipun apa yang ia sayang-sayang itu menikamnya berulang-ulang. Atau justru, memang begitulah wujud konkrit dan sejatinya percintaan seorang pecinta dengan Kekasihnya, melalui hamba-hambanya? Sangat mungkin. Bukankah Emha juga pernah bilang bahwa sastra transendental itu adalah sastra yang dilakoni?

Jika begitu, maka sastra sufi itu ada di Indonesia, salah satunya dapat ditelusuri dari sajak-sajakmu, Cak, hanya saja prosedurnya mungkin berbeda dengan sajak-sajak profetik di luar sana, atau yang lumrah dipahami di sini.

Untuk menguji bahwa sajak trandsendental + sosial sungguh tak berjarak, kita dapat melihat tawaran estetika sajaknya. Kenikmatan membaca sajak “Kudekap Kusayang-sayang” yang diasumsikan sebagai bernilai sosial-spritual tetap ditemui dalam sajak “Tidur Hanya Bisa Padamu” (dalam buku Cahaya Maha Cahaya, 1991) yang mungkin lebih bersifat spritualitas personal:

Tidur hanya bisa padaMu

Ketika larut badan tak mengada

Sudah khatam segala tangis rindu

Tinggal jiwa kusut dan sebuah lagu

Jiwa terajah luka

Bersujud sepanjang masa

Di peradaban yang sakit jiwa

Hanya bisa kupeluk guling rahasia

Tidur hanya bisa padaMu

Ya, Kekasih, tidur hanya bisa padaMu

Kalau tak kau eluskan tangan

Bangunku tetap jua ke dunia

Sejak semula telah kuikrarkan

Cuma engkau sajalah yang kudambakan

Dengan sangat kumohon tidur abadi

Agar kumasuki bangun yang sejati.

1986

Akan tetapi, ketika muatan “sosial” itu semakin merajalela, maka efeknya bagaimanapun adalah hilangnya estetika personal yang otentik. Apalagi kalau yang “sosial” itu disetir oleh persoalan politik, termasuk kepentingan dakwah publik. Puisi-puisi dalam Sesobek Buku Harian Indonesia (1993) termasuk jenis yang sudah dirampas oleh dominasi politik yang menenggelamkan spritualitas dan personalitas penyair, sehingga terasa garing jika bukan verbal.

Lihat misalnya kutipan “Puisi Sesobek Kertas 1” ini:

Seorang novelis di eropa

Membiayai sebuah kelompok politik

Di sebuah negeri Afrika

Untuk mengadakan kudeta.

Novelis itu mencatat dengan seksama

Segala proses pergantian kekuasaan itu

Dan menuliskannya sebagai novel besar

Yang hasil pemasarannya

Lebih dari jumlah biaya kudeta.

………..

Tak ketinggalan “Puisi Sesobek Kertas 2” berikut:

Di sebuah rumah judi, gambar Imam Khomaini

Menempel di sekeliling tembok.

Dagunya terdampar

Di celah dua buah dada yang telanjang.

…………..

Siapakah sumber berita itu?

Siapakah penguasa alat kabar berita.

Siapakah raksasa yang menggenggam dunia?

Dan di sini kita sibuk rebutan kursi

Buat pantatnya sendiri.

………..

Begitu pula sebagian besar puisi dalam Syair Lautan Jilbab (1989) yang sarat upaya memperjuangkan muslimah berjilbab di tengah negara yang cenderung sekuler. Akhir 80-an, isu jilbab memang sempat mengemuka yang memunculkan diskriminasi dan sinisme kepada jilbab. Cak Nun yang tak bisa diam melihat ada yang tak becus—sebagaimana ia pun mundur dari ICMI ketika organisasi intelektual muslim itu tak bicara tentang Kedungombo—maka ia tulis “syair” tentang “kekuatan surealisme” jilbab yang akan dapat “menenggelamkanmu”, suatu ungkapan yang setara dengan “menyerahlah pada kedalaman air mata kami” Sutardji Calzoum Bachri dalam “Tanah Air Mata”.

Sayangnya eksplorasi estetik puisi-puisi Syair Lautan Jilbab tak cukup mampu mengimbangi misi sosialnya yang kencang. Seperti puisi “Satu-Satunya Negeri” berikut:

………….

“Bukankah kami adalah warga dari satu-satunya negara di dunia

Yang tak memberi ruang kepada setiap penduduk yang tak mengakui

Tuhan dan tak beragama?”

“Itu penjelasan yang lebih jelas lagi.”

“Terangkanlah kepada kami soal kemunafikan,

Ya, mursyid!”

“Kenalilahn pemimpin dan kepemimpinan negerimu

Hayatilah cara hidup lingkungan bangsamu.”

Apakah karena “syair” ini memang sengaja dijadikan ujung tombak di tengah gelanggang? Boleh jadi. Bahkan, syair itu ditindaklanjuti dengan mementaskannya di sejumlah kota—sebuah gerakan cukup masif untuk memperjuangkan “minoritas”. Meski dewasa ini, “lautan jilbab” seperti berbalik hendak menenggelamkan muslimah tidak berjilbab, dan melupakan historis bahwa yang memperjuangkan mereka dulu untuk berjilbab banyak dari kalangan “muslimah berselendang”.

Dan Cak Nun, mungkin hanya ngungun, karena bukankah ia juga sudah menyatakan, Kudekap mereka, kupanggul, kusayang-sayang, /dan ketika mereka tancapkan pisau ke dadaku, mengucur darah /dari mereka sendiri, sehingga bersegera aku mengusapnya,/kusumpal, kubalut dengan sobekan-sobekan bajuku.

Peta dan Konteks Puisi

Jika kita ingin mengidentifikasi tema utama puisi-puisi Emha, katakanlah membuat semacam periodesasi, maka kita akan kebingungan sendiri. Misalnya saya menawarkan melihat puisi-puisi “rindu dendam” personalnya pada kerasnya hidup, yang pastilah akan terlihat jelas pada puisi-puisi awalnya saat “menggelandang”, tahun 70-80an dan sekitarnya.

Tapi justru saat itu lebih banyak sajak-sajak ketuhanan bercampur sajak-sajak personal, sebagaimana terlihat dari judul-judul kumpulannya, Tuhan, Aku Berguru KepadaMu (1980), 99 Untuk Tuhanku (1982), Seribu Masjid Satu Jumlahnya (1990), berbaur dengan Sajak-Sajak Sepanjang Jalan, Sajak-Sajak Cinta (1978) atau Nyanyian Gelandangan (1992). Jika kita sebut tema politik seperti Sesobek Buku Harian Indonesia dan Abracadabra Kita Ngumpet (1994), maka itu berbaur dengan Syair-Syair Asmaul Husna (1994) atau yang terbaru, Rahman Rahim Cinta (2020).

Gambar Cak Nun di bak truk | Foto: Nur Wahida Idris

Mulanya saya menganggap Emha mengalami semacam transisi tematik, dari yang personal ke transendental lalu ke sosial, ternyata tidak. Jika pun iya, maka itu berlangsung acak jika bukan zigzag. Artinya, dalam setiap periode, ia meladeni setiap bentuk ekspresi dan tematik. Akibatnya itu menjadi campur-aduk, sulit dipetakan, sehingga para “pembuat peta”, terutama dari kalangan akademik sudah angkat tangan sebelum bekerja, atau cukup membuat satu kesimpulan dari premis praktis. Ini juga menyebabkan Emha kian kabur dalam peta kepenyairan Tanah Air, meski dari segi jumlah buku (tanpa menisbikan mutu) mungkin hanya bisa dikalahkan Joko Pinurbo atau Isbedy Stiawan dalam masa sekarang.

Tahun 2004, saya pernah punya kesempatan cukup lama bersama Cak Nun di Balikpapan. Dalam perjalanan ia bercerita bahwa ia sedang menulis puisi “serius”. Lho, apa puisi Cak Nun selama ini tak serius? Tanya saya.

“Serius juga, katanya, tapi lebih menonjolkan aspek pelayanan publik secara praktis. Kali ini aku nulis untuk melayani diri sendiri, lebih estetis,” katanya sungguh-sungguh.

“Jika suatu ketika puisi-puisi itu jadi, aku akan terbitkan secara khusus,” katanya lagi.

Tapi bertahun-tahun kemudian saya tidak pernah mendengar puisi-puisi khusus itu terbit. Yang muncul tetap saja buku-buku kumpulan esei.

Pernah dalam sebuah acara di Jepara, kalau saya tidak salah, saat Cak Nun diminta tampil membacakan puisinya oleh seniman setempat, ia seperti kelimpungan dan salah tingkah. Ia mengaku tak membawa buku puisi dan tak hapal puisi-puisinya sendiri, Penolakan itu mungkin saja cara Emha berkelit karena merasa itu bukan forum puisi, tapi di sisi lain bisa juga karena ia benar-benar sedang tak mood; harus diakui, puisi membutuhkan mood khusus, jika dibandingkan misalnya dengan berorarsi atau berceramah.

Cak Nun jelas orang yang pandai berhitung dengan massa, termasuk memberi konteks pada panggungnya. Sebuah panggung yang memang dipersembahkan kepada massa jika kurang mendapat kunjungan massa, maka ia merasa itu kurang afdol. Karenanya, ia selalu akan bertanya bagaimana massa tiap kali ia diundang tampil bersama Kyai Kanjeng.

Dalam Festival Musik Puisi tahun 2000-an, Kyai Kanjeng diundang tampil pada malam penutup di depan rumah dinas Walikota Yogyakarta. Saya yang ikut sebagai panitia, dibisiki Mas Japhens Wisnumurti, Ketua Panitia, bahwa Cak Nun barusan menanyakan jumlah massa. Mas Japhens jawab, akeh, Cak!

Tapi ketika selesai tampil, Cak Nun kecewa karena baginya massa di luar ekspektasi.

“Bagi kami, ini sudah sangat banyak, Cak,” timpal saya,”Dari beberapa hari pagelaran, ini puncak keramaian.”

“Iya, tapi masih kurang. Tapi wes ora opo-opo, karena berhubungan karo puisi…”

Anehnya, ketika beberapa waktu kemudian saya dan Cak Nun sama-sama tampil dalam International Poetry Festival 2006 di Palembang, Cak Nun tampak sangat bergairah membacakan puisi-puisinya. Padahal, tahulah penonton baca puisi, dapat dihitung jari. Bahkan ketika acara baca puisi dilangsungkan di atas kapal sambil menyusuri Sungai Musi yang penonton sejatinya adalah para penumpang kapal—meski diniatkan juga untuk ditonton publik dari tepian sungai—ia tetap bersemangat. Tak ada protes.

Sadarlah saya bahwa Cak Nun meletakkan segala sesuatu pada konteks. Musik, atau acara-acara berbau panggung jelas berhubungan dengan massa, dan karena itu ia punya target yang maksimal. Namun puisi, tak bisa dipaksakan karena membutuhkan ruang intim dan mungkin personal. Bukan tidak mungkin bagi puisi untuk mendapat massa yang banyak, tapi harus diformat dalam panggung pertunjukan, sebagaimana dilakukan Rendra, dan Emha sendiri melakukannya di Ambarkumo Hotel tahun 90-an meski dengan resiko ia diteriaki,”Tiket Emha mahal, Emha elit!” Ia tak ambil pusing sebab itu dunia entertaiment yang bertanggung jawab pada produser.

Epilog

Demikianlah secuplik perjalanan Emha Ainun Nadjib di jalan sunyi puisi, dari semenjak kawan-kawannya di Yogya memanggilnya Markenun dan Cak Nun sampai kini para jemaahnya memanggil Mbah Nun, jalan puisi di dalam dirinya tetap bernama kesunyian. Saya kira, sakitnya Cak Nun beberapa hari lalu, merupakan isyarat bahwa sudah saatnya ia diberi ruang lebih untuk kembali ke jalan puisi yang ia cintai, siapa tahu menyelesaikan puisi-puisi khusus yang ia sebut dulu di Balikpapan.

Biarkanlah sesekali saja ia mengurus jemaah dan tingkah-polah bangsa ini, saatnya ia diberi waktu menyentuh kata demi kata kembali. Terlebih setelah Bung Umbu Landu Paranggi tiada, ruang kesunyian itu terasa gerowang, ia bisa mengisinya supaya imbang.

Karangan bunga duka Cak Nun dan keluarga untuk Umbu | Foto; Raudal

Sementara di dunia panggung yang sejak lama ia rintis, kini sudah lumayan banyak pemain, sekalipun ia mungkin tak tergantikan. Dan jalan sunyi itu terus melambai, “sabar, setia selalu,” tulis Amir Hamzah dalam “Padamu Jua”.

Lagi pula toh Sabrang sudah besar sekarang, tak perlu lagi digadang-gadang karena, dalam bentuknya yang lain, anak itu juga sudah harus menempuh jalan sunyinya sendiri… [T]

- BACA artikel TATLITERAT yang lain dari penulis RAUDAL TANJUNG BANUA

![Mengenang Joko Pinurbo [2-Tamat]: Sore Hari Bersama Sang Penyair](https://tatkala.co/wp-content/uploads/2025/05/wicaksono-adi.-foto-jokpin2-1-360x180.jpg)

![Mengenang Joko Pinurbo [1]: Menemukan Sajak di Sebuah Rumah, di Ujung Sebuah Gang](https://tatkala.co/wp-content/uploads/2025/05/wicaksono-adi.-foto-jokpin-360x180.jpeg)