DALAM BERAPA kali kesempatan saat berkunjung ke Malang, saya singgah di sebuah rumah tua cukup besar bergaya indisch di Jalan Diponegoro 3 A. Itulah rumah Mbak Ratna Indraswari Ibrahim, cerpenis produktif dan seorang aktivis.

Rumah itu menjadi ruang pertemuan bagi banyak kalangan. Di sini beralamat Forum Kajian Ilmiah Pelangi yang dibentuk Mbak Ratna bersama budayawan dan aktivis Malang. Ruang depan rumah dijadikan toko buku alternatif, Tobuki. Pengelolanya antara lain Ragil Supriyanto Samid, mahasiswa asal Kupang. Selain Ragil, ada beberapa orang lainnya yang berperan sebagai asisten Mbak Ratna, baik membantu mengurus rumah dan keperluan sehari-hari, maupun yang membantunya dalam proses menulis.

Bagian terakhir ini cukup unik. Sang asisten akan mengetikkan cerita yang dituturkan Mbak Ratna dari atas kursi rodanya. Lewat cerita yang didiktekan itulah lahir ratusan cerpen, novelet, novel dan tulisan-tulisan lain yang mewarnai dunia literasi tanah air.

Mbak Ratna adalah sastrawan penyandang difabilitas. Menurut ceritanya, ia lahir dan tumbuh normal sampai usia menjelang sepuluh tahun. Bahkan ketika bayi, dia pernah menjadi juara bayi sehat dalam sebuah lomba. Memasuki usia sepuluh tahun, penyakit radang tulang (rachitis) datang menyerangnya. Tangan dan kakinya lumpuh permanen dan tak bisa lagi difungsikan.

Sejak itu ia harus duduk di kursi roda, apa yang menyebabkannya pernah mengalami fase “kemarahan masa remaja”—sebagaimana diutarakannya dalam sebuah wawancara. Apalagi dalam usia 18 tahun, Papinya meninggal dunia.

Akan tetapi itu semua tak menghalanginya hidup sebagaimana saudara-saudaranya yang tumbuh normal. Ia membangun kepercayaan diri dengan melanjutkan kuliah di Fakultas Ilmu Administrasi Brawijaya meski tidak sampai tamat. Ia pun mengembangkan bakatnya menulis, hingga meneguhkan diri berkarir di dunia kepenulisan. Ibunya yang dipanggilnya “Mami” mendukung tekadnya. Ini memupus fase terberat dalam hidupnya.

Teknis Mengarang

Jadi, jika anda membaca cerpen Ratna Indraswari Ibrahim yang gampang dijumpai di majalah dan surat kabar sepanjang lebih tiga dekade (1980-2000-an), itu semua lahir melalui proses kerja melebihi penulis-penulis lain yang tak terhalang gerak tubuh. Sebagaimana disinggung di atas, Mbak Ratna mendiktekan ceritanya kepada asisten yang mengetiknya.

Bagaimana detail proses penulisan itu? Apakah saat didiktekan ia bercerita mengalir begitu saja dan diikuti kecepatan mengetik oleh sang asisten? Atau dituturkan pelan-pelan, kalimat perkalimat dan penuh penekanan?

Sejauh ini saya hanya dapat membayangkannya. Kalau ada yang perlu disesalkan dari proses kreatif “unik” dan “langka” tersebut adalah tidak adanya dokumentasi videonya yang pastilah sangat filmis jika bukan “dramatik”. Tak kalah disayangkan, buku proses kreatif sejumlah pengarang Indonesia susunan Pamusuk Eneste dalam empat jilid, Mengapa dan Bagaimana Saya Mengarang, tidak menyertakan proses kepengarangan Mbak Ratna yang tiada duanya itu.

Dalam sebuah tulisannya, “Sekelumit Kisah dari Penulis” yang dimuat sebagai epilog Namanya, Massa, saya berharap Mbak Ratna akan menceritakan bagaimana teknisnya menulis. Alih-alih ia bercerita tentang sumber inspirasi cerpen-cerpennya. Mbak Ratna hanya sempat menceritakan kepada saya bahwa setelah sebuah cerita selesai diketik, ia minta sang asisten membacakan ulang. Saat itulah koreksi dilangsungkan.

Kalau dibaca dengan cermat, jejak “pendiktean” dapat dirasakan, dan itu, disadari atau tidak, menjadi sesuatu yang khas. Plot cerpennya banyak dibangun melalui percakapan tokoh-tokohnya, dan kerap ditandai dengan ancar-ancar “ia bilang begini” dengan sejumlah variasinya, misalnya dalam dua cerpen berikut:

Ibunya melihat gadis sembilan tahun ini dengan bingung. Waktu dia seusia Aminah, dia amat percaya cerita itu. Lantas dia harus berkata begini,”Aminah, soal burung bangau itu sebetulnya cerita orang yang sudah dewasa.”

Aminah menahan senyum. Lalu kata bapak,”Tapi untung adiknya laki-laki. Kalau adiknya lahir perempuan? Wah, sulit sekali menjaga anak perempuan sekarang ini, bukan?” (“Burung Bangau”)

Dan ketika aku tanyakan bagaimana suaminya itu, dia bilang,”Sekarang dia yang mengurus sawah bapak. Kan bapak sudah tua.” (“Salma yang Terkasih”)

Seakan tak mau “berbelit-belit” menjelaskan hal-ihwal tokohnya, ia kerap memakai tanda kurung untuk menjelaskan status sang tokoh, Misalnya dalam “Salma yang Terkasih”: Pada saat itu, baik aku maupun Salma (perempuan cantik di sekolah kami, anak pemilik sawah yang luas di kaki bukit itu), adalah pelajar SMP di pinggiran kota Malang.

Dalam rentang kepengarangannya yang panjang, tentu saja ia mengalami pergantian asisten, mulai era mesin ketik sampai era komputer dan laptop. Bayangkan ia berkarya sejak remaja sekitar tahun 1980, hingga meninggal tahun 2011. Namun pergantian tersebut alamiah sebab di antara asisten itu bukanlah “petugas khusus” (misalnya, disediakan negara), tapi merupakan sukarelawan yang “merapat” ke komunitasnya.

Tahun 2002, saya pernah bertemu asisten menulisnya, Rini Widyawati. Rini berkiprah paling lama, lebih enam tahun. Mengharukan, Rini merupakan anak putus sekolah, tidak tamat SMP, namun menurut Mbak Ratna memiliki daya intelektual dan intuisi yang bagus.

Mbak Ratna lalu memperkenalkan seorang perempuan lagi kepada saya, sayang saya sudah lupa namanya. “Ini mahasiswi, dan alhamdulillah kini ikut membantu sebab Rini juga sedang ada rencana lain,” kata Mbak Ratna dari atas kursi rodanya.

Mahasiswi itu mengangguk, sambil bilang sangat senang diberi kepercayaan oleh Mbak Ratna untuk “magang”. Ia makin menikmati pekerjaannya karena ia sendiri tertarik dengan dunia karang-mengarang.

Tak sia-sia komunitas yang dibangun Mbak Ratna. Selain menjadi oase budaya di Malang Raya, kehadiran anggota komunitas juga berkah baginya. Suasana kumpul-kumpul itu menjadi jalan interaksinya dengan sesama dan menimbulkan gairahnya untuk menulis. Dari percakapan-percakapan bersama itulah ia punya banyak bahan cerita buat “didiktekan”.

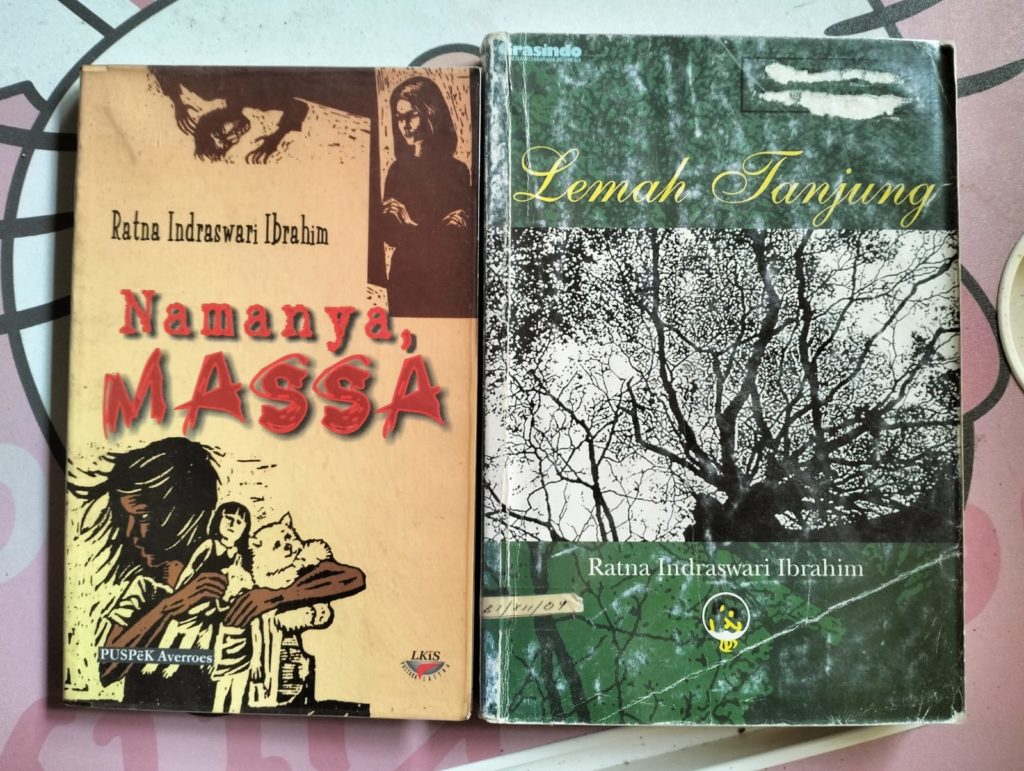

Mbak Ratna sempat memberi saya buku kumpulan cerpennya yang baru terbit, Namanya, Massa (LKiS, 2001). Di luar dugaan saya, ia bisa menandatangani halaman pertama buku tersebut.

Kiprah Lintas Bidang

Ratna Indraswari Ibrahim lahir di Malang, 24 April 1949. Keterbatasan fisik tidak menghalanginya berkiprah, bahkan tak hanya di bidang sastra. Ia pernah menjadi Ketua Yayasan Bhakti Nurani (1977-2000), sebuah organisasi difabel di Malang; Direktur I Entropic (1998), Litbang Yayasan Kebudayaan Pajoeng Malang (1998) dan pendiri Forum Kajian Ilmiah Pelangi (2001).

Terkait aktivitasnya itu, Ratna Indraswari diundang mewakili Indonesia menghadiri seminar Disable People International di Sydney (1993), mengikuti International Womens Congress di Beijing (1995), Leadership Trainning MIUSA di Eugene Oregon, USA (1997) dan World Women Confrence di Washington (1997). Tahun 1994 ia mendapat prediket “Wanita Berprestasi” dari Pemerintah RI.

Di bidang sastra ia tercatat pernah meraih juara I Cipta Puisi Bali Post (1980) dan juara III Sayembara Cerpen dan Cerbung majalah Femina (1997-1997). Cerpennya masuk dalam antologi Cerpen Pilihan Kompas (1993-1996; 2000-2001), antologi Cerpen Pilihan Surabaya Post (1993), antologi Cerpen Yayasan Lontar (1996) dan antologi Cerpen Perempuan ASEAN (1996).

Meski sangat produktif menulis cerpen, tapi tidak banyak buku cerpennya yang diterbitkan. Tercatat hanya empat kumpulan yang pernah terbit: Menjelang Pagi (1995), Lakon di Kota Kecil (2001), Namanya, Massa (2002) dan Aminah di Suatu Hari (2002). Dua novel yang pernah ia tulis, hanya satu yang sempat terbit, Lemah Tanjung (2003). Sedangkan novel berikutnya terbengkalai saat ia menghembuskan nafas terakhir di rumah sakit Syaiful Anwar, pada 28 Maret 2011.

Banyak yang tidak tahu bahwa Ratna Indrswari Ibrahim merupakan pengarang berdarah Minangkabau. Ayahnya Saleh Ibrahim, seorang perantau Minang, tokoh pergerakan, dan pernah aktif menulis. Dalam istilah Mbak Ratna sendiri ayahnya adalah “perantau nasionalis”. Ibunya bernama Siti Bidahsari Arifin, berdarah Minang campuran. Ratna anak keenam dari sebelas bersaudara (enam perempuan, lima laki-laki).

Menurut Mbak Ratna, saking nasionalisnya sang ayah, ia bahkan tak mau mengajari anak-anaknya berbahasa Minang, hal yang sempat disesalkannya. Untunglah ada neneknya yang senang mengajaknya bercerita dengan menyelipkan kosa kata Minang. Kenangan didongengi sang nenek membekas dalam memorinya, dan ia mengakui itu jadi pendorong awal baginya untuk menulis cerita. Tak heran, cerita-cerita awalnya banyak berangkat dari koleksi dongeng, cerita rakyat dan wayang.

Akan tetapi aliran darah tak bisa diputus begitu saja. Dalam banyak kesempatan Mbak Ratna mengaku sering membayangkan tanah asal ayah-ibunya. Pada suatu waktu ia tak tahan lagi dan memutuskan ingin mencari silsilahnya ke Sumatera. Ia membiayai misi tersebut dengan honor menulis. Kebetulan ia baru menyelesaikan novel Lemah Tanjung yang didedikasikan untuk masyarakat Malang yang tanahnya tergusur. Sebelum diterbitkan sebagai buku, novel tersebut dimuat di Jawa Pos sebagai cerita bersambung.

Ia kemudian pergi ke Sumatera Barat menapak silsilah, tapi sia-sia. Ia tak menemukan jejak orang tuanya lagi di sana.

“Juru Bicara” Juminten

Prosa Ratna Indraswari Ibrahim umumnya bertokoh perempuan. Salah satu cerpennya yang tinggal kekal di ingatan saya adalah “Rambutnya Juminten”, terhimpun dalam buku Lakon di Kota Kecil. Saya membacanya pertama kali di Kompas Minggu, dengan ilustrasi karya Iphong Purnamasidhi yang khas; seorang perempuan dengan juluran rambut menyerupai sulur-sulur rimbun seolah membelit dirinya sendiri.

Pada hakikatnya cerpen ini memang bercerita tentang perempuan bernama Juminten yang begitu patuh kepada suaminya. Kepatuhan itu ternyata membelenggu dirinya sendiri. Salah satu ironinya adalah dalam soal mahkota kecantikan: rambut.

Sang suami, Panuntun, mewanti-wanti Juminten untuk tidak memotong rambutnya karena ia menyukai perempuan berambut panjang. Panuntun membayangkan perempuan berambut panjang adalah Nawangwulan seperti cerita masa kecilnya dan menggumpal jadi hasrat yang harus diwujudkan oleh sang istri.

Untuk hasrat dan kesukaan itu, Juminten dibelikan obat penyubur rambut oleh Panuntun. Celakanya, obat rambut itu membuat Juminten pusing sebab baunya menusuk hidung dan tak enak. Apa boleh buat Juminten harus bertahan demi bakti pada suami.

Rambut panjang nan subur itu ternyata mengundang laki-laki sekampung ikut menikmatinya. Adalah Nardi, laki-laki yang sejak lama mencintai Juminten, sering memuji rambutnya dan menikmatinya saat melihat Juminten menari di Balai Desa atau sekedar hadir dalam pertemuan PKK.

Alhasil, sikap Nardi itu sampai ke telinga Panuntun yang segera dibakar api cemburu. Sejak itu ia melarang Juminten untuk aktif di luar rumah. Juminten tersiksa dan terombang-ambing. Sampai suatu hari sang suami yang tak tahan diburu cemburu, akhirnya memerintahkan Juminten memotong rambutnya sependek-pendeknya. Padahal saat itu Juminten sudah kadung sayang dengan rambut panjang-perjuangannya itu. Sekali lagi, apa boleh buat, sebagai istri dan perempuan Jawa yang nrimo, ia pun manut berlinang air mata.

Meski dari kejadian kecil sehari-hari, cerita ini melebihi soal rambut di kepala seorang istri dan permintaan suami yang seolah wajar. Padahal dalam tataran luas, ini bisa ditarik ke wacana patriarkhi dan feminisme, sebagaimana ditelisik Dwi Sulistyorini (Undip, 2005), Dewi Kusuma dan Tato Nuryanto (IAIN Syekh Nurjati, 2019).

Boleh dikatakan “Rambutnya Juminten” salah satu cerpen masterpiece Mbak Ratna. Bukan saja dianalisis banyak orang untuk kepentingan akademik, juga paling telak menggambarkan lokus estetis dan ideologis sang pengarang. Kehidupan sehari-hari menjadi model cerita yang bernilai dimensional.

Gaya dan pesan cerpen ini mengingatkan saya pada cerpen Henny Supolo Sitepu,”Sepatu Jasim” (Kompas, 25 Oktober 1992). Hanya dalam “Sepatu Jasim” yang menjadi “korban” adalah laki-laki, Jasim sendiri. Ia begitu keras kepala mencari istri ideal: “Aku pasang kaki saja…lalu akan dibukanya sepatuku cepat-cepat. Itu baru bini!” Akan tetapi ketika ia menikah, istrinya menyerahkan banyak pekerjaan domestik kepadanya, sehingga muncul olok-olok dari sahabatnya. “Jadi di mana kau tarok sepatumu itu jadinya?”

Dalam “Sekelumit Kisah dari Penulis” (2001: 163), Mbak Ratna menyatakan bahwa sumber kisahnya berasal dari realitas yang didengar dan dialaminya. Namun ceritanya memiliki dimensi lintas wacana, sebagaimana peran Mbak Ratna yang lintas bidang.

Tokoh-tokoh ceritanya umumnya perempuan biasa, protetipe Juminten. Patuh pada suami dan sistem, namun dalam banyak hal sebenarnya melakukan perlawanan. Jika pun ada tokohnya dari kalangan kelas menangah seperti mahasiswa atau dosen, bahkan ada bintang sinetron, tetap saja mereka dalam posisi orang kebanyakan: kalah, mengalah atau dikalahkan. Dalam situasi itu, boleh dikata Mbak Ratna adalah “juru bicara” atau “penyambung lidah” tokoh-tokoh yang senasib dengan Juminten, dalam berbagai ragam jalan hidupnya…

Salah Kamar dan Semangat Besar

Dalam suatu kesempatan, saya dan keluarga menginap di rumah Mbak Ratna. Ia meminta asistennya menyiapkan kamar untuk kami (rumah ini punya banyak kamar, dan sebagian dikostkan). Saat itulah terjadi suatu kejadian tak terduga. Ternyata sang asisten telah salah memberi kami kamar!

Kamar besar yang kami tempati itu tidak lain kamar adik bungsu Mbak Ratna bernama Nanik Mirna. Kalau kita membaca biografi lepas penyair Umbu Landu Paranggi, kita akan bersua penggalan cerita romantik ketika Emha Ainun Najib diminta Umbu menunggui bus ke Malang hanya demi membayangkan seorang gadis telah lewat. Dalam adegan cinta platonik itulah sosok Mbak Nanik muncul.

Saat itu ia mahasiswi ASRI Yogyakarta. Setelah tamat, ia berkarir sebagai wartawan Majalah Kartini, sampai ia dinikahi seorang bangsawan Bali yang kelak menjadi Bupati Gianyar (seorang kawan berseloroh, jangan-jangan karena itu Umbu pindah ke Bali!). Mbak Nanik meninggal tahun 2010 akibat terseret ombak pantai Sedayu, Takmung, Klungkung.

“Kalau Nanik dan keluarganya datang pasti menginap di kamar itu,” kata Mbak Ratna sambil senyum-senyum. Meski salah kamar, toh ia tak meminta asistennya untuk menyiapkan kamar lain supaya kami bisa pindah. Akhirnya kami tidur di kamar istimewa tersebut sambil memandang foto-foto Mbak Nanik yang memang cantik.

Kenangan saya lainnya dengan Mbak Ratna adalah ketika ia menjadi salah seorang pembicara di Kongres Cerpen II, Februari 2002 di Negara, Jembrana. Agenda nasional yang ditaja Komunitas Kertas Budaya pimpinan Nanoq da Kansas itu menghadirkan banyak pengarang baik sebagai pembicara, moderator atau peserta aktif seperti Ahmad Tohari, Afrizal Malna, Gde Aryantha Soethama, Saut Situmorang, Arif B. Prasetyo, Joni Ariadinata, S. Prasetyo Utomo, dan banyak yang lain.

Dalam silaturahmi budaya, panitia mengajak peserta berkunjung ke rumah panggung Nenek Syaodah di Kampung Selimut, tepi Sungai Ijogading. Nenek Syaodah seorang tokoh budaya Loloan yang jago pantun. Mbak Ratna ikut serta. Tapi kami bingung bagaimana caranya supaya Mbak Ratna bisa ikut naik. Ada rencana memindahkan acara ke halaman, tapi Mbak Ratna bilang ingin ikut menikmati rumah kayu yang mulai langka itu. Akhirnya ia digotong beramai-ramai bersama kursi rodanya naik ke atas rumah panggung.

Sesampai di atas, Nenek Syaodah dibuat tercengang. Saya masih ingat ekspresi dan ucapan sang nenek,”Masyaallah, punye nafsu kau ye…” Itu adalah ucapan takjub dan polos dari seorang tetua Melayu. Dalam rasa-bahasa Melayu Loloan, “punye nafsu” itu maksudnya punya semangat. Dan memang itulah yang tak pernah hilang dari pengarang kita ini.

Dari kunjungan itu, Mbak Ratna menulis sebuah cerpen berlatar rumah panggung Loloan, dimuat di Kompas. Saya lupa judulnya, dan belum sempat melacak dokumentasinya.

Kejadian seperti di rumah panggung itu kemudian terulang tahun 2009. Ketika itu Mbak Ratna menjadi pembicara dalam rangka launcing jurnal rumahlebah ruang puisi dan Jurnal Cerpen Edisi Pengarang Muda di Perpusda Malang. Perpusda Malang baru saja meraih prediket perpustakaan terbaik nasional sebagai perpustakaan yang punya banyak kegiatan. Meski acara kami dilaksanakan pada hari minggu, ternyata dalam waktu bersamaan masih ada acara pagelaran seni di lantai satu.

Mustahil diskusi di tengah acara pagelaran yang ramai dan ribut, maka terpaksalah acara kami dipindahkan ke lantai atas. Mbak Ratna harus diangkat bersama kursi rodanya, dan itu mengingatkan saya pada peristiwa di rumah panggung nenek Syaodah. Satu hal tak berubah: semangat besar Mbak Ratna dari atas kursi roda. Diam-diam air mata saya berlinang waktu itu. Juga sekarang, saat mengenang perjuangan seorang pengarang perempuan difabel yang teramat tangguh. Semoga sorgalah tempatmu, Mbak Ratna…[T]

BACA artikel-artikel lain dari penulis RAUDAL TANJUNG BANUA

![Mengenang Joko Pinurbo [2-Tamat]: Sore Hari Bersama Sang Penyair](https://tatkala.co/wp-content/uploads/2025/05/wicaksono-adi.-foto-jokpin2-1-360x180.jpg)

![Mengenang Joko Pinurbo [1]: Menemukan Sajak di Sebuah Rumah, di Ujung Sebuah Gang](https://tatkala.co/wp-content/uploads/2025/05/wicaksono-adi.-foto-jokpin-360x180.jpeg)