BEBERAPA minggu belakangan, gairah saya dalam membaca buku kembali membuncah. Sejak selesai membaca novel Kambing dan Hujan, Ulid, dan Dawuk (tiga novel karya Mahfud Ikhwan yang saya baca dalam waktu singkat: kurang lebih satu minggu), saya seperti orang sakau—seperti ada yang kurang sebelum membaca buku.

Ya, ketika ingatan saya tentang Warto Kemplung yang membual di warung kopi Desa Rumbuk Randu masih hangat, saya kembali menjejalkan pengetahuan baru ke dalam kepala saya. Tapi kali ini bukan novel, ini buku tentang serba-serbi—yang oleh penulisnya disebut ensiklopedia—Desa (Muslim) Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Bali.

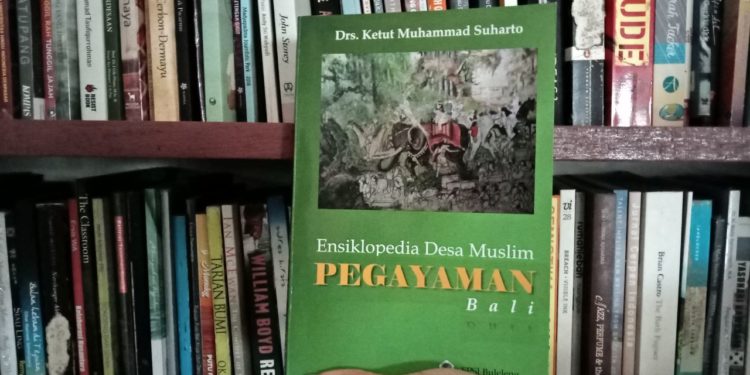

Benar, buku itu berjudul Ensiklopedia Desa Muslim Pegayaman Bali, ditulis oleh seorang tokoh pemerhati sejarah dan pendidikan di Desa Pegayaman, Drs. Ketut Muhammad Suharto, dan diterbitkan pada awal 2023 atas kerja sama Forum Pemerhati Sejarah Islam (FPSI) Bali dan penerbit indie—yang tak disebutkan namanya.

Buku ini memuat informasi tentang sejarah dan identitas Desa Pegayaman, tokoh-tokohnya, seni dan budayanya, adat dan tradisinya, sejarah pendidikannya, kuliner, sampai pengobatan tradisionalnya.

Meski memuat hampir semua aspek kehidupan, baik dari sisi historis, sosiologis, dan antropologis Desa Pegayaman, jangan khawatir, Anda tidak akan jenuh membacanya, sebab, Muhammad Suharto menulis buku ini dengan gaya bercerita layaknya bapak yang hendak mengantar tidur anaknya. Bahasanya mengalir—karena memang ditulis dengan format esai personal—, tidak seperti buku sejarah pada umumnya yang menjenuhkan.

Dan terkait sumber, dalam pengantarnya, Suharto menulis, “… dalam penulisan buku ini, saya selalu mencari dan menggunakan data-data dari penulis terdahulu… seperti catatan Belanda atau Dutch Redister, Lekkerkerker, Ginarsa, I Wayan Simpen, dr. Sugianto Sastrodiwiryo, Sri Margana, Babad Buleleng I Wayan Saprah, serta tulisan-tulisan pemerhati sejarah asal Pegayaman, seperti Bapak Ketut Raji Jayadi, Bapak Wayan Hasym, Bapak Ketut Daimudin Hasym, Bapak Gazi Habibullah, cerita rakyat Pegayaman dan warga desa luar Pegayaman (yang diceritakan secara turun-temurun), serta jurnal dan media…”

Menemukan Pegayaman

Buku setebal 184 halaman ini selesai saya baca tiga hari setelah saya mendapatkannya dari Pemimpin Redaksi Tatkala.co, tempat saya bekerja sekaligus tulisan ini dimuat. Dan selama saya membaca, saya merasa telah menemukan Pegayaman yang utuh, lengkap—walaupun ada beberapa cerita yang memang perlu diperkuat dengan sumber-sumber primer yang lebih otoritatif.

Saya berbinar saat membaca bagian tentang sejarah dan identitas Desa Pegayaman (1) dan (2). Pasalnya, pada bagian ini, Suharto menulis bahwa ada keterkaitan antara Desa Pegayaman dan masyarakat Suku Osing di Banyuwangi.

Bukan saja karena sama-sama memiliki dialek berbeda dengan penekanan-penekanan dan tambahan kata sebagai ciri khas bahasa di daerah masing-masing, Suku Osing dan Pegayaman juga sama-sama memiliki seni burdah.

“Seperti burdah yang ada di Pegayaman, tembangnya mengikuti situasi dan kondisi yang ada di Bali, dengan ciri khas iramanya itu mirip dengan kidung Bali, pakaiannya pakaian Bali, akan tetapi yang dibaca adalah Al Barzanji.” (hal.3).

Bukan hanya burdah, tapi juga tentang sokok taluh saat bulan Maulid Nabi. Hanya saja, di Osing bernama endog-endogan. “Endog-endogan dan sokok taluh ini ada kesamaannya, yakni telur yang ditusuk katik yang terbuat dari bambu, kemudian diisi bunga dan ditancapkan di gedebong pisang, lalu diarak keliling kampung, itu seperti yang juga berlaku di Pegayaman.” (hal.3).

Selain burdah dan sokok taluh, di Osing juga ada Hamad i Muhammad, yang diperagakan menjadi drama singkat. Hal ini, menurut Suharto, jelas ada hubungannya dengan Hamad i Muhammad yang ada di Desa Padangbulia—desa tetangga Pegayaman. Di Padangbulia, yang mayoritas Hindu, kidung Hamad i Muhammad dibacakan setiap hari raya Hindu.

Dari beberapa bukti kesamaan inilah, Suharto meyakini bahwa orang-orang Pegayaman berasal dari Kerajaan Blambangan—yang ditaklukkan Raja I Gusti Anglurah Panji Sakti, raja Buleleng, pada tahun 1648.

Dan di akhir, ia menyimpulkan: “Bisa ditarik kesimpulan bahwa di tahun 1648, ketika Raja Panji Sakti merekrut sekitar 100 tentara muslim yang diambil dari Blambangan, mereka merupakan kumpulan dari kesatria-kesatria Mataram, Madura, dan Makassar. Hal ini bisa dilihat dari korelasi watak yang berkembang di Pegayaman.” (hal.7).

Terkait nama Pegayaman, dengan meyakinkan Suharto menyatakan—dalam tulisannya—bahwa Pegayaman merujuk pada kata gatep atau gayaman.

Getep adalah bahasa Bali untuk menyebut nama buah yang dalam bahasa Latin dikenal dengan inocarpus edulis frost atau tahitian clusnus dalam bahasa Inggris dan gayam dalam bahasa Jawa. Sedang gayaman, menurut Suharto, merupakan salah satu jenis keris dari Solo, Jawa Tengah—ia mengaku mendapat informasi dari penjaga Museum Keraton Surakarta.

Tak hanya tentang asal-usul atau kesamaan tradisi-budaya antara Pegayaman dan Osing, pada bagian pertama, Suharto juga menuliskan tentang peran strategis Pegayaman sebagai benteng pertahanan Buleleng dari zaman dulu.

“Posisi strategis wilayah Desa Pegayaman sangat menguntungkan Kerajaan Buleleng dalam pertahanan kerajaan. Yang mana bila ada musuh yang hendak memasuki wilayah Buleleng, terlebih dahulu sebagai penghambat pertama adalah warga Pegayaman.” (hal.22).

Bahkan, saking strategisnya, pada tahun 1942, Jepang sempat membuat benteng di Pegayaman. Hal ini dibuktikan dengan adanya sisa-sisa benteng Jepang hingga sekarang. “Empat benteng tersebut berada di ketinggian Desa Pegayaman. Lokasinya gampang dijangkau oleh warga. Dari benteng ini terlihat lautan di utara.” (hal.25)

Sampai pada akhir bagian pertama, Suharto menyebut ada empat tokoh yang berpengaruh pada masa Kerajaan Buleleng. Pertama, Kumpi Moehamad Muse, tokoh pembabat hutan bagian tengah Pegayaman. Ia menjadi pejabat Kerajaan Buleleng pada tahun 1865 M. Kumpi Muse ikut andil dalam strategi Perang Banjar tahun 1869 M.

Kedua, Kumpi Nur, yang pernah menjadi juru bicara Kerajaan Buleleng pada tahun 1900-an. Ia juga seorang pembabat hutan bagian Basang Penyalin yang sekarang dikenal dengan nama Banjar Dinas Amertasari (lokasi pembangunan tower Turyapada).

Kegita, Guru Jenggot (Kumpi Sazali). Guru Jenggot merupakan pembabat hutan gege angker bagian Pegayaman timur atas, dekat Bukit Silangjana, tepatnya di daerah Yeh Kaping. Kumpi Sazali juga merupakan Penghulu pertama Pegayaman. Dan terakhir, TGH Mahfudz, anak dari Kumpi Raimin, pembabat hutan Pancasari yang dulu disebut Bumi Benyah. TGH Mahfudz juga pernah menjabat sebagai Penghulu Pegayaman sekitar tahun 1930 M.

Ini sesuatu yang bagus—dan penting—jika saja penjelasan tentang tokoh-tokoh di atas digali lebih dalam. Mengingat, studi tentang ulama di Bali rasanya tidak seintensif dengan kiai-pesantren di Jawa-Madura.

Sementara itu, pada bagian kedua, Suharto menuliskan profil (sekilas) tokoh-tokoh Pegayaman. Mulai dari sosok Mekel Putu yang menjadi mediator Kerajaan Bali Mataram saat umat muslim melakukan perlawanan-perlawanan kecil yang berlangsung antara tahun 1855-1877 (hal. 38); beberapa tokoh yang dianggap pahlawan di Pegayaman, seperti Anwar Bek (tokoh pemberani yang dipercaya telah menurunkan bendera Belanda di Pelabuhan Buleleng pada 27 Oktober 1945 atas perintah Anang Ramli) (hal. 43); sosok Wayan Sagir (legenda burdah Pegayaman) (hal. 46); sampai TGH Hamam yang jalan kaki sampai Makkah (hal.53).

Pada bagian tiga dan empat, Suharto menarasikan tentang seni, budaya, adat dan tradisi Pegayaman yang lahir dari akulturasi Islam dan Bali (yang mayoritas Hindu). Nilai-nilai akulturasi tersebut dapat ditemukan dalam bahasa, urutan nama, kuliner, sistem perkawaninan, rainan, subak dan burdah.

Akulturasi yang paling kentara hingga hari ini adalah nama-nama orang Pegayaman. Meski beragama Islam, orang-orang tua di Pegayaman tetap memakai istilah wayan, nengah, nyoman, dan ketut—nama-nama yang umumnya dipakai orang Bali (hal. 79).

Sedangkan pada bagian lima, enam, tujuh dan delapan, penulis menguraikan secara singkat terkait sejarah pendidikan, macam-macam kuliner, pengobatan tradisional, dan riwayat Masjid Jami’ Safinatussalam Desa Pegayaman.

Sebagai sebuah buku yang berisi tentang catatan sejarah, Ensiklopedia Desa Muslim Pegayaman Bali, sekali lagi, menurut saya cukup lengkap—meski banyak yang perlu dikritisi, kata Prof. I Putu Gede Suwitha—dan penting untuk dibaca, terutama generasi Pegayaman yang lahir belakangan.

Penting sebab buku ini mengandung sejarah—dan sejarah memang menyisakan banyak hal, begitulah kiranya.

Orang bijak bilang sejarah memberikan pelajaran, sekaligus menawarkan alternatif kebijakan. Yang buruk dari masa silam dibenamkan, yang baik ditegakkan. Jangan menengok pada yang buram, karena hidup di kala mendatang memerlukan obor terang.

Sejarah adalah serupa tetumbuhan makna, kita ditantang merawatnya agar kehidupan tidak lantas menjadi pasak-pasak dengan pucuk yang serat beban hingga kita mungkin saja tergopoh memikulnya.

Babad-babad klasik mengajarkan pada kita: melalui sabda pandita serta fatwa resi-resi nan bijaksana. Tambo—karya sastra sejarah yang merekam kisah-kisah legenda-legenda yang berkaitan dengan asal usul suku bangsa, negeri dan tradisi dan alam—mengisahkan buramnya masa silam agar kita tak kembali terperosok dalam hitam yang serupa.

Demikian hieroglif—sistem tulisan formal yang digunakan masyarakat Mesir kuno yang terdiri dari kombinasi elemen logograf dan alfabet—ditata pada dinding-dinding gua di Mesir. Begitu pula maksud aksara Jawa kuno yang tertoreh di lontar-lontar yang berusia lanjut.

Dan dengan adanya buku ini, generasi yang akan datang saya kira dapat dengan mudah menemukan Pegayaman yang utuh, lengkap, dan tak lagi tercecer—“katanya-katanya”.

Mengabadikan Pegayaman

Terlepas apakah buku ini memuat sejarah Pegayaman dengan sebenar-benarnya atau tidak, saya kira kita tetap patut berterima kasih kepada Drs. Muhammad Suharto, yang telah menulisnya. Sebab, buku Ensiklopedia Desa Muslim Pegayaman Bali ini menurut saya adalah usaha “mengabadikan” Pegayaman yang sebenarnya.

Ia sama seperti, sebut saja Zoetmulder, yang kesengsem dengan sastra Jawa Kuna—dari tangannya lahir kamus Jawa Kuna, dan berbagai hasil riset mengenai sastra Jawa.

Lalu, siapa tidak kenal Benedict Anderson. Profesor dari Cornell University, Amerika Serikat itu, tidak sekali melakukan riset tentang Indonesia. Buah ketelitian dan ketertarikannya kepada Indonesia adalah Mitologi dan Toleransi Orang Jawa, serta Imaged Communities, dan masih banyak lagi.

Sekadar menyebut satu nama lagi, ada Clifford Geertz, yang sempat masuk ke Mojokuto, Jawa Timur, pada tahun 1950-an—untuk melakukan riset. Hasil penelitiannya masih menjadi rujukan pada peneliti budaya Jawa hingga kini.

Melalui buku ini, saya pikir, Suharto memang memiliki daya tarik yang luar biasa terhadap tanah kelahirannya. Dalam hal ini, Pegayaman tidak hanya sekadar desa, bukan hanya soal wilayah, melainkan sebuah “bangsa” dengan berbagai ekspresi dan manifestasinya.

Apa yang dilakukan oleh Suharto tentu sangat layak untuk diikuti. Saya membayangkan, betapa menariknya setiap desa mempunyai ensiklopedia masing-masing, baik dari sisi historis, sosiologis, geografis, sampai antropologisnya.

Dalam hal ini, menurut saya, banyak cara yang dapat dilakukan untuk membuktikaan kepedulian kepada “tanah air” masing-masing. Salah satunya adalah dengan melakukan pendokumentasian. Mulai dari pendokumentasian warisan budaya, kesenian, kekayaan alam, sejarah, hingga hal-hal khusus yang menarik.

Ini dapat dilakukan dengan mengumpulkan gambar, informasi dari literatur yang ada, wawancara dengan pihak-pihak terkait, hingga pengamatan langsung di lapangan.

Kesemuannya kemudian diramu oleh para penulis dengan kemampuan teknik menulis yang tidak diragukan lagi—kemampuan yang prima, antusiasme yang sulit dihentikan, dan tingkat keterlibatan emosi yang kuat. Hasilnya, sebuah sajian dokumentasi yang informatif, inspiratif, dan edukatif, entah berupa buku, materi digital, hingga terbitan periodik untuk kebutuhan khusus.

Hal seperti inilah yang rasanya layak dilakukan oleh siapa pun—yang peduli, tentu saja. Semua ini dilakukan bukan sekadar sebuah upaya prestisius, namun juga sebuah usaha untuk “mengabadikan” peradaban. Intinya, mengajak setiap orang untuk menemukan kembali peradabannya masing-masing.

Sekali lagi, kita harus berterima kasih kepada Drs. Muhammad Suharto, orang yang sadar akan gagasan mengenai pentingnya penguatan sejarah melalui cetak-aksara. Sebab, penggandaan adalah persebaran, catatan menjadi makin teramankan, sejarah pun dapat terus digulirkan.[T]