DI STUDIO XXI Plaza Level 21, Denpasar, Jumat, 3 Maret 2023, sekitar 160 orang menghadiri pemutaran lima film pendek yang lolos kurasi Program Purwa Carita Campuhan Yayasan Puri Kauhan Ubud.

Menurut Ketua Yayasan Puri Kauhan Ubud, Ari Dwipayana, itu sebagai penghargaan kepada para peserta lomba yang telah bekerja keras, mengikuti seluruh rangkaian lomba. Bisa dibayangkan bagaimana perasaan para pembuat film, selain bangga, tentu juga merasa terhormat, barangkali.

Lomba film yang memacak tema tentang memuliakan air dan pelestarian alam itu mendatangkan juri-juri yang kompeten, seperti Garin Nugroho, Tjokorda Raka Kerthyasa, Anak Agung Gde Ariawan, Heppy Salma, dan Robi Navicula.

Tak berhenti di situ, setelah diputar di XXI, kelima film—Boni (karya Amrita Dharma dan Gedi Nadi), I Swanangkara (karya Petra Patria), I Tundung (karya I Nengah Juliawan), Kacang Dari (karya Dodek Sukahet), dan Tonya Bindu (karya Ida Ayu Kirania Maheswari)—kembali diputar dan didiskusikan dalam acara Tatkala May May May 2023 (perayaan hari ulang tahun Tatkala.co) di Rumah Belajar Mahima, Singaraja, Jumat (26/5/2023) malam.

Saya menonton kelima film dari awal sampai akhir, tanpa terlewat sedetik pun. Dan, harus saya akui, dari kelima film yang ditetapkan sebagai yang terbaik, sebenarnya hanya ada dua film yang menurut saya pantas mendapat lebel tersebut, yaitu Boni dan I Swanangkara. Sedangkan untuk I Tundung, Kacang Dari, dan Tonya Bindu, menurut awam saya, dilihat dari sudut pandang apapun, tampak lubangnya di sana-sini—lubang itu tak sempit, tapi menganga. (Saya tidak tahu bagaimana juri menilai tiga film tersebut.)

Sebuah karya yang lengkap

Saya menikmati film Boni dan I Swanangkara (untuk film garapan Petra Patria ini sudah saya tonton dua kali).

Dan Boni, sebagai sebuah karya film, menurut saya termasuk karya yang lengkap—untuk tidak mengatakan sempurna.

Amri dan Nandi, sebagai sutradara, saya pikir berhasil menghadirkan realitas, moral, hiburan, kompleksitas, motivasi penceritaan, logika dan realitas narasi, dan estetika/sinematik dalam satu wadah sekaligus. Hanya saja (walaupun dalam hal ini sebenarnya tak perlu dipersoalkan), Boni belum bisa menghadirkan inovasi atau orisinalitas dalam cara bercerita, bertutur, dan efek visualnya. Artinya, dalam hal tersebut, Boni sama saja seperti film kebanyakan—film yang sudah-sudah.

Tetapi, sekali lagi, dalam hal menghadirkan realitas, film Boni tak perlu diperdebatkan. Realita itu hadir di setiap adegan, setting, busana, dialog, dan suasananya. Lihat saja bagaimana Amri dan Nandi menampilkan sebuah keluarga desa sederhana yang riuh-heboh soal buah boni (Antidesma bunius). Ibu Boni (Dewi Yulianti) nyidam buah boni, kakak Boni (Thaly Kasih) butuh buah boni untuk Rejang, bapak Boni (Gus Dharma) pusing perihal buah boni yang sudah semakin langka dan sulit didapat, dan Boni (Dayu Indira) sendiri—anak kecil yang saya kagumi—bingung kenapa buah boni begitu sangat penting, padahal, menurutnya, “rasanya sepat dan tak semanis dirinya”.

Keberhasilan menghadirkan realitas dalam film Boni, menurut saya, bukan saja dapat dilihat dari setting, busana, dialog, dan suasananya saja, tetapi juga tampak dalam karakter Boni. Boni, sebagai seorang anak kecil, tetap dihadirkan dan digambarkan sebagai anak kecil.

Tak tampak ego sutradara untuk menciptakan gambaran anak kecil yang cerdas, kritis, penuh ilmu pengetahuan, banyak menyampaikan pesan moral kepada orang yang lebih tua, atau menggugat banyak hal. Boni tetap anak kecil yang polos, lugu, dan penuh imajinasi—di akhir film, dengan polos Boni menebar buah boni di pematang sawah dan berkata, “Jadi boni! Jadi boni!” sambil mengibas-ngibaskan ranting pohon seolah itu tongkat sihir Tinkerbell yang mungkin pernah ia tonton. Itulah anak kecil—dan saya menyukainya.

Film Boni / Foto: Tangkapan layar

Oh, hampir lupa, lihatlah adegan (atau suasana) di warung rujak itu: tukang rujak, ibu-ibu pembeli (cerewet) yang bergerombol sambil bertutur, dan ekspresi bibi Boni (Desak Kompyang) saat mengetahui bahwa buah boni yang dijajakan penjual rujak ternyata sudah lebih dulu dipesan orang lain, begitu nyata, alami, tak terkesan dibuat-buat.

Dan mari apresiasi Desak Juwet (Thaly Kasih), kakak Boni, yang marah, merajuk, menangis meraung-raung setelah buah (boni) yang diinginkannya tak berhasil ia dapatkan. Pas. Tak berlebihan. Dan tentu, nyaris seperti tidak sedang berakting.

Dalam hal kompleksitas, film Boni dikemas sederhana untuk menyajikan kisahnya yang kompleks—walaupun ada beberapa adegan yang membuat penonton bertanya-tanya apa maksudnya. Misalnya, beberapa detik sebelum film benar-benar berakhir, setelah Boni menebar buah boni, bibi Boni (Desak Kompyang), saat hendak mencuci celana Boni, ia berteriak, “Boniiii….”

Sedangkan I Swanangkara, tentu tak bisa dinilai, disamakan, dikomentari, atau dibandingkan begitu saja dengan keempat film—termasuk Boni. Bukan saja karena ia beda genre, proses produksinya juga jauh berbeda. (Duet sineas Yogyakarta, Dhana Paramita dan Petra, berani tampil beda dengan menggunakan patung tanah liat sebagai aktor untuk penggarapan film animasi stop motion.)

Film I Swanangkara / Foto: Tangkapan layar

I Swanangkara merupakan cerita rakyat asli Bali yang mengisahkan seorang pemuda bernama I Swanangkara dengan keserakahannya membabat habis pepohonan di hutan untuk memperkaya diri sendiri. Kisah aslinya, I Swarnangkara mendapatkan ganjaran atas perbuatannya. “Menurut Bang Petra cerita aslinya kejam dan berdarah-darah,” ungkap Dhana, dilansir dari BaleBengong (7/3/2023).

Saya tak paham proses produksi film animasi, tetapi, dari segi penceritaan, moral, hiburan, kompleksitas, motivasi penceritaan, logika dan realitas narasi, estetika/sinematik, penilaian saya tak jauh berbeda dengan film Boni. Artinya, terlepas dari teknik pengambilan jalan cerita yang sudah banyak dilakukan oleh sineas lain, I Swanangkara tetap saya anggap sebagai film yang bagus—apalagi pesan yang hendak disampaikan berhasil ditangkap dengan baik oleh penonton walaupun dari awal sampai akhir tak ada dialog dalam film. Hal itu digarap dengan genius oleh Dhana dan Petra.

Film dengan cerita yang kuat meski disampaikan secara sederhana mampu membuat penonton terlepas dari batasan apa pun dan bisa terhubung dengan narasi yang hendak disampaikan. I Swanangkara menunjukkan film merupakan bahasa kemanusiaan yang dapat dimengerti oleh masyarakat global asalkan dikemas dengan tepat dan dirasakan nyata oleh penonton.

Sampai di sini, sebagai sebuah hiburan, film Boni dan I Swanangkara memang layak untuk ditonton. Estetika/sinematika yang ditampilkan nyaris tak ada kebocoran. Visualnya bagus, audionya jelas (tak ada noice), dan teknik pengambilan gambarnya saya kira dikerjakan seorang ahli, bukan amatiran.

Sedangkan sebagai sebuah karya seni yang dilombakan, selain layak untuk diapresiasi, kedua film ini saya pikir juga dikerjakan dengan serius, profesional, tak terburu-buru, tak hanya sekadar, tak main-main. (Keputusan juri dalam memilih ide kedua film ini saya kira sangat tepat.)

Sebuah karya yang klise

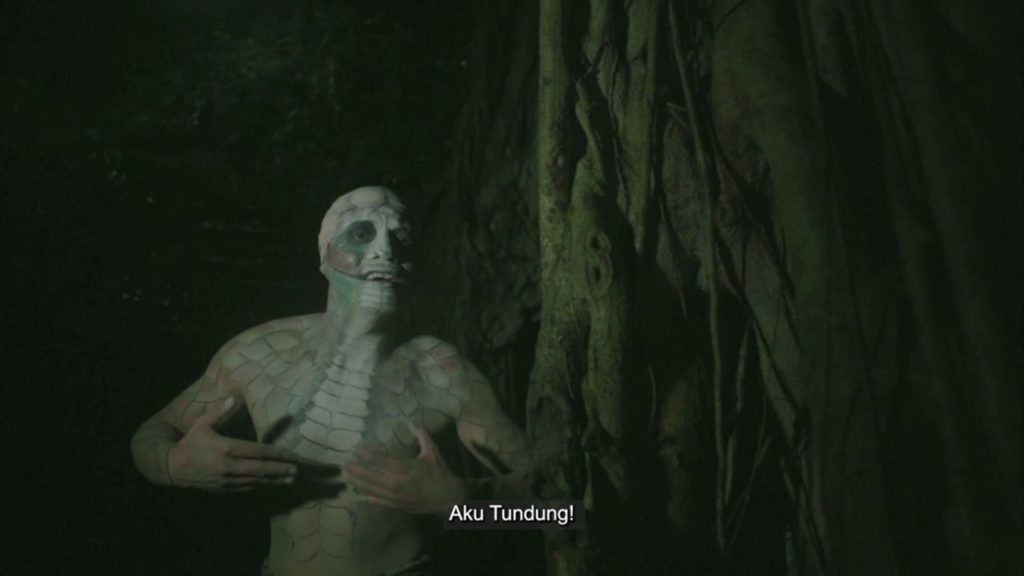

Sedangkan film I Tundung karya I Nengah Juliawan, sebagai sebuah ide (walaupun tidak otentik), ia begitu gagah karena berani mengambil kisah dongeng “Ular Hitam Bukit Tenganan” yang wingit, yang keramat. Tetapi, sebagai sebuah karya film yang lolos kurasi dalam perlombaan, menurut saya, dalam hal apapun, masih bisa diperdebatkan.

Dan perlu diketahui (seharusnya sejak awal saya sampaikan), saya memang bukan seorang kritikus film. Tapi, sebagai penikmat film, saya juga tak bodoh-bodoh amat dalam menilai sebuah film: bagusnya di mana, cacatnya di mana.

I Tundung, menurut saya, sebagai sebuah film pendek, durasinya cukup panjang. Saya tidak mempersoalkan hal ini jika saja jalan ceritanya cepat, taktis, dan to the point. Persoalannya, cerita yang dibangun sutradara terkesan bertele-tele, memaksa, dialognya tak kuat, pemerannya kaku, terlalu banyak sentimentalitas berlebihan yang membuat film terasa menye-menye—dan itu membuat perhatian penonton teralihkan, bosan.

Sebagai sebuah dongeng, jalan cerita I Tundung sebenarnya sangat sederhana: ada seorang lelaki bernama I Tundung. Sehari-hari ia menjaga kebun milik I Pasek Tenganan di Bukit Kangin. Kebun Pasek, kendati sudah dijaga Tundung, masih sering kecurian. Hari ini nangka, besok durian, atau nanas yang lenyap. Berhari-hari Tundung mengintai si pencuri, tetapi selalu saja lolos. Ia pun bersemedi, meminta bantuan makhluk gaib dan berubah menjadi ular (lelipi). Dengan kekuatan yang didapatkan, ia mampu menjaga kebun I Pasek dari pencuri.

Namun, setelah dongeng dari Desa Tenganan ini digarap oleh I Nengah Juliawan—dengan menambahkan beberapa karakter—berubah menjadi kisah percintaan yang klise antara I Tundung (I Putu Ardiyasa) dan Sekar (Siska).

(Sebenarnya tak ada masalah dalam hal penambahan karakter, hanya saja, sangat disayangkan sebab karakter dalam film I Tundung tak ada yang kuat.)

Soal cerita, kisah cinta antara Tundung dan Sekar—kisah cinta ketengan yang tak sampai—sudah terlalu pasaran. Adegan berduaan di sungai, main air, sudah sering kita lihat di sinetron-sinetron—untung tak ada adegan Sekar terpeleset, slowmotion, dan Tundung dengan sigap meraih tubuhnya dan mata mereka saling tatap. (Untuk menciptakan adegan romantis, sepertinya Juliawan harus lebih banyak membaca roman yang bagus.)

Dan dari semua kekurangan itu, ini yang paling fatal. Estetika/sinematik I Tundung sangat mengecewakan. Bukan saja karena teknik pengambilan gambar yang terkesan pas-pasan—jika tidak mau dibilang amatir—tapi juga kebocoran visual yang memalukan: ada jerigen, arko, dan tower listrik di sana. Sebagai sebuah karya film yang mencoba menampilkan seting masa lampau, hal ini tentu sangat di sayangkan.

Film I Tundung / Foto: Tangkapan layar

Tapi, yang membuat saya kaget dua puluh dua kali lipat adalah pengakuan sang sutradara. Juliawan mengaku sudah mengetahui hal itu. Anehnya, ia tetap mempertahankan footage “jorok” itu dan malah mempersiapkan dirinya untuk dikritik. Saya tak paham pola pikirnya.

Kalau kita mau jeli, banyak klise dalam I Tundung. Soal efek visual noraknya, misalnya: petir, suara lolongan anjing dan burung hantu (sejak kapan burung hantu berbunyi di siang hari? dan munculnya hal-hal gaib harus dibarengi dengan suara binatang seperti anjing dan burung hantu? Referensinya jelas tertebak dari mana), matahari tenggelam, sampai penampakan bulan, itu semua ada di sinetron-sinetron dangkal-ketengan di Indosiar era 2000-an. Dan penampakan siluman ularnya, ya Tuhan, alih-alih seram, saya justru tertawa terpingkal-pingkal.

Film I Tundung / Foto: Tangkapan layar

Belum lagi kalau kita berbicara soal musik-musik pengiringnya. Ah… sangat memaksakan sekali, supaya tampak magis, Juliawan harus susah-susah memasukkan kidung-kidung Bali dalam filmnya.

Akibatnya, dengan segala kekurangannya, I Tundung kehilangan energi totalnya: hanya jadi cerita yang gampang ditebak; jadi dunia verbal yang itu-itu-lagi; jadi narasi yang kehilangan hening. Dan, seperti kata Goenawan Mohamad, “Klise pun tumbuh seperti benalu pada karya seni; ia mematikan daya cipta. Klise adalah hasil yang selalu siap mengikuti formula—gampang karena mengulang.”

Plot twist yang memaksa

Dan Kacang Dari, film pendek karya Dodek Sukahet, membuat saya bingung karena tak ada dialog langsung dalam film ini—Dodek menyebutnya sebagai film musikal. Meski ada narasi, tapi suara narator kadang tenggelam oleh backsound yang volumenya terlalu keras—dan itu bagi saya cukup mengganggu.

Sama halnya dengan I Tundung, beberapa adegan dalam Kacang Dari juga banyak yang klise—sulit untuk menemukan orisinalitas atau keotentikan dalam karya ini—dan tentu tak mampu menghadirkan realitas (batik yang digunakan Men Putu, yang diperankan oleh Kaniawidha, lebih tampak motif Jawa daripada motif Tabanan, Bali, daerah asal dongeng Kacang Dari).

Selama nonton Kacang Dari, saya dan beberapa penonton lain yang berdiskusi selepas pemutaran sampai pada kesimpulan yang sama: Dodek ini sepertinya sedang tidak tahu mau ngapain sama ceritanya. Terlihat sekali dengan banyaknya adegan sia-sia yang memakan banyak durasi.

Film Kacang Dari / Foto: Tangkapan layar

Alih-alih mengembangkan karakter tokoh, rupanya Dodek dkk, lebih suka bermain-main dengan tampilan visual daun-daun yang ngeblur di belakang dan senang mengeksploitasi pemandangan alam.

Dan waw, Kacang Dari ternyata berakhir dengan plot twist ala-ala—walaupun maksa. Sepertinya Dodek terobsesi membuat penonton bingung, mempertanyakan apa yang nyata dalam cerita, sebelum menghadirkan kejutan. Dalam Kacang Dari, semua kejutan terasa hambar karena isi filmnya sendiri sudah penuh upaya membingungkan kita semua.

Saya sudah kehabisan kata-kata untuk membahas film ini dari sisi yang lain. Yang jelas, dari sisi estetika atau sinematiknya, tak jauh berbeda dengan I Tundung—semua manipulasi gambar dan editing itu terasa dingin. Terasa teknis sekali. Tidak ada jiwa di sana.

Sebuh karya yang tampak main-main

Oh, bukan hanya I Tundung dan Kacang Dari, persoalan serupa juga terdapat dalam film Tonya Bindu. Film karya Ida Ayu Kirania Maheswari itu bahkan seolah dibikin sekadar main-main saja. Dari sisi menghadirkan realitas, hiburan, inovasi/orisinalitas, logika, estetik atau sinematiknya, sampai teknik pengambilan gambar dan editing, jelas bolong di sana-sini.

Tonya Bindu bercerita tentang seorang pemuda yang mendapat kesadaran untuk menjaga kebersihan sungai setelah bapaknya mati tenggelam dan orang-orang menganggap bahwa pelakunya adalah Tonya (semacam makhluk gaib penunggu sungai). (Rangkaian cerita dalam Tonya Bindu ingin pamer dan membuatmu merasa goblok kalau sampai tidak paham selama menonton.)

Tetapi, ya Tuhan, di awal, pada saat film menampilkan bapak si pemuda itu tenggelam, saya sudah dibikin kalang-kabut penuh pertanyaan: itu bunuh diri, tak sengaja tercebur, atau bagaimana? Tapi, jika dilihat dari gestur pemeran, alih-alih ditarik bangsa lelembut, justru malah tampak dengan sengaja menceburkan diri ke dalam pusaran air—yang tampaknya memang tak dalam-dalam amat.

Film Tonya Bindu / Foto: Tangkapan layar

Dan lihatlah ekspresi si pemuda bersama gerombolan anak-anak kecil itu (lihat, beberapa anak tersenyum dan tertangkap kamera) setelah mengetahui si bapak tenggelam, sangat datar dan tampak kasar, mentah—walaupun pemeran si pemuda sudah berusaha (dengan keras) meyakinkan penonton dengan berteriak-teriak memanggil bapaknya sambil meremas-remas kepalanya.

Sampai di sini saya sudah kehilangan selera menonton. Separuh minat saya sejujurnya menggelinding entah ke mana, sementara separuh lagi harus saya pertahankan demi tulisan, yang mungkin tidak penting ini.

Maka dari adegan selanjutnya (yang sebelumnya ditampilkan efek transisi kasar), melihat ekspresi datar seorang laki-laki (dialognya tampak dihafal bulat-bulat) dan istri bapak (ibu si pemuda—walau tampak terlalu muda untuk disebut ibu) yang tenggelam di awal film, membuat saya semakin yakin bahwa hampir semua pemeran dalam film Tonya Bindu memang bukan seorang aktor sungguhan—jika frasa amatir dirasa terlalu kasar.

Untuk itu, alih-alih terasa pintar dengan banyaknya pesan moral yang hendak disampaikan, Tonya Bindu dengan cepat mengantar kita menuju jalinan cerita amburadul yang sulit diikuti, apalagi dinikmati. Si sutradara tampaknya memang tak lagi peduli sama plot, perkembangan karakter, serta realistis tidaknya suatu adegan.

Tonya Bindu menurut saya hanya sebuah karya yang digarap ala kadarnya, main-main, dan tampak sekali terburu-buru. Beberapa plot holes yang saya paparkan di atas, menjadi pendanda bahwa pembuat film terlalu malas dalam mengemas banyak adegannya, khususnya lokasi set.

Dengan naskah dan eksposisi lemah, serta sisi teknis (khususnya set, audio, dan sinematik) yang kurang memadai, Tonya Bindu jauh untuk bisa dikatakan produk film festival yang berkualitas.

Sampai di sini, barangkali akan ada orang yang menganggap bahwa saya tidak adil. Boni dan I Swanangkara mendapat respon baik, sedangkan I Tundung, Kacang Dari, dan Tonya Bindu, mendapat kritik “pedas”. Ya, harus saya akui, seperti yang saya sampaikan di awal, dari kelima film, hanya Boni dan I Swanangkara yang bisa saya nikmati.

“Ah, kamu sibuk mengkritisi sampai lupa menikmati,” ucap seseorang. Oh, bagaimana saya harus menikmati sesuatu yang memang tak bisa dinikmati?

Tapi, meskipun begitu, saya tetap mengapresiasi karya-karya yang terpilih. Saya tahu, membuat film itu tidak gampang—dan karena tidak gampang, makanya tak sembarang orang bisa membuatnya. Film bukan hanya soal membikin cerita, sotang-soting, edit, selesai. Lebih dari itu, selain hiburan, film juga media komunikasi dan seni yang lahir dari ilmu pengetahuan.

Dari kelima film, tetap ada aspek yang patut dipuji. Yakni kesuksesannya meyakinkan para juri dan Yayasan Puri Kauhan Ubud untuk mendukung para seniasnya membuat film—beberapa buruk—berdurasi pendek, dengan biaya produksi 25 juta, dan seandainya dikomersialkan, hampir pasti tidak akan balik modal.

Pada kenyataannya, kelima film tersebut lolos kurasi, dan ditayangkan di Studio XXI Plaza Level 21, Denpasar—yang menurut berita dihadiri sekitar 160 orang. (Sayang, saya tak menemukan pertanggung jawaban juri secara akademis atas terpilihnya film-film dalam Program Purwa Carita Campuhan.)[T]