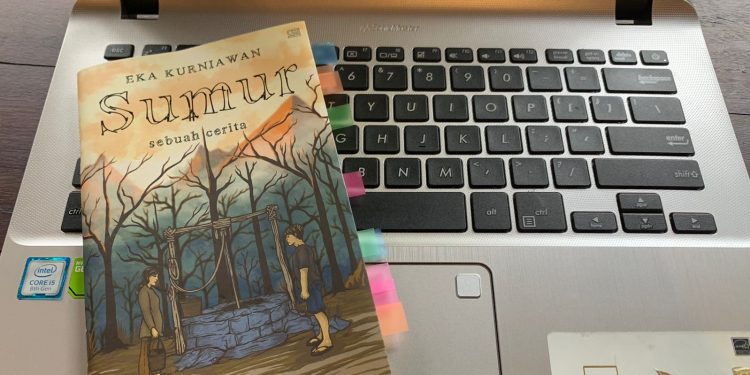

Siapa pun akan sepakat bahwa air merupakan salah satu sumber kesejahteraan bagi mahluk hidup, spesies apa pun itu. Kehadiran air dapat memudahkan mahluk hidup, khususnya manusia—bahkan tubuh manusia pun didominasi oleh cairan yang harus dijaga keseimbangannya. Apa jadinya jika manusia kekurangan air? Apa dampak yang sekiranya diakibatkan jika air absen dalam kehidupan manusia? Poin-poin inilah yang diangkat dalam cerita berjudul “Sumur” (2021) karya Eka Kurniawan.

Cerita setebal 48 halaman, dilengkapi dengan beberapa ilustrasi ini menggambarkan satu kampung yang mulanya dilimpahkan kesejahteraan dan kesuburan. Namun itu dulu, kini kampung tersebut mengalami krisis air. Segala permasalahan sosial pun timbul ke permukaan—perebutan aliran air ke lahan persawahan salah satunya. Krisis air pun menyulut berbagai konflik di tengah masyarakat. Mulanya adu mulut, dilanjutkan dengan saling tebas parang dan clurit yang kemudian diiringi dengan semburah darah dari tubuh lawan.

Bukan Air, Tapi Darah yang Mengalir

Sejak mula darah sudah dipertontonkan, perkelahian tersebut dilakukan oleh dua orang—Ayah Toyib dan Ayah Siti yang belakangan diceritakan sebagai sepasang sahabat semasa kecil. Kematian Ayah Siti, dan nasib Ayah Toyib yang berakhir di bui menjadi titik balik kisah asmara dari Toyib dan Siti.

Air menjadi hulu dari persoalan tersebut. Tidak hanya tercabutnya nyawa Ayah Siti, dan terenggutnya kebebasan Ayah Toyib, air juga berhasil menjauhkan Toyib dan Siti. Mengalirnya darah Ayah Siti harus dibayar mahal dengan renggangnya hubungan antar dua keluarga yang mulanya baik-baik saja. Krisis air nampak seiring sejalan dengan krisis sosial yang dihadapi oleh masyarakat kampung, salah satunya adalah Toyib.

Kota Menjadi Tempat Menjanjikan Nasib Lebih Baik

Saya rasa, narasi di atas tidaklah asing kita dengar. Bahkan sampai detik ini narasi tersebut masih dirasakan daya magisnya. Semakin menyusutnya keberadaan air di kampung yang menyisakan satu sumur sebagai sumber air satu-satunya, membuat banyak warga mengambil keputusan untuk meninggalkan kampung beserta lahan mereka, dan menjajal peruntungan di kota. Nyatanya nasib baik tidak banyak dirasakan warga kampung di tanah rantau. Siti menjadi salah satu contoh yang disuguhkan Eka Kurniawan dalam ceritanya. Bekerja sebagai pesuruh di salah satu warung makan, ia malah dipertemukan oleh sopir truk yang kesengsem karenanya. Tidak berhenti sampai di sana, kesialan nampaknya kembali menimpa Siti. Nyatanya, ia menikahi seseorang yang telah beristri—bukan hal yang ia harapkan terjadi dalam hidupnya.

Menjajal peruntungan juga dilakukan oleh Toyib. Krisis di kampungnya benar-benar mengharuskan mereka (Toyib dan Ayahnya) menjajal bidang selain pertanian. Meski pada akhirnya niat itu gagal karena cuaca ekstrem yang berhasil merenggut hidup ayahnya, belakangan Toyib tetap menjajal peruntungannya di kota—dengan hanya bermodalkan semangat, sisanya ya serahkan pada yang di atas (baca: Tuhan).

Kalau Cinta Katakan Saja, Sebelum Berakhir Pada Penyesalan

Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas. Ya, saya coba mengutip judul buku dari Eka Kurniawan yang pada akhir tahun 2021 juga telah difilmkan karena relevan dengan kisah Toyib dan Siti. Rindu merupakan efek dari rasa cinta. Saat jatuh cinta, selain hormon-hormon semacam estrogen, dan testosteron, tubuh juga melepaskan adrenalin, dopamin, dan serotonin. Dopamin inilah yang menciptakan perilaku ksatria pada pria dan keterikatan yang dalam pada wanita.

Tentu produksi hormon-hormon tersebut menciptakan efek ketagihan—ya kurang lebih sama efeknya dengan narkoba atau rokok (ya hanya mengira-ngira saja, kan saya tidak pernah merasakan efek narkoba atau rokok, hahaha). Jika rindu obatnya adalah bertemu, kalau merasakan cinta, maka perasaan tersebut haruslah diungkapkan—kalau tidak bisa saja menimbulkan “sakaw” bagi orang yang merasakannya. Hal tersebut pun dilakukan oleh Toyib dan itu bisa dilihat pada halaman 44:

“Kau tahu,” kata Toyib. Ia tak bisa menahannya lebih lama lagi. “Aku mencintaimu.”

“Aku juga, dari dulu,” kata Siti. Ia tersenyum sambil menundukkan wajahnya, lalu berjongkok membelakangi ember air setelah menutupnya, mengikatnya dengan kain. Ia berdiri berpegangan kepada pokok kayu, dan berjalan meninggalkan Toyib sebelum lelaki itu mengatakan apa pun lagi.”

Persoalan Laten dan Absennya Pemerintah

Buat saya, air hanya digunakan oleh Eka Kurniawan sebagai pengantar dalam menyampaikan pesan kepada pembacanya, bahwa persoalan yang diceritakan dalam “Sumur” ini skerap kali dijumpai di tengah masyarakat—terutama di Indonesia. Kemiskinan struktural masih menghantui masyarakat, mengingat tingkat pendidikan masih rendah; juga soal tidak hadirnya pemerintah sebagai problem solver di setiap persoalan yang dihadapi masyarakat kecil.

Pendidikan menjadi sangat penting. Melalui pendidikanlah Sumber Daya Manusia (SDM) dapat meningkatkan kualitasnya, jika kualitas SDM baik, maka kualitas hidupnya pun membaik. Tidak hanya berguna untuk dirinya sendiri, tapi pengetahuan yang dimiliki oleh setiap orang juga dapat berguna untuk sekitarnya.

Melalui cerita ini, saya melihat Eka Kurniawan bermaksud untuk memberi teguran kepada pemerintah. Pemerintah baiknya jangan hanya sibuk mencitrakan diri merakyat dengan berbagai aktivitas yang “terlihat” dekat dengan rakyat atau hanya sekadar memasang gambar diri di baliho dengan kata-kata minus manfaat buat rakyat. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana pemerintah menghadirkan kebijakan (public policy) yang dapat menyelesaikan permasalahan masyarakat. Bener nggak sih? Kalau menurut kalian bagaimana? Hehe. [T]