Hampir setahun lebih bioskop-bioskop kita merindukan penonton. Pandemi ini membuat acara keramaian, apalagi di ruangan tertutup menjadi pilihan pertama yang mesti dilarang. Dan saya bisa menduga juga akan menjadi kegiatan terakhir yang akan diperbolehkan seiring makin melandainya kasus baru Covid-19 di negeri ini.

Adanya aplikasi berbayar semisal Netflix, sedikit mengobati dahaga penggemar film, untuk bisa menikmati film terbaru produksi Hollywood utamnya, dan beberapa serial Korea dan Jepang yang cukup booming akhir- akhir ini.

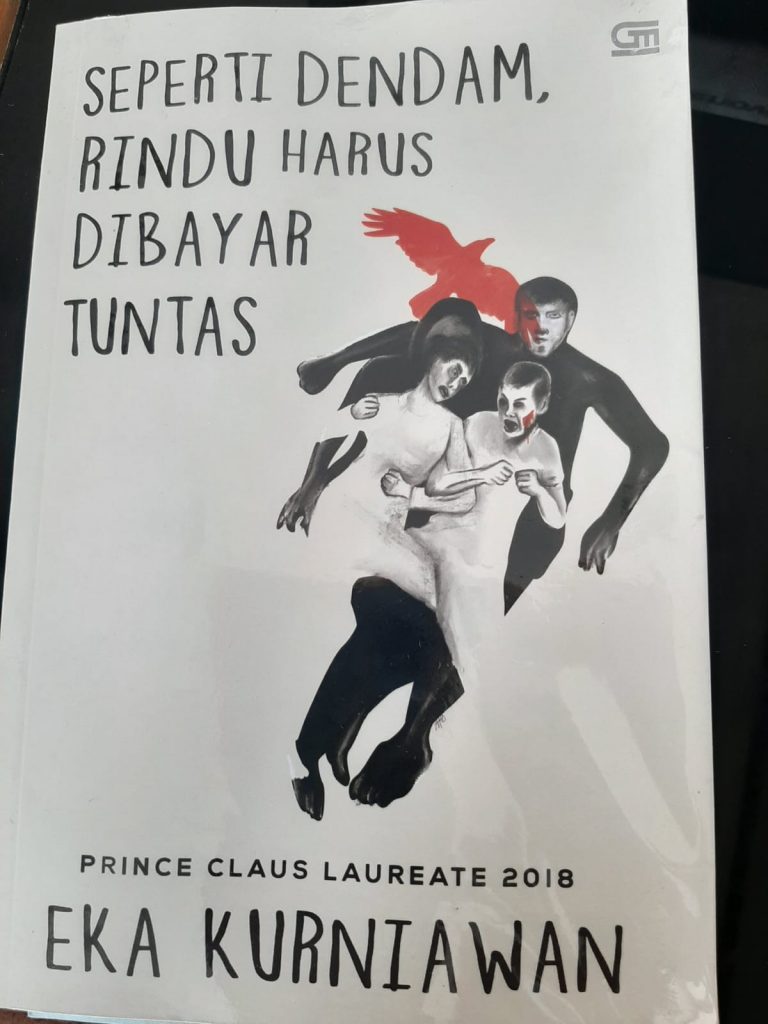

Terlepas dari situasi ini, prestasi dua film karya anak negeri ini di kancah festival film internasional sayup terdengar. Diawali oleh film Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas (Vengeance Is Mine, All Others Pay Cash) yang disutradarai Edwin mendapat tropi Golden Leopard di Locarno Film festival di Swiss pertengahan Agustus lalu. Dan film berjudul Yuni, karya Kamila Andini yang mendapat penghargaan dalam Toronto International Film Festival pertengahan September kemarin.

Ini terjadi di tengah sunyinya perhatian dari khalayak terhadap film, alih alih pemerintah, apalagi bila dibandingkan dengan sambutan terhadap medali emas ganda putri badminton saat olimpiade kemarin.

Sedangkan boleh dibilang festival film ini adalah olimpiade untuk film, karena pesertanya pun berasal dari seluruh dunia, termasuk sang rajanya film, yang punya Holywood, Amerika Serikat. Saya mungkin akan sedikit membahasnya nanti, tapi saya ingin lebih fokus ke satu pemenang, Film Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas (SD RHDT) yang diadaptasi dari novel dengan judul serupa karya penulis kita yang sedang bersinar Eka Kurniawan.

Novel ini meraih Prince Claus Lauretae tahun 2018. Karya Eka Kurniawan yang lain adalah duo novel berjudul Cantik Itu luka dan Lelaki harimau. Dan kumpulan cerpen-nya berjudul Corat-Coret di Tolilet.

Saya pertama mengenal nama ini saat Ben Anderson seorang Indonesianis terkemuka begitu terpukau pada novel karya Eka Kurniawan dan ingin mengenalkannya pada penerbit luar negeri untuk diterbitkan dalam bahasa Inggris. Kalau seorang Ben Anderson mengatakan novel ini bagus, berarti tak ada alasan saya untuk tak membacanya, begitu pikir saya.

Tapi sayang keinginan itu hanya terpendam di hati saja, saya sering kecewa saat buku yang di-endorse oleh tokoh idola saya ternyata tak memenuhi harapan. Saya mulai dengan membaca kumpulan cerpennya Corat-coret di toilet sekian tahun yang lalu, dan tak ada hal menarik yang melekat di otak saya hingga saya lupakan keinginan untuk membaca karya Eka Kurniawan yang lain.

Dan akhirnya terdengar kabar bahwa salah satu novelnya difilmkan sampai mendapat penghargaan di Festival Film Internasional, dan saya tak punya alasan lagi untuk tak membeli novel yang akan kita bahas ini.

Novel ini bercerita tentang orang tak wajar, dan berlatar negeri antah berantah, dan tema yang diangkat secara keseluruhan dari novel ini pun adalah suatu yang hal yang langka, kalau boleh dibilang sedikit vugar yaitu kelamin. Tetapi setelah disimak, direnungkan kembali yang kita baca, terasa sekali tokoh-tokohnya, lingkungan kehidupan dan negeri yang mereka tinggali terasa akrab dengan benak kita.

Caranya melukiskan persoalan dengan kelamin pun terdengar sangat akrab, seperti kita mendengar guyonan sehari-hari tanpa terseret ke hal yang terdengar cabul. Beberapa kejadian maupun situasi di tanah air kita, yang dipasangkan di novel ini mengingatkan saya pada novel Pramudya Ananta Toer dan Romo Mangun Wijaya. Suatu peristiwa atau opini yang menurut saya bukanlah suatu asumsi dangkal, tapi merupakan hasil penalaran kritis atas sebuah informasi yang diterima. Dan itu membuat sebuah gegar sejarah sebentar di kepala saya, karena benar-benar sesuatu yang baru, yang tak saya dapatkan di buku buku resmi maupun media nasional yang selama ini saya konsumsi.

Taruhan para sopir di perbatasan kota di tempat yang sepi, dengan mengadu mereka yang tertangkap saat pelaksanaan DOM di beberapa wilayah di tanah air oleh pihak militer kita, bisa kita sandingkan dengan informasi tentang tak diakuinya peran kepahlawanan Pangeran Diponegoro di lingkungan keraton Mataram sendiri dalam novel Burung burung Manyar Romo Mangun.

Juga dengan informasi tentang peran Tirto Adhi Soediro dan dokter Wahidin di awal era pergerakan nasional pada novel karya Pram. Informasi baru yang perlu kita renungkan, untuk memberi sudut pandang lain dari yang kita miliki terhadap suatu peristiwa yang menentukan nasib bangsa kemudian.

Teknik bercerita maju mundur, dengan metode flashback dan menyisipkan cerita masa lalu di tengah kejadian saat ini, jamak kita temui di novel karya penulis lain. Satu yang cukup mengganggu saya, cerita tentang tokoh Pak Tua tanpa perasaan yang dengan kejam menyiksa tokoh utama saat masih di penjara. Tak cukup banyak dieksplorasi latar belakangnya sampai dia bisa sekejam dan sedingin itu, bagian ini saya tunggu sampai halaman terakhir dan tetap tak saya temukan titik temunya.

Secara umum, novel ini cukup bagus hingga bisa membuat saya tertantang untuk segera menyudahinya. Terlepas dari jumlah halaman yang masuk akal untuk waktu saya yang terasa makin sempit ini. Keasyikan membacanya bisa disamakan dengan saat saya membaca tetralogi Buru-nya Pram dan duo Saman Larung karya Ayu Utami.

Kembali ke film pemenang festival film internasional. Banyak novel yang telah difilmkan, novel Laskar pelangi, Negeri 5 Menara dan masih banyak lagi yang lainnya. Dan yang saya ingat masyarakat cukup antusias menyambut film-film tersebut. Meskipun jujur saja saya tak sempat menonton satupun film tersebut. Tapi saat sebuah film sampai memenangi festival internasional, meskipun tak segemerlap Piala Oscar, semestinyalah kita, apalagi pemerintah memberikan sedikit apresiasi terhadap karya anak bangsa tersebut.

Mungkin yang membedakan film ini dengan film yang saya sebut lebih dulu, adalah sisi komersialnya. Film yang bisa dijual, yang menarik minat lebih banyak orang pastilah mendapat perhatian lebih dari khayalak..Susah membayangkan film komersil semisal DKI Reborn, atau sinetron Ikatan Cinta (kesayangan istri saya) misalnya, bisa diterima penonton luar negeri, dengan tema lokal begitu.

Dan saat sebuah film seperti SD RHDT dan Yuni terbukti menang di festival Internasional, itu artinya film tersebut secara ide dan teknik pembuatan film telah dianggap sejajar bahkan mendapat pengakuan di tingkat dunia.

Saat pemenang olimpiade olahraga mendapat atensi luar biasa dari masyarakat dan terutama pemerintah maupun politisi negeri ini. Sepantasnyalah produser maupun sutradara ke-2 film itu mendapat perlakuan yang serupa. Kita mesti berkaca dari pengalaman dunia hiburan selama ini.

Bertahun tahun televisi kita dijajajah film, telenovela buatan asing. Dari Amerika, Mexico, Brazil dilanjutkan hari hari ini dari Jepang dan terutama Korea Selatan, dengan demam BTS- nya. Saat kita merasa tak mampu bersaing dengan mereka menghasilkan karya karya sejenis, maka kita mesti pintar membuat karya dengan sudut lain seperti film-film festival seperti ini.

Dengan menjuarai festival film seperti ini, saya rasa tak seketika kedua film itu akan menjadi box office di seluruh dunia. Tapi setidaknya mata dunia akan tertuju kepada kita, bahwa bangsa kita juga kaya bakat bakat potensial di bidang film, bahwa negeri kita juga mempunyai sisi lain yang bisa dibanggakan, biar tak dikenal sebagai bangsa yang paling korup, negeri dengan kebakaran hutan, pengabaian lingkungan yang utama, dan segala sesuatu bernada negatif yang selama ini kita terima.

Selain rasa syukur atas juaranya mereka, satu yang tak bisa dipungkiri adalah kurangnya kesempatan kita, orang awam seperti saya untuk bisa menikmati film film tersebut. Biasanya film kelas festival begini, tak bertahan lama di layar bioskop nasional (itupun kalau bioskopnya dibuka nanti).

Film-film seperti ini, termasuk film dokumenter Sexy Killer yang sempat heboh beberapa tahun lalu itu biasanya hanya beredar di antara komunitas-komunitas tertentu yang memang konsen pada bidangnya. Tugas pelaku perfilman tanah air dan terutama pemerintah-lah mengusahakan agar karya-karya yang terbukti bagus ini bisa lebih dinikmati oleh lebih banyak kalangan masyarakat.

Dan siapa tahu, tahun depan Pak Menteri Nadiem Makarim mempunyai ide untuk menyelenggarakan nonton bareng film-film berkualitas karya anak bangsa , misalnya, untuk menyaingi film lawas yang biasa diputar di akhir bulan September setiap tahunnya. Kalau hal itu terjadi, saya merasa ini adalah salah satu hadiah terindah menuju usia emas kemerdekaan nasional, sebagai jembatan emas menuju Indonesia yang lebih berbudaya. Astungkara.