Tahun lalu, KPK membongkar banyak kasus korupsi. Tahun ini juga sama begitu. Bulan lalu berseliweran berita-berita tentang korupsi. Bulan ini juga tak jauh berbeda. Minggu lalu ramai perbincangan tentang korupsi. Minggu ini pun ternyata masih hangat untuk dibicarakan.

Kemarin tentang korupsi, hari ini tentang korupsi, besok bercerita lagi tentang korupsi. Rasanya setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik, korupsi adalah cerita yang tak pernah habis. Di sana sini di seluruh sudut Indonesia, hampir semua media cetak maupun elektronik memuat tentang korupsi.

Korupsi rasanya semakin eksis. Semakin banyak praktik korupsi, semakin banyak yang memberitakannya, semakin terkenal pula keberadaannya. Seluruh kalangan masyarakat sepertinya sudah tak asing dengan korupsi, dari anak-anak sampai orang dewasa, dari masyarakat kecil sampai masyarakat kelas atas.

Bosan? Sudah tentu. Geram? Sudah pasti, apalagi mendengar berita korupsi dana bansos yang dilakukan di tengah-tengah pandemi. Benar-benar bikin kepala emosi. Semakin emosi lagi ketika tersangka korupsi tersebut meminta untuk dibebaskan dari segala dakwaan, meminta untuk penderitaannya segera diakhiri. Hei, yang benar saja.

Lantas bagaimana caranya agar korupsi ini dapat diberantas? Menurut banyak orang, memberantas korupsi tidak cukup hanya dengan hakim saja, dengan jaksa saja, dengan KPK saja, atau dengan penegak hukum lainnya yang berkomitmen untuk menghapus korupsi di Indonesia, masyarakat juga harus berperan untuk itu, salah satunya lewat pendekatan sastra.

Ya, benar. Sastra bisa menjadi salah satu senjata untuk melawan korupsi. Karya sastra diyakini dapat menumbuhkan kemampuan berpikir kritis bagi pembacanya, sehingga mereka bisa memilih untuk berpihak pada moralitas yang disajikan dalam karya sastra tersebut, entah secara langsung ataupun tersirat. Dengan kata lain, karya sastra dapat mencuci otak pembacanya. Itulah salah satu sisi unik yang dimiliki oleh sastra.

Kebanyakan orang mengenal karya sastra sebagai sebuah sarana hiburan, padahal karya sastra lebih dari sekadar sarana hiburan, yaitu sebagai media untuk menyampaikan kritik terhadap segala ketimpangan sosial yang terjadi. Kritik yang disampaikan tentu saja menunjukkan kondisi sosial yang dianggap kurang baik dan tidak sesuai lagi dengan seseorang atau kelompok tertentu.

Kritik dapat terasa sinis jika disampaikan menggunakan bahasa yang menggambarkan rasa marah, jengkel, dan sebagainya. Bisa juga terasa menghibur jika kritik tersebut disampaikan lewat humor. Pembacanya bisa saja tertawa saat menanggapi kritik yang disampaikan oleh penulisnya. Biasanya penyampaian kritik seperti ini bersifat tersirat, seolah-olah pengarang tidak sedang mengkritik apa pun.

Ketimpangan sosial yang terjadi biasanya selalu menggambarkan kenyataan pahit seputar kehidupan masyarakat yang berdampingan dengan kemiskinan, kejahatan, keluarga, politik, dan tentu saja, korupsi. Dalam karya sastra, hal-hal seperti itu biasanya diangkat oleh penulis atau pengarang dengan cara mendeskripsikan lingkungan dan permasalahannya, serta menjadikan salah satu tokohnya sebagai orang yang mengedepankan kebenaran dan segala jenis keadilan.

Dalam hal ini, karya sastra menjadi sarana untuk meluruskan kembali hubungan manusia dengan sekitarnya, entah dengan keluarga, lingkungan, politik, ekonomi, dan lain sebagainya yang kerap sekali menjadi permasalahan dan ketimpangan sosial. Karya sastra yang seperti itu menuntut pembacanya untuk memahami manusia dan segala permasalahannya, bukan sekadar untuk mengetahui jalan cerita yang disajikan.

Sejatinya, sastra hadir sebagai sebuah teks yang dapat menjelma banyak bentuk. Di satu sisi sastra menjadi sebuah bujuk rayu yang menuaikan perasaan terdalam, di sisi lain sastra hadir sebagai sebuah orasi yang menyuarakan protes dan sebagainya. Bentuk-bentuk seperti itulah yang secara tak langsung mempengaruhi pola pikir pembacanya secara halus.

Saat sastra dihadapkan dengan korupsi, akan terbayang deretan kata-kata penuh nilai estetika bertarung melawan sebuah tindak kejahatan. Dua hal yang sangat kontradiktif. Seperti hitam dan putih, sastra mewakili gagasan, ide, buah-buah pikiran yang berpihak pada moralitas, sedangkan korupsi mewakili dunia hedonisme yang bersanding dengan keburukan.

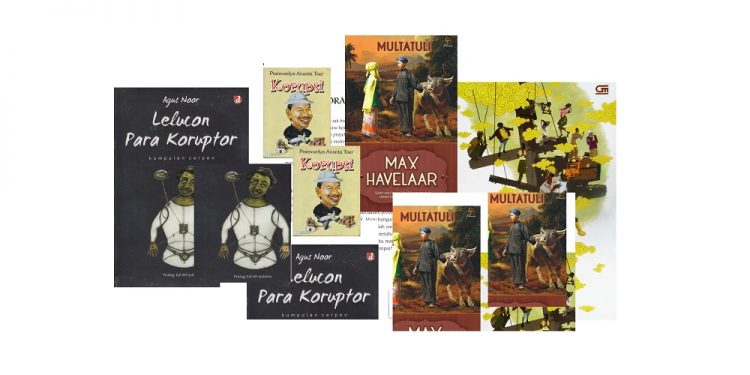

Sastra sendiri sebenarnya sudah lama menjadi bentuk perlawanan terhadap korupsi yang kerap kali dilakukan oleh elit penguasa. Multatuli misalnya, pada tahun 1859 ia menulis Max Havelaar of de Aoffieveilingen der Nederlandsche Handelmaatschappiij atau yang lebih dikenal dengan Lelang Kopi Perusahaan Dagang Belanda, menceritakan tentang para penguasa pribumi dan colonial yang gemar melakukan praktik korupsi.

Karya tersebut pun berhasil membuka mata politisi dan masyarakat Belanda tentang permasalahan yang terjadi di negeri jajahannya sendiri. Pramodya Ananta Toer juga menulis karya sastra bertemakan korupsi. Di tahun 1960, ia menulis novel berjudul Korupsi dengan rezim Orde Lama sebagai settingnya. Di luar negeri, karyanya begitu diminati banyak orang.

Di zaman Orde Baru, Ahmad Tohari kemudian muncul bersama novel karangannya berjudul Orang-Orang Proyek. Novel tersbeut bercerita tentang Kabul, seorang insinyur yang tak bisa menguraikan hubungan antara kejujuran dan kesungguhan dalam sebuah proyek pembangunan dan keberpihakan terhadap masyarakat miskin.

Saat ini, Agus Noor kerap membuat cerita pendek bertemakan korupsi. Buku antologi cerpen berjudul Lelucon Para Koruptor adalah salah satunya. Lewat karya-karyanya, ia memberikan kritik sosial terhadap kemiskinan, kejahatan, disorganisasi keluarga, politik, dan korupsi.

Di luar dari nama-nama di atas, masih banyak karya sastra dan nama-nama penulisnya yang menjadikan korupsi sebagai tema utamanya, yang membicarakan koruptor dan segala kejahatannya, yang secara langsung ataupun tidak mempengaruhi para pembaca untuk menolak praktik korupsi, memusuhi para koruptor, dan membenci ketidakjujuran. Lewat estetika sastra, selalu muncul karya-karya sastra baru yang mencerca korupsi, entah dalam bentuk novel, cerpen, esai, puisi, naskah drama, dan lain sebagainya.

Di sini, tentu saja para sastrawan mengambil peran paling dominan. Mereka harus sama-sama sepakat menyuarakan perlawanan terhadap korupsi, menyelipkan nilai-nilai pendidikan anti korupsi ke dalam karya-karyanya. Sehingga, para pembaca dapat menemukan kata dan makna perlawanan korupsi itu sendiri melalui pendekatan sastra. Besar harapannya, karya sastra tersebut dapat membius orang-orang untuk membenci praktik korupsi dan para pelakunya. Perlahan-lahan, korupsi akan memudar, dan generasi Indonesia dapat terbebas dari mental koruptor. [T]