Tetapi sungguh saya sangat menghormati beliau sebagai pengarang Bali pertama yang berhasil mengibarkan Bali di forum nasional. Langkahnya menjadi angin yang selalu akan meniup perahu para pengarang Bali untuk melihat bahwa Bali juga punya potensi sastra yang tinggal diasah saja. (Putu Wijaya, email kepada penulis, 3 Mei 2007).

***

Pendahuluan

Artikel ini menguraikan secara lebih dekat dan agak detail sosok kepengarangan Panji Tisna, khususnya mengenai hubungan antara pengalaman hidupnya dengan karya-karyanya. Aspek yang diuraikan adalah biografi Panji Tisna, proses kreatifnya sebagai pengarang, suka-dukanya dalam dunia seni sastra dan film, dan kekhasan novel-novel yang diciptakan.

Sudah banyak tulisan dan tinjauan tentang pengarang Bali yang dikenal sebagai bagian dari Angkatan Pujangga Baru ini seperti Teeuw (1967), Caldwell (1985), Quinn (1998), Putra (2002; 2008; 2011), Liem (2003), Gorda (2005), Artawan (2008). Ada yang membahas sosok atau karyanya secara sendiri atau digabungkan dengan sastrawan lain. Semua pembahasan tentang Panji Tisna berguna sekali dalam memberikan kita gambaran tentang pencapaian-pencapaiannya tidak saja di bidang sastra, tetapi juga sosial, dan budaya. Gde Artawan memanfaatkan kehadiran pendekatan feminisme dalam menelisik spirit feminisme dalam karya-karya Panji Tisna (2008).

Tulisan Caldwell, yang menjadi salah satu sumber utama artikel ini, berisi cukup banyak detail mengenai sisi-sisi human interest Panji Tisna sejak masa sekolah, hubungannya dengan orang tuanya, dan suka-duka lainnya. Banyak pula informasi yang tertuang dalam tulisan Caldwell tentang latar belakang Panji Tisna dalam menciptakan karya-karyanya yang belum banyak sampai kepada pembaca dan peneliti di Indonesia karena tertulis di jurnal internasional dalam bahasa Inggris.

Artikel ini mencoba merangkum sumber-sumber penting mengenai Panji Tisna dengan tujuan memberikan gambaran yang lebih dekat tentang pengarang besar Bali ini. Pembicaraan atas ciri-ciri umum karya Panji Tisna juga disertakan dalam artikel ini. Selain itu, disertakan pula beberapa informasi penting lainnya termasuk kesan terhadap sosok Panji Tisna atau karyanya dari pengarang Indonesia lainnya seperti Putu Wijaya dan Pramudya Ananta Tur.

Seperti kesan yang pernah disampaikan sastrawan Putu Wijaya, prestasi Panji Tisna “menjadi angin yang selalu akan meniup perahu para pengarang Bali untuk melihat bahwa Bali juga punya potensi sastra yang tinggal diasah saja”. Kesan ini tidak berlebihan karena dewasa ini, kian banyak penulis Bali yang tampil dalam jagat sastra Indonesia. Uraian akan diawali dengan biografi Panji Tisna dengan sedapat mungkin mengaitkan latar belakang kehidupannya dengan karya sastra yang ditulisnya, fakta yang menunjukkan betapa eratnya kaitan antara latar belakang kehidupan Panji Tisna dengan karya sastra yang diciptakan.

Biografi

I Gusti Nyoman Panji Tisna lahir 11 Februari 1908 di Puri Buleleng, Bali, dan meninggal 2 Juni 1978, dalam usia 70 tahun. Belakangan dia menggunakan nama ‘Anak Agung’, gelar yang dianggap lebih tinggi dari ‘I Gusti’. Meski sudah lama meninggal, namanya tetap populer dalam dunia sastra Indonesia sebagai bagian dari Angkatan Pujangga Baru. Panji Tisna lahir sebagai anak laki-laki pertama dari keluarga Raja Buleleng X, I Gusti Putu Jelantik yang memerintah di bawah kekuasaan kolonial Belanda. Dia anak ketiga (Nyoman) dari lima bersaudara; dua kakaknya perempuan, dua adiknya laki-laki. Sebagai putra mahkota, dia berhak atas tahta Kerajaan Buleleng jika waktunya tiba.

Lahir sebagai putra bangsawan memungkinkan Panji Tisna untuk bersekolah ke luar Bali tanpa halangan finansial. Tahun 1923, dia masuk ke sekolah lanjutan pertama (MULO) di Batavia. Di sini dia belajar bahasa Inggris, Jerman, dan Perancis.

Setahun kemudian, 1924, Panji Tisna dipanggil pulang untuk dinikahkan dengan sepupu jauhnya. Setelah menikah dalam usia 16 tahun, dia sempat kembali ke Batavia tanpa ditemani istri. Tidak lama kemudian, Panji Tisna pulang ke Singaraja mungkin karena kesepian. Sekolahnya pun gagal. Pantas dicatat bahwa ketika bersekolah di Batavia itulah untuk pertama kalinya Panji Tisna mulai menulis sajak dan syair.

Bakat Panji Tisna sebagai penulis berkembang karena faktor pendidikan dan lingkungan. Kakek dan ayahnya memiliki banyak koleksi lontar. Di Puri Buleleng sering dilaksanakan apresiasi sastra Bali dan Jawa Kuna dalam bentuk mabebasan (menembangkan karya sastra kakawin dan memberikan arti secara estetis baris demi baris). Ibunya juga penggemar sastra yang kerap menuturkan legenda dan mendongengkan cerita kepada Panji Tisna kecil. Lukisan kegiatan mabebasan muncul dalam bagian awal novel pertamanya, Ni Rawit Ceti Penjual Orang (1935). Jelas bahwa aktivitas sastra di Puri Buleleng menjadi salah satu sumber inspirasinya dari karya ini.

Walau sempat gagal bersekolah, minat Panji Tisna untuk belajar tetap tinggi. Tahun 1926 dia ke Surabaya untuk kursus bahasa Belanda dan Jerman. Di sini dia mulai gemar membaca, tetapi tidak ada informasi buku apa saja yang dibacanya waktu itu. Setahun kemudian dia kembali ke Singaraja, dan menerima pekerjaan dari ayahnya sebagai ‘sekretaris raja’. Pekerjaan ini, menurut Ian Caldwell (1985), diterima Panji Tisna dengan agak terpaksa karena kemauannya adalah melanjutkan sekolah.

Di sela-sela kesibukan sebagai sekretaris, Panji Tisna memulai usaha ekspor kopra. Sejak itu Panji Tisna banyak berhubungan dengan pemilik kebun dan pemanjat kelapa di daerah Buleleng. Deskripsi yang indah dan memikat tentang kesibukan pemanjat kelapa banyak muncul dalam bagian awal novel keduanya, Sukreni Gadis Bali (1936). Ketika mengurus bisnis kopra, Panji Tisna kerap berkunjung ke daerah pantai di Bali Selatan seperti Sanur, Kuta, Nusa Penida. Tempa-tempat ini juga menjadi latar novel Ni Rawit Ceti Penjual Orang, khususnya bagian yang menuturkan kisah penculikan atau jual-beli budak-budak.

Antara 1929 dan 1934, Panji Tisna menangani bisnis transportasi milik ayahnya dan tinggal di Lombok. Ketika di Lombok, dia dicurigai Belanda karena bergaul dengan cucu Raja Lombok yang diungsikan ke Jawa karena membangkang. Panji Tisna kembali ke Singaraja 1934 dan setahun setelah itu berhasil menerbitkan novel pertamanya, Ni Rawit Ceti Penjual Orang.

Panji Tisna tampaknya gemar belajar bahasa. Dia mengusai bahasa Inggris, Belanda, Perancis, Jerman, Melayu, dan Jawa Kuna. Selain itu, dia juga tertarik belajar bahasa Sansekerta. Tahun 1934, dia mulai belajar Sansekerta dari Dr. Goris, sarjana Belanda yang saat itu sering ke Puri Buleleng. Keterampilan berbahasa ini mendorong dia untuk menjadi guru dan mendirikan sekolah untuk kemajuan publik.

Tahun 1935, Panji Tisna diminta oleh Goris ke Desa Buduk, Badung, di Bali Selatan. Dia ditugaskan untuk mengorek informasi kerusuhan yang menimpa warga desa itu setelah mereka pindah agama menjadi pemeluk Kristen. Peristiwa ini juga memberikan Panji Tisna inspirasi ketika menulis Sukreni Gadis Bali, terutama bagian yang mengungkapkan masalah apakah orang Bali yang pindah agama (dari Hindu ke Kristen) berhak atas warisan dari orang tuanya. Insiden Buduk membuat dia mulai memikirkan tentang Kristen, sampai akhirnya tahun 1946 Panji Tisna sendiri benar-benar menjadi pemeluk Kristen.

Tahun 1936, Panji Tisna hendak pergi ke Wina untuk kuliah. Sesampai di Singapura, dia terpaksa balik ke Batavia lalu Bali karena infeksi mata. Tak lama kemudian, dua anaknya meninggal dalam waktu seminggu akibat cacar ringan. Karena stress, dokter menyarankan Panji Tisna tinggal di daerah berhawa sejuk untuk mencari ketenangan.

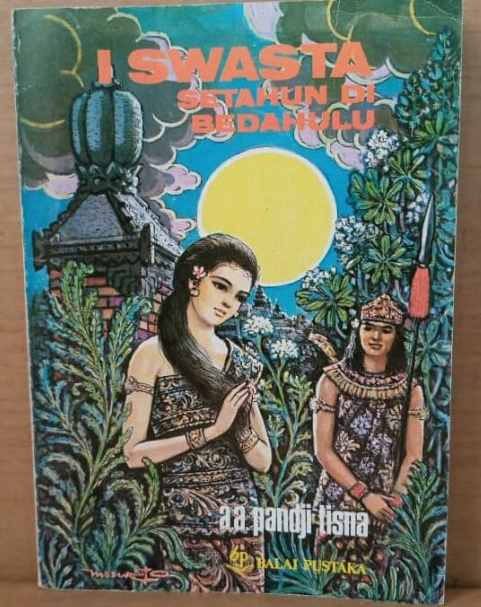

Pergilah dia ke daerah pegunungan Kintamani daerah indah dan sejuk. Dalam kembara itulah dia menulis novel ketiganya, I Swasta Setahun di Bedahulu (1938), yang dikisahkan terjadi di daerah Kintamani dan sekitarnya. Perasaan Panji Tisna sebagai manusia yang tidak bisa berkelit dari terpaan nasib, tercermin dalam sosok I Swasta yang pada akhirnya gagal mewujudkan cita-citanya.

Sekembali dari Kintamani, Panji Tisna menjadi redaktur majalah kebudayaan Djatajoe (Singaraja) dan dalam majalah ini dia menerbitkan beberapa artikel budaya dan agama Hubungan Panji Tisna dengan Armijn Pane yang waktu itu menjadi redaktur Poedjangga Baroe tampaknya sudah akrab karena mereka sama-sama sastrawan. Jejak nomor-tukar majalah antara Djatajoe dan Poedjangga Baroe merupakan bukti mereka melakukan ‘komunikasi sastra budaya’. Selain menulis novel, Panji Tisna memublikasikan beberapa puisi di Poedjangga Baroe dan cerpen di majalah Terang Bulan (Surabaya). Novelnya Dewi Karuna terbit di Medan 1941. Novel lainnya “I Putera dan I Gde Arka” diikutkan dalam lomba Balai Pustaka, tetapi tidak menang dan tidak pernah terbit.

Panji Tisna pindah ke tanah milik ayahnya di pantai (yang kini terkenal dengan nama) Lovina tahun 1940. Bali masih dijajah Belanda. Namun, tahun 1942, Jepang datang dan merampas buku-buku Panji Tisna. Dia sendiri ikut ditahan mungkin atas tuduhan dekat dengan orang-orang Belanda. Setelah ayahnya meninggal 1945 dan Indonesia merdeka, Panji Tisna diangkat menjadi pimpinan Dewan Raja-raja Bali, posisinya selevel gubernur. Tak lama setelah itu, 11 Februari 1946, saat ulang tahun ke-38, Panji Tisna, istri ketiga, dan anak-anaknya dibaptis oleh A.F. Ambisa asal Ambon, menjadi pemeluk Kristen. Dia pensiun sebagai raja karena tunduk pada konvensi bahwa raja di Bali mestinya pemeluk Hindu.

Panji Tisna sempat ke luar negeri seperti Eropa untuk mengobati matanya yang infeksi. Tahun 1949 dia ke Belanda atas undangan lembaga kebudayaan STICUSA. Dia juga sempat ke India empat bulan atas biaya sendiri untuk mempelajari pembangunan pedesaan dan kemudian menengok anaknya yang belajar perfilman di Bombay. Sekembali di Singaraja, dia membuka sekolah, perpustakaan, dan bioskop. Sampai di sini jelas bahwa Panji Tisna bukan saja seorang sastrawan, tetapi juga memiliki jiwa pendidik dan pengusaha. Sebagai pengusaha, dia sudah menunjukkan lewat usaha ekspor kopra, belakangan lalu bioskop. Tahun 1951, dia menjadi anggota DPR Pusat utusan daerah Bali, setahun kemudian pensiun.

Panji Tisna mengembangkan Lovina (Love Indonesia) sebagai daerah wisata dengan mendirikan sarana akomodasi. Dia adalah pelopor pariwisata di Bali Utara. Pemerintah Provinsi Bali mempersembahkan anugerah Karya Karana Pariwisata tahun 2003 kepadanya bersama sekitar tokoh lainnya seperti pemandu wisata kawakan Nang Lecir atas jasa-jasa pengembangan pariwisata. Berkat sentuhan dan promosi yang dilakukan Panji Tisna dengan caranya sendiri, Lovina memang menjadi daerah wisata yang berkembang. Di Lovina yang tenang ini, tepat pada Hari Natal 1953, dia menulis novel I Made Widiadi kembali Kepada Tuhan (terbit 1957), mengisahkan insan penuh cobaan hidup yang akhirnya menemukan Tuhan dalam Kristiani, sesuatu yang mencerminkan keyakinannya.

Panji Tisna meninggal 2 Juni 1978 akibat serangan jantung. Dia meninggalkan empat istri dan 15 anak. Jasadnya dikuburkan di dekat gereja di Desa Seraya secara Kristiani. Selang 27 tahun, tepatnya 12 Agustus 2005, keluarganya melakukan kremasi (ngaben) secara Hindu. Keluarganya yang memeluk Hindu melakukan itu sebagai tanda pembayaran utang kepada leluhur (pitra rna).

Di antara sekian banyak jasanya—pengusaha, pendidik, perintis pariwisata—sosok Panji Tisna sebagai pengarang angkatan Pujangga Baru-lah yang lebih banyak dikenang sejalan dengan popularitas novelnya terutama Sukreni Gadis Bali yang terus dicetak ulang sampai sekarang bahkan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Sejarah mencatat, Bali yang kaya akan sastra tradisional bisa melahirkan penulis sastra modern yang ikut mengibarkan sastra Indonesia pada masa kolonial.

Kepeloporan Panji Tisna dalam sastra modern diikuti penulis generasi berikutnya dan terus sampai sekarang. Kalau dulu hanya ada nama Bali, Panji Tisna saja, dalam jagat sastra Indonesia, kini nama-nama Bali banyak sekali seperti I Nyoman Rasta Sindhu, Putu Wijaya, Gde Aryantha Soethama, Fajar Arcana, Oka Rusmini, Cok Sawitri, dan sejumlah penulis lainnya yang berkarya di Bali termasuk Sunaryono Basuki dan Tan Lio Ie. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka adalah penulis-penulis yang mengagumi Panji Tisna sebagai orang yang secara tidak langsung membukakan mereka jalan untuk masuk ke dalam jagat sastra nasional, tepat seperti kata Putu Wijaya bahwa langkah Panji Tisna ‘menjadi angin yang selalu akan meniup perahu para pengarang Bali untuk melihat bahwa Bali juga punya potensi sastra yang tinggal diasah saja’.

Proses Kreatif Panji Tisna

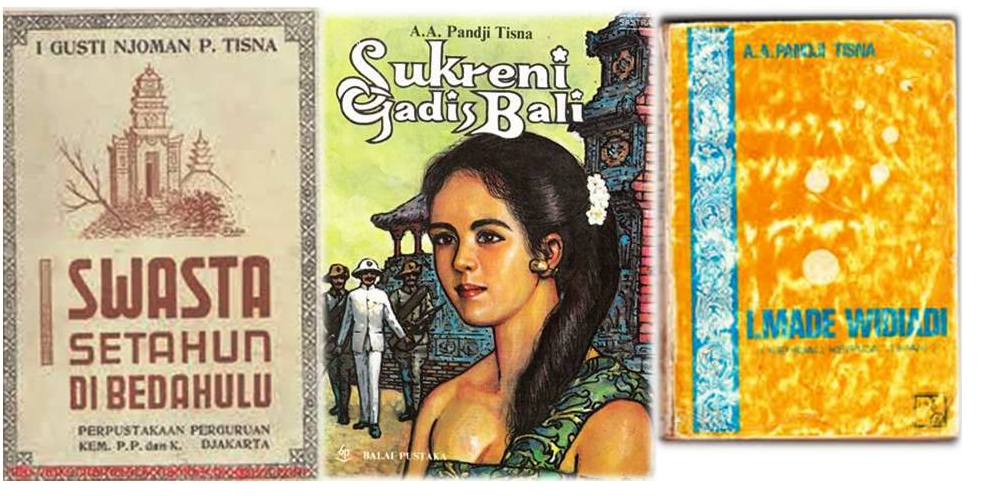

Dalam masa hidupnya sebagai pengarang, Panji Tisna sudah menulis 18 novel, puisi, cerita pendek, dan belasan artikel (Caldwell 1985). Dari sekian karyanya, hanya empat yang terkenal yaitu Ni Rawit Ceti Penjual Orang (1935), Sukreni Gadis Bali (1936), I Swasta Setahun di Bedahulu (1938), dan I Made Widiadi Kembali kepada Tuhan (1957). Sepintas sudah disinggung di atas kaitan antara latar belakang kehidupan Panji Tisna dengan karyanya. Hal ini akan ditinjau lebih dekat lagi, khususnya sejauh manakah kondisi sosial budaya Bali mempengaruhi proses kreatifnya?

Novel pertama, Ni Rawit, ditulis karena tekad Panji Tisna membuktikan kepada ayahya yang menjadi Raja Buleleng bahwa dia bisa menjadi anak yang baik (suputra), orang yang ‘ternama’ di bidang yang dipilihnya. Pembuktian ini disampaikan karena saat itu hubungan Panji Tisna dengan ayahnya agak disharmonis menyusul insiden yang saling berkaitan. Pertama, Panji Tisna difitnah oleh kontrolir Belanda, Dr. Luring hendak meracuni ayahnya sebagai jalan untuk merebut tahta dan kuasa raja. Kedua, ayahnya menolak kemauan Panji Tisna membangun usaha ekspor kopra sendiri.

Alasan Panji Tisna menulis Ni Rawit secara eksplisit pernah disampaikan kepada dosen sastra Universitas Udayana Made Sukada (1938-2003) suatu kali pada tahun 1969. Katanya: “saya [akan] mengarang Ni Rawit itu [adalah] oleh karena mendapat sesuatu hal yang menjauhkan perantaraan saya dengan orang tua saya…”. Kata ‘perantaraan’ itu barangkali artinya ‘hubungan’. Hubungan yang jauh sama dengan ‘tidak harmonis’. Setelah novelnya rampung, hubungannya dengan ayahnya kembali normal. Novel ini berkisah tentang berbagai hal mulai dari cinta, guna-guna, duit, kuasa, dan perbudakan. Semuanya dikisahkan perjalanan hidup tokoh utamanya, Ni Rawit.

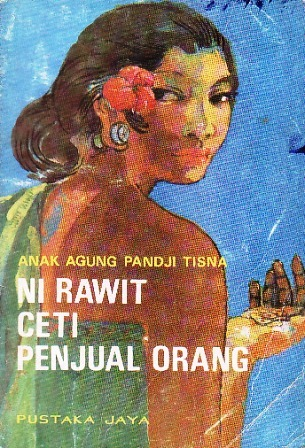

Kisah Ni Rawit dituturkan dalam dua bagian. Bagian pertama melukiskan Ni Rawit sebagai makelar cinta (ceti) yang mata duitan. Dia rela ditiduri demi duit. Duit itu buat main judi. Bagian kedua mengisahkan kehidupan tragis Ni Rawit mulai dari menjadi makelar budak sampai akhirnya dia dijebak dijual sebagai budak oleh makelar lain. Adegan ini cukup menarik karena melukiskan dengan baik Ni Rawit terjebak di kapal pengangkut budak. Rawit naik ke kapal itu untuk menjual langsung budaknya kepada juragan kapal dengan harapan dapat harga lebih mahal, tetapi juragan budak di kapal mengatakan bahwa mereka sudah membayar sejumlah uang kepada makelar di darat untuk sejumlah budak termasuk Ni Rawit. Juragan budak di kapal menganggap budak yang dibawa Ni Rawit dan Ni rawit sendiri adalah budak. Mereka akhirnya diangkut meninggalkan Bali sebagai budak. Nasib Ni Rawit sungguh tragis. Novel ini antara lain dikisahkan terjadi di (pelabuahn) Kuta dan Nusa Penida. Panji Tisna sempat beberapa kali pergi tempat-tempat tersebut untuk menjiwai penulisannya.

Lukisan pengalaman hidup Ni Rawit dari ceti yang mata duitan, penjual budak, sampai akhirnya menderita sebagai budak adalah ilustrasi sebuah mekanisme hukum karma dalam kepercayaan masyarakat Bali. Berdasarkan hal inilah bisa dikatakan bahwa tema novel ini tak jauh dari hukum karma. Tema seperti ini mungkin banyak diketahui Panji Tisna dari sastra tradisional dan cerita lisan, baik yang didongengkan ibunya maupun yang didengar dari apresiasi sastra, mabebasan. Adegan mabebasan banyak muncul dalam bagian awal cerita novel Ni Rawit.

Kalau penulisan novel Ni Rawit dipicu masalah personal antara Panji Tisna dan ayahnya, novel Sukreni diilhami isu sosial. Ilham novel Sukreni adalah konflik sosial yang merupakan ekses dari konversi-agama Kristen di Bali 1930-an. Hal ini ditegaskan Panji Tisna pada tahun 1966. Menurutnya, novel Sukreni “timbul karena pertikaian agama Hindu Bali dengan agama Kristen soal kubur dan warisan. Karangan ini sangat objektif tetapi dengan tendens kiranya kedua agama itu tetap memegang perdamaian di antara kedua pihak” (Caldwell 1985).

Pemerintah kolonial Belanda bersifat ambivalens terhadap Bali dalam hal tradisi dan agama. Di satu pihak mereka hendak melestarikan tradisi plus agama Hindu dengan memblokir masuknya pengaruh komunisme dan Islamisme, di pihak lain membiarkan misionaris Kristen dibiarkan beroperasi. Kegiatan misionaris berhasil membuat sejumlah orang Bali beralih memeluk agama Kristen. Perubahan sosial inilah yang kemudian menimbulkan konflik di masyarakat seperti yang terjadi di Desa Buduk, Badung, Bali Selatan. Insiden inilah yang menjadi sumber ilham penulisan Sukreni Gadis Bali.

Dr. Goris kurang setuju atas program misionaris. Dia meminta Panji Tisna untuk mengamati apa yang terjadi di Buduk. Yang terjadi di Buduk kemungkinan konflik memperebutkan warisan dan soal kuburan. Yang jelas, di mata Panji Tisna warga Bali Kristen di Buduk ‘baik-baik, tetap halus dan berbudi Bali’ (1956). Sepulang dari Buduk, Panji Tisna bukannya membantu Goris membuat laporan, tetapi malah menulis novel Sukreni.

Sama dengan Ni Rawit, tema utama novel Sukreni adalah hukum karma. Tokoh manteri polisi yang memperkosa Sukreni akhirnya mati dibunuh anaknya yang lahir dari hasil perkosaan atas Sukreni. Di dalam tema yang melodrama ini, terselip cerita tentang hak waris bagi orang yang pindah agama. Pengadilan (Raad Kertha) memutuskan bahwa orang yang beralih agama tak berhak atas warisan. Namun, lewat tokoh cerita Ida Gde Swamba, Panji Tisna mengusulkan agar penyelesaian persoalan ini tidak dilakukan di pengadilan tetapi di tingkat desa (lihat nukilan).

Penyelipan isu konversi agama terasa relevan dengan alur cerita dan berguna dalam menegaskan watak tokoh-tokohnya. Pilihan Panji Tisna untuk menyelipkan soal alih agama menunjukkan dia cukup sensitif tidak saja terhadap persoalan sosial di Bali tahun 1930-an ketika novel ditulis tetapi dengan halus menyarankan ‘bagaimana sebaiknya Bali menghadapi perubahan’.

Proses penulisan novel I Swasta tak kalah menariknya dari dua novel di atas. Novel I Swasta pun ditulis dengan awal duka yang dalam. Penyebabnya adalah stress yang menimpanya menyusul kematian dua anaknya berturut-turut. Dokter menyarankan dia menenangkan diri di daerah sejuk. Pilihannya jatuh ke daerah Kintamani. Selama empat bulan di sana, dia mengunjungi desa-desa seperti Trunyan dan Kedisan yang kemudian menjadi latar novelnya. Novel ini dikisahkan terjadi sebelum abad ke-10, saat harmonisnya hubungan kerajaan Bedahulu (Bali), Jawa, dan Sriwijaya. Minat Panji Tisna pada sejarah tampaknya diperoleh dari gurunya, Goris yang menulis sejarah Bali.

Novel terakhirnya, I Made Widiadi, ditulis paling lama yakni empat tahun lebih (1953-1957). Panji Tisna pertama kali menyebutkan tentang novel ini dalam suatu suratnya kepada Armijn Pane, 9 Juli 1952. Menurut Ian Caldwell, inspirasi menulis novel ini datang dari dialog Panji Tisna dengan keponakannya yang menjadi redaktur majalah Bhakti, majalah yang terbit di Singaraja 1952-1954. Redaktur ini (tak disebutkan namanya) menjadi atheis sepulang dari tur ke Eropa Timur. Menurut Panji Tisna, pendirian anak muda ini sangat berbahaya. Harus dicegah. Caranya? “Dengan menulis novel,” katanya seperti dikutip Caldwell. Untuk menulis novel berlandaskan agama, dia membaca buku-buku tentang materialisme, Hinduism, Islam, dan konsultasi dengan gurunya, Goris.

Penulisan I Made Widiadi sempat tertunda beberapa tahun karena kepergian Panji Tisna ke luar negeri seperti India dan Eropa. Penulisannya dilanjutkan lagi setelah anaknya yang belajar film di Bombay pulang dan memberikannya buku Human Destiny (Nasib Manusia) karya Pierre Lecomte du Nouy. Panji Tisna membaca buku ini sampai tiga kali dan dari sanalah dia mendapat tambahan inspirasi meneruskan menulis novel ini.

Namun, proses penulisan novel ini tertunda lagi akibat Panji Tisna tertarik untuk membuat film. Dia membuat “Sukreni Gadis Bali” menjadi film. Usaha ini gagal, hatinya kecewa (lihat di bawah). Sejak itu, Panji Tisna melanjutkan menulis lagi. Dari sini terlihat, proses kreatif Panji Tisna seperti matahari yang timbul-tenggelam tetapi pasti terbit. Novel I Made Widiadi terbit 1957.

Dalam melakoni proses kreatifnya, Panji Tisna banyak berutang budi pada sarjana Belanda, Dr Goris. Mungkin karena gesekan intelektualitas itulah karya-karya Panji Tisna dapat merefleksikan perubahan sosial Bali dengan sangat bobot.

Kecewa karena ‘Sukreni Gadis Bali’ Disensor

Banyak hal menyentuh dalam kehidupan Panji Tisna. Salah satu yang mengundang ibah adalah ketika film ‘Sukreni Gadis Bali’ yang diproduksinya sendiri tahun 1950-an disensor oleh pemerintah di Jakarta. Sensor berupa pengguntingan itu mengakibatkan alur cerita menjadi berantakan. Panji Tisna kecewa sekali. Sia-sialah biaya produksi sebanyak Rp 600.000 (Ngurah Gorda [2005] menyebutkan Rp 900.000). Untuk ukuran tahun 1950-an, uang itu besar sekali nilainya. Menurut Ian Caldwell (1985), dana produksi itu sebagian besar pinjaman!

Minatnya membuat film berbenih sejak tahun 1920-an. Ketika kanak-kanak, dia gemar menonton film. Ketika itu di Singaraja sudah ada gedung bioskop, di antaranya milik warga keturunan Armenia. Film yang diputar beragam, mulai dari komedi Charlie Chaplin sampai film drama Meksiko. Bisnis bioskop mendorong dia membangun gedung bioskop sendiri tahun 1950-an. Selain itu, dia juga mengirim salah satu anaknya, AA Made Dipa, untuk belajar cara membuat film di The Picture Arts Academy, di Bombay, India. Saat ke India menengok anaknya, Panji Tisna membeli seperangkat alat produksi film.

Dengan peralatan dan masukan pengetahuan dari anaknya, Panji Tisna mulai menggarap filmnya sendiri dengan mengangkat cerita novel Sukreni Gadis Bali. Pembuatan film itu dilandasi keinginan untuk mencari dana. Kalau bisa untung, dia hendak membangun sekolah pertanian di Desa Seraya, Bali Utara. Tapi, seperti kata pepatah ‘untung tak bisa diraih, malang tak dapat ditolak’, film “Sukreni Gadis Bali” itu kena banyak sensor sehingga hancur. Mungkin sama hancurnya dengan hati Sukreni, yang diperkosa seorang manteri polisi tak bermoral di dalam kisah novel itu.

Gagal menjadi film, novel Sukreni Gadis Bali akhirnya menjadi sinetron. Tahun 1993, sinetron Sukreni diproduksi dan ditayangkan di RCTI dalam enam episode setiap minggu. Tentu saja Panji Tisna tak bisa memirsa karena pembuatan dan penayangan sinetron ini terjadi sekitar 15 tahun setelah dia meninggal. Hal lain yang patut dicatat dari novel Sukreni Gadis Bali adalah novel ini tahun 1998 diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh George Quinn dengan judul The Rape of Sukreni (1998). Dibandingkan judul aslinya, judul ini agak sensasional dan memiliki nillai jual yang tinggi. Meski demikian, judul ini tetap merefleksi isi cerita.s

Pengalaman hidup Panji Tisna lainnya yang menyentuh hati adalah yang berkaitan dengan cinta dan rumah tangga. Walaupun berpendidikan modern, Panji Tisna tak bisa mengelak dari jodoh yang ditetapkan orang tuanya. Tahun 1924, Panji Tisna dinikahkan dengan sepupunya, padahal saat itu hatinya mencintai seorang penari legong. Benih cinta Panji Tisna terhadap penari legong berusia 13 tahun itu tumbuh terus. Menurut Ngurah Gorda (2005), gadis itu bernama Putri. Ini berarti bahwa puisi cinta berjudul “O, Poetri”, yang dimuat dalam Poedjangga Baroe (1933) adalah memori cinta Panji Tisna kepada wanita yang pernah dicintainya.

Duka berikutnya ketika dia difitnah oleh kontrolir Belanda, Dr. Luring, seolah Panji Tisna hendak meracuni ayahnya. Tentang fitnah itu, Panji Tisna kepada seorang wartawan menuturkan: “Betapa sakit hati saya ketika itu…” Hubungannya dengan ayahnya menjadi kurang harmonis. Dalam duka itulah, Panji Tisna menulis dan jadilah novel Ni Rawit Ceti Penjula Orang. Dengan novel itu, Panji Tisna bisa menunjukkan prestasi diri, bahwa dia anak yang baik, anak yang bisa membahagiakan orang tuanya.

Pengalaman menarik lainnya yang mewarnai kehidupan Panji Tisna adalah ketika dia mengembara ke Kintamani tahun 1930-an. Kalau sastrawan zaman sekarang bepergian menjinjing laptop, Panji Tisna melengkapi diri dengan mesin ketik, tetapi seperti pernah ditulis oleh sastrawan Gerson Poyk, mesin ketik itu bukan dijinjing Panji Tisna sendiri tetapi dipikul dengan tongkat bambu oleh dua pengiringnya. Bisa dibayangkan betapa beratnya mesin ketik tempo doeloe, bisa-bisa melebihi 10 kilogram. Sebagai anak raja, mudahlah bagi Panji Tisna untuk mendapatkan pengiring alias kaki-tangan setia.

Empat bulan lebih Panji Tisna menenangkan pikiran dan mencari inspirasi di kawasan sejuk Kintamani. Di sana dia berjalan naik bukit turun bukit, dari satu desa ke desa lain, yang menjadi latar novelnya I Swasta Setahun di Bedahulu. Malam hari Panji Tisna dan pengiringnya tidur di tenda setelah letih menulis di bawah langit biru bertabur bintang-bintang. Mengembara dan merasakan suasana di daerah-daerah yang menjadi latar novelnya tampaknya merupakan bagian penting proses kreatif Panji Tisna. Ketika menulis novel Ni Rawit sebelumnya pun dia sempat mengembara ke Kuta dan Sanur. Pengembaraan itu, katanya, untuk memberi jiwa penulisan.

Selama di Kintamani, Panji Tisna sempat berkunjung ke air panas di daerah Toya Bungkah, di kaki Gunung dan tepi Danau Batur. Panji Tisna pernah mengantarkan sastrawan Sutan Takdir Alisjahbana (STA) untuk menikmati keindahan panorama Kintamani ketika dia pelesir ke Bali 1938. Tampaknya STA jatuh hati pada keindahan Danau Batu sehingga akhir tahun 1970-an dia membeli (dan mengontrak) tanah di sana untuk membangun Balai Seni Toya Bungkah. Di Balai Seni inilah STA menulis dan juga menggelar pentas seni serta melaksanakan kegiatan kebudayaaan bertaraf nasional dan internasional. Setelah STA meninggal 17 Juli 1994, kondisi Balai Seni Toya Bungkah kurang terurus, lalu berantakan.

Kalau saja Panji Tisna dan Sutan Takdir melihat kehancuran Balai Seni Toya Bungkah itu, mungkin hatinya kecewa, sama kecewanya ketika tahu film Sukreni hancur disensor!

Kekhasan Karya-karya Panji Tisna?

Setidak-tidaknya ada tiga ciri khas dari novel-novel Panji Tisna. Kekhasan itu meliputi judul, tema, dan latar. Uraian berikut akan merunut latar belakang kekhasan tersebut dan membahas artinya dalam konteks perkembangan sastra Indonesian.

Judul

Dari segi judul, novel-novel Panji Tisna senantiasa tampil dengan judul nama orang disertai identitas atau pengalaman hidupnya. Judul itu biasanya diambil dari nama tokoh utama cerita, seperti Sukreni dalam Sukreni Gadis Bali, Ni Rawit dalam Ni Rawit Ceti Penjual Orang, I Swasta dalam I Swasta Setahun di Bedahulu, dan I Made Widiadi dalam I Made Widiadi Kembali kepada Tuhan. Mengingat judul adalah salah satu bagian yang sangat penting dari novel, pastilah Panji Tisna memiliki pertimbangan khusus untuk membuat karyanya tampil dengan judul-nama yang khas seperti itu.

Penggunaan nama sebagai judul naratif sudah muncul dalam beberapa novel awal yang diterbitkan Balai Pustaka, seperti Sitti Nurbaya dan Si Jamin dan Si Johan. Walaupun demikian, tidak mungkinlah untuk mengatakan bahwa menjadikan nama tokoh utama sebagai judul sudah menjadi tradisi dalam novel awal Indonesia. Buktinya, banyak novel penting yang tidak memakai nama salah satu tokohnya sebagai judul, misalnya Salah Asuhan, Azab dan Sengsara, Layar Terkembang, Anak Perawan di Sarang Penyamun, dan Belenggu. Sehubungan dengan ini, tanpa berpretensi menciptakan tradisi, pilihan Panji Tisna untuk konsisten menggunakan nama tokoh sebagai judul novel-novelnya adalah keberanian atau keinginan untuk tampil dengan identitas tersendiri.

Namun, mengapa Panji Tisna begitu yakin akan pilihan identitasnya? Dari manakah inspirasinya? Dalam mengangkat nama tokoh cerita sebagai judul novel, kemungkinan besar Panji Tradisi mendapat pengaruh dari sastra tradisional atau dongeng. Karya sastra tradisional baik yang ditertulis di lontar, dibaca dalam apresiasi sastra mabebasan, atau dipertunjukan dalam wayang kulit, biasanya tampil dengan judul nama tokoh seperti Hanoman Duta, Bhima Swarga, dan Subali-Sugeriwa. Cerita dongeng juga kerap tampil dengan nama sebagai judul, Bawang Merah dan Bawang Putih atau Monyet dan Sang Kancil. Cerita klasik dari luar negeri yang popular di Bali tahun 1920-an dan 1930-an juga tampil dengan nama sebagai judul, seperti Sampek Eng Thay (Cina) dan Tuan We atau Nyai Dasima.

Kebiasaan menggunakan nama tokoh sebagai judul naratif sudah biasa dalam sastra tradisional, namun Panji Tisna mengangkatnya sebagai identitas diri dalam sebagian besar novel yang ditulisnya. Walaupun strategi untuk tampil beda ini bukan ide baru, namun tetap pantas dicatata sebagai kekhasan Panji Tisna.

Tema

Walaupun cerita novel-novelnya berbeda-beda, namun hampir keempat novel yang disebut di atas memiliki tema besar yang berkaitan dengan hukum karma. Secara sempit, hukum karma diartikan bahwa nasib orang ditentukan oleh perbuatannya sendiri di masa lalu (atau kehidupan sebelumnya) atau di masa kini. Terkadang juga diyakini oleh sebagian orang bahwa nasib seseorang ditentukan perbuatan orang tua atau leluhurnya. Dalam pengertian yang luas, hukum karma adalah penegasan atas keyakinan kepada Tuhan Maha Pencipta. Artinya, pengalaman hidup atau nasib manusia ditentukan oleh Tuhan.

Tema hukum karma dalam arti sempit bisa dilihat dalam novel Ni Rawit dan Sukreni. Ni Rawit adalah tokoh yang berperilaku buruk, makanya buruk pula akhir hidup yang dialami. Dia menjadi ‘mbak comblang’, suka main judi, main guna-guna, melacurkan diri demi uang, dan menjadi penjual orang (budak) yang rakus. Karena perbuatan-perbuatanya yang berlawanan dengan nilai moral itulah, di akhir cerita Ni Rawit mendapatkan dirinya tertipu dan dijual menjadi budak, dijebloskan di kapal untuk diangkut ke luar negeri. Kapal pengangkut lebih dari 100 budak itu diserang oleh kapal patroli Belanda sehingga Rawit ikut tewas di dalamnya. Nasib Ni Rawit kemungkinan besar tidak akan disesali pembaca karena itu dianggap sesuai dengan hukum karma.

Hal yang sama juga terjadi pada dua tokoh dalam novel Sukreni, yaitu manteri polisi I Gusti Made Tusan dan pemilik warung Men Negara. Pemilik warung inilah yang menjebak Sukreni untuk diperkosa oleh si hidung belang Gusti Made Tusan. Watak Men Negara mirip dengan Ni Rawit, yakni demi uang dia mau menghacurkan kehidupan orang lain. Dalam novel Sukreni, kejahatan Men Negara terasa lebih gawat karena Sukreni yang dijebak itu sesungguhnya anak-kandungnya sendiri dengan suami pertamanya yang sudah cerai. Di akhir cerita Men Negara menjadi gila karena rumah dan hartanya hangus terbakar api. Tusan mati dalam perkelahian melawan penjahat yang tiada lain adalah anak kandungnya yang lahir dari hasil memperkosa Sukreni. Semuanya sesuai dengan mekanisme hukum karma.

Dalam novel I Swasta pembaca bisa melihat bahwa nasib I Swasta ditentukan bukan oleh perbuatannya sendiri tetapi lebih oleh apa yang dilakukan oleh leluhurnya beberapa generasi sebelumnya. Keberhasilannya membunuh manusia-harimau yang mengantarkannya menjadi hamba Kerajaan Bedahulu selama setahun adalah karena perbuatan leluhurnya di masa lalu. Lalu, dia pulang kecewa karena wanita yang dicintainya ternyata mencintai lelaki lain yang notebene adalah temannya sendiri juga adalah akibat masa lalu. Ini semua menunjukkan bahwa nasib manusia sepenuhnya di luar kontrol dan kemauannya sendiri, tetapi ditentukan oleh Tuhan. Dalam novel I Made Widiadi, hukum karma dijabarkan untuk menunjukkan kemahakuasaan Tuhan. Apa pun yang dialami manusia, sedih atau senang, bahagian nestapa, semuanya diatur oleh Tuhan. Widiadi menemukan Tuhannya dalam Kristiani adalah juga kehendak-Nya.

Dibandingkan dengan novel Balai Pustaka zaman kolonial, tema yang disodorkan Panji Tisna memang terasa lain. Kalau novel-novel lain berurusan adat dan modernisasi, atau dengan masalah kehidupan manusia di tengah kekuasan adat dan kolonial, novel-novel Panji Tisna berurusan dengan kepercayaan dan nilai-nilai agama dalam siklus hukum karma. Tidak perlu dibantah lagi bahwa hukum karma universal sifatnya, namun dalam karya Panji Tisna hal ini dilukiskan dalam konteks spesifik budaya dan masyarakat Bali. Dalam novel Sitti Nurbaya dan Salah Asuhan jelas terlihat bayang-bayang manusia yang bangkit atau tercerabut dari adatnya di hadapan kuasa kolonialisme, dalam karya Panji Tisna tampak insan yang bermain sebagai insan manusia biasa dengan kebajikan dan keserakahannya masing-masing di hadapan hukum karma.

Latar

Semua novel Panji Tisna yang disebutkan di atas menjadikan Bali sebagai latar belakang cerita. Lebih dari itu, ceritanya sendiri adalah tentang orang atau masyarakat Bali. Di sinilah keistimewaan novel-novel Panji Tisna karena memberikan kontribusi yang agak lain dari kebanyakan novel-novel generasi Pujangga Baru masa kolonial, yang umumnya tampil dengan latar geografis dan budaya Minang atau kehidupan urban di Jakarta. Karya-karya Panji Tisna mengukuhkan keadaan bahwa sastra Indonesia bersifat multi-ethnic origin, artinya berasal dari berbagai etnik di Nusantara. Dia berhasil menghidangkan selera baru di tengah-tengah dominasi Minangkabau dalam novel-novel awal sastra Indonesia. Pramudya Ananta Tur dalam suatu wawancara di rumahnya di Jakarta dengan penulis mengatakan bahwa novel-novel Panji Tisna menggambarkan semangat optimism, berbeda dengan novel Indonesia lainnya zaman itu yang kebanyakan pesimis. Menurut Pramudya, kalau novel karya penulis Melayu isinya kawin paksa, novel-novel Panji Tisna mengungkapkan sikap kesatria atau patriotisme (Putra 2008:90).

Tahun 1940-an, beberapa pengarang non-Bali juga menulis novel dengan setting Bali dan tentang adat-budaya Bali seperti terlihat dari novel Jangir Bali karya N. St. Iskandar dan Nusa Penida karya Anjar Asmara. Sebetulnya tahun 1930-an ada beberapa karya sastra Melayu Tionghoa yang juga bertutur tentang orang dan adat Bali, seperti Dewi Kintamani dan Leyak karya Soe Lie Piet, dan Brangti karya Romano. Tahun-tahun 1970-an dan seterusnya, novel tentang orang Bali dan adatnya muncul dari tangan Putu Wijaya seperti Bila Malam Bertambah Malam dan Tiba-tiba Malam, dan belakangan dari Oka Rusmini seperti Tarian Bumi (2000). Dengan ini, kian banyak warna lokal Bali yang menjadikan wajah sastra Indonesia mencerminkan keindonesiaan warga negaranya.

Dalam karya-karya Panji Tisna, Bali tampak sebagai daerah yang terbuka, bukan terisolasi. Dalam novel Ni Rawit jelas terlihat Bali memiliki koneksi dengan dunia luar dalam konteks penyuplai dan pembeli budak. Dalam novel Sukreni pembaca bisa melihat kehadiran tokoh Catherjee dari India yang dijadikan figure untuk membahas soal adat termasuk kasta dan agama. Dalam novel I Swasta, yang dilukiskan terjadi abad ke-10, koneksi Bali dengan dunia luar terlihat dari hubungan kerajaan antara raja Bali dengan raja-raja Jawa dan Sumatra seperti Sriwijaya. Fiktif atau real, zaman itu, hubungan Bali dengan Sumatra seperti sudah intensif sekali, lewat pengiriman utusan kerajaan dari kedua belah pihak. Bahasa Melayu, bahasa Jawa, menjadi sarana komunikasi antar-etnik waktu itu. Dalam novel I Made Widiadi, koneksi Bali dengan Lombok, dan Timor juga terlukiskan. Pendek kata, dalam karya Panji Tisna latar Bali bukanlah Bali yang tertutup, tetapi Bali yang memiliki ciri-ciri awal dunia global atau kosmopolitan.

Dalam menulis novel-novelnya kita tahu bahwa Panji Tisna harus mengadakan observasi lapangan, penjelajahan pustaka, permenungan atas arti hidup, dan dialog intelektual. Dialog intelektual banyak dilakukan dengan mentornya yang ahli bahasa Sansekerta, sejarah, dan budaya Bali, Dr. R. Goris. Dengan riset seperti itu, dia seperti ingin menunjukkan bahwa siapa pun bisa menulis tentang Bali atau daerah lain yang bukan habitusnya asal memiliki bakat alam dan intelektualitas. Kekhasan Panji Tisna bukan terletak pada sosoknya sebagai orang Bali, tetapi lebih karena kecerdasannya menjadikan Bali sebagai landasan identitas karya-karyanya: terutama dalam judul, tema, dan latar!

Penutup

Panji Tisna adalah penulis Bali modern pertama yang berhasil memasuki jagat sastra Indonesia. Pada 1930-an, dia sudah menerbitkan tiga novel termasuk Ni Rawit Ceti Penjual Orang (1935), Sukreni Gadis Bali (1936), dan I Swasta Setahun di Bedahulu (1938). Karya-karya tersebut masih mengalami cetak ulang sampai sekarang. Novel Sukreni Gadis Bali sudah menjadi karya klasik dalam kanon sastra Indonesia. Novel ini juga diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh George Quinn tahun 1998, sebuah fakta yang perlu dicatat atas kontribusi karya Panji Tisna dalam memperkenalkan kekayaan sastra Indonesia ke dunia internasional.

Dengan sejumlah penulis Indonesia terkemuka lainnya dari tahun 1930-an, Panji Tisna dikelompokkan ke dalam sastrawan Angkatan Pujangga Baru, julukan berdasarkan nama majalah sastra Poedjangga Baroe yang terbit tahun 1930-an. Sudah banyak yang telah ditulis tentang karya sastra yang diciptakan oleh Panji Tisna dan juga biografinya yang umumnya muncul dalam bentuk artikel surat kabar atau karya ilmiah berupa skripsi, thesis, atau disertasi, namun artikel ini mengajak kita kembali mengenali hubungan antara pengalaman hidup Panji Tisna dan proses kreatif serta karya-karyanya.

Seperti terungkap dalam tulisan di atas, pengalaman hidupnya sebagai penulis berkaitan erat dengan proses kreatif dan karya-karyanya. Hampir semua novelnya yang dibahas di atas memiliki ‘sejarah teks’ yang bisa dicari dalam pengalaman hidup Panji Tisna. Selain itu, karya-karya Panji Tisna memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan karya pengarang Pujangga Baru lainnya. Kekhasan itu terlihat dari judul, tema, dan latar novelnya. Dalam hal judul, semua novel Panji Tisna menjadikan tokoh utamanya sebagai judul novel dengan predikat tambahan sesuai dengan jatidiri atau pengalaman hidup tokohnya. Semua novel Panji Tisna mengambil latar tempat di Bali (saja) dan atau di daerah lain, sedangkan dari tema semuanya mengangkat masalah hukum karma, suatu nilai yang sangat dipercayai oleh masyarakat Bali.

Sampai di sini memungkinkan untuk mengatakan bahwa karya-karya Panji Tisna merupakan salah satu bentuk refleksi bagaimana orang Bali memahami, menghayati, dan mempopulerkan secara tidak langsung arti atau makna karma phala sebagai nilai tradisi lewat karya sastra modern.

Daftar Bacaan:

- Artawan, I Gde. 2008. “Pujangga yang Feminis dan Humanis Mengenang Seabad A.A. Panji Tisna”,. Bali Post, Minggu, 2 Maret.

- Caldwell, Ian. 1985. “Anak Agung Panji Tisna, Balinese Raja and Indonesian Novelist, 1908-1978”, Indonesia Circle, No. 36, hlm.55-79.

- Putra, I Nyoman Darma. 2002. “Dari Panji Tisna hingga Oka Rusmini: Wanita Bali dalam Sastra Indonesia”, Kompas, Minggu, 3 Maret 2002.

- Putra, I Nyoman Darma. 2008. Bali dalam Kuasa Politik. Denpasar: Arti Foundation.

- Putra, I Nyoman Darma. 2011. A Literary Mirror; Balinese Reflections on Modernity and Identity in the Twentieth Century. Leiden: KITLV Press.

- Liem, Maya H.T. 2003.”The Turning Wheel of Time, Modernity and Writing Identity in Bali 1900-1970”. PhD Thesis Leiden University.

- Ngurah Gorda, I Gusti. 2005. Biografi, Anak Agung Pandji Tisna, Raja Buleleng, Budayawan, Pendidikan dan Pelopor Pariwisata. Denpasar: Astabrata.

- Quinn, George. 1998. “The Rape of Sukreni. Balinese Theatre in Novel Form”, in The Rape of Sukreni,hlm. 111-118. Jakarta: Lontar Foundation.

- Teeuw, A. 1967. Modern Indonesian Literature. The Hague.

Catatan:

Tulisan ini pernah dimuat dalam Pustaka. Vol. XIII, Nomor 2, Agustus 2013, pp. 15-161. Sebagian dari materi tulisan ini pernah dimuat di majalah Horison, 42, September 2007. Terima kasih kepada Putu Wijaya yang telah memberikan kesannya terhada sosok Panji Tisna dalam komunikasi email, 3 Mei 2007.

Keterangan Foto:

Karya Panji Tisna terus inspiratif. Teater Kampoeng Seni Banyoening, Singaraja, dengan sutradara Putu Satria Kusuma misalnya mengangkat kisah novel Sukreni Gadis Bali menjadi sebuah pementasan teater. Foto ini adalah pentas kisah Sukreni Gadis Bali, di Antida Soundgarden, Jl Waribang, Kesiman, Denpasar 30 November 2013. Foto I Nyoman Darma Putra

____

ARTIKEL TERKAIT PANJI TISNA:

![A.A.Panji Tisna [Foto: Ist]](https://tatkala.co/wp-content/uploads/2020/03/wah-surya.-panji-tisna.-cover-350x250.jpeg)

A Tour to The Tomb of A.A. Panji Tisna

Mengenang Pandji Tisna, Pujangga Besar yang Sepi dari Upacara Peringatan