Seberapa sering kamu mendengar kalimat “bersyukurlah atas apa yang kamu punya”, sambil kamu kebingungan menggambarkan “apa” yang seperti apa dan “apa” yang bagaimana di pikiranmu. Dalam konteks kesadaran dan gaya hidup, kita hampir tidak bisa menyebutkan hal yang betul-betul esensial dan punya nilai lebih bagi diri kita. Jadi, apa yang sebetulnya mau kita syukuri?

Film dokumenter Netflix bertajuk “The Minimalist” dapat membantu kita menjawab persoalan itu. Diawali dengan menyinggung fenomena konsumerisme yang hari-hari ini perlahan tapi pasti telah menjadi kenormalan dalam hidup manusia, film ini menghantarkan kita pada sosok Joshua Millburn dan Ryan Nicodemus yang mengaku justru hidup lebih baik dengan lebih sedikit (lives better with less).

Hidup lebih baik yang mereka maksud didukung oleh testimoni atau kesaksian para cast, orang-orang yang umumnya hidup di areal perkotaan yang mengaku menganut gaya hidup minimalisme. Mereka menceritakan pengalaman serta perubahan-perubahan positif yang mereka dapatkan lewat gerakan itu. Minimalisme, dari padanan katanya tidak terdengar mengarah pada sebuah gaya hidup yang memberikan hidup yang sempurna, apalagi hidup yang mewah. Mereka lebih percaya diri menyebut minimalisme sebagai sebuah jaminan untuk hidup yang sederhana, serta alat untuk mencapai kebebasan, atau singkatnya mengurangi keruwetan hidup.

Kesederhanaan dan kebebasan, siapa yang tidak mendambakan kedua hal tersebut? Tentu orang-orang yang masih menganggap dirinya serba kurang. Layaknya Josh dan Ryan yang ketika belum menemukan solusi atas hidupnya, selalu merasa perlu mengisi kekosongan dalam diri mereka dengan membeli berbagai macam barang. Belanja tentu bukan hal yang salah apalagi sebuah dosa, namun gerakan minimalisme ingin membantu kita mengerti bahwa tidak semua hal yang kita beli selalu cocok dengan kebutuhan kita.

Josh dan Ryan, kedua sahabat ini melalui perjalanan hidup yang cukup mirip. Mereka berasal dari keluarga yang miskin, sama-sama memiliki masa kecil yang tidak mengenakan, tumbuh di daerah yang sama, mengalami persoalan dalam hubungan, dan sering cemas terhadap tiap aspek hidup mereka yang kacau. Sehingga perlu waktu bagi mereka tuk sampai pada hari mereka memutuskan untuk menjadi lebih baik. Namun bagi mereka yang punya latar belakang itu, menjalani hidup secara minimalis tidaklah terlalu sulit sebab mereka terbiasa untuk memfungsikan sumber daya yang ada.

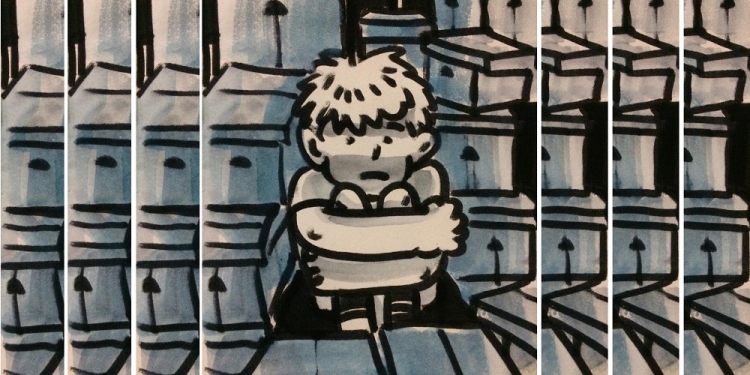

Ya betul, yang sejatinya esensial bagi kehidupan kita tentu sesuatu yang memiliki fungsi. Walaupun ia akan tampak berbeda-beda bagi tiap orang, karena minimalisme sendiri adalah kacamata untuk menemukan yang “esensial” dan sekaligus yang “penting” itu. Josh dalam film ini juga menyatakan bahwa kita tidak perlu hidup dengan menyimpan puluhan kotak dus, elektronik, pakaian, souvenir atau dekorasi ruangan hanya dengan alasan agar sebuah momen dapat abadi. Kitalah yang paling tahu bagaimana memori atas momen itu, tanpa harus menimbun barang-barang yang bahkan belum tentu akan kita akses lagi. Terlebih itu semua bisa jadi lebih bernilai bagi orang lain.

Mulai dengan melepas satu persatu barang yang tidak sering digunakan, sebagai gantinya mereka menjamin kita mendapatkan sesuatu yang lebih dari cukup. Cukup untuk mengenali diri, untuk lebih fokus, untuk berkontribusi, dan bebas dari segala macam perangkap dunia yang menjadi sebab kekacauan hidup kita.

…

Itu adalah 53 menit tercepat dalam hidup saya. Menonton film The Minimalist ini seolah memperjelas jalur jalan setapak untuk mencapai keinginan saya (dan mungkin juga orang lain) yang sesungguh-sungguhnya, yakni hidup sederhana dan bahagia. Saya yakin itu cukup dapat diterima untuk mendefinisikan kalimat “hidup yang lebih baik”. Walaupun pada kenyataannya untuk menahan diri menghabiskan uang pada barang yang belum tentu diperlukan pun saya masih harus berjuang keras.

Sebagai seseorang yang lahir dan tumbuh di kawasan urban yang memiliki berbagai latar kultur, saya lebih mendambakan hidup yang minimalis, punya ruang yang cukup untuk beraktifitas dan tentu tertata. Meski ketika awal-awal tinggal dan merantau di Bali saya lebih banyak menumpang di rumah keluarga yang bisa dibilang cukup besar. Hari ini saya lebih senang berpergian bebas sambil membawa koper berukuran sedang berisikan pakaian-pakaian, ditambah sebuah tas ransel, serta tas khusus yang dipenuhi dengan material untuk melukis.

Saya jadi teringat dengan kisah Buddha yang memilih meninggalkan semua kemewahannya sebagai seorang pangeran dan malah hidup dalam kesederhanaan sebagai seorang Samana/ Petapa. Bukan dalam rangka membandingkan atau membangun citra, tapi lebih kepada memaknai perjalanan hidup yang pasang-surutnya tidak pernah ada habisnya.

Awalnya catatan ini saya buat hanya untuk disisipkan sebagai keterangan link film dokumenter The Minimalist yang akan saya bagikan di sosmed, tau-taunya saya kebablasan. Saya bukan pencerita atau penulis yang baik, jadi saya harap kawan-kawan bisa langsung saja menonton film dokumenter ini untuk bisa melengkapi maksud tulisan saya yang baru hanya sepenggal-sepenggal.

Terkait pertanyaan di awal catatan ini, kita bisa sampai pada kesimpulan bahwa melepas bisa jadi salah satu bentuk bersyukur. Bersyukur tidak melulu soal menyimpan atau mengunci yang kita miliki. Bisa jadi dengan melepas, kita berpeluang menambah nilai hidup orang lain.

Karena itu sederhana, lives can be better with less. [T]