Jujur, ini pertama kalinya saya membaca secara penuh dan sadar sebuah karya sastra berbahasa Bali berbentuk novelet. Kesan pertama ini didasari oleh rasa penasaran saya terhadap karya terbaru mantan guru saya sewaktu SMA di Klungkung.

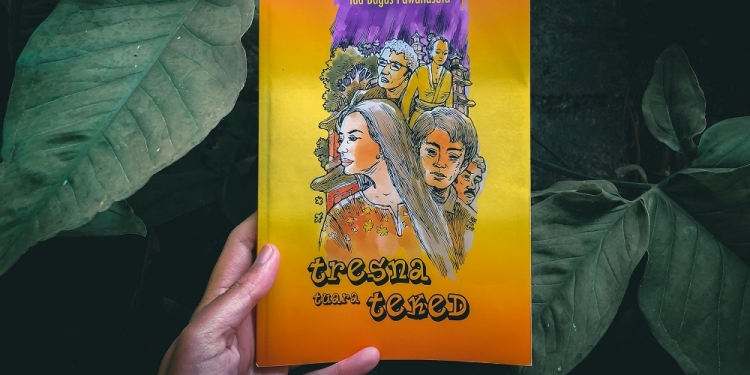

Beliau, Ida Bagus Pawanasuta, menerbitkan novelet yang berjudul “Tresna Tuara Teked” pada Oktober 2019 untuk mengawali cetakan pertamanya. Novelet ini tidak tebal, hanya berjumlah 79 halaman sudah termasuk profil penulis di bagian akhir halaman. Sampulnya dominan berwarna perpaduan jingga dan kuning, serta sedikit bubuhan warna ungu di bagian tengah atas. Terdapat pula sketsa beberapa tokoh yang berpengaruh menghiasi sampul novelet Tresna Tuara Teked ini.

Bagi saya ada tiga tokoh utama dalam novelet ini, yaitu I Duduk, Luh Kinanti, dan Luh Cempaka, karena ketiga orang ini hadir di hampir seluruh bab cerita dan memainkan konflik di dalamnya, sedangkan Made Bungarta muncul di tiga bab terakhir, namun perannya tidak begitu hidup. Bisa dibilang, hanya pemanis alur cerita. Adapun tokoh-tokoh pendukung lainnya, antara lain: Pan Bekung (Putu Jaya), Men Bekung (Luh Pudak), Luh Sekarini, Made Arsa, Pan Ugal, Pan Ugil, Pan Togog, Pekak Krepyak, Pan Abra, dan tokoh-tokoh pendukung lainnya.

Novelet Tresna Tuara Teked menceritakan tentang kisah cinta empat anak muda yang masing-masing cintanya tidak terbalas satu sama lain. Cerita ini berawal dari Pan Bekung yang tidak sengaja mendapati seorang pemuda tengah tertidur di sebuah bale banjar. Pemuda tersebut tidak ingat dengan identitasnya sehingga Pan Bekung mengangkatnya sebagai putra. Pemuda itu dinamai I Duduk. Ketampanan I Duduk memukau Luh Cempaka dan Luh Kinanti, namun I Duduk justru jatuh cinta pada Luh Kinanti. Luh Kinanti juga menyukai I Duduk namun terhalang oleh persahabatannya dengan Luh Cempaka. Pada saat bersamaan, Made Bungarta juga menyukai Luh Cempaka, namun cintanya tidak terbalas. Setelah mengalami berbagai konflik batin hingga berbagai hal mistis, akhirnya keempat pemuda tersebut memilih jalannya sendiri-sendiri, berbalik arah saling mengubur hasrat masing-masing.

Ditilik dari judulnya, “Tresna Tuara Teked” atau dalam bahasa Indonesia “Kasih Tak Sampai” menurut saya sangat menyuratkan konflik utama dari cerita ini, yaitu tentang cinta yang tidak dipertemukan atau tidak berjodoh. Setelah saya membaca sampai habis, dugaan saya pun terjawab. Lalu apa yang membuat novelet ini harus dibaca meski akhirnya sudah tertebak? Saya pribadi justru merasa penasaran perihal alur ceritanya serta bagaimana konflik-konflik dibangun sepanjang cerita. Hal ini pun sempat dikonfirmasi oleh sang penulis ketika menggelar diskusi virtual membahas novelet ini.

Membaca Tresna Tuara Teked, kita akan diajak memutar mundur waktu kembali ke Bali tahun 70 hingga 90-an. Kebetulan saya lahir di tahun 90-an akhir, jadi masih relevan dengan kenangan-kenangan masa kecil saya yang dihiasi dengan menonton drama arja dan wayang. Berbagai diksi yang berhubungan dengan dunia arja dan pewayangan kian menambah pengetahuan saya meski sebagian besar tidak saya pahami artinya, mengingat novelet ini menggunakan bahasa Bali yang kental, tidak hanya bahasa sor, melainkan juga bahasa Bali mider dan singgih. Sedangkan saya, selama ini hanya khatam dengan bahasa Bali sor alias tingkatan terendah. Namun meski demikian, saya masih bisa memahami isi cerita.

Saya pikir, penulis memang melakukan riset yang ketat sehingga mampu menyuguhkan informasi yang detail dan pengetahuan baru bagi para pembacanya yang awam. Sebut saja, saat mementaskan arja. Penulis mengikutsertakan nama-nama tokoh arja, urutan keluarnya, hingga jenis tetabuhan sebagai penanda dimulai atau ditutupnya pertunjukan arja. Tidak hanya itu, saya juga terkesima saat membaca bagian I Duduk yang belajar menarikan wayang di rumah Pekak Krepyak, tepatnya saat Pekak Krepyak mengoreksi olah vokal I Duduk dalam memerankan Tualen yang mestinya menggunakan suara yang berat, seperti kutipan percakapan di halaman 36.

“Nah, Ning. Yen ngigelang tualene nak suba bakatang cening, kewale munyin tualene ane konden bakatang cening, kuangan baat buin bedik. Bantang munyin tualene ento di bungkahing jihwa, kolongane apang kembang. Ento dogen ane kuangan buin bedik.” Pekak Krepyak buin ngewewehin.

Hal yang mungkin dianggap sepele, tapi membekas bagi sebagian orang yang jeli. Selain bagian ini, masih banyak juga bagian-bagian yang menyiratkan bahwa penulis sungguh-sungguh melakukan riset. Contoh lainnya yaitu saat I Duduk diupah mementaskan wayang di Desa Gobar Sala dan saat itu sangat detail dijelaskan mengenai unsur-unsur dalam pementasan wayang.

Berbicara latar waktu dan tempat, pembaca diajak bertamasya ke tahun-tahun lawas, saat masyarakat Bali masih sarat akan tradisionalisme, solidaritas, adab, serta hal-hal berbau klenik. Banyak sekali saya temukan pelabelan stereotip yang kini syukurnya sudah mulai memudar. Seperti contoh, Putu Jaya dan Luh Pudak yang tidak memiliki anak lalu dipanggil Pan Bekung dan Men Bekung, padahal mereka memiliki nama yang lebih pantas. Lalu, pelabelan berdasarkan peran dan profesi, seperti Luh Cempaka yang dipanggil Ni Galuh, penjual togog yang dipanggil Pan Togog, dan masih banyak lagi. Kemudian, kebiasaan-kebiasaan bergosip menggunjingkan tetangga atau orang satu desa yang memiliki paras rupawan, kepiawaian, dan profesi tertentu yang sangat cepat menyebar seantero desa. Hingga kini pun gosip masih menjadi kebiasaan hangat bagi warga desa maupun kota. Di bagian ini, saya seperti membaca kritik sosial yang diselipkan penulis.

Solidaritas dan budaya terlihat saat para muda-mudi latihan arja di bale banjar. Saya kagum karena pada saat itu ada yang dengan tulus serta bangga dengan kesenian serta budayanya sehingga tanpa paksaan untuk nimbrung latihan bersama teman. Sangat berbeda dari kehidupan modern seperti sekarang, anak muda kian sibuk dengan gawainya dan mendekati anti dengan kesenian tradisional yang dianggap kuno. Selain itu, solidaritas juga terlihat ketika Luh Kinanti, Luh Cempaka, dan dua orang keponakan I Duduk membantu jalannya pementasan wayang I Duduk secara profesional, meski ada sedikit konflik batin yang terjadi namun tidak terlalu diperlihatkan oleh para tokoh.

Adab masih sangat terjaga dalam bentuk sopan santun dari para tokohnya saat berkomunikasi dengan orang yang belum dikenal, orang yang lebih tua, serta orang yang memiliki jabatan yang lebih tinggi. Contoh saja, percakapan antara Putu Jaya dengan Jero Bendesa pada halaman empat dan lima.

“Da ja sanget pesan matata, iraga kaden mayaban!”

“Sampunang asapunika Jero Bendesa. Yen ten titian sane ngamiikang prajuru tiange, sira malih? Sios ring punika, genahe manut linggih taler. Ampura titian Jero Bendesa.”

Syukurnya, di era Bali modern, masih ada tersisa adab itu meski hanya terlihat pada saat matur pada sulinggih dan jero mangku atau saat orang desa berbicara dengan orang-orang keturunan brahmana dan ksatria. Selebihnya, percakapan sudah digeneralisasi dengan bahasa Indonesia. Meski demikian, kaum-kaum praktisi ilmu kiwa dan tengen masih bisa dijumpai dalam kehidupan Bali modern. Sebenarnya, bagian saat Luh Cempaka diserang oleh Pan Abra dengan ilmu hitam dan proses Luh Cempaka menjadi jero dasaran membuat saya tertarik, namun sayang hanya dibahas sekilas dan menurut saya alurnya tergesa-gesa. Perihal bagaimana hubungannya ia dengan togog galuh itu juga membuat saya penasaran Bagaimana bisa? Siapa yang menurunkan bakat itu pada Luh Cempaka?

Sebetulnya, saya belum pernah membaca cerpen berbahasa Indonesia dari Aji Pawana – nama sapaan saya pada penulis. Jadi, saya tidak tahu apakah penulis juga mampu selihai dan sealami ini membangun dialog-dialog dalam karya berbahasa Indonesia seperti yang ia lakukan pada novelet Tresna Tuara Teked ini? Karena jujur, saya sangat menikmati membaca karya ini. Dialog-dialog yang dibangun begitu hidup sekaligus detail-detail gerak-gerik yang disisipkan juga kian menambah keotentikan dan kekayaan dari karya ini. Dialog-dialognya juga sangat jujur dan lugas. Contohnya, saat Luh Cempaka mendapat surat dari Luh Kinanti. Demi kebahagiaannya, ia bahkan tega meremas surat itu dan membuangnya sambil tersenyum. Tega sekali bukan? Padahal sahabatnya rela pergi jauh agar ia bisa dekat dengan I Duduk. Namun, sayangnya karakter menjengkelkan tidak dibangun secara matang dalam diri Luh Cempaka. Padahal saya sempat jengkel sekidit saat membaca itu dan sekaligus kagum pada gaya penulisan sang penulis.

Ya, jika boleh saya kritik, penulisan novelet ini cukup tergesa-gesa. Padahal, tiap-tiap karakter masih bisa dihidupkan, bahkan bisa dibuatkan karakter yang sangat menjengkelkan hingga para pembaca mampu melontarkan sumpah serapah pada karakter itu, layaknya pemeran antagonis pada sinetron di televisi. Justru di sini saya tidak bisa melihat garis yang jelas antara peran antagonis dan protagonist karena semuanya sopan dan main aman. Pan Abra dan Made Bungarta memang jahat karena tega mengirim ilmu hitam pada Luh Cempaka, namun kejahatannya hanya sebatas itu dan ujung-ujungnya Luh Cempaka pula yang menyembuhkan Pan Abra. Saya jadi teringat dengan sinetron azab di Indosiar. Selain itu, tiga pemeran utama (I Duduk, Luh Kinanti, dan Luh Cempaka) juga kurang berambisi satu sama lain dalam memperjuangkan cinta, seolah perasaan mereka tidak berhak diperjuangkan dan memilih menyerah dengan keadaan.

Demikian ulasan jujur saya tentang novelet Tresna Tuara Teked karya Ida Bagus Pawanasuta. Maaf jika jemari saya agak jahat saat mengomentari karena saya memang sedang belajar menjadi ‘jahat’ dalam konteks mengulas karena saat seseorang sudah bisa jahat, berarti ia telah melewati proses belajar untuk lebih jeli dan tidak sertamerta terlena dengan keindahan. Namun di atas itu, saya sangat mengapresiasi karya teranyar guru saya ini. Bagaimana pun beliau berani mendobrak batas usia untuk terus berkarya, beda dengan saya yang hanya berdaya namun belum maksimal berupaya.

Saya mendengar kisi-kisi bahwa novelet ini akan bersekuel menjadi trilogi. Alasan itu pula yang mendasari penulis menyimpan hasratnya untuk membuat sebuah novel utuh. Rupanya sang penulis suka membuat teka-teki dan menyulut rasa penasaran, padahal saya paling tidak suka dibuat penasaran. Tapi mau tidak mau, kita dipaksa untuk menunggu. Jika demikian, mari saling berpegangan dan menguatkan diri. [T]