- Judul Buku: Ulun Danu – Pupulan Puisi Bali Anyar

- Penulis: Érkaja Pamungsu

- Penerbit: Mahima Institute Indonesia

- Cetakan pertama: Oktober 2019

- Tebal: 105 halaman

- ISBN: 978-623-7220-26-8

Sebuah lagi buku lahir dari seorang pengarang muda Bangli, kali ini adalah buku antologi puisi bahasa Bali karya Erkaja Pamungsu. Buku kumpulan puisi ini berisi 99 puisi yang dikemas dalam satu judul besar Ulun Danu. Hadirnya buku antologi ini membawa angin segar pada dunia sastra Bali modern, khususnya di Bangli. Bangli, kabupaten yang tak terlampau luas ini, belakangan begitu luas menyebarkan semangat kehidupan sastra Bali modern.

Betapa tidak, banyak lahir penulis-penulis muda yang punya daya dorong kuat pada tumbuh dan majunya sastra Bali modern. Bangli, dalam 3 tahun terakhir memberikan bagitu banyak kejutan-kejutan atas karya para penulis mudanya. Bangli, dinginnya ternyata menyimpan bara semangat yang meledak, dan memuntahkan lusinan penulis muda, berbakat dan bernyali. Bakat itu diantaranya ada dalam sekumpulan antologi Ulun Danu. Berikut sekelumit catatan pembacaan saya pada sekumpulan kata dalam bait-bait Ulun Danu.

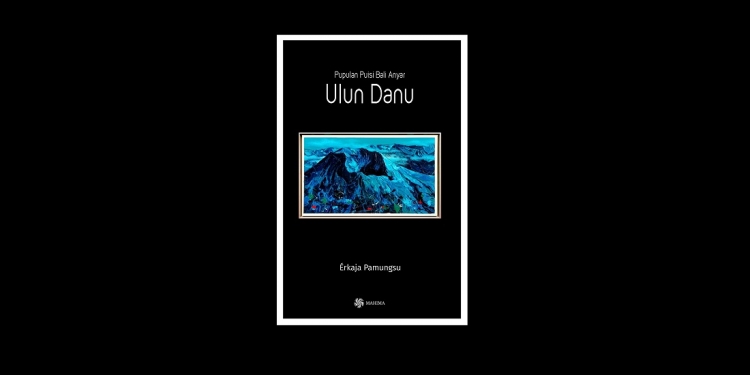

Sebagai langkah membuka gerbang perjalanan kata-kata, kita mulai masuk dari sampul buku Ulun Danu. Sampul buku ini menggunakan sebuah lukisan dengan panorama gunung batur dengan perspektif tampak atas. Lukisan yang digunakan mampu mewakili judul buku dan sebagian besar isi dalam buku. Lukisan menggunakan perpaduan warna dasar gelap, dan sampul buku seirama dengan warna-warna doniman pada lukisan cover depan.

Meski tidak dirancang khusus untuk cover buku ini, namun tata letak serta desain cover sama sekali tidak mengganggu estetika lukisan. Kita tahu, bahwa desain cover adalah satu bentuk seni tersendiri, tentunya desainer cover punya hak penuh atas segala material yang akan menjadi cover, sekalipun materialnya juga berupa karya seni, lukisan misalnya. Nah, untuk buku ini desainer cover berhasil memadukan estetika material (lukisan) dengan estetikanya dalam merancang cover.

Sayangnya, identitas lukisan tidak dimunculkan dengan detail dalam halaman perancis buku cetakan pertama ini. Lukisan yang menjadi cover buku dapat diibaratkan sebagai lukisan yang sedang ada dalam ruang display pameran. Sebab ia akan dipajang, misalnya di rak buku toko, rak buku perpustakaan, atau rak buku warung-warung kekinian, atau di sebuah co-working space, ia akan dipajang dan dinikmati setiap mata. Maka idealnya identitas lukisan dengan detail mesti dicantumkan, sehingga ia secara total dapat tampil dalam ruang pamerannya.

Ulun Danu adalah judul yang dipilih pengarang sebagai sebuah representasi kesadaran sosio-ekologi dan sekaligus kesadaran spiritual. Sehingga terdapat judul dan tema puisi berkaitan dengan alam dan spiritualitas yang terjadi di seputaran Ulun Danu khususnya Batur. Nyaris 70% latar dari puisi dalam buku ini adalah Ulun Danu Batur dan tentu saja bentang alam gunung Batur. Bagi pengarang, Batur memiliki tempat tersendiri, selain sebagai tanah kelahiran, Batur juga sebagai pusat pengarang mengalirkan ide dan bermuara pada bait-bait puisi. Dua hal ini disampaikan pengarang dalam bahasa protes, maupun dalam bahasa pengungkapan makna.

Bahasa pengungkapan makna, dalam hal ini pengarang menghadirkan bentuk-bentuk pengungkapan makna filosofis-praktis yang dimiliki oleh unsur-unsur alam khususnya danau (air) dan gunung. Makna filosofis ini dijelaskan dengan bahasa-bahasa yang lebih sederhana dari bahasa yang ditawarkan pada tataran teks-teks tradisional seperti purana, babad, prasasti, maupun tattwa. Bertebaran cukup banyak istilah-istilah atau nama tempat (toponimi) yang akan terdengar asing bagi pembaca awam, apalagi pembaca yang jauh dari tradisi teks kuno. Misalnya kata Bangsul, Mel, Wingkang, Tampurhyang (nama lain Gunung Batur), usaha ini menghadirkan suasana yang sangat arkais pada puisi-puisi tersebut. Atavisme hadir bukan dalam bentuk puisinya, namun dalam pengungkapan terminologi-terminologi atau istilah-istilah tertentu.

Bahasa protes atau ungkapan kegelisahan hadir pula dalam beberapa puisi. Gambaran ketidakpuasan pengarang atas situasi sosial-ekologi disampaikan pengarang dengan bahasa yang tegas, keras dan penggunaan tanda seru (!). Penggunaan tanda seru pada puisi-puisi protesnya menunjukkan bahwa pengarang sedang dalam luapan emosi, bisa jadi cenderung marah, sedih, atau terlampau kesal. Bahasa protes dan keras yang digunakan pengarang adalah bahasa yang keras dalam pandangan pengarang, rasa bahasa “keras” yang digunakan oleh Erkaja barangkali memiliki rasa bahasa yang tidak sekeras pengungkapan protes pengarang lain, misalnya Putu Supartika. Pengaruh teks-teks tradisional cukup kuat pada Erkaja dalam berlaku, termasuk protes sekalipun, cenderung “makulit” dan simbolik.

Kehadiran bentuk-bentuk kegelisahan adalah sebuah perjumpaan pengarang atas kesenjangan kesadaran manusia pada kondisi alam maupun sosial-politik. Puisi Ulun Danu #2 samapai #4 adalah tiga diantara ungkapan protes pengarang pada relasi manusia-alam yang tak lagi harmonis, pengarang berada pada posisi menyalahkan manusia atas kondisi alam yang tak lagi bersahabat, dan manusia hanya mengeja waktu menimpakan kealpaan mereka pada Hyang Kuasa. Semuanya adalah ujung dari rendahnya kesadaran ekologi manusia hari ini. Pada posisi ini, Erkaja menjadi pembela alam-ekologinya dan melawan kuasa lingkungan sosialnya sendiri.

Puisi Dasamuka, Angkét, Hoaks, Rekonsiliasi adalah bagian dari puisi protes sosial pengarang pada kondisi sosial politik. Keseharian penulis sebagai seorang wartawan, membuat Erkaja sangat fasih membaca situasi sosial-politik yang acapkali ia wartakan. Hal ini membuatnya melampiaskan segala bentuk protes pada situasi sosial-politik dalam bentuk puisi. Tentu saja luapan protes ini tak mampu ia curahkan melalui ranah jurnalistik, maka puisi jadi alternatifnya.

Antologi ini adalah media penyampaian dan penyimpanan memori yang bersifat individu maupun kolektif. Pada puisi-puisi yang berjudul Rarud dan Batur, pengarang menyampaikan memori kolektif masyarakat Batur tentang tragedi letusan besar Gunung Batur. Puisi Rarud, adalah kisah tentang gambaran pengungsian akibat letusan Gunung Agung 2017. Kemudian puisi Batur yang berjumlah 8 buah, juga merupakan penggambaran sejarah letusan Gunung Batur tahun 1917 dan 1926, hingga peristiwa upacara besar 1935 di Ulun Danu Batur pasca kembalinya masyarakat Batur dari pengungsian di Bayung Gede.

Dua letusan besar ini yang kemudian membawa dampak besar pada perubahan lokasi pemukiman dan Pura Ulun Danu Batur. Sepuluh puisi terakhir adalah menyimpan memori personal penulis tentang rasa sedih yang cukup mendalam, beberapa kata yang hadir dalam 10 puisi terakhir dapat dipahami sebagai ekspresi kesedihan tersebut. Ini adalah bahasa yang sangat personal dan berkaitan dengan masalah paling individu yang dialami oleh penulis, barangkali ini adalah titik masalah yang paling membuat pengarang tertegun, berhenti, bernafas, sehingga bagian ini yang dijadikan karya dan didokumentasikan dalam buku ini. Tentu saja memori personal ini adalah peristiwa yang paling ingin disimpan oleh pengarang sepanjang kurun waktu tertentu, hingga ia mewakafkan kata-kata pada peristiwa personal tersebut.

Beberapa puisi dalam buku ini adalah catatan perjalan, diantaranya tampak pada puisi tampak, Iswarnabhumi, Galang, Akah. Empat puisi ini tampaknya dikerjakan di Thailand berdasarkan lokasi yang dicantumkan dalam bagian akhir penulisan puisi. Catatan perjalanan ini menarik, sebab apa yang menjadi catatan penulis adalah apa yang menjadi kecenderungan bidang yang disukai oleh penulis. Karena penulis tertarik pada bidang sejarah, teks dan arkeologis, maka catatan yang lahir adalah catatan seputar tiga hal tersebut atas lokasi yag dikunjunginya. Catatan perjalanan pada lokasi-lokasi yang dikunjungi bukan bentuk catatan perjalan tentang apa yang ditemui hari ini, namun peristiwa-peristiwa masa lalu yang berkaitan dengan lokasi yang dikunjunginya.

Puisi-puisi dalam buku ini tidak memakai huruf kapital di awal kalimat, hal ini mengingatkan kita pada pengarang sastra Bali moderni Made Sanggra. Jika Made Sanggra secara total tidak menggunakan huruf kapital dalam setiap puisinya, Erkaja tetap menggunakan huruf kapital hanya pada nama, lokasi, dan hari. Karena ini adalah karya pertama, jadi belum bisa dipastikan bahwa tiadanya huruf kapital pada awal kalimat seperti syarat PUEBI adalah identitas dari pengarang. Sebab ini adalah sebuah buku awalnya, sehingga identitasnya dalam karya ini tidak lantas menjadi identitas kepengarangannya. Melihat bahwa hanya identitas/ikon-ikon religius saja yang mendapat keistimewaan menggunakan huruf kapital, dapat saja diduga bahwa pengarang hendak menyampaikan pesan bahwa kon-ikon religius tersebut memiliki posisi yang tinggi dan patut mendapat penghormatan secara bathin pun fisik. Ini salah satu jalan pengarang melakukan persembahan, persembahan kata-kata pada ikon-ikon yang berhuruf kapital. Sastra adalah persembahan dalam hal ini.

Barangkali hal yang paling menggelitik adalah kehadiran nama pengarang Erkaja Pamungsu, ini adalah nama pena, nama samaran. Tentu saja ada banyak motif hadirnya nama pengarang dengan bentuk samaran. Tradisi ini adalah hal yang umum pada tradisi sastra tradisional di seluruh dunia. Pada kesadaran paling tinggi seorang sastrawan tradisional, hasil karya yang diciptakan adalah sebuah karya persembahan, baik itu persembahan pada persona tertinggi yang dipuja, atau pada komunitas kolektif mereka. Karena itu persembahan, mereka merasa tak perlu mencantumkan nama terangnya.

Pun demikian pada beberapa pengarang sastra Bali modern, beberapa diantaranya menggunakan nama samaran. Namun yang menarik pada Erkaja Pamungsu adalah pada bagian “indik pangawi” dicantumkan foto dan nama asli dari Erkaja Pamungsu. Kejadian ini sungguh tak lazim dalam sastra Bali modern, seolah ingin menyembunyikan identitas, tapi justru memberi ruang terbuka pada identitas aslinya, ini menggelitik saya. Apa yang dilakukan Erkaja (Eriadi) ini lebih vulgar dari Nirguna, temannya sesama pengarang muda Bangli.

Puisi-puisi dalam buku ini ternyata tidak sesimbolik puisi pertama Purwa [Ha Na Ca Ra Ka]. Puisi pertama ini sangat simbolik, ini adalah salah satu puisi yang paling kuat secara isi dalam buku ini. Sesungguhnya Erkaja punya potensi untuk mencipta puisi-puisi simbolik serupa ini karena memiliki latar dan ketertarikan pada teks-teks kuno. Hanya terdapat sebuah puisi dengan tipologi yaitu Bakti, puisi ini memiliki rima sama, ada pula kesan naratifnya, tapi dengan bantuan tipografi yang ciamik ini, pembaca disuguhkan pada interpretasi bentuk atas susunan kata. Tipografi lebar ke simpit, kemudian dari sempit kembali ke lebar. Ini tentu saja sejalan dengan makna Bhakti yang disampaikan melalui puisi ini. Puisi ini sukses menyatukan antara keterpaduan puisi secara tipografi dan isi.

Pengarang sastra Bali modern yang dekat dengan dunia sastra tradisional semestinya bisa lebih mengeksplorasi simbol baik dalam bentuk kata maupun tipografi. Mereka punya kekuatan atau contoh dari karya-karya tradisi seperti kidung Padma Muter. Tapi konsekuensinya adalah, karya simbolik akan jadi karya yang tidak mudah dipahami, tidak mudah dipahami artinya tak banyak pembaca, tak banyak pembaca artinya bukunya sing “laku”. Sing laku dibaca maupun dianalisis sebagai bahan riset, artikel, skripsi dan sebangsanya di dunia pendidikan formal. Akhihrnya tidak terjual secara ekonomi maupun akademik, ya,,tapi memang sastra akan memilih sendiri pembacanya, ia sejatinya tercipta tidak sepenuhnya untuk dijual.

Puisi-puisi lain masih terlihat seperti narasi yang kemudian dipenggal-penggal menjadi bait-bait puisi. Memang Erkaja berhasil menghindar dari tipikal puisi berima sama sebagai keidentikan penulis puisi pemula. Namun sepertinya ia sulit menghindari pula narasi yang dipenggal-penggal jadi bait, ini salah satu ciri khas penulis pemula juga, contohnya puisi Patitip (Jro Mangku Dalem) hal.2. Apakah puisi yang seperti ini salah? Tidak ada karya sastra yang salah, ini adalah proses seorang yang sedang belajar dan menunjukkan kematangan karyanya kelak.

Melihat keseluruhan garis besar dari antologi karya Erkaja, dapat dipastikan pengarang ini punya masa depan karya yang akan kian baik. Erkaja hanya perlu mengasah kemampuannya untuk peka dalam menyampaikan simbol-simbol pada teks tradisi di tengah puitika modern. Jadi bukan hanya memakai ikon-ikon atau istilah arkais pada teks tradisi saja untuk seolah meninggikan karya atau seolah-olah membuat karya menjadi serem karena bertebaran kata-kata arkais dari Jawa kuno.

Hal ini bisa jadi ciri khas atau barangkali identitas kolektif sastrawan Bangli, sehingga lain waktu barangkali akan bersama-sama membuat antologi puisi simbolik, nah ini bakal seru jika mampu terwujud nyata. Kemampuan mengolah simbol-simbol dan makna ini sangat berhasil pada Nirguna, dan Pande Jati sesama Bangli yang saya pakai contoh. Bangli hari ini paling besar potensi pengarang sastra Bali modernya. Mereka punya sekumpulan anak muda yang militan atau sing ngelah gae (mungkin), lalu membangun atmosfir positif dengan rajin mengikuti dan menggelar acara sastra. Semoga atmosfir sastra Bangli kian panaskan sastra di Bali, itu saja cukup… [T]