Bagi orang Bali tak susah mengartikan istilah kutun pundukan, yaitu orang yang identik dengan kehidupan sebagai petani. “Pundukan” adalah pematang di sawah. Kutun pundukan berarti orang yang senantiasa hidup di tengah sawah, merawat dan bercocok tanam padi untuk penghidupan sehari-hari.

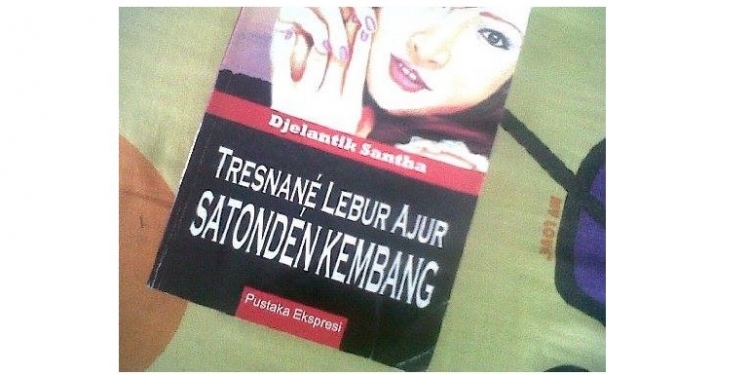

Kisah I Kutun Pundukan tersaji apik dan boleh dikatakan penuh lika-liku dalam novel berbahasa Bali ngepop karya I Gusti Gede Djelantik Santha, kelahiran Karangasem 12 Agustus 1941. Novel ini diterbitkan oleh Pustaka Ekpresi setebal X+207 halaman tahun 2011 dengan sampul/tata letak diracik oleh I Made Sugianto.

Menariknya dua tahun sudah buku novel ini hadir di rak buku. Tetapi sejak itu pula saya tak pernah sanggup berkonsentrasi membacanya dengan tuntas. Hingga saat tengah malam (Sanicara Umanis Watugunung 25/6/2016), Hari Suci Saraswati saat mata setia menyongsong pagi menjelang Banyu Pinaruhan (26/6/2016 Redite Paing Sinta), akhirnya saya seperti ada dalam suasana “kemenangan” saat mampu meraup sari-sari pengetahuan lokal hingga halaman akhir novel berbahasa bali ngepop ini.

Dari judul; “Tresnane Lebur Ajur Satonden Kembang”, memang seperti mudah ditebak tentang kisah muda-mudi atau remaja yang sedang kasamaran bak buku novel yang banyak beredar atau kisah sinetron pasaran di layar kaca. “Ohh, ternyata tidak”.

Memang bagi yang tak biasa dengan karya Sastra berbahasa Bali ngepop, kita pasti butuh sedikit perjuangan untuk mengupas kalimat demi kalimat dan beragam makna yang terkandung di dalamnya. Justru di sanalah tantangannya. Saya seperti seorang arkeolog yang sedang berjuang merekonstruksi teks atau artifak kuno dalam study tentang sejarah budaya material dan study tentang budaya manusia masa lalu.

Bahkan napas kita pun akan terolah saat membaca kalimat penghubung dengan belasan sesonggan, sesenggakan, bebladbandan, peparikan, sloka dan sebagainya, seperti “mebikul tanah” (crarat crurut) (wara-wiri) atau “mejukut di natah” (kelor) –lelor (lemah terkulai). Juga pesan atau ungkapan bijak seperti “ngempu dewek bajang” dan sebagainya.

Menurut saya novel ini lumayan padat dengan alur berliku, tetapi bukan sekedar rangkaian kalimat yang indah, tetapi berliku karena memang kisah yang disajikan penuh dengan dinamika hidup baik dalam ranah budaya, agama, adat, kasta, persaingan, konflik, awig dan parikrama jagat sehingga tulisan lumayan setia merekam perkembangan anak muda dijamannya.

Dalam paragraf awal hingga akhir, banyak diungkap masa-masa dimana bioskup masih menjadi hiburan yang paling trendi bagi masyarakat kota, juga saat jalanan utama pulau dewata belum sesak oleh mobil pribadi, saat orang masih harus sabar menunggu angkutan umum lintas kota kabupaten untuk berpergian, juga perjuangan anak desa yang berjuang bersekolah dengan menjual hasil tangkapan belut disawah.

Sesekali penulis juga menyajikan istilah modern sebagai bentuk kemanjaan atau keakraban di dikalangan anak muda yang hingga saat ini masih bertahan.

Pada halaman depan saya masih dibingungkan dengan tokoh utama dalam cerita ini, banyak tokoh tampil seimbang dan akhirnya memfokus pada satu sosok “pemeran utama” bernama I Nyoman Santosa. Jika kita sudah sampai pada titik dimana I Nyoman Santosa menjadi figur utama yang diceritakan dalam novel ini, maka disanalah rasa penasaran akan muncul, memacu dan memicu nafas untuk terus menggali hingga ujung kesimpulan. Kita pun akan terus dituntun untuk mengungap misteri di balik kisah “I Kutun Pundukan” dalam Novel berjudul “Tresnane Lebur Ajur Satonden Kembang” ini.

Akhir kata novel ini pun sangat penting dibaca dan diakrabi oleh kalangan berbagai usia, karena kita tidak hanya dipuaskan oleh petuah-petuah lama untuk menetralisir kepenatan, nasib, takdir atau karma hidup. Atau sekedar untuk berlatih bahasa bali yang belakangan mulai ditinggalkan oleh “generasi digital”.

Seperti mengapresiasi hasil karya sastra pada umumnya, membaca novel ini kita juga akan terusik dan tertarik untuk meluangkan waktu untuk mengupas dialektika sastra novel dalam idiologi budaya populer, sehingga kita tidak terjebak dengan bahasa gaul yang tidak patut dengan harapan budaya bahasa warisan leluhur tetap mampu menjadi kepongpong; “mengubah ulat menjadi kupu-kupu”. [T]

![Anak-anak yang Terpanggil dan Memanggil-manggil – [Catatan Terakhir KKN Undiksha di Desa Puhu 2019]](https://tatkala.co/wp-content/uploads/2019/08/sugiono.-KKN-75x75.jpg)