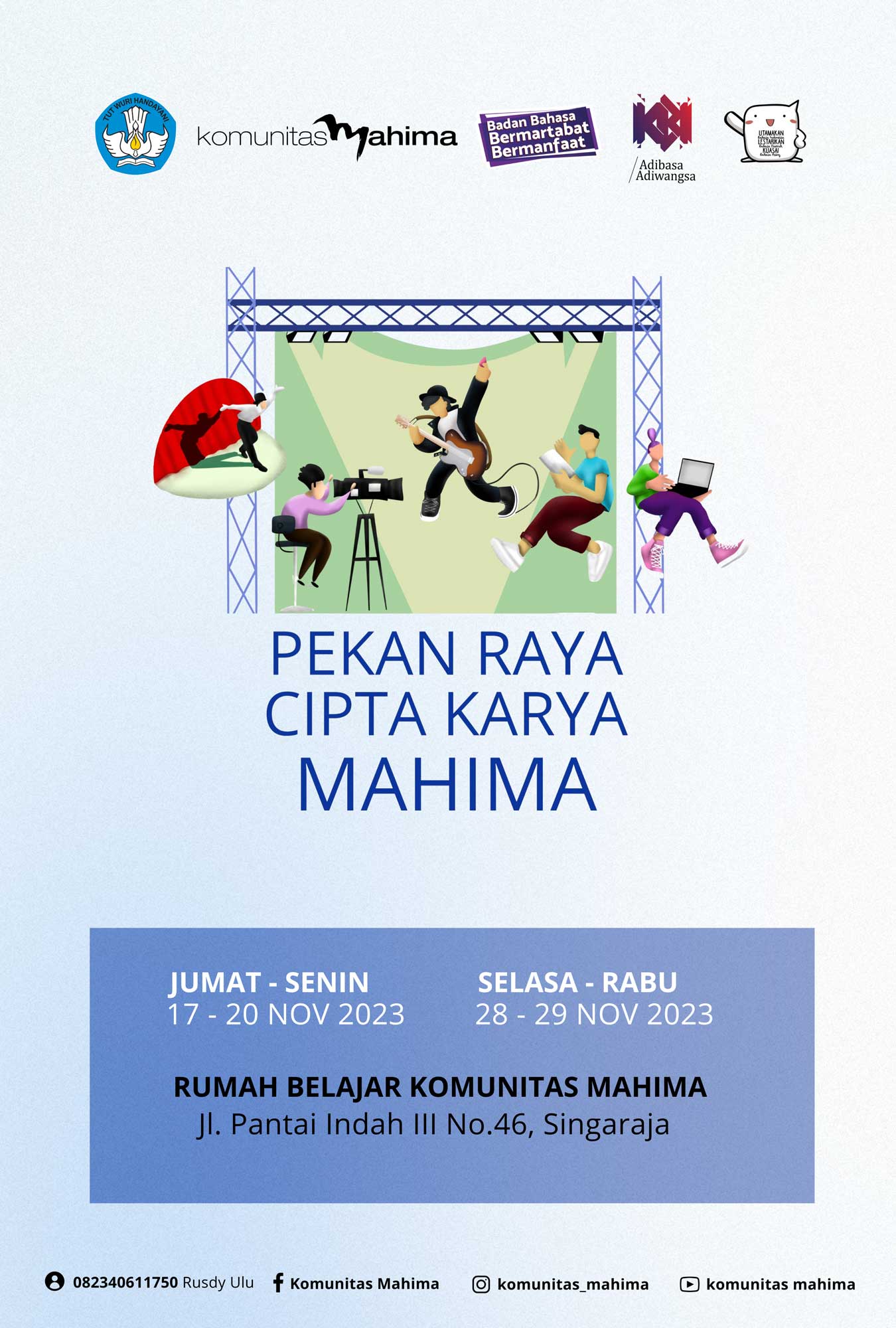

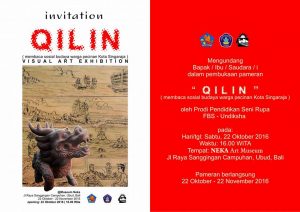

Prodi Pendidikan Seni Rupa, FBS, Undiksha, Singaraja, menggelar pameran bertajuk “Qilin” (Membaca Sosial Budaya Warga Pecinan Kota Singaraja) di Neka Art Museum, Jalan Sanggingan Campuan, Ubud, Gianyar. Pameran dibuka 22 Oktober dan berakhir 22 Nopember 2016. Tulisan di bawah ini adalah potongan dari esai kuratorial Hardiman dalam katalog pameran.

***

PAMERAN ini adalah pameran dengan kurasi by research. Disebut by research karena proses kurasinya berawal dari sebuah riset. Kami tertarik terhadap kebudayaan Tionghoa di Singaraja. Awalnya hanya ketertarikan itulah yang menjadi dasar kami untuk melakukan riset sebagai titik berangkat menuju kesebuah perhelatan yang bernama pameran. Sebuah riset untuk sebuah pameran tentu saja mempunyai banyak kesamaan dengan sebuah riset dalam kegiatan ilmiah. Bedanya hanya bentuk laporan akhirnya saja.

Sebuah riset dalam kegiatan ilmiah laporan akhirnya adalah laporan penelitian berupa teks ilmiah yang kemudian dihadirkan dalam kegiatan ilmiah berupa seminar, simposium atau pertemuan ilmiah lainnya; bentuk pertemuan ilmiah ini adalah pertanggungjawaban peneliti kehadapan publik akademik—sebuah penelitian, sudah barang tentu mengharuskan si peneliti untuk mempertanggungjawabkan temuannya kehadapan publik akademik dalam bentuk pertemuan ilmiah tadi.

Sebuah riset dalam kegiatan ilmiah laporan akhirnya adalah laporan penelitian berupa teks ilmiah yang kemudian dihadirkan dalam kegiatan ilmiah berupa seminar, simposium atau pertemuan ilmiah lainnya; bentuk pertemuan ilmiah ini adalah pertanggungjawaban peneliti kehadapan publik akademik—sebuah penelitian, sudah barang tentu mengharuskan si peneliti untuk mempertanggungjawabkan temuannya kehadapan publik akademik dalam bentuk pertemuan ilmiah tadi.

Sementara itu, sebuah pameran yang berformat by research memiliki kesamaan dengan penelitian ilmiah mulai dari penentuan rumusan masalah, kajian teori, teknik pengumpulan data, dan pengolahan data. Bedanya hanya terletak pada laporan akhirnya saja. Pameran by research laporan akhirnya adalah sebuah pameran dengan perangkatnya berupa esai kuratorial dan walltext, dan penentuan display.

Dalam pameran ini, kami melakukan riset tentang kubudayaan Tionghoa Singaraja yang memberi kontribusi terhadap kebudayaan Bali, dan sebaliknya kebudayaan Bali yang memberi kontribusi terhadap kebudayaan Tionghoa. Ingin diketahui serupa apa sajakah kontribusi tersebut, maka berdasarkan itulah kami terjun ke lapangan mengumpulkan data melalui teknik wawancara, observasi, kepustakaan, dokumentasi, dan life history.

Data yang berhasil kami kumpulkan kemudian diolah dengan model Miles dan Huberman. Hasilnya disajaikan dalam bentuk abstrak kuratorial. Abstak kuratorial ini kemudian dipresentasikan kehadapan para perupa calon peserta pameran ini. Abstrak kuratorial ini terdiri dari sejumlah esai dan kemungkinan perwujudan perupaannya. Secara teknis kemungkinan perwujudan perupaan ini didiskusikan bersama para perupa calon peserta pameran ini.

Para perupa secara perorangan atau secara berkelompok kemudian mewujudkan gagasan kekaryaan dalam bentuk karya seni rupa dua dimensi dan tiga dimensi. Karya ini bersama kelengkapan pameran lainnya seperti esai kuratorial dalam bentuk katalog dan walltext kemudian dipemerkan di Museum Neka Ubud. Inilah bentuk laporan akhir dari sebuah pameran by research.

Pemeran ini diberi tajuk “kilin”. Nama ini diambil dari salah satu artefak kebudayaan Tionghoa yang bukan hanya penting, tetapi juga unik dan menarik. Diharapkan istilah “kilin” dapat mewakili keseluruhan konsep dan perwujudan kebudayaan Tionghoa Singaraja dalam pameran ini. Sebagai tema, “kilin” kemudian dipecah ke dalam empat sub tema lain yang masing-masing adalah ‘spiritualitas dan religiolitas’, ‘artefak dan jejak-jejak’, ‘cerita dan wacana’, dan ‘potret dan tokoh’. Empat sub tema ini diharapkan bisa merangkum keseluruhan praktik budaya Tionghoa Singaraja.

Spiritualitas dan Religioritas

Spiritualitas dan religioritas memperlihatkan bagaimana hubungan vertikal masyarakat Tionghoa Singaraja yang dalam praktiknya sekaligus menjalani hubungan horizontal. Beragam sarana pendukung kegiatan religi misalnya adalah hasil respon yang adaptif terhadap budaya setempat (Singaraja). Karya ini secara terbuka memerlihatkan kontribusi budaya Singaraja terhadap budaya Tionghoa.

Dalam perwujudannya, kami menghadirkan karya kerja kelompok gabungan berupa sebuah karya seni rupa dua dimensi dengan ukuran sangat besar (lebih dari 10 m) yang terdiri dari ratusan panel gambar . Secara konviguratif karya ini samar-samar memperlihatkan siluet kelenteng Singaraja yang dalam aransemennya terdiri dari bergam teknik atau genre seni rupa: lukis, drawing, grafis, fotografi, patung, kriya logam, kriya kayu, kriya tekstil, dan kriya keramik. Beberapa panel inset dengan tema serupa disisipkan pada konvigurasi itu. Inset-inset ini semacam penegas atau kutipan ihwal pembacaan kami tentang spiritualitas dan religiolitas Tionghoa Singaraja.

Dalam perwujudannya, kami menghadirkan karya kerja kelompok gabungan berupa sebuah karya seni rupa dua dimensi dengan ukuran sangat besar (lebih dari 10 m) yang terdiri dari ratusan panel gambar . Secara konviguratif karya ini samar-samar memperlihatkan siluet kelenteng Singaraja yang dalam aransemennya terdiri dari bergam teknik atau genre seni rupa: lukis, drawing, grafis, fotografi, patung, kriya logam, kriya kayu, kriya tekstil, dan kriya keramik. Beberapa panel inset dengan tema serupa disisipkan pada konvigurasi itu. Inset-inset ini semacam penegas atau kutipan ihwal pembacaan kami tentang spiritualitas dan religiolitas Tionghoa Singaraja.

Karya ini bersumber dari riset Dewa Gede Purwita tentang piritualitas dan religioritas Tionghoa Singaraja, fokusnya tentang kontribusinya terhadap kebudayaan Bali juga kebalikannya; kontribusi kebudayaan Bali terhadap Spiritualitas dan religioritas Tionghoa Singaraja. Setelah menemukan sejumlah tanda budaya yang unik dan penting, Dewa Gede Purwita lalu mendisplaynya melalui susunan narasi visual dengan cara baca acak—ini mirip dengan cara display data dalam proses pengolahan data model Milles dan Haberman—dari kiri kekanan, dari kananan ke kiri, atau dari atas ke baweh dan dari bawa ke atas, acak tak beraturan, atau tersebar atertib.

Display data ini kemudian direduksi berdasarkan kebutuhan representasi serta kemungkinan perwujudannya. Hasilnya adalah sejumlah alternatif bakal karya sebagai bentuk awal yang terbayangkan. Bentuk awal ‘dirancang’ oleh Dewa Gede Purwita sendiri berdasarkan display data dan diskusi dengan tim riset. Bentuk awal ini kemudian dipresentasikan kepada para perupa. Berpedoman pada bentuk awal dan kemungkinan ekslorasi visualnya, eksekusi dilakukan dengan pendekatan ‘kerja kelompok gabungan’.

Kelompok perupa yang bekerja dalam sub tema ini dipimpin oleh Wayan Sudiarta dengan anggota sejumlah mahasiswa yang sedang dan telah menyelesaikan Tugas Akhir. Beberapa alumni dan dosen Jurusan Pendidikan Seni Rupa mengisi karya kolektif ini dalam bentuk inset tadi. Inilah karya ‘kerja kelompok gabungan’ yang dalam dunia pendidikan seni sering dipraktikan untuk memupuk kesadaran kerja tim, pemahaman karakter individu, dan nilai-nilai sosial lainnya.

Artefak dan jejak-jejak

Artefak dan jejak-jejak diwakili oleh satu sosok penting, mahluk mitologis, kilin. Hasil riset I Ketut Wisana Ariyanto sesungguhnya mencatan puluhan artefak budaya visual masyarakat Tionghoa Singaraja yang secara kategori bisa dipecah menjadi artefak yang berfungsi untuk kebutuhan vertikal dengan Yang Maha Tinggi dan artefak yang berfungsi juga sebagai garis penghubung secara horizontal dengan sesama mahluk Sang Pencipta. Dipilihnya kilin sebagai wakil puluhan artefak tersebut bertimbang pada nilai dan makna kilin itu sendiri dalam kebudayaan Tionghoa Singaraja.

Ada alasan yang layak dikemukakan dalam esai ini ihwal mengapa dipilihnya kemungkinanan visual repetitif. Pertama, sifat repetitif bisa melahirkan kesan kekhusukan karena perulangannya. Semacam mantra, doa, atau zikir yang setiap saat selalu diucapkan dengan teks dan cara yang sama. Kedua, dipilihnya material gerabah bertimbang pada kemungkinan rasa apresiasi yang dimunculkan oleh karakter bahan. Gerabah yang adalah tanah bisa berkonotasi sebagai bumi, tempat lahir, tempat tumbuh, juga tempat kembali.

Ada alasan yang layak dikemukakan dalam esai ini ihwal mengapa dipilihnya kemungkinanan visual repetitif. Pertama, sifat repetitif bisa melahirkan kesan kekhusukan karena perulangannya. Semacam mantra, doa, atau zikir yang setiap saat selalu diucapkan dengan teks dan cara yang sama. Kedua, dipilihnya material gerabah bertimbang pada kemungkinan rasa apresiasi yang dimunculkan oleh karakter bahan. Gerabah yang adalah tanah bisa berkonotasi sebagai bumi, tempat lahir, tempat tumbuh, juga tempat kembali.

Niatan yang kami usung adalah nilai dialogisme masyarakat Tionghoa dengan bumi Singaraja. Adanya kesamaan visual gestural kilin dengan singa ambara raja (yang lambang kabupaten Buleleng itu) adalah dialogisme itu. Bisa diduga bahwa dalam sosok singa ambara raja itu ada rembesan teks kilin yang beradumanis dengan sang singa.

Setelah pengumpulan data di lapangan, I Ketut Wisana Ariyanto kemudian mendiplaynya secara acak. Apa tang terdislay didiskusikan bersama tim riset lain yang bertugas meriset sub tema lain. Sejumlah temuan tim riset lain didistrubusukan kepada I Ketut Wisana Ariyanto. Pengolahan data sampailah pada reduksi data. Data yang dianggap sangat mewakili kontribusi ulang-alik kebudayaan Tionghoa Singaraja ke kebudayaan Bali atau kebalikannya disisihkan sebagai bahan dasar kekaryaan.

Kumpulan teks visual ini kemudian disodorkan kepada para perupa keramik yang dipimpin oleh Luh Suartini dan I Gusti Ngurah Edi Basudewa. Bersama timnya, terutama ketekunan Ni Luh Gede Dewi Suputri, kemudian Luh Suartini dan I Gusti Ngurah Edi Basudewa merancang sejumlah alternatif bentuk dan ukuran. Semula dirancang untuk karya repetitip dengan edisi sekitar 100 pc. Tentu karya yang akan ditempatkan dalam satu ruang ini harus dubuat dengan ukuran relatif kecil, tidak lebih dari satu jengkal.

Karena dipilihnya bahan/medium tanah gerabah maka ukuran itu sulit dicapai. Akhirnya menemukan jalan pemecahan menjadi berukuran sedang, sekitar 3 jengkal. Resikonya kemudian adalah teknik cetak tekan dan pengedisiannya. Maka dipilihlah 9 edisi saja dengan pertimbangan makna angka tersebut bagi kebudayaan Tionghoa. Sebuah angka yang sangat bermakna. Hasil riset I Ketut Wisana Ariyanto ini dihadirkan serupa dialogisme yang memerlihatkan saling terjadinya rembesan teks kilin deng singa ambara raja.

Cerita dan Wacana

Cerita dan Wacana tentulah tentang teks sastra Tionghoa atau tentang kebudayaan Tionghoa dalam sastra Bali. Kontribusi kebudayaan Tionghoa terhadap satra Bali seperti juga yang terjadi dalam sastra Indonesia, sangat berperan terhadap keragaman bahasa ungkap dan tema-tema sastra.

Kendatipun kami tidak menemukan semacan genre sastra Tionghoa (di) Singaraja, riset kami menemukan teks sastra lisan dan teks sastra pertunjukan berbahasa Bali yang telah lama menjadi bagian dari identitas atau kosa cerita sastra pertunjukan. Ini menarik karena kontribusi kebudayaaan Tionghoa ini telah mengukuhkan drama gong Banyuning misalnya, menjadi sangat populer pada masanya, antara lain, karena kisah Sampek Eng Tay.

Kendatipun kami tidak menemukan semacan genre sastra Tionghoa (di) Singaraja, riset kami menemukan teks sastra lisan dan teks sastra pertunjukan berbahasa Bali yang telah lama menjadi bagian dari identitas atau kosa cerita sastra pertunjukan. Ini menarik karena kontribusi kebudayaaan Tionghoa ini telah mengukuhkan drama gong Banyuning misalnya, menjadi sangat populer pada masanya, antara lain, karena kisah Sampek Eng Tay.

Sebagai sebuah teks sastra, maka kami punya alasan yang terbilang penting dalam pilihan bentuk, genre, dan cara representasi tafsir kami terhadap hasil riset teks sastra itu. Kami memilih perwujudan prasi. Prasi adalah sebuah genre seni rupa tradisional yang di Indonesia hanya dimilikii oleh Bali. Inilah salah satu harta paling berharga dalam seni rupa Bali (baca Indonesia).

Prasi yang secara apresiatif menghendaki kedekatan dan keakraban antara apresian dengan fisik prasi itu sendiri dengan jalan apresian bersentuhan langsung dengan fisik prasi juga menjadi alasan dasar wacana (diskursus) dalam pemerolehan pengakuan prasi sebagai kemungkinan salah satu genre seni rupa Indonesia. Itu pula sebabnya mengapa I Made Susanta Dwitanaya yang melakukan riset tentang sub tema ini kemudian merancang kemungkinan perwujudannya. Secara visual rancangan I Made Susanta Dwitanaya tetap mengacu dan mempertahan konvensi prasi.

Dalam hal cerita saja yang berbeda. Cerita diambi dari cerita yang tersebar secara lisan atau dalam bentuk kitab. I Made Susanta Dwitanaya kemudian menceriterakan ulang melalui alternatif penuturan panel. Tim prasi yang dipimpin I Wayan Sudiarta kemudian melakukan semacan penceritaan kembali melalui pilihan penggambaran berpanel dengan bahasa pokok bentuk garis. Tim prasi ini, seperti tim gerabah kilin memlih kerja kolektif model ‘kerja kelompok campuran’ dimana karakter individu dilebur ke dalam karakter kelompok. Dalam model kerja ini setiap individu harus melenyapkan egosentrisnya: aku menjadi kami.

Reresentasi prasi yang dipilih juga bertimbang pada cara konvensional menikmati prasi. Cara bacanya, juga diharapkan dilakukan apresian secara konvensional pula. Itu sebabnya ‘ruang cerita’ ini dihadirkan dalam tata display yang ber-Bali-bali. Bukan bermaksud mem-Bali-bali-kan Bali seperti pandangan orientalisme, tapi ini adalah masalah pilihan bahasa visual Bali yang secara ideologis sedang kami pertarungkan untuk bisa diterima di panggung seni rupa Indonesia. Semoga.

Potret dan Tokoh

Potret dan Tokoh bercerita tentang beberapa orang Tionghoa Singaraja yang telah dan sedang memberikan kontribusinya terhadap Singaraja, Bali, bahkan Indonesia. Mereka adalah teladan atas ketekunan mendalami profesinya hingga bukan saja nama mereka yang besar, tetapi juga nama Singaraja, Bali, bahkan Indonesia ikut diangkatnya. Bidang keakhlian mereka beragam mulai dari kuliner, spiritual-ritual, olah raga, hingga fotografi. Kalau kemudian, sekadar menyebut contoh, misalnya orang menyebut Singaraja maka ingatannya terkunci pada siobak, itu tak lain karena ada tokoh peramu kuliner Tionghoa di baliknya.

‘Potret’ sebagaimana maknanya dalam konteks seni bukan sekadar gambaran kemiripan wajah tetapi yg lebih penting dari itu adalah gambaran jiwa si pemilik wajah. Dengan melihat lukisan potret maka terbaca gambaran jiwa si pemilik wajah tadi. Sedangkan makna kata ‘tokoh’ dalah orang terkemuka atau kanamaaan. Jelas potret yang tercover dalam sub tema ini adalah tampang rupa dan jiwa orang kenamaan dari Tionghoa Singaraja.

‘Potret’ sebagaimana maknanya dalam konteks seni bukan sekadar gambaran kemiripan wajah tetapi yg lebih penting dari itu adalah gambaran jiwa si pemilik wajah. Dengan melihat lukisan potret maka terbaca gambaran jiwa si pemilik wajah tadi. Sedangkan makna kata ‘tokoh’ dalah orang terkemuka atau kanamaaan. Jelas potret yang tercover dalam sub tema ini adalah tampang rupa dan jiwa orang kenamaan dari Tionghoa Singaraja.

Sesungguhnya jumlah tokoh Tionghoa Singaraja yang layak masuk sub tema pameran ini lebih banyak dari yang disajikan dalam pameran ini. Panca Guatama yang meriset potret dan tokoh Tionghoa mencatat betapa banyak orang Tionghoa Singaraja yang telah memberikan kontribusinya terhadap Bali dan Indonesia. Tetapi, sebagai mana keterbatasan riset dan terutama kemungkinan penyajian hasilnya, maka terpaksa ada reduksi data yang ketat dalam proses pelaporannya.

Tokoh-tokoh yang disajikan dalam pameran inilah yang kemudian terpilih dengan berbagai alasan teknis belaka. Kami misalnya menemukan anak muda kreatif di Bandung yang mumpuni membuat game. Ia orang Tionghoa kelahiran Singaraja. Kami juga menemukan anak muda berbakat dalam bidang sain. Dan banyak lagi. Ya keterbatasan teknik pelaporan riset dan terutamakemungkinan penyajian dalam pameran inilah yg membuat kami harus tega memangkas jumlah.

Di luar teknis, ada yang layak kami kemukakan, bahwa hasil riset Panca Gautama ini menyangkut juga profesi yang ditekuni para tokoh ini tentu. Itu sebabnya catatan berupa artefak, lingkungan fisik, lingkungan budaya, dan hal-hal lain yang bertalian dengan keprofesian dan kontribusinya terhadap Bali atau Indonesia dihadirkan dalam rangkaian rupa potret yang benama esai visual. Sebagai mana esai, esai visual ini adalah ihwal fenomena dengan catatan dan opini penulisnya(dalam hal pameran ini adalah perupa) yang bersifat subjektif.

Di bawah arahan I Gusti Nengah Sura Ardana dan Nyoman ‘Polenk’ Rediasa, sejumlah alumni dan mahasiswa yang menyukai genre seni lukis potret ini dilibatkan dalam eksekusi visual poter dan tokoh ini. Karya ini kemudian dibaca oleh I Made Susanta Dwitanaya dengan keluasan tafsir pembacaan yang berpijak pada teori intertekstualitasnya Julia Kriteva.

Begitulah sebuah pameran yang konsep kurasinya by research. Pameran ini tentu belum sempuna dalam hal riset (penentuan rumusan masalah, pengumpulan data, dan pengolahan data) dan penyajian hasil akhirnya (karya, display, esai kuratorial, dan walltext), meminjam rasa minder orang Timur: ‘tak ada gading yang tak retak’, kami pakai sekadar alasan untuk tidak mengatakan: ‘kerja kami belum beres’. (T)