“Lukisan bagi saya adalah persoalan visual per se. Hal lain di luar itu hanyalan bumbu yang menghilangkan unsur pokok. Saya mungkin seorang formalis yang percaya pada persoalan visual.”

—Hardiman, 2022

Dialek Seni Bandung di Bali.

Pernyataan jelas Hardiman, bahwa dia, mungkin, adalah “seorang formalis yang percaya pada persoalan visual,” boleh jadi mampu menggerakkan rasa ingin tahu kita. Bagaimana mungkin Hardiman yang juga dikenal sebagai penulis, peneliti dan kurator seni rupa yang aktif menjelaskan detail-detail perkembangan seni rupa Bali adalah seorang pelukis yang menciptakan karya dengan mengeluarkan seluruh ‘bumbu-bumbu’ konteks persoalan dalam lukisan-lukisannya?

Sebagai seorang peneliti, penulis, dan kurator, Hardiman justru aktif membuka cakrawala penciptaan dan apresiasi perkembangan seni lukis Bali melalui perspektif budaya, khususnya soal para perupa perempuan dan tradisi budaya Bali. Memang, ihwal soal kehidupan tradisi di Bali bisa dianggap sebagai ‘menu utama’ setiap pembicaraan tentang kesenian Bali; tapi sudut pandang yang digunakan Hardiman adalah delik cultural studies atau perspektif budaya ketika hal soal mengenai kebudayaan itu sendiri dipertanyakan ulang atau ‘dibongkar.’

Bagaimana cara pandangan budaya yang selama ini dihidupkan oleh Hardiman itu adalah bagian dari ‘unsur pokok’ cara pemahaman seninya, sebagaimana ia nyatakan dalam sikapnya berkarya (melukis)?

Kita harus menyusur ulang, apa yang jadi rangkaian pengalaman Hardiman dalam menetapkan prinsip seninya. Hardiman menjelaskan,: “Saya yakin bahwa seni lukis saya sangat besar dipengaruhi lingkungan penciptaan seni rupa di Bandung. Tahun 70an akhir hingga pertengahan 80an saya tinggal dan studi di IKIP Bandung [kini, Universitas Pendidikan Indonesia/ UPI]. Lingkungan seni di Bandung ini sangat mengepung pilihan bahasa visual saya. Itulah dialek Bandung yang saya rasakan dari guru saya Popo Iskandar, Oho Garha,Hidayat, Nana Banna, dan Bambang Sapto. Juga dari lingkungan [penciptaan seni] Bandung lainnya seperti [dari] Ahmad Sadali, AD Pirous, Syamsudin Bimbo, Ummi Dahlan, Heyi Mamun, dll. Seni rupa Bandung tahun 70an dan 80an itu bagi saya adalah dialek visual yang menurunkan ikon-ikonnya dalam daya serap visual.”

Tanpa disadari, atau dijadikan klaim yang diuar-uarkan, Hardiman membawa prinsip penciptaan seni yang dipelajari ketika ia membentuk dirinya sebagai seorang seniman (pelukis) sekitar tahun 1970’an dan 1980’ di Bandung. Di Bali, setelah menjadi pengajar, peneliti dan pemerhati seni, ia akhirnya kemudian mampu menilai soal ‘pengaruh seni Bandung’ itu sebagai ‘dialek visual yang menurunkan ikon-ikonnya dalam daya serap visual.” Ihwal ‘dialek visual’ tentu adalah soal ke-bahasa-an, ihwal pernyataan visual, atau hal yang me-rupa, yang dikomunikasikan dengan cara khas dan khusus.

Bagi saya, istilah ‘ikon’ yang digunakan Hardiman lebih merujuk pada pengertian simbol yang tak lagi bermakna umum karena telah terkait pada para ‘pemilik’ atau pencipta simbol-simbol yang khas dan khusus itu: pelukis Popo Iskandar, Oho Garha, Nana Banna, Bambang Sapto, sebagaimana juga Ahmad Sadali, A.D Pirous, atau Umi Dachlan. Kita, misalnya, akan ingat ikon ayam milik Popo Iskandar atau bidang bongkah tekstural Ahmad Sadali pada karya lukisan-lukisan mereka.

Sejak abad ke-19, filsuf Hegel telah membedakan antara bentuk rupa simbol (symbol) dengan bentuk tanda (sign) visual yang bersifat umum. Menurut Hegel, bentuk rupa dan makna sebuah simbol dalam ekspesi seni rupa adalah suatu kesatuan yang tak bisa dipisahkan, bahwa apa yang dinyatakan sebagai makna dari sebuah simbol tak bisa dipisahkan dari modus bagaimana bentuknya diekspresikan. Intinya, bagi Hegel, simbol adalah sebuah fakta signifikan di mana sifat dari bentuk luarnya telah hadir sebagai bagian dari suatu gagasan yang hendak disimbolkan (Hegel, 1916: 8-9).

Peneliti bahasa Roland Barthes menjalakan ada tiga jenis hubungan dari tanda-tanda —yang sebelumnya ditemukan oleh Ferdinand de Sasussure—, yang disebutnya sebagai: hubungan simbolik, hubungan paradigmatik, dan hubungan sintagmatik. Hubungan simbolik adalah hubungan tanda dengan dirinya sendiri (atau disebut hubungan internal); hubungan paradigmatik menjelaskan hubungan tanda dengan tanda lain dari satu sistem atau satu kelas, serta hubungan sintagmatik sebagai hubungan tanda dengan tanda lain dari satu struktur (kedua hubungan yang disebut terakhir disebut sebagai hubungan eksternal)(Barthes, 1988: 183).

Pengertian tentang simbol menurut Hegel memiliki kaitan dengan hubungan internal tanda sebagaimana dimaksud Barthes. Apa yang berhubungan secara internal, atau ‘apa yang telah jadi bagian dari gagasan’ dalam lukisan-lukisan Hardiman?

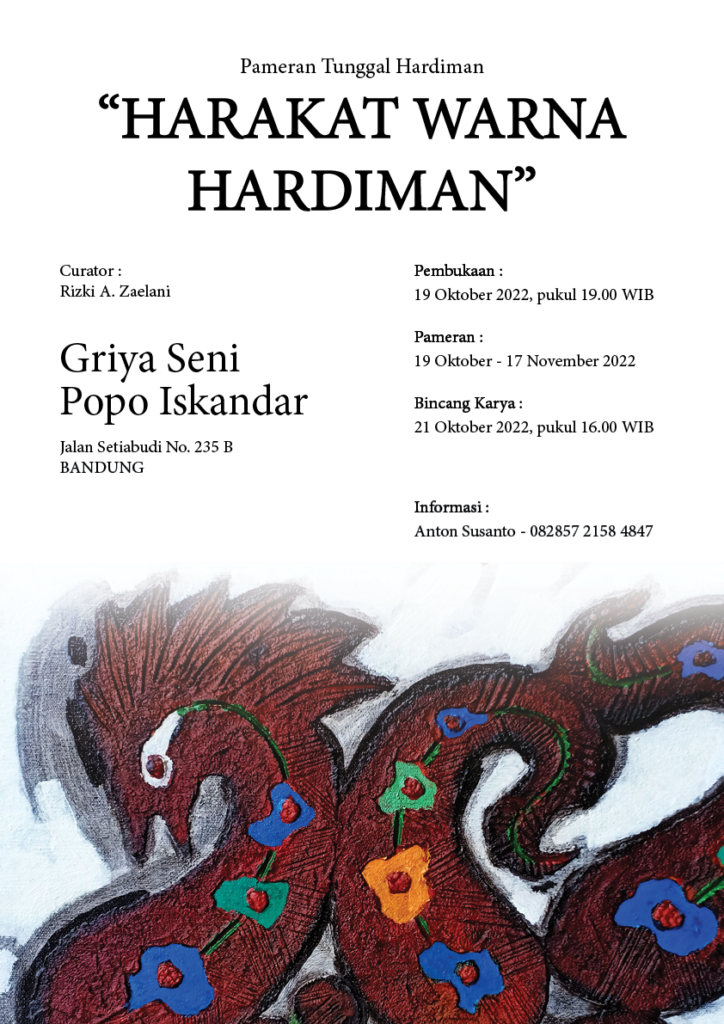

Poster pameran

Pada pameran ini, Hardiman menampilkan tiga kelompok karya yang bisa langsung kita kenali melalui bentuk-bentuknya. Lukisan-lukisan tersebut menampilkan subyek matter: bongkah-bongkah bentuk, ikan, dan burung jalak. Sekilas, subyek matter tentang bongkah bentuk mengingatkan kita pada lukisan-lukisan Ahmad Sadali, Umi Dachlan, atau Heyi Ma’mun; tentang ikan mengingatkan kita pada lukisan-lukisan Redha Sorana atau Sunaryo; sedangkan mengenai burung jalak akan mengingatkan pada seri sohor lukisan-lukisan ayam milik Popo Iskandar. Dalam hubungan secara paradigmatik, lukisan-lukisan Hardiman memang berkaitan dengan simbol ekspresi karya-karya para pelukis Bandung sebagaimana telah diafirmasi oleh Hardiman sendiri.

Tulisan ini tidak bermaksud membuat kajian banding antara lukisan Hardiman dengan karya para seniman Bandung tersebut. Tulisan ini hendak mengenali lebih jauh apa yang dimaksud Hardiman dengan mengatakan bahwa, “lukisan bagi saya adalah persoalan visual per se,” sehingga ia percaya pada makna-makna penting persoalan visual. Bagi para pelukis Bandung, di sekitar tahun 1970’an dan 1980’an, sebagaimana juga diamini oleh Hardiman, persoalan menyatakan ekspresi lukisan bukan soal ‘mengatakan’ tapi masalah ‘merasakan’ sebuah gagasan. Jika merujuk pada pendapat peneliti linguistik yang juga seorang formalis, Jan Mukařovsky, maka akan dikatakan bahwa, “the significance of work of art as a work of art per se does not lie in communication” (nilai penting karya seni sebagai sebuah karya seni per se tidak terletak dalam komunikasi). (Mukařovsky, 1976:237).

Dengan kata lain bisa dikatakan bahwa, sebuah ekspresi karya seni rupa memperoleh nilai penting dalam caranya dinyatakan (diciptakan) dan dirasakan (diapresiasi); ekspresi karya-karya formalis diciptakan lebih demi untuk ‘menyatakan’ (menjadikan nyata) dari pada ‘mengatakan’ suatu gagasan tertentu. Tapi, bagaimana cara kita dalam mengenali bentuk: bongkah, ikan, atau burung jalak pada lukisan-lukisan Hardiman?

Kesadaran Simbolik

Hijrahnya Hardiman dari Bandung ke Bali, sepertinya, meneruskan semangat mengajar yang turunkan dari pelukis Popo Iskandar yang juga menjadi salah seorang guru melukis yang dikaguminya. Sebagai seorang tenaga pengajar di perguruan tinggi seni yang mendidik para guru kesenian di Bali, Hardiman bisa dikatakan bertindak seperti Popo Iskandar yang mengabdi di lembaga IKIP Bandung. Popo Iskandar yang pernah mengunjunginya di Bali, saat masa awal Hardiman di sana, terus mendorong dan mendukungnya untuk tetap menjadi seniman (pelukis) yang mampu menghidupkan jati dirinya sendiri.

Bagi Hardiman, tentu saja, juga tak mudah sebagai orang Sunda, ‘orang luar atau asing,’ di Bali untuk bertahan hidup sekaligus menjadi diri sendiri. Hubungan jarak jauh antara Hardiman dengan gurunya, Popo Iskandar, yang tidak pernah putus itu terus memicu dan menguatkannya untuk berkarya. Diantara kesibukannya mengajar, Hardiman terus mencari dan menggali kemungkinan-kemungkinan yang bisa ia temukan pada lingkungan, alam, budaya, dan masyarakat Bali untuk dijadikan bagian ‘proyek estetik’ lukisan-lukisannya. Hardiman menjelaskan, bahwa ia “tertarik akan jalak Bali. Pada tahun 1980-an saya terlibat dalam satu penelitian jalak Bali di Pulau Menjangan. Yang menarik dari jalak Bali adalah ketakutan terhadap manusia. Ia mempunyai rasa curiga yang amat besar terhadap makhluk yang lain”.

Pertemuan atau temuan Hardiman dengan dan tentang burung jalak Bali, tentu saja, memiliki nilai penting. Siapakah, atau Apakah, burung jalak Bali itu? Apakah itu tentang dirinya? Atau tentang budaya dan masyarakat Bali? Pertanyaan itu bisa terus kita simpan dan manfaatkan sepanjang kita menikmati dan menghayati ekspresi lukisan-lukisan seri jalak Bali oleh Hardiman. Tentang tema ikan, Hardiman menjelaskan bahwa subject matter tersebut mengingatkan dan mampu menghubungkan dirinya pada ingatan tentang lingkungan tempat asal dirinya tumbuh, di Garut, Jawa Barat. “Ikan-ikan itu adalah ikan yang hidup di air tawar, seperti di kolam, di sekitar rumah di Garut; bukan ikan yang datang dari laut sebagaiman banyak ikan yang bisa ditemukan di Bali. Saya berasal dari kampung, bentuk ikan semacam itu yang terus mengingatkan saya pada kampung halaman,” ungkapnya.

‘Kampung halaman’ yang kini dibangun dan ditinggali Hardiman adalah rumah sekaligus studio tempat kerjanya di kota Singaraja, Bali. Kini, ia pergi dan kembali ke keluarganya di Singaraja; ia telah jadi bagian dari kemajuan kota Singaraja sebagai salah satu ‘kota seni rupa’ penting di Bali. Subject matter konstruksi bidang-bidang bongkah, pada lukisan-lukisannya, terkait dengan gagasannya mengenai re-konstronstruksi, tentang cara penyusunan-ulang, bahkan penciptaan nilai-nilai kesadaran baru terhadap bentuk-bentuk yang telah dikenal sebelumnya.

Bentuk bongkah, memang, mudah bisa kita temukan di mana-mana, tak hanya ada di Bali atau di Bandung, tapi juga di mana-mana. Masalahnya adalah bagaimana menemukannya? Bagaimana kita mampu menghidupkan dorongan atau kehendak untuk memilih dan memperhatikannya? Bagaimana kita menggali pilihan salah satu bagian diantara bagian-bagian lain untuk disorot dan dikembangkan sebagai nilai yang penting? Gagasan tentang subject matter konstruksi bidang bongkah ini, saya rasa, tercermin jelas pada sikap dan pandangan Hardiman sebagai ‘aktivis’ dan komentator ekspresi kesenian Bali yang ia nyatakan dalam banyak tulisan kritik seni maupun ulasan seni.

Bentuk-bentuk simbol yang ada pada lukisan-lukisan Hardiman, pada kenyataannya, tidak hanya berfungsi bagi kepentinganya untuk menyatakan ekspresi yang bersifat visual. Apakah kesimpulan ini berarti menjelaskan bahwa makna lukisan-lukisan Hardiman adalah pernyataan yang simbolik? Atau, apakah yang diekspresikannya itu adalah simbol bagi narasi-narasi tertentu yang dinyatakan melalui bentuk ikan, bidang bongkah, atau burung jalak Bali? Saya tak akan menyerah, atau berhenti, untuk terus menemukan penjelasan dari Hardiman, bahwa “lukisan bagi saya adalah persoalan visual per se. Hal lain di luar itu hanyalan bumbu yang menghilangkan unsur pokok.” Apa unsur pokok yang jadi persoalan bagi lukisan-lukisan Hardiman?

Meski bentuk ikan atau burung jalak Bali bisa kita saksikan pada karya-karya Hardiman, namun masalahnya tentu bukan soal perihal simbol bentuk (tentang ikan atau burung jalak Bali) yang jadi penting dalam sajian ekspresi tersebut. Di situ, saya lebih melihat persoalan mengenai ‘sebuah kesadaran simbolik’ (the symbolic consciousness), sebagaimana pernah dijelaskan Roland Barthes. Menurut Barthes, kesadaran simbolik melibatkan sebuah ‘imajinasi kedalaman’ (an imagination of depth); kesadaran semacam ini mengalami dunia sebagai sebuah relasi dari bentuk-bentuk semu (superficial) serta memiliki segi-segi yang banyak.

Sebuah imaji, dalam kesadaran simbolik, mengandung dinamika makna yang intens; menghasilkan kemampuan kita untuk menggunakan tanda-tanda demi memandang hidup dalam kontraksinya: sebagai katagori yang dangkal atau mendalam, superfisial atau sampai-dasar, palsu atau sampai-akar. Barthes menyebut kesadaran simbolik ini dalam bahasa Jerman sebagai ‘Abgrund,’ atau disebut sebagai ‘kedalaman metaforik’ (metaphorical depth) (Barthes, 1967:13).

Tentu saja, lukisan dengan gambaran bentuk ikan atau burung jalak adalah karya yang berisi tanda-tanda simbolik. Ini tantangan yang juga dihadapi oleh Hardiman. Sebuah karya yang penuh dengan tanda-tanda simbolik bisa mengantar kita pada kedalaman hidup; akan tetapi kalau tanda-tanda tersebut itu tidak ditata secara sempurna, karya itu justru bisa menimbulkan pengalaman yang sebaliknya: kedangkalan (Sunardi, 2004:56). Lukisan-lukisan yang diciptakan Hardiman, terlihat jelas, berhasil menata tanda-tanda simbolik dan mengundang kita ke-dalam tanda-tanda dari upaya ‘menjadikan nyata’ nilai kedalaman pengalaman hijrah dan menepati ekspresi kehidupan dan budaya Bali yang dialami.

Pernyataan Hardiman, tentang ‘hal lain di luar [persoalan lukisan per se] itu hanyalan bumbu’ adalah soal bagaimana ia mempertahankan kaitan antara kesadaran simbolik dirinya di dalam hubungan simbolik tanda-tanda yang terdapat pada ekspresi lukisan-lukisannya.Hubungan simbolik, sebagaimana telah dinyatakan sebelumnya, muncul sebagai hasil dari hubungan tanda-tanda dengan dirinya sendiri, atau sebuah hubungan internal.

Istilah internal ini sekaligus menjelaskan hubungan antara signifier (bentuk tanda) dan signified (makna tanda) sebagai dua pokok yang tak bisa terpisahkan lagi. Di sini, berlaku makna penting dari pendekatan formalis. Hubungan simbolik menunjukkan status kemandirian tanda untuk diakui keberadaannya dan fungsinya tanpa tergantung pada tanda-tanda yang lain. Kemandirian ini membuat tanda tersebut menduduki status simbol. (Sunardi, 2004:55)

Dalam pengalaman dan penjelajahannya sebagai seorang pelukis, Hardiman sendiri bergulat dalam berbagai upaya tindakan dan pertanyaan. Ia menjelaskan, bahwa “[p]ada mulanya saya menangkap jalak Bali itu dalam proporsi dan anatomi yang mendekati kebenaran jalak Bali. Tetapi berangsur-angsur terjadi gubahan yang menuju ke pencarian bentuk yang menyari-pati (esensial). Mengapa saya justru tidak mempersoalkan kemisterian jalak Bali atau tidak mengungkapkan kecantikan jalak Bali? Tetapi, saya malah menjadikan jalak Bali sebagai titik berangkat untuk menuju ke persoalan visual.”

Penjelasan soal ‘proyek jalak Bali’ Hardiman bisa menjelaskan sikapnya sebagai ‘seorang seniman formalis’ berkaitan dengan proyek abstraksi bentuk, atau konstruksi bidang-bidang warna yang dikerjakannya. ‘Jalak Bali,’ memang, bukan tentang misteri atau keindahan Bali [saja]; bentuk simbolik tentangnya adalah bagian dari kesadaran simbolik mengenai ‘ke-Bali-an’ yang tengah dan terus dihidupkan oleh Hardiman, hingga kini. Di situ, dirinya dan Bali bukan lagi dua hal yang mudah untuk dipisahkan.

Jika ia menempati kesadaran simbolik mengenai Bali, maka kesadaran semacam itu menjelaskan bahawa ia tengah menghidupi nilai kemandirian namun sekaligus juga “rasa kesepian” dari tanda-tanda simbolik tersebut. Tanda simbolik bisa dianggap mandiri karena seolah-olah bentuk tanda itu (signifier) mempunyai akar yang mendalam serta tak bisa dicabut dari makna-maknnya (signified). Barthes menggunakan istilah ‘in depth’ (ke-dalam) untuk mengukur gaung pemaknaan (signification) dari tanda tersebut. Kesadaran simbolik, dengan demikian, juga meliputi kesadaran tentang nilai “soliter” dari tanda karena ia tidak mempedulikan kedua hubungan-hubungan lain (sebagaimana berlaku menjadi hubungan tanda yang bersifat paradigmatik dan sintagmatik) (Sunardi, 2004:56).

Jika Hardiman lebih larut pada hubungan tanda yang bersifat internal dari pada hubungan tanda yang bersifat paradigmatik, maka ia tengah berada dalam kesibukan ‘ke-dalam’ (in depth) untuk menghidupkan makna ‘ikon dalam dialek visual’ yang hendak ia temukan sendiri, di Bali. Makna menjadi ‘seorang formalis,’ bagi Hardiman, sepertinya, juga sikap untuk menerima resiko berada dalam situasi ‘soliter’; untuk menjadi terbiasa terasing dari wilayah kultural asal (Bandung) juga wilayah budaya ‘baru’ yang kini terus dihidupinya (Bali). Semacam ‘situasi soliter’ ini lah yang terus menghidupkan daya penciptaan seni yang dilakukan oleh Hardiman, sejak dari dulu gurunya (Popo Iskandar) mendorong dan mendukungnya hingga kini ia menjadi guru dan sumber inspirasi kekuatan yang mendorong daya penciptaan seni para murid-muridnya di Bali.

Harakat Warna

Di Bali, Hardiman berhasil menghidupkan berbagai peran dirinya yang penting selain pengabdiannya di kampus; ia juga menulis kritik seni dan esai, menjadi kurator seni rupa, menciptakan puisi, membuat karya-karya grafis, atau karya video art, tetapi melukis tetap memiliki segi yang terbedakan dari ekspresi atau cara pandangnya di tempat lain itu. Ia mengatakan, bahwa “[l]ukisan saya membicarakan sesuatu yang tak terkatakan oleh puisi saya, teater, grafis, atau seni yang lainnya. Unsur visual ditumbuhkan sebagaimana fungsi estetisnya masing-masing secara mandiri maupun saling berkaitan satu sama lain. Intinya, saya mempersoalkan unsur visual sebagai hal yang dibicarakan dalam lukisan saya.“

Melukis, baginya, jadi bermakna justru karena berlaku sebagai tindakan. Di sini, ihwal kesadaran simbolik Hardiman menjadi penting bahkan yang terpenting. Kesadaran simbolik berguna untuk mengintegrasikan antara ihwal yang lahir dengan yang batin, yang tampak dan tak tampak, yang bersifat permukaan dengan yang dasar. Sebagai cara pemaknaan (signification), yang berarti adalah suatu proses tindakan atau act; hubungan simbolik yang ditelisik oleh kesadaran harus diberi kesempatan untuk diperbaharui secara terus-menerus. Pun kita juga mahfum, bahwa setiap zaman menunjukkan makna-maka atau signified-nya sendiri terhadap warisan bentuk-bentuk simbolisme; setiap zaman, dengan demikian juga, akan melahirkan bentuk simbolisme sendiri demi menakar makna kedalaman hidup (Sunardi, 2004:61).

Tindakan memaknai ekspresi seni yang dilakukan Hardiman, dalam caranya menghidupkan kesadaran simbolik tentang Bali yang jadi inspirasinya, menghasilkan modus tindakan kreatif yang khas berkaitan dengan caranya menangani bentuk-bentuk simbolik. Subject matter tentang bidang bongkah, ikan, atau burung jalak itu dilalui dan dialaminya dalam cara tindakan yang khusus. Dalam cara itu, Hardiman seperti tengah menyusuri jalur kesadaran tentang persepsi visual sebagaimana telah dirintis para fenomenologis, khususnya Merleau-Ponty. Seperti dicatat Clive Cezeaux, seorang komentatornya, bagi Merleau-Ponty :“. . . colours, patterns, and textures of sensory experience, before they are the qualities of objects, are the thick interaction which manifest the disclosive, intentional structure of experience” ( . . warna, pola-pola, dan tekstur dari pengalaman sensori, sebelum hal itu jadi berbagai kualitas tentang obyek-obyek, [pada dasarnya] adalah sebuah interaksi mendalam yang memanifestasikan suatu penyingkapan, [atau] sebuah struktur yang mengandung maksud dari suatu pengalaman (Cezeaux, 2000:76).

Bentuk-bentuk simbolik yang secara sadar dipilih Hardiman bisa saja, dalam cara hubungan paradigmatik, berkaitan dengan ‘bongkah Sadali,’ ‘ikan Redha Sorana,’ atau ‘ayam Popo Iskandar,’ namun ia mampu menghidupkan cara untuk memperbaharuinya secara menerus. Di Bali, atau ‘dari Bali,’ Hardiman menemukan dan menciptakan Yang khas melalui kekuatan warna.

Kekuatan warna ini lah yang menjadi kode ekspresi khas milik Hardiman. Peneliti bahasa, Umberto Eco, menjelaskan apa yang disebut sebagai ‘kode estetik’ (aesthetic code) sebagai suatu hasil dialektika antara suatu kode yang bersifat konvensional (coventional code) dengan sebuah ‘pesan inovatif’ (the innovative message). Dengan hasil yang telah diciptakannya, yaitu suatu karakter ekspresi yang inovatif, maka ‘pesan-pesan estetik’ (aesthetic messages) akan melanggar (infringe) aturan-aturan dari sebuah gaya, atau genre seni tertentu yang dengan sendirinya berarti ‘menolak’ kode yang telah menjadi konvensi.

Dalam bentuk penolakan tersebut, menurut Eco, pesan estetik baru itu akan menciptakan suatu kode estetik baru; Ia juga menjelaskan, bahwa “karya [seni rupa] mengecewakan kode yang tengah berlaku, namun saat yang bersamaan juga memperkuatnya, [. . .] dengan melanggarnya, sebuah karya melengkapi sekaligus mentransformasikan sebuah kode estetik tertentu.” (Eco, 1979: 286, 270.) Apa yang dimaksud Umberto Eco sebagai cara untuk mengembangkan kode estetik yang berlaku sebagai cara untuk melintasi dokumentasi nilai-nilai otentisitas yang telah ditetapkan secara subyektif —misalnya, oleh Ahmad Sadali atau Popo Iskandar.

Pengembangan ini adalah sebuah proses inovatif yang disebut Eco sebagai overcoding, atau cara untuk ‘melampaui sebuah kode dengan cara melanggarnya namun sekaligus juga memperbaharuinya’. Dengan aksi overcoding itu hardiman seakan menerus menciptakan aturan-aturan baru bagi karya-karyanya dengan dasar berbagai aturan yang berlaku pada karya-karya para seniman Bandung sebelumnya. Umberto Eco menjelaskan bahwa ‘overcoding dalam prinsip estetika’ (aesthetics overcoding) menghasilkan suatu ‘surplus semiotis’ (a semiotic surplus) baik pada tingkatan bentuk (form) maupun isi (content). Dengan surplus semiotis di tingkat ekspresi [bentuk] dan isi ini lah maka sebuah bacaan (text), termasuk lukisan, menjadi terbuka terhadap berbagai interpretasi berganda.

Warna dalam ekspresi lukisan-lukisan Hardiman adalah unsur persoalan penting, ibarat pilihan kata-kata khusus dalam uraian sebuah kalimat atau pernyataan ‘baru’ tentang hal yang sebelumnya pernah dinyatakan oleh pihak lain. Tindakan menyatakan kata-kata, memang, bukan hanya soal dialek tetapi juga mengandung maksud dari struktur pengalaman yang bisa mengakar dalam. Ungkapan kerinduan Majnun tentang Laila, misalnya, lebih dari sekedar kata-kata tentang cinta. Dalam kerinduannya, Majnun tak hanya menyatakan kata-kata selain justru menjadi hidup dengan segenap struktur perasaan di dalamnya; ‘Laila adalah alasan dan tujuan bagi Majnun.’ Keberjarakkan yang memisahkan Majnun dari Laila lah yang mewujudkan seluruh pengalaman hidup Majnun menjadi makna hidup.

Keberjarakkan semacam itu bisa bermakna sebagai suatu keadaan ‘solitary,’ atau ‘tindakan pengingkaran,’ demi dihasilkannya pesan-pesan estetik yang terbarukan. Kekuatan unsur-unsur warna dalam lukisan-lukisan Hardiman, dengan demikian, adalah suatu susunan dari cara atau kode estetik yang khas. Saya menganggapnya sebagai ‘harakat warna’ atau ‘tanda-tanda baca dalam warna’ yang tak hanya menjadikan sebuah bentuk memiliki makna, tetapi juga terbedakan dari kondisinya yang semula. Istilah harakat, yang berasal dari cara memaknai dalam tradisi bahasa Arab adalah kode untukl memaknai yang juga berlaku dalam cara membaca kitab suci Al-Quran bagi seorang muslim. Harakat menjadikan simbol alfabet huruf dalam bahasa Arab memanifestasikan penyingkapan makna-makna dari susunan bentuk-bentuk huruf sebagai tanda bacaan (ayat).

Kembali pada pernyataan Hardiman, bahwa “Saya mungkin seorang formalis yang percaya pada persoalan visual,” boleh jadi, memang sejalan dengan cara penilaian Mukařovsky, tentang “nilai penting karya seni sebagai sebuah karya seni per se tidak terletak dalam komunikasi.” Bagi saya, harakat warna Hardiman dalam lukisan-lukisannya tidak hanya menyatakan hubungan tanda dalam sifatnya yang simbolik, tetapi juga hubungan sintagmatik tanda (lukisan-lukisan Hardiman) terhadap masyarakat dan budaya Bali. Bagian menarik dari harakat warna Hardiman dalam hubungan sintagmatik semacam ini adalah semacam dorongan untuk menyatakan bahasa tanpa harus terbatas menjadi bagian dari bentuk hasil-hasil komunikasi. Sebagaimana ungkapan Majnun tentang Laila, bahasa yang diciptakan harakat warna memang bukan melulu soal komunikasi, selain terpenting justru adalah soal eksistensi. Bahasa Majnun tentang Laila adalah ungkapan yang menyatakan nilai eksistensial dirinya.

Kajian linguistik dan semiotik mengajarkan pada kita bahwa segala hal yang kita sebut budaya adalah susunan dari tanda-tanda, keseluruhannya menyampaikan makna-makna, seluruhnya adalah ‘bahasa’ bagi manusia untuk mengenal ihwal keberadaan lingkungan dan dirinya. Ekspresi seni dalam berbagai wujud kode estetik itu mampu menghidupkan makna-makan bahasa yang bisa dikenali oleh manusia, menjadikannya lebih dari sekedar alat atau media untuk berkomunikasi dan berinteraksi. Bahasa dalam kekuatan cara-caranya yang khas dan khusus, sebagaimana dilakukan seni, mampu menemani manusia menjadi dirinya yang sejati.

Saya menutup tulisan ini dengan uraian Richard Rorty, seorang pemikir yang meneliti budaya sebagai gejala dari makna-makna tanda dan bahasa. “Demikianlah,” kata Rorty, “menjadi manusia adalah ibarat menapaki lagi jalan yang menuju dasar-dasar sifat kemanusian, sebagaimana seseorang menjadi dirinya seperti keadaannya sekarang, dan perjalanan itu tidak lain adalah usaha dirinya untuk mengubah kisah hidupnya dengan ungkapan bahasa yang baru. [ . . . ] Seorang pemakai bahasa yang berdedikasi atas kesadaran diri, adalah seseorang yang menggunakan kata-kata seakan-akan tidak pernah digunakan [oleh seseorang pun sebelumnya] demi menghargai apa yang jadi kemungkinan tentang dirinya [sebagai pribadi]” (Rorty, 1989:28). Harakat warna Hardiman, tentu saja, bukan hanya tentang eksistensi dirinya sebagai seorang seniman, yang terpenting adalah soal cara bagaimana Hardiman menciptakan pembaharuan dirinya pada kenangan ‘dialek seni Bandung’ serta harapannya terhadap ‘dialek seni Bali.’

Bandung, Agustus 2022

Rizki A. Zaelani

Kurator

CATATAN: Tulisan ini adalah catatan kurator pada katalog Pameran Seni Rupa “Harakat Warna Hardiman” yang akan dibuka 19 Oktober 2022 pukul 19.00 WIB di Griya Seni Popo Iskandar Bandung. Pameran akan berlangsung hingga 17 November 2022.

PUSTAKA:

Barthes, Roland. (1967), Writing Degree Zero (1953), trans. A’ Lavers & C Smith, New York: Hill & Wang.

_____________ (1988), “Semantics of the Object” dlm The Semiological Challenge [L’aventure sémiologie](1985), trans. Richard Miller (New York: Hill and Wang

Cezeaux, Clive. (2000), “Merleau-Ponty”, dlm The Continental Aesthetics Reader, New York – London: Routledge.

Eco, Umberto. (1979), A Theory of Semiotic (1976), Bloomington: Indiana Univ. Press.

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. (1916), The Philosophy of Fine Art, vol.II (1817), London: Bell.

Mukařovsky, Jan. (1976), “The essence of the visual arts” (1966), dlm Ladislav Matejka & Irwin L. Titunik, ed. Semiotics of Art, Cambridge, Mass: MIT Press.

Rorty , Richard. (1989), Contingency, Irony, and Solidarity, Cambridge: Cambridge University Press

Sunardi, st. (2004), Semiotika Negativa, Yogjakarta: Buku Baik.