Di Ubud, jauh sebelum pelukis remaja mengenal kertas, pensil, cat tempera dan aneka warna buatan lain sebagai alat lukis, benda-benda semacam lampu templek, tulang kepala babi, gincu dan kerang laut boleh dikata merupakan barang penting yang tiada duanya. Sebab pada benda-benda inilah, mereka menghabiskan waktu untuk mencampur arang yang melekat pada lampu templek dengan lem ancur buat memperoleh warna hitam; membakar tulang kepala babi untuk mendapatkan warna putih; berjalan jauh ke toko mencari gincu Cina sebagai warna merah; serta menggosok karang laut dengan campuran lem ancur untuk menghasilkan warna oker. Dengan warna-warna ini, sebagaimana yang biasa dilakukan pendahulunya, para pelukis menuangkan gagasan mereka di atas daun lontar, melukis rupa dewa-dewa untuk keperluan upacara.

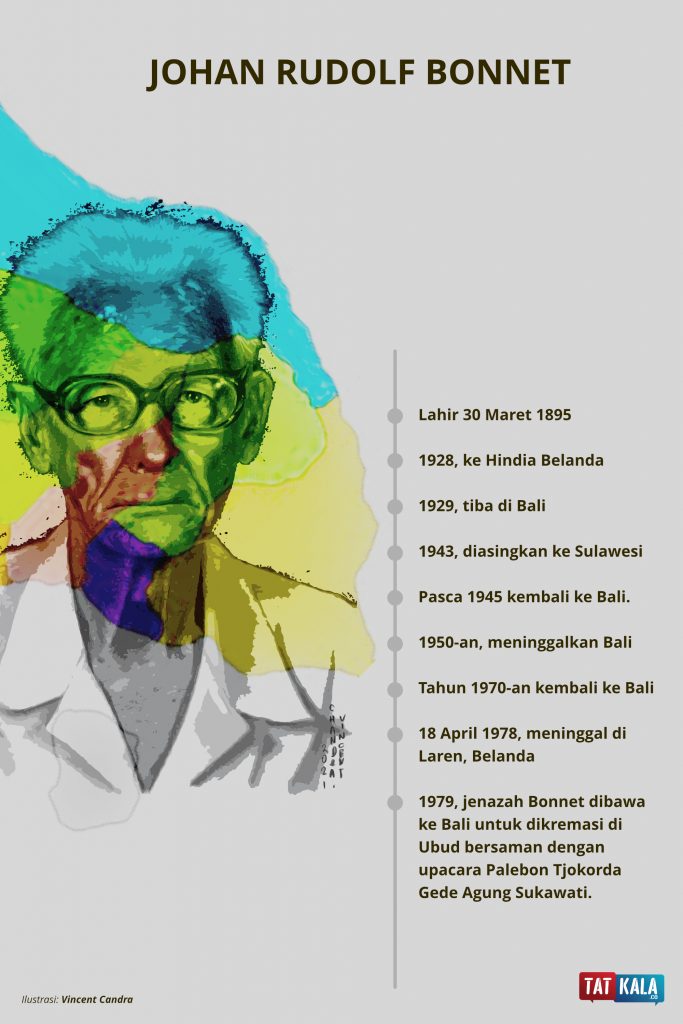

Adalah Johan Rudolf Bonnet yang kemudian dengan sukarela menyumbangkan berbagai macam material bahan melukis, khususnya bagi remaja di Ubud dan sekitarnya pada akhir tahun 20-an. Pelukis Belanda kelahiran 30 Maret 1895 ini tak hanya mengenalkan material baru yang menantang untuk diekplorasi pada para pelukis Ubud, melainkan mempengaruhi gagasan-gagasan mereka terhadap seni lukis Bali kala itu. Catatan ini dapat ditemukan lebih rinci dalam beberapa penelitian seni rupa oleh I Wayan Kun Adnyana ‘Arena Seni Pita Maha: Ruang Sosial dan Estetika Seni Lukis Bali 1930-an’, ‘Tiga Tipe Praktik Sosial dan Gaya Visual Pelukis Barat di Bali’ serta penelitian I Wayan Seriyoga Parta ‘Perkembangan Seni Rupa Pita Maha dalam Konteks Konstruksi Kebudayaan Bali’.

Dari proses diskusi, latihan dan kerja lukis yang intens dilakukan bersama para pelukis Ubud ini kemudian melahirkan gerakan sosial seni bernama Pita Maha, yang kelak menjadi salah satu tonggak puncak keemasan seni lukis Bali di dunia. Pita Maha dideklarasikan secara resmi pada 29 Januari 1936 bertempat di Puri Kantor (Ubud). Bonnet, bersama Tjokorda Raka dan Tjokorda Agung Sukawati, Walter Spies, dan pelukis Gusti Nyoman Lempad, selain menjadi salah satu pencetus, juga berperan sebagai (komisi pengawas) dalam kelompok Pita Maha.

Ketertarikan Bonnet pada seni lukis Bali, bukan tanpa alasan. Awalnya, setelah menyelesaikan pendidikan di Rijksakademie van Beeldende Kunsten Amsterdam, Bonnet pergi ke Italia. Ia tinggal selama beberapa tahun di Anticoli Corrado, selatan Roma untuk mempelajari lukisan-lukisan renaisans. Di Italia, Bonnet sempat bertemu dengan Nieuwenkamp. Nieuwenkamp adalah seorang pelukis Belanda yang telah lebih dahulu singgah ke Bali. Dari Nieuwenkamplah, Bonnet terpesona dan tertarik untuk mengetahui Bali lebih dalam.

Pucuk dicinta, ulam tiba. pada 1928, Bonnet berkesempatan pergi ke Hindia Belanda. Dia tiba di Batavia dengan kapal uap Jan Pieterszoon Coen. Dia juga sempat singgah di kota Semarang dan Pulau Nias. Pada tahun 1929, Bonnet tiba di Bali. Beberapa daerah sempat ia singgahi seperti Kedaton, Denpasar, Tampaksiring, serta Peliatan. Setelahnya, ia berjumpa dengan Walter Spies di Ubud. Bersama Spies, Bonnet diperkenankan tinggal di Puri Kantor (Ubud), sebelum akhirnya tinggal di daerah dekat Sanggingan.

Adapun salah satu ciri penting pada gaya seni lukis Ubud yang terlahir dari pergaulan bersama Bonnet adalah keterampilan melukiskan anatomi manusia yang digambarkan bergaya realis. Bagi para pelukis Pita Maha Ubud kala itu, Bonnet dikenal sebagai pengkritik yang tajam. Di sisi lain, Bonnet juga membuka ruang bagi para pelukis remaja untuk belajar bersama, dengan mengunjungi studio para pelukis lokal, pun sebaliknya. Meski banyak yang menganggap Bonnet sebagai guru, namun Bonnet lebih suka menyebut perannya sebagai kawan diskusi. Melalui diskusi yang terjalin, ia membimbing sekaligus memberikan petunjuk untuk memperbaiki lukisan-lukisan yang dibawa para pelukis ketika berkunjung ke studionya.

Hal ini juga merupakan respon Bonnet terhadap pendidikan (seni) bergaya Barat yang dilakukan Belanda pada Bali pada era 30-an. Hal ini ditentang oleh Bonnet. Ia menyatakan, pengembangan model Barat tidak akan menghasilkan apapun, kecuali mengubah orang Bali yang lugu menjadi ‘karikatur’. Bonnet lebih percaya bahwa Bali harus tumbuh dalam logika kebudayaannya sendiri.

Dalam rangka menguatkan nilai penting kehadiran karya para pelukis Pita Maha Ubud, selain membuka ruang diskusi, Bonnet kerap menuliskan artikel tentang Pita Maha di beberapa media, terutama di majalah Djawa seputaran tahun 1936 sampai 1940-an. Bonnet juga berinisiatif untuk memamerkan karya-karya pelukis Pita Maha ke berbagai event pameran, terutama dengan mengadakan hubungan dengan Nyonya J. de LoosHaaxman, komisaris dari Bon van Kunstkring dan dengan Ver v. Vrienden van Aziatische Kunst (Perkumpulan Pencinta Seni Asia) di Negeri Belanda. Dengan terjalinnya hubungan ini, hasil karya anggota Pita Maha bisa dipamerkan di Museum Aziatische Kunst-Amsterdam, di Kunstzal van Lier-Amsterdam, di Pulchri Studio-Den Haag, dan di Calman Gallery London.

Setelah pasukan Jepang mendarat di Hindia Belanda, Bonnet ditangkap dan diasingkan ke Sulawesi pada 1943. Bonnet menghabiskan hari-hari tawanannya di perkemahan tawanan Makassar. Pasca kemerdekaan RI, Bonnet kembali ke Bali. Pada waktu itu, Pita Maha sudah tidak berfungsi lagi. Bonnet memulai perkumpulan baru kelompok pelukis ubud, bersama Tjokorda Gde Agung Sukawati, I Gusti Nyoman Lempad dan Anak Agung Gede Sobrat. Sayangnya, asosiasi ini tidak berhasil. Bersama Cokorda Gede Agung Sukawati, ia kemudian bersepakat membangun sebuah museum seni lukis dan patung untuk mendokumentasikan karya-karya maestro seniman Bali.

Untuk mendukung rencana pembangunan museum, pada tahun 1953, didirikanlah Yayasan Ratna Wartha. Bonnet bersama Gusti Nyoman Lempad berperan dalam merancang bangunan. Bonnet mendesain gedung pertama, merencanakan konstruksi, mengumpulkan karya seni untuk dipamerkan di museum, serta melakukan penelitian untuk katalog. Pada tahun 1954, Upacara peletakan batu pertama dilakukan oleh Perdana Menteri Ali Sastroamidjoyo. Museum itu sendiri diberi nama “Puri Lukisan”. Pada 1956, Museum Puri Lukisan secara resmi dibuka untuk umum oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu, Mohammad Yamin. Adapun Tjokorda Gde Agung Sukawati menjabat sebagai direktur museum dan Bonnet sebagai kurator museum.

Pada tahun 50-an juga, Bonnet tampaknya menjadi salah satu pelukis yang dilirik keberadaannya oleh Soekarno yang kala itu menjabat sebagai Presiden RI. Soekarno mulai menyukai lukisan Bonnet sejak melihat pameran lukisannya yang digelar di Jakarta tahun 1951. Soekarno kerap memesan lukisan pada Bonnet. Lukisan ‘de rijstoogst’ misalnya, merupakan lukisan karya Bonnet yang sempat dipajang di ruang makan istana Bogor (Buitenzorg). Hampir semua karya besar Bonnet di Bali pada 1950-an menjadi koleksi Sukarno. Namun sayangnya, di akhir tahun 50-an, Bonnet terpaksa meninggalkan Bali karena menolak menjual sebuah lukisan tertentu kepada Soekarno. Bonnet baru bisa kembali ke Bali pada awal tahun 70-an pada masa pemerintahan Soeharto. Tahun-tahun kedangannya di Bali, ia habiskan untuk menyusun koleksi Museum Puri Lukisan.

Pada tanggal 18 April 1978 di Laren, Belanda, Bonnet meninggal di usia 83 tahun. Dalam buku ‘Daya Tarik Wisata Museum Sejarah dan Perkembangannya di Ubud Bali’ oleh Ida Bagus Kade Subhiksu tercatat, pada tahun kematian Bonnet, terjadi angin ribut yang membuat gedung utama museum Puri Lukisan roboh. Anehnya koleksi di gedung tak ada satu pun yang rusak, semuanya bisa diselamatkan. Pada tahun 1978 pula, adalah tahun dimana, Tjokorda Gede Agung Sukawati ‘mantuk’, pun demikian dengan Lempad yang juga meninggal di tahun yang sama. Bonnet yang telah meninggal di Belanda, setahun kemudian, pada 1979, jenazahnya dibawa ke Bali untuk dikremasi di Ubud bersamaan dengan upacara Palebon Tjokorda Gede Agung Sukawati. Sebuah upacara palebon termegah dan terbesar yang pernah ada di Bali, yang takkan pernah bisa disamakan dengan berat bade yang diusung atau besar jumlah biaya yang dikeluarkan. Tahun 1979 adalah ‘palebon terbesar’ di Bali sepanjang sejarah karena mengusung tokoh-tokoh besar seniman besar Bali sepanjang masa. Salah satunya Johan Rudolf Bonnet. [T]

Denpasar, 2021