/I/

MEMBACA dan menyelami novel-novel karya Mahfud Ikhwan adalah mengintip masa lalu desa-desa dengan gejala urban—dan pula banyak hal, serba-serbi, yang mewarnainya—dengan teropong kecil dari sebuah sudut yang tak banyak orang tahu di mana tempat pastinya.

Tiba-tiba saja dari lubang teropong itu kita melihat banyak permasalahan, keributan, perbincangan, silang sengkarut, kisah-kisah yang lain sama sekali—kisah-kisah yang bukan disusun dari tokoh-tokoh hebat yang heroik, melainkan datang dari orang-orang yang biasa-biasa saja.

Tokoh-tokoh dalam novel Cak Mahfud, sebagaimana ia akrab dipanggil, adalah orang-orang yang tinggal di desa tegalan di pelosok sebuah daerah di pesisir utara Jawa Timur—barangkali di sekitaran Gresik di timur, Lamongan, Tuban, sampai Rembang di barat—kisaran tahun ‘80-an sampai 2000-an (masa transisi Orde Baru ke reformasi).

Ia bisa bernama Ulid, Mat Dawuk, Warto Kemplung, Wahab, Inayatun, Mif, Fauziyah, Iskandar, Isnan, atau nama asing macam Maria Ratna Dacosta, dan nama-nama lain dengan kisah yang lain-lain pula.

Tokoh-tokohnya ada yang bergulat (batin dan nasibnya) untuk tidak “takluk” dengan Malaysia (walaupun pada akhirnya menyerah ke pelukan negeri tetangga itu); ada yang berwajah buruk rupa tapi memiliki istri yang cantik dan kisahnya berakhir tragis; ada pula orang tua yang berusaha memangkas kisah cinta anak-anaknya hanya karena masa lalunya yang kekanak-kanakan; dan juga kisah seorang pemuda dengan sepak bola sebagai dasar pijakan hidupnya.

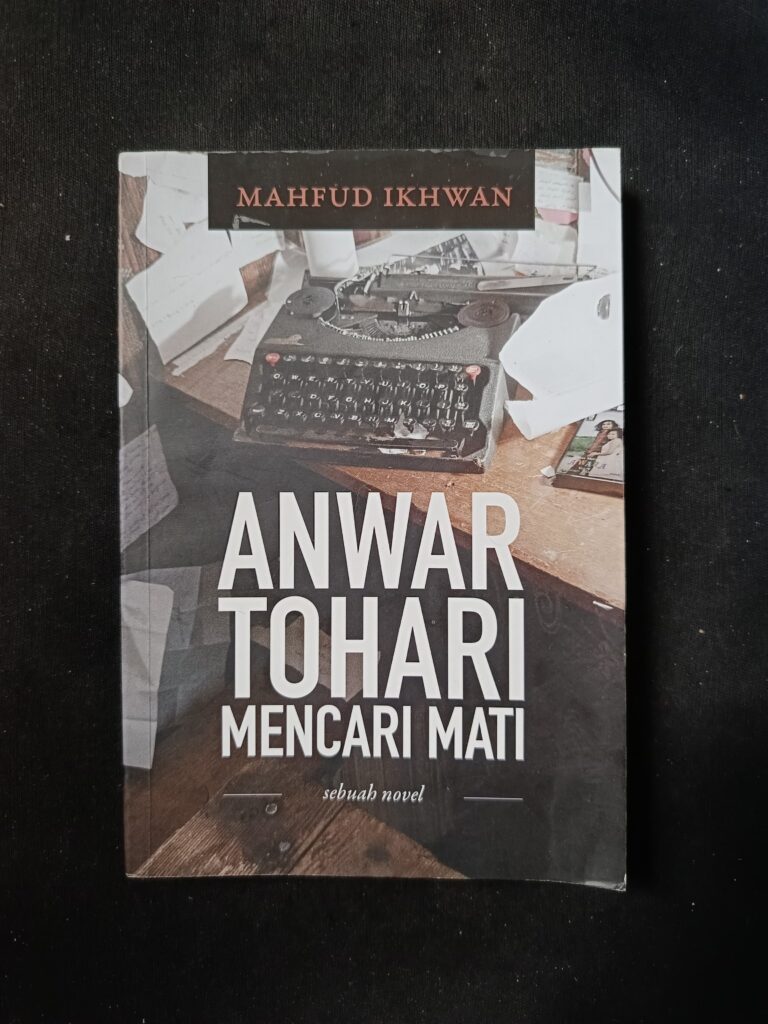

Dalam semua novel Cak Mahfud, sebut saja Ulid Tak Ingin ke Malaysia (2009)—terbit kembali dengan judul yang lebih pendek: Ulid—, Kambing dan Hujan (2015), Dawuk: Kisah Kelabu dari Rumbuk Randu (2017), Anwar Tohari Mencari Mati (2021), dan Bek (2024), orang-orang desa—dan biasa-biasa itu—selalu menjadi pusat cerita dan melaluinya penceritaan mengalir, peristiwa-peristiwa lahir, dan tokoh-tokoh hadir dan seolah saling terhubung satu dengan karya lainnya.

Novel Ulid (2016), sebelumnya berjudul Ulid Tak Ingin ke Malaysia (2009) | Foto: Jaswanto

Ya, tempat-tempat di satu novel Cak Mahfud selalu disebut di novel yang lain, yang seolah tempat-tempat tersebut berada di satu wilayah (universe) yang sama, yang berdekatan, dan tokoh-tokoh dalam Ulid, misalnya, bisa saja kenal baik—atau sekadar tahu—dengan tokoh-tokoh lain dalam Kambing dan Hujan maupun Dawuk.

Atau ketika Lerok bertanding bola dengan Rumbuk Randu di novel Bek, bisa saja Mat Dawuk dan Warto Kemplung hadir di pinggir lapangan dan berdesak-desakan bersama penonton lainnya sambil berbincang-bincang dengan Wahab. Ini satu teknik kecil tapi tak banyak orang menguasainya.

Cak Mahfud adalah seorang pencerita yang piawai—semua pembacanya tahu dan mengakui itu. Ia merancang dan menjahit cerita dengan lihai, alurnya mengalir dengan utuh dan kuat. Tidak berbelit-belit dan tidak bergenit-genit—dengan kata lain: jujur. Konflik dan ketegangan terjaga dengan baik.

Ketika Dawuk diceritakan dibakar dan meninggal, saya—dan mungkin juga pembaca lain—menduga bahwa ialah yang benar-benar mati di tangan penduduk Rumbuk Randu. Ternyata bukan, atau setidaknya masih menggantung. Sebuah tipe narasi yang kerap kita temukan dalam cerita-cerita detektif. Di mana narator menyesatkan pembaca atau sengaja mengarahkan pembaca kepada dugaan yang salah.

Tokoh-tokohnya lahir, tumbuh, dan berkembang, dan selalu terhubung dengan tokoh utama sebagai pusat cerita. Adegan perkelahian dilukiskan dengan detail dan menegangkan—juga memantik bayangan imajinasi yang nyata. Kejahatan dan kemunafikan diumbar tanpa tedeng aling-aling. Narasi karikatural dan parodikal yang dipaparkannya hidup dan segar.

Sekadar contoh:

“Tempat mencuci bengkuang itu, dua selokan besar itu, tak lain adalah muara dari hampir semua selokan, kamar mandi, dan kakus yang ada di desa itu, termasuk juga dua pemandian dan kakus umum yang ada di dua masjid di desa itu, tempat ia dan bapaknya mandi dan berak…

“Ia paham, sebagaimana ia memahami mengapa tak ada orang Lerok yang mau makan bengkuang yang sudah dicuci, terutama yang dicuci di dua selokan itu. Bengkuang yang dicuci di situ hanya untuk orang kota, demikian emaknya pernah berkata…

“Ya, hanya orang kota yang makan bengkuang yang dicuci di selokan bertahi itu, pikir Ulid dengan yakin.” (Mahfud dalam Ulid, 2016: 51).

Atau ini:

“Sementara seekor anak kambing dengan punggung kemerahan dan perut keputihan ia beri nama Indonesia… Indonesia adalah anak kambing gembalaan Is yang paling disayang Mat. Cempe berbulu merah-putih itu punya muka rupawan. Ya, bukannya melebih-lebihkan, kambing bernama Indonesia itu memang rupawan. Sayang, kakinya pincang. Itulah Indonesia. Kaki bagian belakangnya kecil sebelah…

“Itu terjadi karena tak lama setelah lahir, Indonesia (yang saat itu belum diberi nama) jatuh dari tebing. Salah satu kakinya terkilir, dan tak pernah pulih. Namun, agar lebih cocok dengan namanya, Mat mengarang cerita untuk dirinya sendiri, lalu untuk Is, kemudian untuk teman-temannya: kambing kecil malang bernama Indonesia itu pincang karena ditembak Jepang—

“Meskipun pincang, Indonesia larinya kencang. Karena kepincangannya, lari Indonesia jadi lucu, walau kadang kala juga membuat haru…” (Mahfud dalam Kambing dan Hujan, 2015: 61).

Lalu bagaimana dengan ini:

“Ini kisah yang sebenarnya belum lama terjadi. Sebuah kisah kelabu penuh darah. Hanya seumuran dua kali coblosan lurah; tidak berselang lama dari saat, untuk pertama kalinya di daerah sini, Golkar menang dari Petiga dengan mudah. Tapi karena aku tahu orang-orang macam apa kalian ini—makhluk-makhluk malang dengan kemampuan mengingat sependek ikan sepat‒‒jadi mari kita mulai saja dari apa yang baru-baru ini terjadi.” (Mahfud dalam Dawuk, 2017: 9).

Dan kemudian ini:

“Terima kasih rokoknya. Kopinya saya yang bayar. Saya sedang ada rejeki. Sudah ada yang tebus kayu itu… Siti! Kopi Mas Wartawan aku yang bayar! Nanti sore!” (Mahfud dalam Anwar Tohari Mencari Mati, 2021: 16).

Semua novel Cak Mahfud ditulis dengan narasi karikatural dan parodikal semacam itu dengan detail-detail kecil yang menyenangkan dan mengagumkan. Saya sering menyebutnya sebagai: novel yang filmis—bersifat film. Maka jika ada sutradara yang hendak mengangkat novel-novel Cak Mahfud menjadi film, saya kira tidak perlu susah payah mengeksekusinya.

Novel Bek (2024), sekuel Ulid | Foto: Jaswanto

Dan semua karya yang disebutkan di atas selalu dibumbui dengan budaya pop (TV, sepak bola, musik, film, radio, ludruk), dan gejala urbanisasi lainnya. Untuk itulah saya kira karya-karya ini bisa dikatakan sebagai tribute kepada banyak hal pada masa itu dan yang paling utama barangkali kepada apa-apa yang membentuk sosok Mahfud Ikhwan menjadi seperti sekarang.

Selama menulis Dawuk, novel yang dahsyat itu, Mahfud Ikhwan mengaku dirinya lebih sering pulang kampung, nongkrong di warung kopi, dan mendengarkan lagu-lagu India dan lagu-lagu pop ‘80-an. Ketiga kegiatan tersebut terlihat biasa saja, tapi dari kegiatan biasa itu ia mendapat energi untuk membuat dunia rekaan yang terasa nyata dan dekat bagi pembaca seperti saya—yang notabene juga berasal dari kampung tegalan pelosok, sama seperti Mat Dawuk, Ulid, Isnan, dan Mif.

Cak Mahfud tidak memungkiri luasnya pengaruh film, lagu, komik silat, atau novel-novel populer dalam Dawuk. Ia berkata, “Dawuk memang dibentuk oleh pengaruh-pengaruh itu: lucah, murahan, pemuas nafsu. Ini termasuk film-film yang bukan hanya bagus tetapi juga sangat buruk—film nggak bermutu yang ceritanya melompat-lompat… Acuan-acuannya ke film-film action India, film silat Indonesia, Rhoma Irama, lagu dangdut, atau cerita ludruk. Jika kamu tanya buku apa yang kubaca ketika menggarap Dawuk, maka saya akan lebih menyodorkan kepingan film, kaset, dan buku-buku stensilan.”

Selain itu, Cak Mahfud juga membaca karya-karya Mary Shelley dan Stevenson, “tapi hanya untuk tahu caranya bikin cerita yang gloomy dan punya feel thriller.” Namun, ia merasa itu lebih bisa didapat dari film. “Beberapa adegan penting di Dawuk adalah adegan film. Dialognya juga lebih [banyak] diambil dari dialog film.”

Tak jauh berbeda dengan Dawuk, saya kira novel-novel lainnya juga banyak dipengaruhi oleh film dan musik India, novel karya Banerji (Pater Pancali, misalnya), roman-roman macam Cintaku di Kampus Biru (1975) karya Ashadi Siregar, lagu-lagu dangdut (Rhoma Irama), sandiwara radio macam Saur Sepuh atau Tutur Tinular, biografi pesepakbola, kisah-kisah dalam pertunjukan ludruk, komik dan novel silat, dan beberapa budaya pop lainnya.

/II/

Saya lupa kapan dan entah dari siapa saya berjumpa untuk pertama kalinya dengan karya-karya Mahfud Ikhwan. Tapi yang jelas, saya ingat betul, Kambing dan Hujan adalah novel pertamanya yang saya baca—dan membuat saya semacam kecanduan untuk membaca tulisan-tulisannya yang lain. Lalu saya membaca Ulid, Dawuk, Anwar Tohari, dan Bek—novel terbarunya.

Saya membaca kelima novel-roman Cak Mahfud dengan kekaguman yang entah, dengan perasaan senang-bahagia, sedih, dan iri sekaligus. Senang karena saya menyukai tema dan merasa cocok dengan gaya bahasa (narasi) dalam novel-novel tersebut; sedih sebab beberapa kisah yang disampaikannya; dan ya… iri karena merasa tidak (akan) bisa menulis kisah-kisah seperti itu. Dan itu kadang membuat kesedihan saya bertambah.

Cak Mahfud selalu menyuguhkan kemanusiaan yang tidak mendayu-dayu—sebagaimana kecenderungan novel-novel populer. Kisah-kisah yang ia sajikan merupakan kisah-kisah yang membumi. Narasinya hidup dan mudah kita jumpai. Namun, kisah-kisah itu membuat kita sejenak merenung dan menghayati bahwa ada hal-hal kecil dalam hidup ini yang tidak tersentuh oleh pikiran kita yang melangit.

Karya-karyanya dikemas dengan bahasa yang renyah namun penuh makna. Apa yang diangkat dalam ceritanya bukan hal yang sensasional dan fenomenal, memang. Namun, karya-karya itu kaya akan filosofi. Dan lokalitas desa—dan bagaimana desa bergerak, berubah—menjadi yang paling dominan di sana.

Roman Kambing dan Hujan (2015) | Foto: Jaswanto

Terang saja, desa selalu berubah. Mau tidak mau, desa sejalan dan menuruti laju zaman dengan gairah mencecap impian kemajuan teknologi—yang kadang melenakan. Adapun ironi dan nestapa juga tak luput menyertainya. Perubahan dan pergeseran itu pun, entah sempat dirasakan atau tidak, disadari oleh pembaca atau tidak, terekam jelas dalam setiap novel-roman Mahfud Ikhwan. Urbanisasi bersama konsekuensinya dan hasrat yang menggeliat itulah yang saya kira hendak Mahfud Ikhwan urai.

Namun, perlu dicatat, wajah desa dalam cerita-ceritanya bukanlah telaga dengan permukaan tenang dan menentramkan (eksotis), bukan pula guci kuno di balik lemari kaca yang antik dan elok dipandang. Tapi kuali minyak mendidih dengan uap yang panas atau tempat pandai besi yang menyala dan terus menempa.

Lerok dalam Ulid dan Bek, misalnya, mempertontonkan desa dan orang-orangnya yang malang, di tengah ketidakhadiran negara, dengan tulus ingin menjadi bagian dari pembangunan (modernisme), bagaimanapun caranya, dan apa pun tebusannya, sekalipun itu harus rela—dan terpaksa seperti keluarga Tarmidi, misalnya—meninggalkan sanak keluarga dengan berangkat ke Malaysia.

Tegal Centong dalam roman Kambing dan Hujan tak jauh berbeda, sangat menafikkan stereotip yang dipegang banyak orang selama ini, bahwa desa selalu berasosiasi dengan keharmonisan. Dalam Kambing dan Hujan, kehidupan keberagamaan masyarakat desa, alih-alih tenteram justru ditampilkan menyimpan banyak kerumitan, pertarungan laten orang tua versus orang muda, persaingan ketat Masjid Utara dan Masjid Selatan, dan perseteruan antara paham yang lama (tradisional) dan yang baru (modern). Dan di sebuah wawancara siniar, Mahfud Ikhwan mengatakan itu juga terjadi di beberapa desa lain di Indonesia—di dunia nyata.

Sedangkan, sebuah desa di pinggir hutan seperti Rumbuk Randu di Dawuk dan Anwar Tohari Mencari Mati, menggambarkan bahwa di desa terpencil sekalipun, kekuasaan yang bergandeng dengan otoritas agama akan menampilkan sisi terburuk manusia—dengan konflik berkepanjangan, kecemburuan sosial, dendam, prasangka, dan seterusnya.

Dan Cak Mahfud, setahu saya, tidak pernah memanjakan tokoh-tokohnya walau itu tokoh baik sekalipun. Bagi para pembaca yang sudah akrab dengan karya-karyanya, tentu tak asing dengan perkara ini. Kita boleh-boleh saja menganggap ini sebagai idealisme dan keberpihakan, tetapi tak masalah sepertinya jika mengecapnya sebagai strategi mencari ceruk pasar. Tapi saya kira Cak Mahfud tidak demikian.

Sampai di sini, novel-novel Cak Mahfud saya kira selalu mengemukakan hal-hal lain kisaran tahun 1980-an hingga 2000-an, dengan sangat menarik, di mana kekuasaan Orde Baru telah demikian kuat menancap dan mencengkeram hingga ke kawasan yang jauh dan kecil seperti di pedalaman NTT, misalnya.

Kekuasaan itu dibangun melalui berbagai agen dan aparatusnya, mulai politik, pendidikan, agama dan lainnya, dan melahirkan berbagai jenis kepatuhan dan kesetiaan, di antaranya melahirkan kesadaran nasionalisme yang ganjil—seperti yang dituliskan Hairus Salim saat mengulas novel Felix K. Nesi, Orang-orang Oetimu (2019).

Tapi, sebagaimana telah disampaikan di atas, Cak Mahfud tidak bercerita tentang kongkalikong politisi kotor yang berkuasa di Jakarta, atau seorang aktivis mahasiswa dengan idealismenya yang menggebu berusaha melawan dan menjatuhkan rezim, apalagi pemuda urban yang sedang krisis identitas, sebagaimana yang sering dibahas penulis-penulis yang tinggal di kota-kota besar.

Tidak! Cak Mahfud memilih menampilkan “wajah lain” dari Orde Baru dengan, sekali lagi, kemiskinan orang-orang desa, ketimpangan pembangunan, nasib kampung (keluarga) yang ditinggal warganya menjadi TKI di Malaysia, dan punahnya petani bengkuang dan jubung-jubung gamping (novel Ulid) sebagai semacam realitas lain Orba Soeharto.

Lalu juga tegangan keberagamaan (NU-Muhammadiyah—an sich) di kampung yang lucu dan dramatis (roman Kambing dan Hujan), konflik blandongan (pencuri kayu) dengan sinder (pengawas/pegawai Perhutani), budaya gunjing di warung kopi (novel Dawuk dan Anwar Tohari Mencari Mati), dan pula sepak bola (novel Bek).

Dan itu, seperti kata Pram dalam esai Maaf Atas Nama Pengalaman (1991), “jadilah kenyataan baru, kenyataan sastra, kenyataan hilir, yang asalnya adalah hulu yang itu juga kenyataan historis. Kenyataan sastra yang mengandung di dalamnya reorientasi dan evaluasi peradaban dan budaya, yang justru tidak dikandung oleh kenyataan historik. Jadinya karya sastra adalah sebuah thesis, bayi yang memulai perkembangannya sendiri dalam bangunan-atas kehidupan masyarakat pembacanya. Dia sama dengan penemuan-penemuan baru di segala bidang, yang membawa masyarakat selangkah lebih maju.” Dan karenanya sastra bisa disebut sebagai “dokumen sosial”.

Novel Dawuk, Kisah Kelabu dari Rumbuk Randu (2017) | Foto: Jaswanto

Kalau boleh lebih jauh saya katakan, novel-novel Cak Mahfud mengandung banyak gugatan atau, katakanlah, semacam sindiran terhadap banyak hal dengan cara yang… ah, saya sulit menjelaskannya. Tapi saya pikir, gugatan-gugatan itu tak sampai membuat urat kepala siapa pun yang membacanya menegang, jengkel sedikit mungkin iya, tapi saya kira tak sampai menimbulkan dendam-kejengkelan. Kalau pun ada caci maki, itu justru merupakan bentuk kepuasan karena telah menemukan cerita (sastra) yang mengagumkan.

Itu semua saya kira karena bahasa maupun perumpamaan-perumpamaan yang digunakannya sungguh dapat diterima walau dengan agak sedikit bersungut. Tak melulu soal kelas sosial dan negara, juga agama, sastra Indonesia, sampai sepak bola tak luput dari “kesinisannya”. Bacalah kutipan di bawah ini:

“Orang-orang Tegal Centong, secara turun-temurun tak memiliki kebiasaan makan bersama. Sejarah manusia Centong adalah sejarah penggarap ladang dan pengolah sawah. Kebersamaan tidak ditunjukkan di dalam rumah, tetapi di tegalan atau di tengah pematang. Makan bagi orang Centong adalah sekadar makan: mengisi perut yang lapar, memasukkan nasi dengan lauk-pauk ke mulut; sesederhana itu, jauh dari rumit.

“Frasa Inggris table manner dipastikan tak akan pernah memperoleh padanannya yang tepat dalam bahasa orang Centong. Tak ada cara berbelit-belit memperlakukan piring, mengingat di Centong piring disebut ajang, yang itu juga dipakai untuk menyebut daun jati dan daun pisang. Tak usah tanya bagaimana memegang sendok atau garpu yang baik sebab mereka masih tetap nyaman makan pakai tangan—sebagaimana mereka mengayun cangkul dan membersihkan diri seusai istinja…” (Mahfud dalam Kambing dan Hujan, 2015: 23).

Atau ini:

“Bukannya saudaramu polisi dan tentara? Sepupumu hakim? Negara ini punya kalian sekeluarga, ya toh? Apa yang kau takutkan?” (Mahfud dalam Anwar Tohari Mencari Mati, 2021: 173).

Dan ini:

“Carlos pesepakbola yang baik. Tentu saja. Tapi mudah bagiku untuk bilang, ia bukan bek yang baik… Lagi pula, bagaimana bisa seorang bek dibicarakan karena golnya? Aneh. Kalau mau bicara Carlos sebagai bek, mari bicarakan apa yang dilakukannya di kotak penaltinya sendiri sehingga Brian Laudrup dari Denmark mencetak gol penyama ke gawang Brazil pada Piala Dunia 1998…

“Lalu apa pelajaran yang bisa dipetik dari kesalahan Carlos? Jadilah diri sendiri. Bek sayap seperti Carlos adalah gambaran manusia yang ingin menjadi orang lain. Ia ingin menjadi playmaker yang bisa mengirim umpan yang jadi gol. Ia ingin jadi striker yang bisa mencetak gol. Khusus Carlos, ia bahkan ingin melakukan gerakan akrobat. Ia mau penonton bertepuk tangan untuknya karena bisa melakukan apa yang biasa dilakukan striker seperti Romario atau Widodo C. Putra. Jika aku rekan setim atau pelatihnya, ia akan kutampar…” (Mahfud dalam Bek, 2024: 85).

Dan lihatlah Lerok dalam Ulid. Saat rezim Soeharto dengan tangan besinya membangun dengan-seperti, sistem kebut semalam, Lerok tampak tak masuk hitungan. Tak merasakan hadirnya negara, Lerok menemukan Malaysia—sebagaimana orang-orang India menemukan London sebagai tanah harapan.

Dalam Dawuk, Mahfud Ikhwan dengan terang menyampaikan bahwa Orde Baru adalah penyebab orang-orang Rumbuk Randu terpaksa “…meninggalkan ladang kering mereka, melanggar tabu punden-punden mereka yang tak suka meninggalkan tanah kelahiran” untuk “berduyun-duyun menyeberang ke Malaysia” sebagai buruh migran seperti warga desa sekitarnya. Hal ini disebabkan karena “tak berapa lama sehabis Pemilu Lapan Tujuh setelah kemenangan Golkar yang pertama di desa itu dan harga minyak tanah malah naik”.

Novel-novel Cak Mahfud pada dasarnya adalah orang-orang yang malang, yang terpuruk karena kemiskinan, yang terlempar karena genitnya dunia (ekonomi, pilitik, agama, dan budaya pop), namun hebatnya hampir sepenuhnya mereka patuh dan setia pada Tuhan (Islam), serta yakin bahwa Tuhan telah memberikan dan membuat kehidupan mereka lebih baik.

Dan saya kira, novel-novel Cak Mahfud ditulis dengan kesadaran sejarah, segudang referensi, dan memori-ingatan yang tajam. (Bacalah asal-usul istilah blandongdiensten—satu cara kerja yang dikenakan VOC kepada para orang desa di Jawa, misalnya.)

/III/

Pada tahun 1970-an sampai 1980-an, seperti kata Katrin Bandel dalam esai “Pengalaman Unik Membaca Ulid”—yang juga sebagai semacam kata pengantar novel tersebut—, sempat muncul cukup banyak novel Indonesia yang berkisah tentang masyarakat pedalaman, kerapkali dengan fokus pada perubahan sosial, mirip dengan apa yang ditulis Cak Mahfud. Istilah yang sering dipakai untuk menamai karya seperti itu adalah “warna lokal”. Salah satu yang paling terkenal di antaranya adalah trilogi Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari.

Meski semua novelnya selalu mengangkat tema lokalitas, menurut Katrin Bandel, dengan kata lain, di tengah kekhususan setting dan masalah-masalah lokal yang digambarkan dengan segala detailnya, Cak Mahfud menghadirkan pengalaman manusia yang mungkin dapat dikatakan universal. Efeknya adalah bahwa tokoh-tokoh atau kisah-kisah dalam setiap novelnya tidak terkesan asing.

Bacalah Ulid, seperti kata Katrin, maka di beberapa bagian Anda akan menemukan dan menyadari bahwa pengalaman dasar Ulid kecil—bangga, marah, ngambek, takut, malu, jaga image, dan sebagainya, sebagaimana disampaikan Katrin—tidak jauh berbeda dibandingkan anak kecil di mana pun di dunia. Atau bacalah dengan cermat kisah Isnan dalam Bek, sekuel novel Ulid, maka Anda akan mengira bahwa Anda adalah Isnan dari tempat yang lain.

Mengacu pada esai sang kritikus sastra tersebut, kecenderungan Cak Mahfud untuk berfokus pada pengalaman batin yang universal menjadi tawaran baru yang sangat menarik. Dan itu yang membuatnya berbeda dengan karya sastra dengan “warna lokal” lainnya, sekalipun itu kisah Rasus dan Srintil-nya maestro Ahmad Tohari—yang juga dahsyat itu.

Dukuh Paruk dalam novel Tohari digambarkan sebagai kampung yang tertinggal, dengan penduduk yang kurang berpengetahuan sehingga tidak mampu meningkatkan taraf kehidupannya (dan kadang-kadang justru merugikan diri sendiri, misalnya lewat produksi tempe bongkrek yang menyebabkan keracunan), dan dengan tradisi-tradisi lokal yang pada akhirnya perlu ditinggalkan karena tidak sesuai dengan ajaran agama formal (Bandel, 2016).

Sedangkan Lerok dalam Ulid sama sekali tidak seperti Paruk. Desa tersebut memiliki keunggulannya sendiri, baik dalam hal produksi bengkuang dan gamping, maupun di bidang pendidikan agama (Islam). Namun, rupanya, di hadapan kekuatan dinamika pasar, keunggulan tersebut tidak dihargai.

Dengan kata lain, kritik yang disampaikan oleh novel ini bukan lagi bahwa masyarakat pedalaman kurang diperhatikan sehingga menjadi miskin dan tertinggal, tapi bahwa keahlian dan sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat pedalaman cenderung terpinggirkan dan digilas oleh kekuatan pasar (Bandel, 2016).

Hal-hal semacam itu juga tampak dalam Kambing dan Hujan, Dawuk, Anwar Tohari, dan Bek. Orang-orang Tegal Centong macam bapaknya Mif dan Fauzia jelas bukan orang yang tak tahu apa-apa. Mereka cerdik pandai di desa tersebut. Pengetahuannya tentang Islam membentang dari Gua Hira’ sampai ke bongkah batu Gumuk Genjik.

Novel Anwar Tohari Mencari Mati (2021), sekuel Dawuk | Foto: Jaswanto

Dan Warto Kemplung, atau Anwar Tohari, meski hidup di Rumbuk Randu, ia merupakan pencerita—kalau bukan pembual—yang andal dengan pengetahuannya akan budaya massa yang tak remeh. Begitu pula Isnan, adik Ulid, jelas bukan tipe orang desa yang penuh stereotip peyoratif.

Dan meski selalu tentang desa, Cak Mahfud tidak terjebak pada apa yang kita sebut sebagai eksotisme. Frasa ini menjadi risiko jebakan setiap pengarang novel yang bersetting pedalaman. Jika tidak pandai menghindar, maka pengarang akan terjerembab jatuh pada pengambaran masyarakat desa yang unik dan menarik, tapi asing, penuh stereotip, dan irasional. Potensi lainnya adalah menjadikan masyarakat desa hanya sebagai objek pasif yang tak berarti apa-apa dalam cerita.

Tapi, sebelum saya tutup tulisan yang serbasedikit dan dangkal ini, perlu saya sampaikan bahwa dari kelima novel Mahfud Ikhwan yang saya baca, satu novel yang menurut saya agak lain adalah Anwar Tohari Mencari Mati (2021)—judul ini mengacu pada Mahesa Kelud milik Bastian Tito, Simo Gembong Mencari Mati.

Agak lain yang saya maksud bukan saja karena jalan ceritanya, teknik penulisannya, tapi juga, tentu saja, perihal yang dibahasnya, yakni ekosistem sastra Indonesia dengan kombinasi adegan silat yang mendebarkan.

Novel tipis 203 halaman itu merupakan sekuel dari Dawuk: Kisah Kelabu dari Rumbuk Randu (2017). Meski begitu, romansa Dawuk dan Inayatun dalam novel tersebut disampaikan serbasedikit. Anwar Tohari lebih banyak memuat surat pembaca cerita bersambung “Kisah Kelabu dari Rumbuk Randu” yang ditulis oleh seorang wartawan bernama Mustofa Abdul Wahab di sebuah koran kecil tempatnya bekerja.

Dan ini yang agak lain, surat pembaca dengan pembukaan yang khas dan formulaik sebagaimana surat-surat di masa berjayanya Sahabat Pena itu, atau bahkan lebih tua dari itu, menyampaikan banyak hal, cukup panjang, soal sejarah sastra Indonesia dan kritikan pada nama-nama sastrawan beken dan hasil kerjanya.

Namun, meski begitu, narasi Anwar Tohari jelas tidak tergelincir pada novel jenis ultradidaktis—cerita dengan gelora menasihati atau menggurui, berisi renungan—yang menjemukan.

Benar. Bisa dikatakan Anwar Tohari Mencari Mati merupakan novel kritis yang mengkritik (ekosistem) sastra Indonesia, termasuk sekuelnya sendiri, Dawuk, dengan bernas. Ini kecerdasan Mahfud Ikhwan yang lain. Alih-alih menyampaikan kritik lewat esai sebagaimana kritikus sastra, Cak Mahfud memilih menuliskannya menjadi sebuah novel—yang juga menggugat karyanya sendiri.

Tapi, gugatan demi gugatan dalam novel tersebut, yang kemudian dipungkasi oleh bab “Kritikus Hendak Membunuh Pengarang”, membuat saya yakin, sebagaimana yang dikatakan Ilham Safutra dalam esai “Seorang Pembual Menggugat Ekosistem Sastra Indonesia”, itu bukan sekadar tempelan dan riasan yang mempersolek. Mahfud Ikhwan, dalam hal ini, tak cuma menggugat historiografi sastra Indonesia, tapi juga melancarkan gugatan pada ekosistem keseluruhan dan menjadikannya sebagai urat nadi penceritaan.

Seluruh kalangan ia sasar dan sindir. Dari pengarang, kritikus, akademisi, media, penerbit, pembaca serbateledor, dan lebih sering kepada dirinya sendiri: “Kalau cuma nulis macam pengarang-pengarang zaman sekarang, tiap pekan aku bisa terbitkan buku. Bayangkan, cerita asal jadi macam ‘Rumbuk Randu’-nya si wartawan goblok ini saja bisa terbit di koran! Dan sepertinya banyak yang suka! Goblok memang gampang menular!” (Anwar Tohari halaman 152) (Safutra, 2021).

Sebagai metafiksi, Anwar Tohari Mencari Mati bergerak lincah ke pelbagai arah. Novel tipis yang menggugat terlalu banyak hal, tetapi dengan porsi yang hampir presisi. Dan, tentunya, dengan embrio yang melulu sama dengan pendahulunya: para pembual ulung, dalam tradisi lisan (bualan Warto Kemplung), dan tulisan (surat pembaca) (Safutra, 2021).

/IV/

Itulah sedikit-kurang hasil pembacaan jauh saya atas novel-roman Mahfud Ikhwan. Jujur saja, saya tak sanggup membaca lebih dekat lagi daripada ini. Oleh sebab itu, tulisan ini tak lebih dari sekadar pengulangan-pengulangan pendapat orang lain—yang sudah-sudah itu—dan tempelan-tempelan kutipan dari novel-novel tersebut.

Saya harap Anda tidak membayangkannya terlalu jauh dan mengharapkannya terlalu berlebihan. Maka mari kita cukupkan saja sampai di sini. Sekian.[T]

![Mengenang Joko Pinurbo [2-Tamat]: Sore Hari Bersama Sang Penyair](https://tatkala.co/wp-content/uploads/2025/05/wicaksono-adi.-foto-jokpin2-1-360x180.jpg)

![Mengenang Joko Pinurbo [1]: Menemukan Sajak di Sebuah Rumah, di Ujung Sebuah Gang](https://tatkala.co/wp-content/uploads/2025/05/wicaksono-adi.-foto-jokpin-360x180.jpeg)