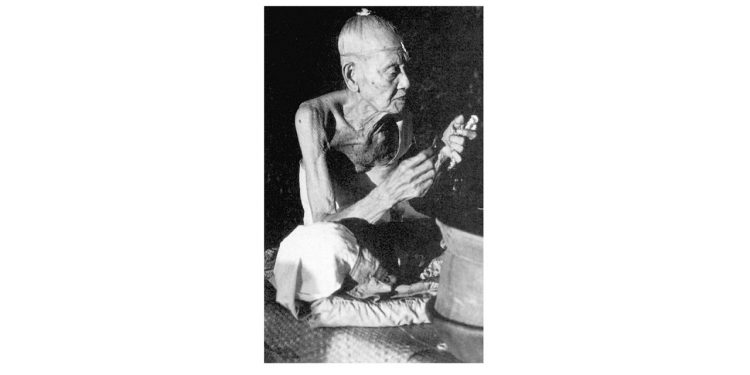

Salah satu hal yang paling berkesan dari Geguritan Salampah Laku adalah proses belajar yang ditapaki oleh Ida Padanda Made Sidemen. Dalam karya sastra tersebut, beliau menyatakan dirinya telah paruh baya, tetapi baru berguru hanya dua kali. Oleh sebab itu, bersama sang istri, Ida Padanda Made Sidemen meneruskan pembelajaran intelektual, ritual, dan spiritualnya ke Gria Mandara Giri Sidemen-Karangasem. Dengan menuturkan proses berguru itu, Ida Padanda Made Sidemen tidak menggurui pembaca karyanya.

Di masa lampau, perjalanan masih biasa dilakukan dengan berjalan kaki. Akan tetapi, menempuh perjalanan dari Sanur ke Karangasem bukanlah jarak yang dekat. Namun demikian, jarak konon adalah persoalan yang terletak di tataran pikiran seperti yang diingatkan oleh Kakawin Dharma Shunya dengan ungkapan hiḍĕpta pamĕkas panangkana kabeh tan madoh prihĕn. Bagi seseorang yang pikirannya tengah disusupi Dewa Smara atau Dewa Cinta, jarak bisa seketika lebur entah kemana. Sama halnya dengan pikiran yang telah dirasuki oleh Dewi Saraswati maka pengetahuan bisa menjadi lebih cantik tinimbang kecantikan biologis, bahkan bagi pasangan yang baru menikah sekalipun. Kakawin Wretta Sancaya karya Mpu Tanakung mengilustrasikan bahwa bagi seorang penyair, gairah untuk menulis keindahan lebih diprioritaskan tinimbang menemani istrinya di peraduan yang baru saja dinikahi (nimittangku yan layat aninggal i sang ahayu nguni ring tilami, ndatan lali si langĕning sayana, saka ring harĕpku lalita nggurit langö).

Meskipun Mpu Tanakung mengilustrasikan sisi lain seorang pengarang yang meninggalkan istrinya demi menulis keindahan, Ida Padanda Made Sidemen agaknya memilih jalan yang tidak sama. Sebagai seorang kawi, mungkin saja beliau terpikat untuk menulis keindahan hingga di titik ekstrimnya meninggalkan sang istri untuk anglanglang kalangwan angdon langö. Akan tetapi, sebagai seorang pendeta yang akan ngeloka pala sraya, Ida Padanda Made Sidemen tampaknya merasakan arti penting seorang patni atau istri, sama seperti Siwa yang dilengkapi oleh saktinya Dewi Parwati dalam proses penciptaan hingga peleburan.

Bersama istrinya itulah Ida Padanda Made Sidemen menempuh proses pembelajaran atau aguron-guron di Gria Mandara-Sidemen. Sebelum belajar ke Karangasem, beliau juga belajar sastra kepada IB. Jlantik alias I.B. Tangeb dari Gerya Sindhu[1], Sanur sebagai guru dan juga sahabatnya. I.B. Jlantik tidak hanya sangat mumpuni di bidang sastra seperti kakawin dan kidung namun juga adat, budaya, dan kerohanian (kedhyatmikari). Di dalam Geguritan Salampah LakuIB. Jlantik disebutkan sebagai “juru Kawi Bali Kuna.” Di samping itu ia gemar membimbing anak-anak muda belajar nyastra. Konon setiap sore hari, ada saja orang datang ke gerianya untuk belajar. Di lingkungan Sanur, I.B. Jlantik dikenal sebagai orang nyastra yang disegani. Sebagai trah Gerya Punia di Sidemen, I.B, Jlantik mewariskan tradisi nyastra yang ia dapatkan dari leluhurnya.

Ternyata berguru kepada I.B. Jlantik merupakan tonggak penting di dalam perjalanan kepengarangan Ida Pedanda Made. Berguru kepada I.B. Jlantik ini disebutkan sebagai guru pertama sebelum berguru kepada dua guru lainnya, yaitu Ida Pedanda Wayan Kekeran [guru lokajagat Badung pada saat itu] dari Gerya Gede Taman Sari, Sanur dan Ida Pedanda Nabe di Gerya Mandhara, Sidemen. Perjalanan ke asrama guru nabe yang berasal dari Sidemen-Karangasem inilah yang banyak dilukiskan oleh Ida Padanda Made Sidemen pada Geguritan Salampah Laku. Kala menapaki perjalanan menuju Gria Mandara, Sidemen-Karangasem Ida Padanda Made Sidemen bersama patni beliau melewati pantai termasuk pula muara sungai yang akan segera bertemu dengan laut lepas. Tidak jarang dalam perjalanan itu, Ida Padanda Made Sidemen bersama sang istri tidur di pinggir jalan. Sebelum tidur itulah beliau mengajarkan teknik yoga nidra yang sangat penting untuk mendapatkan sari tidur [deep sleep]. Ajaran yoga nidra juga diwacanakan dalam pustaka-pustaka seperti Gana Pati Tattwa, Jnyana Siddhanta, dan Dharma Sunya. Ajaran yoga nidra dalam pustaka lontar Bali perlu mendapatkan tinjauan khusus pada di kajian berikutnya.

Perjalanan yang ditempuh untuk sampai di Gria Mandara Giri melalui Klungkung [Smarajaya], melintasi Desa Tulibeng melewati Sangkan Gunung. Di Gria Mandara Giri itulah Ida Padanda Made Sidemen berguru. Geguritan Salampah Laku tidak menyebutkan berapa panjang waktu berguru kepada Ida Padanda Nabe di Sidemen-Karangasem. Akan tetapi, “mata pelajaran” yang diberikan oleh Ida Sang Nabe kepada beliau yang menjadi seorang abdi pengetahuan kala itu tercatat dalam Geguritan Salampah Laku. Pelajaran itu di antaranya tentang hakikat dan teknik melepaskan jiwa dari kungkungan tubuh ketika kematian tiba [gelaring pati urip, pasurupaning jnyana, yan katĕkan hantu, pasahing atma bandana], teguh memegang sasana atau etika [angamongi sasana yukti], tahu cara mengurangi indria [wruh angurangi indriya], memerangi sad ripu dan tri mala [manglagada sad ripu, krodha lobha göng katresnan], menahan panas dan dingin [anahĕn panĕs tis], dan yang lainnya.

Apakah guru daksina [imbalan] yang dihaturkan oleh Ida Padanda Made Sidemen pasca dianugerahi berbagai pengetahuan itu oleh Ida Padanda Nabe? Ida Padanda Nabe menyatakan tidak meminta imbalan atau panguriyaga berupa sesuatu yang bersifat material kepada nanaknya [Ida Padanda Made Sidemen], meskipun sesungguhnya beliau berhak. Dalam itihasa Mahabharata kita tahu bahwa Drona meminta imbalan guru daksina kepada Ekalawya berupa ibu jari untuk menjadikan Arjuna sebagai pemanah terbaik di dunia. Ia juga meminta Panca Pandawa dan Korawa berperang mengalahkan kerajaan Drupada sebagai imbalan setelah pendidikan anak-anak Hastinapura dinyatakan selesai. Kenapa Ida Padanda Nabe tidak meminta imbalan itu? Tentu bukan karena materi tidak penting yang menyebabkan beliau tidak menerima balas budi dengan materi, melainkan bagi seorang pendeta sejati hal-hal material bisa menghambat pendakian rohani atau spiritual. Selain itu, busana seorang pendeta ketika melaksanakan berbagai swadharma beliau tidak lagi emas dan permata melainkan kebenaran.

Yang diminta oleh seorang Ida Padanda Nabe kepada murid beliau setelah dianggap purna pendidikannya adalah perilaku utama [ulah juga utama]. Perilaku utama itu terdiri atas perkataan yang lembut dan hati suci. Dua hal itulah sadana seorang sadaka yang dapat dimaknai lebih tinggi nilainya dari emas dan perak. Sudah tentu dua hal itu pula lebih sulit untuk dihaturkan daripada emas dan perak. Dari kata-kata yang lembut, kesucian pikiran seorang pendea yang dilandasi sastra itu dicerminkan. Oleh sebab itu, Kakawin Nitisastra menyatakan sang sastrajnya wuwusnirāmrĕta padayangde sutusteng praja ‘seseorang yang telah membadankan sastra, perkataannya dapat menyebabkan hati masyarakat bahagia’. Teks Brahma Wangsa juga menyarankan pendeta yang ideal adalah ia yang bersahabat dengan sastra. Pustaka Nirartha Prakertha menyatakan pendeta adalah seseorang yang bertongkatkan sastra (atĕkĕn lambang). Sementara itu, pustaka Niti Raja Sasana menegaskan bahwa pendeta yang sebaiknya menjadi patirtan jagat adalah ia yang aktivitasnya membadankan sastra, terutama yoga Samadhi, sebab beliaulah sang penjaga benteng rohani (panditane wicaksana, dados papagĕring gumi, reh karyane ngaji sastra miwah yoga samadhi).

Secara implisit, Ida Padanda Nabe juga memberikan rahasia agar puja yang dipanjatkan setiap hari oleh seorang pendeta dapat berhasil. Barangkali dengan cara yang agak kontrastif, pernyataan ini dapat dibaca bahwa banyak pendeta yang belum tentu berhasil dalam memanjatkan puja. Kenapa puja tidak berhasil dilakukan pendeta? Tentu ada banyak hal yang menjadi faktor penyebab kegagalan suatu puja yang dilakukan oleh seorang wiku. Adakah klasifikasi tiga jenis wiku yang terdiri atas (1) wiku taluh [wiku yang tidak berhasil menemukan ajaran nabenya sampai tuntas, hanya pada tingkatan wahya/tidak sampai pada yang adhyatmika]; (2) wiku raksasa [wiku yang hanya memperhitungkan sesari/komersil]; dan (3) wiku mayong [tidak ingin mencapai alam sunya, tidak menemukan bayangan dewa, pitara, dan buta dalam tubuh] yang dimaksud oleh Ida Padanda Nabe?

Yang jelas, rahasia keberhasilan puja seorang pendeta menurut Ida Padanda Nabe terletak pada pelaksanaan yoga. Beliau bahkan menyatakan yoga mesti dijadikan sebagai bekal penjelmaan [yoga bĕkĕl numadi]. Yoga berasal dari akar kata yuj yang artinya menghubungkan. Dalam konteks ini, yoga dapat dimaknai sebagai usaha tanpa henti untuk menghubungkan kesadaran jiwa dengan Paramajiwa melalui (1) panca yama brata; (2) panca niyama brata; (3) asana; (4) pranayama; (5) praytahara; (6) dharana; (7) dhyana; dan (8) samadhi. Ida Padanda Nabe juga menyatakan pelaksanaan yoga mesti dilengkapi dengan pelaksanaan mahabrata dan sutapa.

Dua hal yang dianggap sebagai fondasi etik pelaksanaan yoga, brata, dan tapa adalah panca yama dan panca niyama brata. Pustaka Wrati Sasana memberikan penjelasan tentang Panca Yama dan Panca Niyama Brata sebagai berikut.

Ika tang yama niyama brata, ya ta rinakṣan de Sang Wiku sari-sāri, makadon katĕguhanira Sang Hyang Brata, apan yan tan karakṣaha salah siki ika, niyata ng buddhi cañcala tĕmahanya, ya ta matangyan panangsar sangken kawikun, makāwasāna ng abhakṣana, apeya-peya, agamyāgamana, yeka pantĕn bwat awanya (Tim Penyusun, 2006: 7).

Terjemahan:

Yama dan Niyama Brata itulah yang selalu dipegang oleh seorang Wiku dengan tujuan agar kokoh bratanya, sebab bila tidak dipegang salah satunya, tentu pikirannya akan menjadi goyah itulah yang menyebabkan ia menjadi menyimpang dari kedudukannya sebagai wiku yang mengakibatkan ia makan sembarangan, minum-minuman terlarang, melakukan gamya-gamana, semua itu menyebabkan panten.

Petikan pustaka Wrati Sasana di atas dengan terang menyebutkan bahwa pelaksanaan Yama dan Niyama Brata dapat memperkokoh pelaksanaan brata seseorang. Yama Brata dapat diklasifikasikan menjadi lima yaitu (1) ahimsa yang artinya tidak membunuh; (2) brahmacarya yang artinya tidak menyentuh perempuan sejak kecil dan memahami mantra kebrahmacaryan; (3) satya yang artinya berkata jujur; (4) awyawaharika yang artinya tidak bertengkar; (5) astainya artinya tidak berniat jahat kepada milik orang lain. Tidak berbeda dengan Yama Brata, ajaran Niyama Brata juga diklasifikasikan menjadi lima yaitu (1) akrodha yang artinya tidak marah; (2) guru susrusa yang artinya berbakti kepada guru; (3) sauca yang artinya selalu memuja Bhatara Siwa dengan penuh kesucian; (4) aharalagawa yang artinya puas dengan apa yang dimakan; (5) apramadha yang artinya tidak lalai dengan nasihat guru.

Ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Ida Padanda Nabe di atas terutama dalam hal brata, yoga, dan tapa tampaknya dilakukan dengan penuh dedikasi oleh Ida Padanda Made Sidemen. Oleh sebab itu, seorang pendeta bergelar Ida Padanda Putra dari Geria Puseh, Intaran, Sanur mengarang sebuah karya sastra kakawin yang dipersembahkan kepada Ida Padanda Made Sidemen dengen judul Kakawin Sang Wrĕddha Pandita Subrata [seorang pendeta senior yang teguh dalam pelaksanaan brata] (Agastia, 1987: 162). Memang Ida Padanda Made Sidemen dalam Geguritan Salampah Laku juga menekankan pentingnya pelaksanaan brata oleh seseorang yang ingin mengubah yoni atau sifat-sifat yang melekat dalam kelahirannya. Beliau menyatakan dados yonine gĕntosin, mangde ri wĕkasan janma, tapa brata denya kukuh, matatakan dharma satya, tri kaya rĕko brĕsihin, sagawa tan kasalimur, rajah tamahe wus mari.

Pasca menerima pelajaran dari Ida Padanda Nabe di Gria Mandara-Sidemen, Ida Padanda Made Sidemen melanjutkan perjalanan pulang ke Sanur. Perjalanan yang ditempuh untuk tiba di Sanur melalui Klungkung melewati Masceti. Fragmen Geguritan Salampah Laku yang menceritakan kepulangan Ida Padanda Made Sidemen ke Sanur inilah yang memuat kunci produktivitas beliau dalam bersastra.

Hana brata rahina tan suptā-turu, suptaning tĕtĕp inapti, sakĕdap denya awungu, sabhranyā-lungguh anulis, ring sawah nurat asing nggon. [Geguritan Salampah Laku, Puh Megatruh, 9].

Terjemahan.

Ada brata siang hari tidak tidur, tidur tetap dilakukan, sekejap lalu terbangun, di manapun-duduk menulis, di sawah, menulis di semua tempat.

Petikan karya sastra di atas cukup memberikan jawaban di balik produktivitas Ida Padanda Made Sidemen dalam proses kreatif menulis karya sastra dan menyalin naskah lontar. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh IBG Agastia (2008) masa produktif Ida Padanda Made Sidemen diperkirakan dari antara tahun 1938 s.d. 1948. Memang sangat mengagumkan bahwa dalam masa sepuluh tahun itu beliau telah melahirkan karya-karya sastradengan berbagai bentuk: sebuah karya sastra prosa yangbesar (Siwagama atau Purwagama Sasana), tujuh buahkakawin (Cayadijaya, Candra Bherawa, Singhalanggyala,Kalpha Sanhara, Kalepasan, Manuk Dadali, dan PurwaningGunung Agung), dua sastra kidung (Rangsang, dan PisacaHarana), sebuah geguritan (Salampah Laku); dan mungkin masih ada karya sastra lain yang belum teridentifikasi. Di samping menulis karya sastra, beliau juga aktif menyalin pustaka-pustaka lontar penting dalam peradaban batin Bali. Hasil katalogisasi naskah yang dilakukan oleh Tim Balai Bahasa Bali menunjukkan beliau menyalin sekitar 142 (Suamba, 2016: 340-344).

Jumlah karya sastra dan salinan lontar yang banyak dan berkualitas seperti yang diuraikan di atas ternyata dilatarbelakangi oleh sikap hidup dengan landasan brata. Brata atau janji diri yang beliau terapkan salah satunya adalah tan supta rahina yang bermakna tidak tidur pada siang hari. Jikapun tidur, hal itu hanya dilakukan sebentar lalu sadar atau terjaga lagi [Hana brata rahina tan suptā-turu, suptaning tĕtĕp inapti, sakĕdap denya awungu]. Brata tidak tidur pada siang hari itu adalah usaha untuk memuliakan Matahari yang tengah bekerja menyinari alam semesta. Matahari secara spiritual juga perwujudan Siwa di dunia, sebagaimana seluruh pendeta menyambut singsingan fajar beliau di pagi hari melalui surya sewana. Sinar yang terpancar darinya secara langsung maupun melalui bulan menjadi penanda waktu dunia. Ia juga adalah saksi agung kehidupan dan kematian yang tidak akan pernah dikelabuhi oleh siapapun. Dengan tidak tidur atau tidur sebentar, setiap individu dapat mengisi harinya dengan penuh. Di titik ini, kita merasa bahwa brata yang diterapkan oleh Ida Padanda Made Sidemen mendorong etos setiap insan untuk mengisi waktu secara maksimal dengan bekerja sesuai swadharma.

Jenis pekerjaan itu tentu beragam sesuai dengan profesi yang digeluti masing-masing. Akan tetapi, bagi Ida Padanda Made Sidemen, brata untuk tidak tidur itu digunakan untuk melakukan satu aktivitas yang dikatakan oleh Pramoedya Ananta Toer sebagai bekerja untuk keabadian yaitu menulis. Proses menulis yang dilakoni oleh Ida Padanda Made Sidemen dapat dikatakan melampaui ruang. Sebab beliau menulis di manapun beliau duduk, tidak peduli ruang itu adalah areal persawahan sekalipun. Beliau menyatakan bawah dirinya menulis di semua tempat dengan ungkapan anurat asing nggon. Dengan menulislah, Ida Padanda Made Sidemen memuja Saraswati dalam laku keseharian yang diyakini berstana dalam rangkaian aksara. Berbeda dengan masyarakat saat ini, yang memuja Saraswati saban enam bulan sekali meskipun dalam keseharian proses membaca dan menulis tidak pernah dilakukan. Sesuatu yang sangat ironis.

Satu hal yang penting dari konsep pemikiran Ida Padanda Made Sidemen tentang menulis di semua tempat atau anurat asing nggon berkaitan erat dengan wacana literasi yang dibumikan pemerintah saat ini. Di tengah-tengah pusaran wacana untuk mendorong gerakan literasi anak bangsa, konsep menulis yang ditawarkan oleh Ida Padanda Made Sidemen tersebut menjadi wacana aktual untuk direnungkan. Daya literasi yang berarti peningkatan kuantitas dan kualitas membaca anak-anak bangsa tentu tidak akan tercapai apabila ketersediaan sumber literasi kita masih kering. Sumber literasi yang dimaksud tidak hanya terbatas pada bahan literasi berbahasa Indonesia dan berhuruf Latin, tetapi juga berbahasa dan beraksara daerah.

Seperti yang telah jamak diketahui bahwa Indonesia adalah ‘sarang hidup’ sekitar 652 bahasa daerah menurut catatan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa RI tahun 2018. Dari jumlah tersebut, terdapat 11 aksara daerah yang masih digunakan sebagai wahana tulis masyarakat di tingkat daerah. Kepada siapakah jaminan hidup bahasa dan aksara daerah itu mesti digantungkan dalam arus kepunahan sejumlah bahasa daerah di kawasan Indonesia Timur? Jawabannya bisa dipalingkan kepada pemerintah maupun dipulangkan pada diri sendiri. Akan tetapi, apabila kita bertanya kepada Ida Padanda Made Sidemen, salah satu jawaban yang telah beliau sediakan kepada kita adalah konsep nurat asing nggon atau menulis di semua tempat. Menulis merupakan keterampilan yang berdialektika dengan membaca. Untuk menghasilkan anak bangsa yang mampu membaca dengan kritis berbagai informasi yang diterimanya, Ida Padanda Made Sidemen menawarkan konsep “menulis di semua tempat”.

Dari tangan Ida Padanda Made Sidemen kita telah mewarisi sumber-sumber literasi yang penting dibaca oleh anak negeri. Untuk mengetahui hakikat ajaran Siwa-Buddha Nusantara yang dipraktikkan di Bali, sumber literasi yang telah beliau siapkan adalah Siwabuddhagama. Tidak hanya itu, aspek teohistoris keberadaan gunung-gunung di Bali sebagai sumber literasi telah beliau tulis dalam Kakawin Purwaning Gunung Agung. Demikian pula untuk mengetahui hakikat yoga sanyasa dan karma sanyasa sebagai inti penunggalan ajaran Siwa-Buddha dapat ditelusuri dalam karya sastra Kakawin Candra Bhairawa. Di samping itu, untuk mendalami spektrum pengembangan ajaran panca tantra di Indonesia khususnya di Bali, para peminat sastra telah disediakan sumber literasi berjudul Tantri Pisacaharana yang menarasikan salampah laku Prabhu Aji Dharma. Segayut dengan hal itu, kisah-kisah yang bertalian dengan kehancuran zaman dapat ditemukan dalam sumber literasi Kakawin Kalpa Sanghara. Suluh tentang nilai-nilai kepemimpinan juga telah beliau wariskan dalam Kakawin Cayadijaya dan Singghalangghyala. Sampai pada sumber literasi untuk mendapatkan pembebasan akhir dari lingkaran samsara hidup, Ida Padanda Made Sidemen telah mempersiapkan Kakawin Panglepasan.

Sumber-sumber literasi Bali yang telah diwariskan oleh Ida Padanda Made Sidemen cukup untuk bekal hidup dan sangu pati. [T]

[1] Sumber lain menyebutkan Gerya Somawati. Lihat I.B.M. Dharma Palguna, Ida Pedanda Ngurah: Pengarang Besar Bali Abad ke-19 (Denpasar: Yayasan Dharma Sastra, 1998), hal. III