—Catatan Harian Sugi Lanus 25 Februari 2021

Ada masa di waktu saya kuliah bergaul dengan orang-orang yang suka pamer bacaan. Kalau tidak membaca buku-buku Immanuel Kant, Friedrich Hegel, Karl Marx, Sigmund Freud, Max Weber, Max Horkheimer, Theodor W. Adorno, Herbert Marcuse,

Erich Fromm, dll, saya merasa minder, ya itu tuh, karena dianggap tidak punya wawasan.

Saya pikir gaya begituan, yang sok pamer, berlebihan. Tapi belakangan saya pikir, ada juga manfaatnya pamer-pamer bacaan dan berdebat isi bacaan. Minimal membangun budaya baca. Syukur-syukur bisa paham isi buku yang dipamer-pamerkan. Kalau tidak paham pun, lumayan, tahu judul dan nama pengarang. Dan, pada akhirnya, penting bisa mengapresiasi bacaan, penulis, serta orang-orang yang bisa paham bacaan yang kita tidak paham. Tradisi baca buku mengandung pesan bagaimana kita bisa mengapresiasi pemikiran orang lain. Penting kita paham kalau kita tidak paham. Agar kita tidak terjebak perdebatan yang kita sendiri tidak paham apa yang sedang kita perdebatkan.

Entah untung atau rugi, sekalipun pernah babak belur membaca Nietzche, Foucault, Jung, Kant, Jasper, dll saya tidak pernah menjadi pemuja mereka mereka yang fanatik. Membaca untuk belajar pemikiran, bukan mencari penulis yang kita jadikan pujaan hati.

Pergaulan membaca memberikan saya pelajaran: Bacaan dibaca untuk ditinggalkan ke tahapan selanjutnya. Sebatas tangga menuju perjalanan yang lebih berkembang.

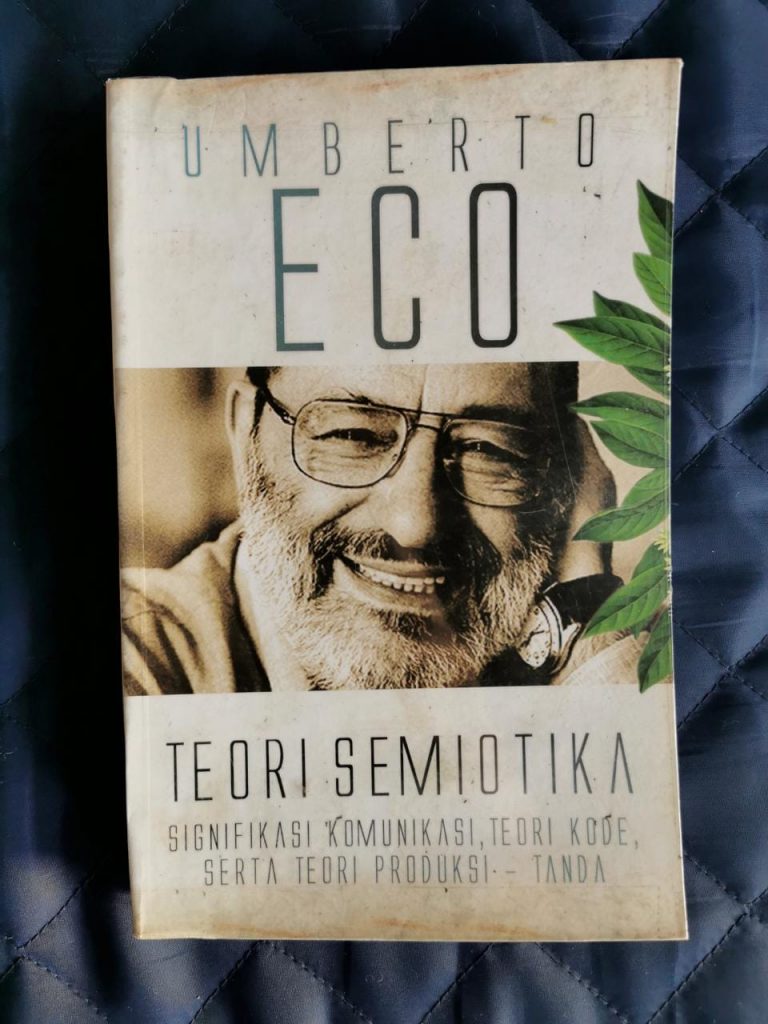

Namun, ada penulis yang membuat saya “kesandung”. Saya kesandung keterusan membaca Umberto Eco. Tapi saya bukanlah pemuja foto Eco. Ini gara-gara ketika saya diterima sekolah SMA di kota, sebagai orang ndeso, mulailah saya mencoba nonton film layar lebar. Salah satunya Wisnu Teater, Singaraja, dan mendapat film yang belakangan baru saya tahu adalah berdasar novel Umberto Eco: The Name of the Rose

Saya menemukan kecocokan dalam pemikiran Umberto Eco. Rasanya memang cocok untuk orang yang membaca lontar. Ya, pembaca lontar-lontar mesti membaca Umberto Eco.

Kenapa?

Umberto Eco raja gembongnya buku-buku kuno Italia dan Eropa. Hampir tidak satu pun naskah-naskah kuno Italia yang dilewatkannya. Semua pergerakan peradaban kuno Eropa dipahami ke akar-akarnya.

Jika Antonio Gramsci gembongnya pemikiran Italia di wilayah kelas sosial, perjuangan kelas, dan kefilsafatan sosial, maka Umberto Eco menerawang ke alam imajinasi Italia yang berkait-mengkait dengan sejarah gereja, geliat kebebasan berpikir dan berbagai awan hitam persoalan yang menyelimut pemikiran Kristiani.

Jika Gramsci bisa kita pastikan “kiri”, dengan segala kepiawaiannya Eco menembus tapal batas kiri dan kanan, seperti pendulum berayun dari kiri ke kanan, di kedua sisinya memukul dan menusuk.

Membaca lontar-lontar, kalau bisa membayangkan adanya “format ruang semantik” dalam lontar-lontar, tentu akan sangat membantu.

UMBERTO ECO mendorong melihat bahwa pembicaraan-pembicaraan tentang sistem semantik akan mendorong kita untuk sekali lagi melongok pada gagasan tentang kode.

“Kode biasanya dianggap menerjemahkan dan menjelaskan elemen-elemen dari dua sistem yang ekuivalen, term dengan term (atau rangkaian unit-unit dengan rangkaian unit-unit). Namun kajian yang dilakukan atas medan-medan semantis menunjukkan bahwa (misalnya ‘bahasa’ sebagai sebuah kode) adalah perlu juga mempertimbangkan rangkaian-rangkaian yang begitu beragam dari sistem isi (atau medan) parsial yang baru bisa sesuai dengan unit-unit ekspresif lewat cara yang berbeda. Fakta ini melibatkan situasi di mana beberapa pohon komposisional dapat tersedia untuk setiap wahana-tanda, dan secara simultan menghubungkannya dengan posisi yang berbeda di medan semantis yang berbeda pula. Maka sistem medan-medan semantis, yang terlibat sebagai sesuatu yang selalu bergeser, menjadi terpotong-potong (bersama dimensi lain yang takkan pernah mampu disatukan oleh tulisan dengan dimensi sebelumnya) oleh berbagai jalan… “

Isi lontar-lontar membentangkan ruang semantis yang tidak sederhana. Isinya bisa dikatakan sistem kode yang kita import dari masa silam yang jauh, yang umumnya, telah banyak kehilangan konteksnya. Ia bergeser dan terpotong-potong, berjarak dengan referensi yang kita pahami. Celakanya, kalau membaca lontar-lontar tanpa referensi yang mencukupi, maka lontar-lontar tidak bisa kita artikan sekalipun kita fasih membaca aksara, sebatas paham bahasa, tapi tidak bisa melihat “kode” tersebut di medan semantis di masanya secara jernih.

Dari Eco kita bisa melihat bahwa sebuah lontar adalah ‘kode’, sebagai ‘langue’ yang harus dipahami sebagai sehimpunan pengertian yang sebagian berkaitan dengan kaidah-kaidah kombinasional item-item ekspresi atau marka-marka sintaksis. Sebagiannya lagi lebih jauh berkaitan dengan kaidah-kaidah kombinasional item-item isi atau marka-marka semantis) yang dapat dipandang sebagai kompetensi pembicara.

Lontar-lontar juga ditulis oleh seseorang yang harus kita pahami kompetensi berbahasanya. Tidak semua penulis lontar-lontar punya kompetensi berbahasa sejernih dan seutuh Mpu Sedah. Atau, katakanlah, jika mencari kalimat-kalimat gombal dan menyesakkan akibat keharuan yang diuntai, tidak semua sepiawai Mpu Tanakung. Banyak yang ngelantur, apalagi lontar-lontar geguritan. Banyak yang coba-coba. Demikian juga babad buatan baru, lebih besar nafsunya membuat kejayaan silsilah, sementara narasinya tidak teradvokasi secara kebahasaan. Kasarnya, penulisnya kurang memiliki kompetensi kebahasaan yang diperlukan untuk menjadi penulis yang layak menulis babad.

Penulis-penulis lontar-lontar belakangan, banyak dengan kompetensi berbahasa Kawi yang perlu diragukan. Tapi, sebelum meragukan bahasa Kawi mereka, sebaiknya pembaca lontar sudah sampai kepiawaiannya berbahasa Kawi tanpa halangan. Sebab, bagaimana bisa kita menilai dan meragukan kemampuan anggah-ungguh bahasa Bali, kalau kita sendiri umpamanya tidak fasih?

Dalam melihat kompetensi tersebut, Eco memberikan uraian bahwa kompetensi ini adalah sehimpunan kompetensi individual yang membentuk kode sebagai sebuah konvensi kolektif. Jadi, apa yang disebut sebagai sebuah kode lebih baik dipandang sebagai sebuah jejaring subkode yang kompleks yang melampaui kategori-kategori seperti ‘tata bahasa yang betapa pun komprehensifnya’.

Kita bisa dapat melihat aspek kebahasaan dan isi lontar-lontar sebagai hiper-kode yang menghimpun berbagai subkode sekaligus, yang di antaranya ada yang kuat dan stabil, sementara yang lainnya ada yang lemah dan cepat hilang. Jika lontar-lontar mengandung metafor atau makna-makna konotatif, ini akan melelahkan, dengan situasi sosial atau konteks apa hiper-kode itu berkorelasi.

Lontar-lontar membuka ruang semantik yang tidak terbatas pada “pendekatan filologis”, dia perlu sesekali diajak berjalan melampaui dirinya, dibawa ke luar textnya sendiri untuk mencari konteksnya. Jika teks dilihat dari berbagai variabel dan sudut pandang, ia lebih memberi harapan untuk dipahami makna sematiknya.

Umberto Eco menarik diajak “membaca lontar.” [T]