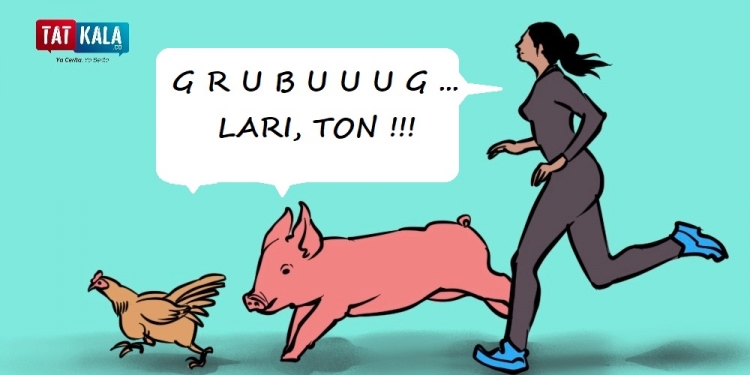

Rata-rata teman saya yang merupakan penggemar (pemburu) lawar babi kini melenguh seperti babi kehabisan napas ketika disembelih. Mereka diam di rumah dan berkebun atau beternak. Ada yang mulai menanam sayuran, beternak bebek, ikan, atau lebih fokus merawat ayam yang sebelumnya ditinggal merantau. Pemburu lawar babi yang memelihara ayam adalah kaum paling apes.

Awal wabah Covid-19 diumumkan dan kampus diliburkan, seorang teman sebut saja Made Grudug dengan gagahnya bercerita, “kata bapaku, banyak tetangga yang menjual babi dengan harga murah hingga Rp. 13.000 per kilogram di kampung. Ini kesempatanku belajar ngelawar” dia tak khawatir dengan entah virus apa yang telah membunuh banyak babi di Bali. Mungkin Made Grudug dapat dianggap sebagai penggemar buta lawar babi. Yang dia tahu, komoh dan lawar plek yang membuat air liurnya meleleh.

Dia lupa, meskipun virus tidak mampu mengalahkan lelehan air liurnya, tapi jumlah babi yang jelas pasti berkurang drastis itu akan membuat lelehan lain, mungkin air matanya sebab, tesiar kabar bahwa babi buru-buru dipotong pemiliknya. Sementara, jika desanya diawasi ketat oleh aparat desa. Mau cari daging babi ke mana? Ke luar rumah segan, diam di rumah gelisah.

Memang betul, setelah beberapa hari di rumah, ponsel saya tak habis pemberitahuan dari Made Grudug. Sudah pasti yang dikirim adalah gambar lawar adonannya sendiri. Lengkap dengan komoh berminyak dan beberapa butir biji cabai yang sengaja diperlihatkan dengan keterangan, “pokokne mantap!”

Di rantauan Made Grudug adalah orang yang paling gelisah dan selalu ingin pulang. Dia tak punya pacar yang menunggu di kampung, orang tuanya juga tidak menuntutnya untuk pulang setiap minggu. Alasannya sederhana, tak bisa menyantap lawar yang diinginkan di kota rantauan, dan itulah motivasi yang selalu mendorongnya pulang. Beberapa kali dia mengajak saya termasuk teman-teman yang lain untuk membuat lawar di kos, tapi sadar rumitnya pekerjaan itu, teman-teman yang lain selalu menolak ajakannya.

Beberapa pedagang lawar bahkan hingga akarab dengan dia. Biasanya, ketika di kampung Made Grudug sangat sering ke Sukawati meski jaraknya tak cukup dekat. Padahal, dari jauh-jauh hari dia pernah berkata pada saya bahwa kelak dia akan belajar membuat lawar sendiri. Tapi, penjual lawar yang ada di mana-mana mengurungkan niatnya. Bila ada warung lawar baru, dia akan ke sana dengan alasan mencoba “daki lima dagang yang berbeda”. Teman saya satu ini memang gila lawar babi, seseolah seminggu tanpa lawar akan membuatnya susah bernapas.

Lain Made Grudug, lain pula dengan bibi saya. Peternak kecil seperti bibi saya terlihat lesu setelah tahu dua babinya sakit. Dia menghubungi dokter hewan yang biasa mengobati ketika ternaknya sakit. Sayang sekali, dokter hewan itu menolak dengan alasan yang sangat mulia, kurang lebih ia berkata, “saya kasihan sama Mbok, sudah bayar dan nanti akan segera mati pula” benar saja, beberapa hari setelah itu satu ekor babi mati. Selang dua hari, yang lain menyusul. Sesungguhnya dia berencana menjual kedua babi itu, tapi dia urungkan karena khawatir bila babinya dijual dalam keadaan sakit akan berdampak tidak baik pada pembeli.

Di tengah Pandemi Covid-19 yang sudah membuat bibi saya lesu karena anaknya yang dirumahkan, kini ditimpa kelesuan lain karena babi yang seharusnya menjadi tabungan itu mati kedua-duanya.

Banyak babi yang buru-buru disembelih agar tidak mati meski harga hanya mencapai Rp. 13.000 per kilogram. ketimbang membayar ongkos gali lubang yang mencapai Rp. 200.000 hingga Rp. 300.000 ribu per lubang menjual adalah pilihan yang membantu. Harga bibit babi pun merosot seperti air terjun. Harga yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Bagi sebagian orang yang tidak peduli dengan wabah babi, peristiwa ini mungkin kesempatan emas untuk bikin guling dengan harga murah.

“Sudah jatuh ditimpa tangga,” kata pepatah. Meski bukan hal yang sangat membantu keuangan keluarga, bibi saya juga memelihara ayam kampung sejak lama. Jumlahnya memang tak banyak, hanya sekitar 10-15 ekor ayam kampung yang dilepas di halaman belakang rumah. Sedikit tidak ternak ini cukup membantu. Bila Odalan tiba, dia jarang membeli ayam potong. Dia relakan satu dua ayamnya dipanggang. “Memang terkesan kecil, tapi ayam ini memotong cukup banyak uang yang harus dekeluarkan” kata bibi saya. Sesekali, kalau ayamnya masih kecil-kecil baru dia membeli ayam potong. Dan itu sangat jarang menjadi pilihannya.

Tiba-tiba, setelah babinya mati, ayamnya mendapat nasib yang tak jauh berbeda dengan babi malang itu. Satu di antaranya sedang mengeram, beberapa masih sangat kecil. Kini semua itu telah mati. Satu per satu hingga tak tersisa seekor anak ayam pun.

Sesungguhnya, Made Grudug pun memiliki nasib yang sama. Dia seorang penggemar ayam jago. Beberapa ia kandangkan, beberapa dibiarkan berkeliaran di halaman belakang. Satu per satu ayamnya juga mati. Mulai dari yang bebas berkeliaran hingga menular pada yang dikandangkan. “Babi telah habis, ayam sudah mati,” katanya setalah saya tanya kabar lewat whatsapp.

Mungkin Made Grudug dan bibi saya hanya dua dari banyak orang yang mengalami kemalangan itu. Sudah jatuh tertimpa tangga. Apalagi mereka adalah orang yang cukup taat. Mereka jarang keluar rumah. Di desa pecalang berpatroli dalam beberapa waktu membuat tidak enak keluar rumah. Sekarang mereka berdua sedang menunggu kabar baik. Tidak hanya pelonggaran PSBB tapi kabar bahwa virus bisa diatasi baik pada manusia maupun pada ternak. [T]