Pengantar

Tak pernah saya bayangkan cerita epos Ramayana yang begitu/diagungkan dengan pemahamn hitam putih yang sangat gamblang dan nyata bentuknya, melalui novel yang mengambil setting Kisah Ramayana mampu dibuat demikian rumitnya ketika digiring kepada persoalan moralitas yang berkaitan dengan relasi perempuan dan laki-laki. Saya harus berterimakasih kepada Cok Sawitri yang membangunkan pertapaan saya selama ini.

Saya sadar betul, sudah lama rasanya saya tidak peduli dengan ketimpangan cara berpikir yang disebabkan oleh berbagai bentuk ketidakadilan dalam relasi sosial. Ini terjadi, mungkin saya bosan, atau kah frustasi dengan berbagai tontonan kekerasan yang tiada henti dalam relasi sosial. Sampai pernah saya berpikir : “betapa nikmatnya menjadi orang yang tidak tahu apa-apa, karena kemampuan tahu tentang sesuatu justru membawa dalam kubangan kegelisahan”. Tetapi setelah saya melalap untaian kata-kata yang tertuang dalam Bab demi bab, bagian demi bagian dalam Novel Sitayana membuka kesadaran saya bahwa: hidup ini adalah perjuangan, ketika dihadapkan pada kebuntuan, manusia harus menemukan sublimasi untuk menjaga api perjuangan”.

Terimakasih Cok atas kiriman tanda yang tidak mudah ditangkap dengan mata telanjang. Hanya orang yang memiliki ketajaman intuisi dan rasa sajalah yang sanggup menembus batas pemikiran anda. Teruslah berkarya, tidak hanya untuk sebuah popularitas, bukan pula untuk penyaluran keinginan, tetapi di atas semua itu, upaya membangun kedigjayaan diri jauh lebih penting…………………………….. Maafkan raga saya tidak hadir untuk meramaikan gelak perjuangan. Tapi percayalah guratan pikiran saya tentang karya anda melebihi kehadiran yang kasat mata.

Ulasan

Novel Sitayana kini telah menjadi milik publik, sehingga dia bebas mau diapakan saja. Pengarangnya sudah mati – setidaknya itu menurut Nietzsche. Saya bukan sastrawan, tetapi saya adalah pengamat sosial yang kebetulan kesehariannya bergelut dengan bidang sosiologi, sehingga cara saya menikmati novel ini bukan sebagai sastrawan tetapi sebagai pengamat yang ingin medudukkkan kehadirannya sebagai representasi kehidupan sosial tentang perempuan dan laki-laki yang acapkali disederhanakan, di remeh temehkan, di nomorduakan ketimbang urusan politik, kenegaraan, maupun kekuasaan.

Secara sosiologis kehadiran novel Sitayana sebagai sebuah karya sastra dapat kiranya dinilai kandungan yang tersirat maupun yang tersurat. Intelektualitas dari karya ini tak terbantahkan dari sisi kecerdasan gagasan dalam menyoal persoalan sosial melalui setting epos yang sangat diagungkan dan tidak lekang oleh perubahan jaman. Unsur imajinatif dari karya ini lewat karakter tokoh-tokohnya kiranya menjadi kekuatan mampu membuktikan bahwa penulisnya punya daya imajinasi yang melesat melampau jaman saat epos ini dihadirkan sebagai karya sastra yang adiluhung.

Demikian pula pada aspek pemaknaan. Karya ini kaya dengan makna sepanjang kita mampu memainkan daya kritis kita. Jika tidak melalui frame kritis, dia tidak lebih hanya sebuah karya yang terdiri atas kumpulan kata-kata yang indah, alur yang konsisten, kisah yang mengharu biru- tak lebih dari itu. Justru lewat daya kritis dan bekal teoritik kita akan sanggup menemukan makna di balik tajamnya kata-kata/bahasa. Dalam kontek ini, Ariel Heriyanto (1984) mengatakan “bahasa adalah alat penggerak. Dapat menggerakkan hati manusia, mempengaruhi dan mengipnotis”.

Setidaknya bedah karya sastra dari perspektif sosiologi haruslah ditakar dari kesanggupan karya itu menggerakkan hati, mempengaruhi dan terpenting mengipnotis. Tiga unsur sastra (intelektualitas, imajinatif dan makna) seharusnya dapat dilihat dari kehadiran novel ini. Melalui cara itulah struktur novel dapat ditemukan, alur dapat dipahami, tema nya gamlang, penokohannya jelas. Saya tidak akan menjadikan novel Sutayana sebagai monumen, namun saya harus sependapat dengan Katrin Bandel (2006:2) bahwa karya sastra dapat dijadikan sebagai Taman Bermain. Layaknya sebuah taman bermain dia ramai, menggembirakan dan tidak selalu bersih.

Apa yang dapat ditemukan layaknya cara kerja bedah sastra mau, tidak mau saya harus mengawali cara kerja bedah sastra dengan memperhitungkan teori yang digunakan. Ada dua teori teori yang digunakan untuk membedah karya Sutayana yaitu teori struktur novel dan kritik sastra feminis.

Stuktur Novel

Pemakaian teori struktur novel dimaksudkan bertujuan untuk menemukan kebulatan makna intrinsik melalui kritik sastra. Dalam kontek ini perlu dipahami novel merupakan struktru yang bermakna. Novel tidak sekedar rangkaian tulisan yang menggairahkan ketika dibaca, tetapi merupakan struktur pikiran yang tersusun dari unsur-unsur yang padu. Untuk mengetahui makna tersebut diperlukan kritik sastra. Menurut Culler (1977:viii), kritik sastra pada dasarnya merupakan upaya untuk menangkap atau memberi makna karya sastra; sedangkan menurut Teeuw (1983:4) kritik sastra merupakan usaha untuk merebut makna karya sastra.

Novel sebagai salah satu bentuk cerita rekaan merupakan sebuah struktur yang komplek dan harus dipahami sebagai bagaian dari keseluruhan. Untuk memahami Novel Sutayana haruslah dianalisis terlebih dahulu unsur-unsur intrinsiknya. Menurut Stanton (1985:11-36) unsur intrinsik sastra adalah fakta, tema, dan sarana sastra. Fakta dala sebuah cerita rekaan meliputi alur, latar tokoh, dan penokohan. Menurut Sugihastuti dan Suharto (2015:45) konsentrasi pokok yang mesti menjadi perhatian dalam bedah karya sastra adalah tiga unsur pokok yang meliputi tokoh utama, konflik utama, dan tema utama.

Tema Utama

Tema menjadi salah satu unsur cerita rekaan yang memberikan kekuatan dan sekaligus sebagai unsur pemersatu semua fakta dan sarana cerita yang mengungkapkan masalah kehidupan. Tema yang mencuat dari novel ini adalah tema tentang Cinta. Namun, menariknya ada tema yang tersembunyi dibalik cerita yang mendukungnya yaitu tema kekuasaan dan kekerasan simbolik.

Tema Cinta sudah ditampakkan pada bagian prolog yang akhirnya menjadi masalah utama yang berlanjut sebagai masalah yang akan menentukan arah cerita. Berikut kutipan percakapan Suparnaka dengan Rawana.

Suparnaka tertawa kecil, “Cinta pertamamu itu, ratusan tahun yang lalu, seharusnya adalah masa lalu, Mengapa Kakanda tak sanggup melupakan? Seorang pertapa? Yang begitu kusam dalam hutan yang gelap berlumut?”

Rawana menyeringai, mengusap dadanya, memejamkan matanya, “Aku selalu ingat, saat itu pagi tiba, usai Siwa menjepit jempol tanganku. Aku merabas hutan-hutan dan berdiri begitu rupa, tak tahu tujuan dan perempuan itu tengah melangkah memetik bunga, rambutnya terurai.

“Apakah dia mengobati jempolmu?” Suparbaka bertanya dengan senyum menggoda. Sungguh wajah rawana bagai remaja yang tengah jatuh cinta, penuh tersipu Rawana mengangguk.

“Aku tadi melihat Sita, ia sama persis dengan Wedawati, dan lelaki itu bukanlah Wisnu, jadi aku berhak mengambilnya. Aku akan mencarinya ke surga atau neraka jika ia menolakku kali ini. Sebab ia dahulu berkata, ia hanya mau dikawini Wisnu…”

“ Dia Sita, bukan Wedawati…”

“Bagiku sama saja….”

Sebab aku mencintainya, sebelum kalian lahir. Sebab dialah yang pernah memenuhi isi dadaku, lalu dia pula yang membuat beratus-ratus malamku merasakan dada yang hampa. Ah, kalian tak pernah merasakan cinta maka akau paham kalian akan mengira aku pengecut

Cerita rekaan Novel Sitayana, tokoh Rawana digambarkan sebagai tokoh yang ingin membuktikan cinta sejatinya yang akhirnya dipahami inilah masalah awal yang menggulirkan rangkaian cerita rekaan berikutnya.

Selanjutnya, mulailah pijakan kekuasaan yang tersembunyi dan menyebar menjadi penentu berikutnya arah cerita. Ini tampak dari pembatalan Rama dinobatkan sebagai Raja Ayodya atas tuntutan Dewi Kaikeyi. Berikut paparan pengarang.

“Siapa yang menghasut Ibu sehingga Ibu menekan Ayahanda dengan kisah percintaan masa lampau itu?” desis Bharata, wajahnya muram, malu dan kelu, “Tahukah Ibu, urusan negara bukanlah urusan pemenuhan janji percintaan…. “Tahukan Ibu, Ayodya ini bukanlah negara kuat dan hebat. Dengan sikap Ibu, negara ini di mata musuh, di mata sekutu, kian rapuh, lemah, tanpa martabat…..”

Dewi Keikeyi tersenyum menanggapi pertanyaan putranya yang mirip desis ular kobra di musim panas. “Apa yang engkau pahami tentang politik kekuasaan? Kalian para lelaki selalu mengira soal negara adalah soal genting. Padahal kalian memperlakukan urusan politik seperti selera kalianakan minuman, selera kalian akan perempuan dan judi. Apa bedanya kecintaan kalian kepada kuda, kepada ayam, dan beberapa kegiatan keperwiraan yang kalian kirai tu juga begitu gentingnya? Begitu hebat martabatnya?”

Kekuasaan yang tersebunyi dari Dewi Keikayi menjadi pertanda bahwa kekuasaan dapat dimiliki oleh siapa saja, tanpa sekat jenis kelamin, usia maupun status sosial. Hal ini sejalan dengan pemikiran Foucault (Haryatmoko, 2016:15) berikut ini.

“Kekuasaan ada di mana-mana; kekuasaan datang dari mana-mana. Kekuasaan tidak merupakan hak istimewa yang didapat atau dipertahankan kelas dominan, tetapi akibat dari keseluruhan proses srategisnya. Dengan demikian, kekuasaan tidak bisa dilokalisir pada tempat tertentu: menjadi milik seseorang. Kekuasaan itu ada di mana-mana menyebar dalam hubungan-hubungan masyarakat “(2016:15).

Novel Sitayana lewat tema kekuasaan menawarkan cara pandang kritis bahwa perempuan dapat bermain di ruang kekuasaan dengan cara dan hasratnya sendiri. Hal ini menjadi semakin jelas tatkala tema kekuasaan dikaitkan dengan cara pengarang menghadirkan penokohan dalam ceritanya.

Satu hal yang tidak dapat ditutupi dari cerita rekaan yang dimulai dari prolog sampai epilognya adalah munculnya kekerasan simbolik yang menggunakan bahasa sebagai alat. Berikut kekerasan simbolik yang pokok dari cerita Sitayana adalah.

1. Sayembara putri Raja Jenaka menjadi contoh bagaimana kekerasan simboli ditimpakan kepada perempuan. Sita diperebutkan dalam ajang sayembara, tak ubahnya sebagai barang yang layak untuk diperebutkan untuk mengangkat harkat keluarga. Berikut pernyataan Raja Janaka

“Anakku ini lahir dari mata bajak, di antara tanah yang tergaru, ia dilahirkan dan disertai sebuah busur. Barang siapa yang sanggup melengkungkan busur ini apalagi mematahkan, maka ia akan menjadi suami dari putriku.”

Pembedaan terhadap perempuan kembali muncul tatkala Rama meminta Sita memilih laki-laki lain dengan berucap.

“Aku terima maafmu itu, sejak lampau, adikku Wibisana. Setelah sekian lama, menempuh segala rintangan, melepas segala beban derita. Maka hari ini, setelah kupertimbangkan dengan seksama, sebab aku dan Sita telah lama berpisah, tidaklah baik bagi kami berdua bersatu kembali sebagai suami istri, sebab Rawana telah tiada. Maka aku kini mempersilahkan Sita memilih, Wibisana, Laksmana, atau Bharata sebagai suaminya.”

Cerita rekaan ini sungguh-sungguh ingin menandaskan betapa perempuan tidak pernah menjadi dirinya sendiri, memtuskan apa yang dia suka, termasuk meraih kemerdekaan atas tubuhnya. Betapa kuatnya ayunan tubuh sosial perempuan yang ditonjolkan oleh pengarah sehingga menjadi pemantik atas permainan karakter tokoh untuk kisah selanjutnya.

Sejalan dengan pemikiran Piliang (2014:xxvii) : “Di dalam berbagai ranah sosial, tubuh ‘diproduksi’ sebagai tanda-tanda, yaitu direpresentasikan melalui ranah bahasa, tanda-tanda tubuh kini menjadi semacam currency, yaitu ‘alat tukar’ yang mempunyai nilai tukar sesuai dengan fungsinya di dalam sistem komunikasi sosial.”

Pemikiran Piliang tentang tubuh sosial sebenarnya ditujukan untuk melihat tubuh dalam masyarakat kontemporer. Namun, prinsip dasar bahwa tubuh bisa menjadi alat tukar dalam komunikasi sosial kiranya relevan pula dijadikan pijakan tatkala tubuh perempuan menjadi alat tukar untuk kepentingan martabat laki-laki.

Wacana bahwa perempuan itu milik laki-laki, perempuan harus mengalah, harus rela menanggung malu menurut pemikiran Pierre Bourdieu sebagaimana dikutip oleh Haryatmoko (2016:57) merupakan kekerasan simbolik dalam bentuk dominasi laki-laki melalui wacana. Hal ini sangat kentara dari ucapan Rama berikut ini.

“Aku tak mau mengorbankan perasaan istana, martabat istana, dan membuat segalanya yang baru mulai menjadi tidak nyaman. Sita akan menuju hutan, dia akan memilih menyucikan dirinya di sana, sampai kalian mengerti dan menerima keadaan kami saat diasingkan.”

Sita harus mengalah demi perasaan dan martabat orang lain lewat ukuran moralitas publik. Lantas siapa yang peduli dengan perasaannya. Bahkan pengujian atas kesuciann pun tidak mempan mengubah label dirinya yang dianggap sudah tidak suci. Pertanyaan gugata lainnya yang layak diajukan, “Siapa yang memperkarakan kesucian laki-laki?”

2. Konsep kesucian. Konsep ini mencuat dalam cerita rekaan bukan hanya ditingkat individu tetapi sampai pada tingkat negara. Uraian dalam cerita rekaan adalah berikut ini.

“Suara-suara tak puas terdengar nyaring. Mempersoalkan bagaimana mungkin seorang perempuan begitu lama dibawa seorang lelaki, lelaki itu bukan sembarang lelaki, penguasa tangguh Rawana, akankah Sita dapat menjaga kehormatannya sebagai perempuan.”

Kehormatan yang diperdebatkan dalam cerita rekaan ini jelas menunjukkan strandar yang tidak adil terhadap perempuan dan akhirnya melahirkan lingkaran kekerasan. Menurut Poerwandari (2002:121) kekerasan terhadap perempuan sekaligus dapat digunakan sarana teror, penghinaan atau ajakan perang pada kelompok lain. Kesucian perempuan dilihat sebagai kehormatan masyarakat, sehingga penghinaan atau perusakan kesucian perempuan akan dipahami sebagai penghinaan kepada masyarakat.

Latar Cerita

Penilaian saya tentang latar dari cerita rekaan Sitayana sebenarnya dapat ditangkap dari beberapa aspek yaitu

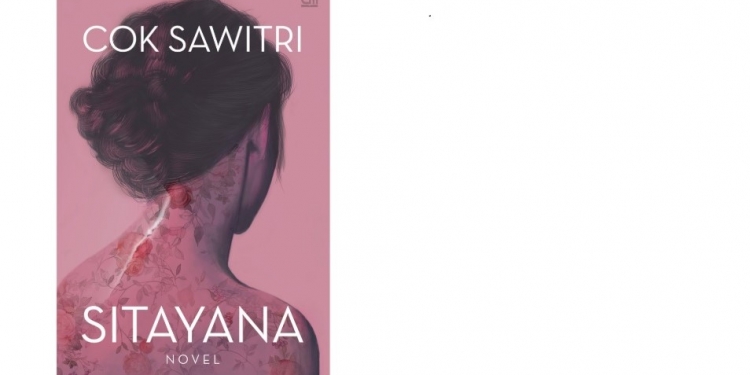

Pandangan Kulit Novel

Warna Merah Muda dapat mewakili pandangan tentang tokoh perempuan secara kultural yang dicerikan dalam novel ini. Secara Budaya Tokoh Sita yang dibawa ke kehidupan modern ternyata tetap dikurung dengan tanda-tanda gender perempuan seperti sanggul yang mewakili karakter keanggunan, kesopanan dan dipundaknnya terdapat ratusan bunga yang harus dijaga dan dirawat suoaya tidak layu. Terpenting dari semua itu tokoh ini dalam cerita rekaan tidak punya ruang menatap ke depan, tetapi terbelenggu oleh kisah masa lalunya yang diistilahkan dalam cerita rekaan sebagai KARMA. Ini salah kekuatan yang hidden yang dimiliki pengarang untuk membuka rasa penasaran kita sebagai pembaca bagaimana nasib perempuan ini dalam cerita rekaan.

Warna merah muda identik dengan gender perempuan. Dalam hal ini saya nilai pengarang masih ambigu untuk memastikan kecocokan antara perwatakan Sita sebagai tokoh utama dalam cerita ini dengan warna yang dipilih. Sita di sini bukan mewakili warna merah muda yag identik dengan feminin dan analog dengan kelemahan. Padahal alur cerita tidak mendudukkan Sita menjadi pendukung kuat karakter feminin. Pembaca bisa tertipu di awal cerita tentang cara menangkap karakter tokoh. Atau kah ini sebuah kesengajaan untuk membangun rasa penasaran pembaca. Saya tetap berpegang pada pentingnya penokohan sebagai bagian perjuangan moralitas yang bisa bebas dari bias adalah hal yang mutlak.

Perwatakan Tokoh dan Konflik

Berbeda halnya dengan kulit yang berwajah ambigu. Perwatakan tokoh dalam cerita rekaan tetap mempesona.

Tokoh-tokoh utama ditampilkan sangat berbeda dengan pembacaan masyarakat pada umumnya. Intinya, selama ini tokoh utama dalam epos Ramayana sangat jelas hitam putihnya. Misalnya, Rawana dikatagorikan tokoh kiri dengan pensifatan raksasa – jahat dan perusak; sedangkan Rama dan Laksamana mewakili tokoh baik, putih, bijak dan tanggung jawab. Dalam cerita rekaan ini semua dijungkirbalikan dan justru menuai pesona atas cerita ini tatkala di bawa ke perdebatan moralitas dalam kehidupan sosial.

Gambaran Tokoh Utama

Rawana

Tokoh ini di prolog ceritanya digambarkan sebagai laki-laki yang diberkati Brahma suatu kehidupan abadi dan tak terkalahkan. Ditinjau dari sisi struktural, karakter Rawana merupakan pengenderan yang diabadikan sehingga mampu menciptakan kemapanan berpikir yang tidak pernah dipertanyakan. Mengapa dia begitu diistemawakan, mengapa kekuatannya begitu diagungkan, dimuliakan, yang seolah-olah tak tertandingi. Namun, ternyata pengarang bisa adil juga, bahwa keagungan dan kedigjayaan Rawana justru menjadi tidak berdaya dan lunglai di bawah pesona Perempuan. Rawana dalam cerita rekaan dihadirkan sebagai tokoh yang mendudukkan cinta abadi kepada Sita yang diucapkan secara terang-terangan, dan Rama tidak pernah tentang cinta karena rawana menganggap Rama mendapatkan Sita bukan lewat cinta, tetapi lewat sayembara. Dan dalam cerita klimaknya Sita termakan akan kesungguhan cinta Rawana. Sungguh sebuah dekontruksi moralitas yang tidak terdapat dalam epos yang sebenarnya.

Rama

Tokoh ini dalam cerita eposnya dikenal sebagai tokoh yang mewakili segala kebaikan, dan sebagai titisan Wisnu. Suami yang bertanggung jawab dan setia. Dalam cerita rekaan citra Rama dijatuhkan sebagai laki-laki yang tidak bertanggung jawab terhadap istrinya. Dinilai oleh beberapa tokoh tambahan (Sugriwa, Trijata, dll) sebagai laki-laki pengecut dan egois. Yang hanya menyerang Rawana hanya untuk membela kehormatan dirinya sebagai laki-laki. Simaklah ucapan Trijata

“Oh, jadi benar seperti yang dikatakan pamanku bahwa engkau sebenarnya hanya menipu dengan busana kesucianmu menyerbu Alengka, membujuk Sugriwa dan atas nama kejantanan hendak merebut istrimu sebab derajat kelaianmu akan hilang bila tak mengambil istrimu kembali? Dan, kini setelah engkau memenangkan perang, engkau menolak istrimu, menyuruh dia memilih laki-laki lain? Dan kelak jika engkau merasa tak puas hati, akan engkau perangi pula.

Hujatan Trijata terhadap Rama bisa menjadi cara kita berlatih untuk memahami tingkat kerumitan moralitas laki-laki yang seringkali tidak pernah dipersoalkan. Dari segi penokohan, Tokoh Rama dalam cerita rekaan dapat dikagorikan tokoh yang tidak pro feminis, tetapi tokoh tradisional yang abadi dengan kecongkakan sudut pandang yang merendahkan perempuan, atau bisa jadi misoginis – membenci perempuan. Dan, di satu sisi bahkan digambarkan tolol ketika menyasikkan keberanian Sita atas pendiriannya.

Sita

Sosok Sita yang dikenal pada umumnya adalah perempuan cantik dengan karakter lemah lembut, halus tutur katanya, pendiam, ikhlas (bersedia dijodohkan). Sangatlah tepat Sita menjadi sosok perempuan yang biasa sepi, sunyi tiada tuntutan, hormat dan pengabdi pada mertua, ipar serta suami. Tetapi siapa nyana kondisi yang dikurung dengan kesunyian, dalam cerita rekaan ini ditampilkan sebagai perempuan yang gelisah, banyak pertanyaan, gugatan, kukuh tata lakunya dan keras pendirian atas perasaan ketidakadilan yang menimpanya. Hal ini tentunya merupakan pembalikan dari pemahaman yang umum tentangnya. Dari perspektif kritik sastra feminis, Sita dalam cerita rekaan dibuat menjadi istri yang feminis dengan karakter pemberontak lewat protes atas perlakuan suami yang meragukan kesuciannya. Simaklah apa katanya.

“Dunia boleh menghiburku, dunia boleh memujaku, tetapi aku yang tahu, apa yang kurasakan dari sejak perkawinan hingga saat ini. Dan aku tidak sepakat dengan ketidakadilan yang dibebankan ke padaku. Hukum yang kalian bentuk meminta perempuan sebagai istri untuk setia, untuk taat atas segala apapun yang kalian nyatakan sebagai kebenaran, bahkan atas nama Dharma. Jujurlah kepadaku, tanpa perempuan, kehidupan di muka bumi akan habis. Tetapi kalian takut untuk mengakuinya dan membiarkan kekuatan tulang dan senjata menentukan masa depan hidup ini.”

Sikap Sita atas situasi yang dihadapinya, bukanlah Sita yang dikenal pada umumnya. Penonjolan sikap feminis dalam cerita rekaan ini secara sosial dihadirkan dengan sosok pemberani dan menggugat ketidakadilan yang menimpanya. Hal ini menguatkan latar cerita di mana Sita menjadi tokoh sentral sesuai judul novelnya. Bukan hanya pemberani, dia juga digambarkan sebagai perempuan yang tegas mengambil keputusan secara mandiri ketika dia diminta kembali ke Ayodya. Dalam epilog simaklah apa prinsip ketegasannya menjawab perakuan tidak adil yang ditunjukkan dunia sosial padanya.

“Dengarlah, aku tidak sudi lagi hidup dengan prasangka. Percuma aku membentang kesabaran kepada kalian, maka kini dihadapan ayahku, dihadapan mu wahai, Rama jika aku suci, maka aku mohon kepada ibuku, ibu bumi agar mengembalikan aku ke dalam rahimnya. Jika aku tak suci, biarkan aku hidup ribuan tahun dalam cercaan mereka semua, termasuk dari suamiku sendiri.”

Sitayana – nama yang mengandung unsur dinamis, penuh gejolak sesuai arti leksikalnya. Yana- Indonesia = perempuan bergerak; Yana – Jawa = laki-laki bergerak; Yana – Sunda = prajurit, pahlawan. Penambahan kata yana dibelakang Sita merupakan cara pengarang melakukan dekontruksi atas kemapanan cara berpikir tentang perempuan sebagai makhluk yang DIAM.

Trijata sebagai tokoh tambahan

Tokoh ini hadir sebagai pelengkap barisan pro feminis yang membingkai cerita atau mungkin karakter feminis justru menjadi target pokok yang tersembunyi. Menjadi sahabat karib Sita selama di Alengka sekaligus menjadi pembela Sita benar-benar menjadi pelengkap yang memberi keyakinan kepada pembaca ternyata meraih keadilan perlu pengorbanan, perlu keyakinan bahwa menjadi berbeda adalah pilihan yang memuaskan orang yang berjiwa feminis. Berpihak pada keadilan sangat ditonjolkan pada karakter Trijata.

PENUTUP

Terimakasih telah membuka pintu kesadaran bahwa keberanian mengubah ketidakadilan jangan dibatasi atas ruang dan waktu, sebab jika rasa ketidakadilan tidak diubah, maka dunia tidak akan pernah berubah. Butuh keberanian, komitmen agar keluar dari lorong kenistaan dan kesengsaraan.

Daftar Rujukan

Ariel Heriyanto. 1984. Sastra, Sejarah dan Sejarah Sastra. Dalam Andy Zoeltom (Ed.) Budaya Sastra. Jakarta: CV Rajawali Press.

Sugihastuti dan Suharto. 2015. Kritik Sastra Feminis. Teori dan Aplikasinya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Piliang, Yasraf Amir. 2014. Tubuh Sebagai Modal Kehidupan (Pengantar) Dalam Ardhie Raditya. Sosiologi Tubuh. Membentang Teori di ranah Aplikasi. Yogyakarta: Kaukaba.

Poerwandari, Kristi. 2002. “Perempuan “Sebagai Yang Lain” dan Kekerasan”.Jurnal Perempuan, Vol 26. Hal 120-121

Haryatmoko. 2016. Memmbongkar Rezim Ketidakpastian. Pemikiran Kritis Post-Strukturalis. Yogyakarta; PT Kanisius.

Katrin Bandel. 2006. Sastra, Perempuan, Seks. Yogyakarta: Jalasutra

![Kampusku Sarang Hantu [1]: Ruang Kuliah 13 yang Mencekam](https://tatkala.co/wp-content/uploads/2025/01/chusmeru.-cover-cerita-misteri-120x86.jpg)