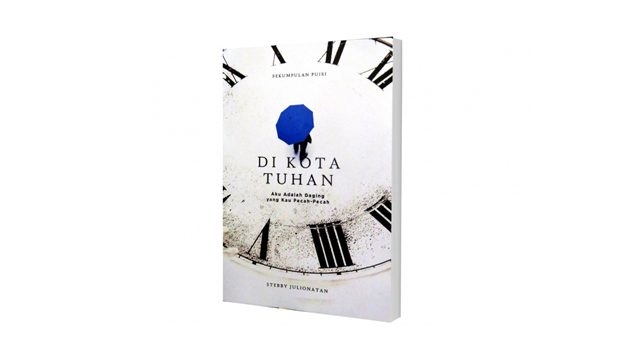

- Judul : Di Kota Tuhan

- Penulis : Stebby Julionatan

- Tebal buku : xiv + 74 halaman

- Penerbit : Indie Book Corner

- Cetakan : 2018

- ISBN : 978-602-309-333-5

___

Sesuatu yang baru ditawarkan Stebby Julionatan ketika saya membaca buku Di Kota Tuhan dengan mengangkat tema lokalitas pada puisi-puisinya. Sebelum saya lanjut meresensi buku ini alangkah baiknya kita mengingat satu ungkapan yang tak asing lagi.

JasMeRah – Jangan Melupakan Sejarah.

Sejarah sebagai akar dan memiliki andil dalam kehidupan manusia yang pernah terjadi di masa lampau, agar generasi sesudahnya tidak kehilangan referensi.

Sebagai penyair muda Stebby berusaha me-review, mengabarkan, dan mengabadikan sejarah melalui karya sastra. Ia nampak piawai bertutur dan sangat akrab sekali dengan hal-hal yang melekat pada dirinya baik sebagai individu ataupun sebagai Putra Probolinggo. Tentu saja hal ini akan memberi nilai tambah untuk karyanya karena pembaca bisa ikut menikmati napak tilas kota kelahirannya dengan luwes dan tidak membosankan sebagaimana jika kita belajar sejarah di bangku sekolah atau membaca literatur lainnya.

Upayanya tersebut tidak hanya memberikan penikmat bukunya suguhan karya sastra, namun juga sejumlah pengetahuan tentang sejarah khususnya beberapa tempat, kuliner, juga budaya yang lekat dan berkembang di Probolinggo.

Tidak bisa dipungkiri bahwa tak sedikit penyair yang mengangkat tema lokalitas pada karya-karya mereka. Namun Stebby sangat cerdik dalam hal ini dan ia berhasil menjadi pembeda dari penyair lainnya. Stebby memberi sentuhan khas pada bukunya yaitu mengkolaborasikan antara sejarah dengan kitab suci sebagai literatur. Sekali waktu keduanya saling menguatkan atau bahkan berbenturan.

Sebagai buku sastra, Di Kota Tuhan sangat menarik. Empat puluh empat puisi yang terbagi dalam dua bab sangat ideal untuk sebuah buku kumpulan puisi.

Pada bab Midrash Pertama, saya banyak melihat Stebby menyelipkan perjalanan pribadi maupun rohaninya mulai dari bocah sampai masa remaja. Menarasikan tempat-tempat di kota kelahirannya atau beberapa kejadian yang nampak memiliki nilai historis bagi dirinya. Penggunaan gaya bahasa bertutur dan kepandaian pemilihan kata yang membuat puisinya menjadi terlihat menarik.

Sebut saja puisi yang saya salin secara utuh ini.

Surga Adalah Masa Kanak-Kanak yang Gugur Setelah Biru Mampu Membaca Azab Neraka

Surga adalah masa kanak-kanak. Sisanya adalah janji Tuhan yang bebas kau percaya ataupun tidak.*)

Di tempat ini kami bermain bendan, lompat tali, dan patil lele/ Terkadag juga pasaran/ Atau benteng-bentangan/ Memberi makan kambing-kambing Mak Imam/ Mengusili Pak Imam, suaminya – dengan mengayuh becak yang terparkir di kebun kala siang.

Masa-masa es dawet Pak Jumali masih bisa kusesap dengan berhutang/ Sebab semua pembayaran apa kata Papa, kala ia datang/ Seperti Daud yang membayar lunas hutang Saul pada orang-orang Gibeon/ Atau sarapan nasi pecel di warung depan rumah/ Gerombolan bocah bandel.

Mborang. Rumah Oma, tempat aku menunggu Papa dan Mama pulang/ Lebih banyak kuhabiskan dengan bermain ketimbang belajar – apalagi berdoa/ Mendengarkan dongeng-dongeng Oma sampai air bah menyusut. Busur awan yang dijanjikan Tuhan pada Nuh, setelahnya/ Ninil, Elok, Mas Wargi, Joko, Berry, Ghofur, dan entah siapa lagi temanku/kami seperti dongeng kanak-kanak yang luruh digilas waktu/ yang coba aku hidupkan kembali.

Dan seperti dongeng, seiring tumbuh mereka tercerabut satu per satu dari pohon kanak-kanakku/ Terlebih semenjak aku mampu membaca kitab Azab Neraka//

Pada puisi ini, Stebby bercerita tentang masa kecilnya yang masih sangat akrab dengan permainan-permainan tradisional, penuh keisengan layaknya bocah kecil pada umumnya. Juga kerinduan mendengar dongeng-dongeng Oma yang mungkin saja saat ini sudah berangsur menjauh dari kehidupan modern.

Puisi ini memantik pembaca untuk mengingat dan menikmati hal-hal yang memang sudah tercerabut karena zaman. Kita sangat tahu di era revolusi industri 4.0 pasti sangat sulit menemukan bocah yang masih asik dengan permainan tradisional dan Stebby berhasil me-review melalui puisinya. Selain itu ada satu puisi yang juga sangat menarik dengan judul Menara Air:

Kau seperti menara/ Menjulang di antara mega-mega/ Rabu, kita bertemu kembali di Minggu Palma, tapi kau tidak menyapa/

Kata Opa tinggi Menara Air ini adalah permukaan Ronggojalu/ Kira-kira setinggi apa permukaan hatimu?//

Puisi ini adalah puisi paling pendek pada bab Midrash Pertama. Puisi ini berusaha menyampaikan keromantisan, namun tetap tidak jatuh pada klise karena kekuatan kata yang dipilih oleh Stebby.

Pada Midrash Kedua berisi sembilan puisi yang diselesaikan Stebby selama lima bulan dalam tahun 2017. Meski dengan tema yang sama namun tidak akan muncul kebosanan dalam membaca buku ini. Stebby memberi sentuhan tipografi yang berbeda dalam Midrash Kedua pada puisi-puisinya.

Buku Di Kota Tuhan ini menjadi unik karena mampu membungkus sejarah dalam karya sastra dengan lokalitas budaya yang mengasyikkan [T]