SIAPAKAH yang paling mengagumkan dalam berfilosofi? Mungkin Socrates yang paling mengagumkan yang dikenang hingga sekarang. Sebab Socrates tahu dirinya tidak tahu apa-apa, tetapi ia hanya bisa bertanya. Hanya bertanya bagaikan mengupas bawang, Socrates membuka inti hati pandangan hidup dalam dunia ini.

Ah, ini mungkin terdengar serius ketika mendengar filosofi. Apakah seserius itu? Lupakan saja semua itu. Sebab, dasar filosofi pada sebagian orang dewasa sudah terkubur dalam ketakutan dan dokrin ketersinggungan dalam topeng persaudaraan.

Lain halnya, sama seperti anak-anak usia dini pada masa perkembangan mereka. Mereka merupakan anak-anak polos yang tidak tahu apa-apa, tetapi memiliki pertanyan-pertanyaan yang tidak akan pernah putus akan alam dan dunia ini. Mereka belum terantai maupun terkubur dalam ketakutan.

Hanya di masa perkembangan kanak-kanak inilah, Socrates bisa hidup dan berkembang dalam imajinasi anak. Namun, ketika anak-anak memasuki usia sekolah formal, Socrates mati diracun di hati mereka. Sebab, mereka akan mengancam tatanan hidup orang dewasa yang sudah nyaman, katanya. Nyaman untuk siapa?

Lalu, aku teringat pada anak-anak pernah bermain di dekat kolam ikan. Mungkin, sekarang anak-anak itu berada dalam kotak dogma pendidikan robot. Mereka tak dibiarkan menjadi lego, tetapi harus langsung menjadi robot. Robot tidak akan pernah bisa menjadi bentuk lego, tetapi lego dan pengalaman imajinasinya bisa menjadi bentuk robot maupun menjadi bentuk yang diinginkan.

“Bu, apa itu gelembung-gelembung berbusa yang ada bulat kecil itu?” kata anak-anak ketika bermain di dekat kolam ikan.

“Itu telur-telur kodok,” jawab ibu guru mereka.

“Kemana pergi ibu telur-telur ini?” tanya anak.

“Itu kodoknya di balik batu,” Ibu guru menunjuk ke arah kodok itu.

“Oh ya, anak-anak! Ibu punya cerita kodok yang berteman dengan ikan,” ucap ibu gurunya bersemangat.

“Saya mau dengar ceritanya, Bu!” sahut anak-anak berseru tak sabar ingin mendengar ceritanya.

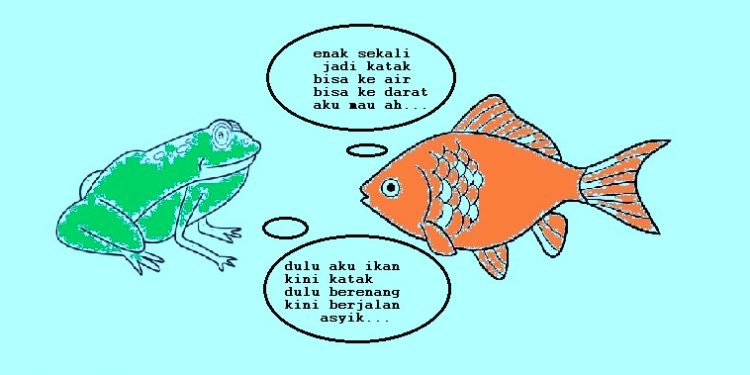

Ibu guru yang dipanggil Ibu Nengah pun mengambil cerita “Fish is Fish” karya Leo Lionni.

“Sudah siap mendengarkan cerita ibu?”

“Siap Bu!” jawab serentak anak-anak antusias.

***

Di sebuah hutan ada danau yang sangat jernih. Di danau itu ada seekor ikan kecil dan cebong baru menetas. Mereka berteman. Pertemanan mereka pun tak terpisahkan lagi. Suatu pagi, kecebong itu melihat dirinya memiliki dua kaki kecil.

“Lihat,” kata kecebong penuh kebahagiaan. “Lihat, aku akan menjadi katak.”

“Tidak mungkin. Itu omong kosong!” kata ikan kecil tak percaya. “Bagaimana mungkin kamu bisa menjadi katak? Jika baru kemarin malam adalah seekor ikan kecil, sama seperti saya!”

Mereka pun berdebat dan terus berdebat tanpa akhir. Lalu, cebong itu berkata, “Nah, katak adalah katak dan ikan adalah ikan. Itu memang begitu.”

Beberapa minggu kemudian, kaki depan kecebong itu tumbuh kecil dan ekornya semakin mengecil dan menghilang. Dan suatu hari, kecebong itu pun menjadi seekor katak yang sejati. Ia pun pergi dari danau itu dan menelusuri rerumputan hijau di hutan.

Kini, ikan kecil itu pun sudah menjadi ikan yang dewasa. Namun, ia sering bertanya-tanya kemana pergi teman berkaki empatnya. Ia sangat kesepian sendirian di danau.

“Kenapa dia pergi meninggalkanku? Apa enaknya keluar dari danau? Sudah berhari-hari dan berminggu-minggu temanku pergi, masih belum kembali! Di mana dia bisa hidup?” keluh ikan itu.

Lalu, suatu hari katak berkunjung ke danau itu menemui sahabatnya si ikan. Katak menceritakan pengalamannya di darat. Katak menceritakan begitu banyak binatang darat yang ditemuinya seperti sapi, burung, dan manusia.

Mendengar cerita katak, ikan membayangkan diri menjadi sapi, burung, dan manusia. Si ikan terus terbayang dengan cerita-cerita katak. Dan, ikan memutuskan untuk pergi meloncat ke darat. “Ah, aku tidak bisa napas! Aku sesak, tolonggggg!” ringkih ikan.

“Sudah kubilang, ikan tetaplah ikan yang tidak bisa hidup di darat,” ucap katak bergegas medorong ikan masuk ke dalam air.

“Benar katamu, aku tetaplah ikan. Ikan adalah ikan,” ucap ikan kembali menelusuri danau bersama sahabatnya katak.

***

“Mengapa ikan tidak bisa hidup di darat?” tanya Ibu Nengah ketika sudah mengakhiri ceritanya.

“Ikan kan hidupnya di air mana mungkin bisa hidup di darat,”sahut salah satu anak.

“Ikan kan bernapas dengan insang,” celetuk anak. Mungkin, anak itu mengingat pengalamannya ikut membedah ikan besar dan meraba-raba rupa ingsang pada ikan.

Jika membahasnya secara filosofis cerita itu atau pengalaman anak itu sendiri, tentu tidak akan pernah menghakimi dengan pandangan kebenaran yang membatu/memfosil. Sebab, filosofi selalu meregenerasi pandangannya yang tidak akan pernah terjebak pada pandangan yang memfosil. Jika pandangan sudah memfosil dalam diri kita, tentu itu bukan filosofi tetapi sudah dogma yang menyesatkan.

Untuk itu, seorang pendidik mungkin harus menjadi seorang filosofi dan sekaligus menjadi seorang geologi pendidik. Seorang geologi pendidik tentu akan selalu menggali setiap pengalaman anak didiknya dan dengan kemampuan filosofisnya, anak akan merekontruksi pengalaman lama menjadi pengalaman baru.

Ketika ini tidak pernah dipahami sebagai seorang pendidik, maka akan terjadi seperti cerita anak teman yang anaknya masih TK. Anak itu bingung melihat gurunya kesal karena mendengar cerita pengalamannya yang diceritakan di kelas.

Sampai di rumah anak itu bercerita kepada ibunya:

“Bu guru kok kesal saat adik cerita menanam anak babi yang mati kemarin di kebun? Benarkan Bu? Adik dan Bapak menanam anak babi kemarin? Tapi, adik cerita di kelas, Bu Guru langsung berhenti dan duduk.”

“ Ya, benar adik menanam anak babi kemarin. Memang teman-teman adik cerita apa?” ucap ibu juga terheran.

“Teman adik ada yang cerita menanam bunga mawar,” jawab anak itu masih bingung. Apakah ia sudah berbuat salah atau tidak.

Mendengar cerita anak itu, ibunya memahami yang terjadi di sekolah. Anaknya sedang belajar tentang menanam tumbuhan.

Di sinilah, semestinyan seorang pendidik tidak berhenti pada pandang yang memfosil sehingga menghakimi dengan kebenaran yang sudah membatu. Bisa saja terus menelusuri pengalaman itu, kita bisa menemukan bahwa anak babi yang di tanam itu lama-kelamaan menjadi busuk. Lalu, di tempat ditanamnya anak babi itu, tanahnya menjadi subur dan bagus ditanami bunga, misalnya. Anak babi yang ditanam itu telah menjadi pupuk. Bahkan, jika ditelusuri dengan baik, anak akan banyak mendapatkan pengalaman-pengalaman baru yang menakjubkan.

Apalagi secepat kilat menghakimi anak telah berbuat buruk/jahat dengan mengutuknya sebagai alpaka guru (durhaka terhadap guru). Perkembangan baik-buruk seorang anak tidak hanya bisa diselesaikan dengan dogma alpaka guru. Sepertinya, hidup hanya mau menerima yang baik-baik saja.

Apakah semudah itu menyimpulkan pengalaman perkembangan anak dalam melihat karakter anak? Apakah anak sudah menemukan makna hidup yang menakjubkan dengan hanya mengingat kejadian pengalaman hidup?

Lalu, apakah pendidik hanya berhenti dan hanya mementingkan karakter pertanyaan yang bisa mereka banggakan jawabannya seperti tes-tes akhir semester? Mengapa tidak masuk lebih filosofis?

Ah, entahlah! Lebih baik menyaksikan kebahagiaan ikan yang asyik berimajinasi menjadi sapi, burung, dan manusia. (T)