BENTUKAN kata nyastra dalam bahasa Bali adalah hal yang sungguh menarik. Lihatlah kata nyaluk, berasal dari kata saluk (pakai). Nyaluk baju artinya memakai baju. Nyampat berasal dari kata sampat (sapu); nyampat artinya menyapu. Nyastra asal katanya sastra. Nyastra berarti menekuni sastra yang cenderung punya makna tersirat ”mengimani sastra”.

Seorang yang nyastra melakukan kegiatan brata (puasa). Siwa Latri berdasarkan pada panduan karya sastra Siwa Latri Kalpa. Berbagai purana yang juga salah satu bentuk sastra, juga menjadi pedoman keimanan banyak orang. Demikian juga itihasa (epos) Ramayana dan Mahabharata, nilai-nilainya menjadi pedoman hidup seseorang yang memahaminya sebagai Weda yang diurai ke dalam bentuk cerita.

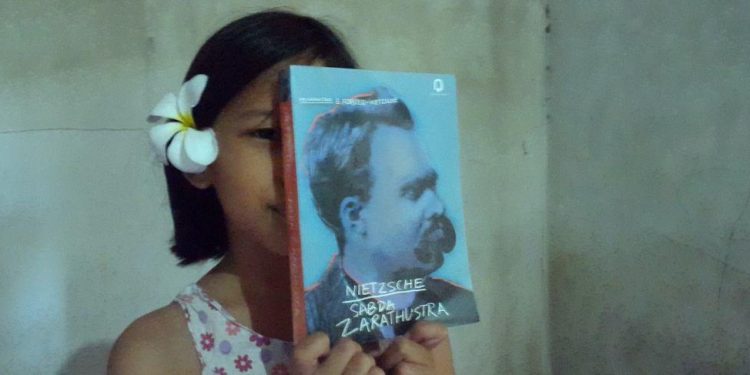

Lantas, apa sebenarnya makna kata sastra pada bentukan kata nyastra? Bisakah seseorang yang menekuni karya-karya sastra modern disebut sebagai seorang yang nyastra? Katakanlah seseorang menekuni karya-karya Neitzsche, Kafka atau Salman Rusdie, dapatkah ia disebut sebagai orang yang nyastra?

Walaupun sulit untuk dijawab, nampaknya kalau kita amati dengan saksama, seseorang dikatakan nyastra apabila ia menekuni karya-karya sastra religius yang bernuansa Hindu (Sanskrit, Jawa Kuno, dan Bali). Orang yang menekuni kakawin Jawa Kuno, ia bisa dikatakan nyastra. Yang menekuni Ramayana, Sarasamuscaya, serta berbagai tembang Jawa Kuno, bisa dilabeli sebagai orang yang nyastra. Sungguh sulit nampaknya bagi orang Bali bisa menyebut seseorang sebagai seorang yang nyastra bila ia menekuni karya-karya Neitzsche, Kafka atau Salman Rusdie, atau Ayu Utami.

Keadaan ini akan menjadi jelas ketika kita mencari arti kata sastra dalam pembendaharaan bahasa Sanskerta atau Jawa Kuno. Kata sastra dalam arti ”aslinya” lebih banyak berarti teks-teks yang berasal dari kedewataan atau naskah-naskah suci. Kata nyastra mirip arti kata filologi dalam arti yang ”paling mula”, yaitu menekuni naskah-naskah atau file-file tua yang lebih banyak mengandung muatan keagamaan dan ketuhanan.

Karya-karya sastra yang lahir dari seorang yang nyastra, dari sisi makna kata ”asli” ini, akhirnya bisa dipahami, lebih banyak bermuatan pencarian religius-filosofis yang mengarah pada pencarian manusia yang merindukan perjumpaannya dengan penciptanya. Atau lebih mengarah pada pembabaran sila (etika spiritual) yang membimbing manusia, pembaca dan penulisnya, makin mendekatkan diri pada persoalan religiositas.

Bagi orang yang nyastra atau yang terpengaruh dengan paham nyastra, teriakan dan kepongahan dalam berkarya adalah hal yang tampaknya harus dihindari. Hasil karya yang ia gubah pun cenderung mereka hindari sebagai kepemilikan pribadi. Karenanya, dalam banyak geguritan dan kakawin, nama pengarang disembunyikan atau anonim. Bagi mereka, karya sastra bukan pertunjukan kemahiran atau pencarian untuk pengakuan luar. Bukan pula diharapkan sebagai jalan meraih popularitas pengarangnya. Berkarya sastra adalah persoalan pencarian diri, sampai dalam berkarya ia merasakan bertemu dengan dirinya, bahkan pembebasan dirinya sampai sang atma (jiwa) menjelaskan hakikat dirinya, atutur ikang atma ri jatinya.

Ini juga yang barangkali membayang-bayangi para penyair yang beragama Hindu (Bali), menjadikan kegiatan menyair sebagai sebuah ”ritus” pencarian diri. Barangkali juga berapa penyair menekuni kegiatan menyair sebagai sebuah ikhtiar ”menemukan” Tuhannya. Karenanya, ia tak ingin masuk ke dalam riuh publikasi. Walaupun ini semua tidak sepenuhnya benar, ada gejala seperti itu yang berhembus. Penyair puisi modern yang bersuku Bali seakan ”malu” untuk bersaing memasuki wilayah persaingan publikasi walaupun banyak juga yang menikmatinya dan atau tidak ”mengharamkan” publikasi.

Dalam bayang-bayang paham nyastra (atau sebut saja aliran ini sebagai “nyastra-isme”), banyak penulis-penulis puisi berbahasa Bali pada awal-awalnya memakai nama samaran. Namun, gejala ini nampaknya kian mulai memudar. Kebiasaan mengekspresikan diri dengan menyertakan nama mereka secara terang-terangan sudah makin meluas, sudah menjadi hal yang lumrah.

Nyastraisme pun nampaknya sudah memudar, seiring dengan arti kata sastra yang kian meluas, menulis karya sastra sudah tidak relevan lagi disebut sebagai kegiatan ”mencari Tuhan”. Barangkali sastra sekarang ini, lebih tepat dilihat sebagai karya-karya yang memperjuangkan ideologi pengarangnya, ambisi pengarangnya, pengekspresian diri dan kegelisahan yang bebas, dibanding melihatnya sebagai jejak-jejak pencarian manusia dalam mencari Tuhan. Bukan lagi mengandung teks-teks suci, tetapi kadang sebaliknya, mempertanyakan atau bahkan melawan kesucian.

Zaman ini tidak terdengar lagi (hampir tak ada) orang-orang tua Bali menganjurkan anak-anaknya menjalani kehidupan nyastra. Padahal sebelum kemerdekaan dan ”pembakuan” agama dalam wilayah Republik, nyastra adalah jalan yang wajib dijalani untuk menjadi makhluk yang mumpuni dan beriman. Barangkali karena konotasi sastra bukan lagi sebagai holy text, nyastraisme ikut kehilangan maknanya. Orang Bali pun lebih banyak menyarankan anaknya untuk baik-baik belajar agama, bukan lagi menganjurkan mereka menekuni naskah-naskah religius (nyastra).

Rasanya yang berlebihan kalau mengharap orang-orang tua Bali sekarang menyuruh anaknya untuk nyastra, mereka saja kebanyakan tidak paham makna kata bentukan ini. Nyastra barangkali akan menjadi kata yang hilang digilas perubahan semantis, di mana kata sastra tidak lagi punya konotasi dengan kitab-kitab suci atau teks-teks religius.

Perkembangan semantis kata sastra sungguh menarik. Dari berarti teks atau kitab sakral, kini bermakna meluas, bahkan tercakup di dalamnya karya-karya Neitzsche dan agnotisme yang ”menghasut” pembaca untuk tidak peduli bahkan menentang Tuhan! Dulu seorang yang ahli sastra dalam Sanskerta dan Jawa Kuno disebut sastradaksa, berarti ahli kitab suci, cenderung bermakna orang suci, sekarang ahli sastra bisa jadi seorang yang anti Tuhan!?

Jangan-jangan Tuhan pun tertawa melihat perkembangan kata sastra! Tidakkah perkembangan semantis kata ini telah menandai arah perkembangan peradaban kita secara keseluruhan? (T)

Tulisan ini pernah dimuat di Bali Post Minggu, 5 Juni 2005, dengan judul: “Nyastra”: Merunut Kembali Arti Kata Sastra