ISTILAH Politik Kebajikan, mungkin terdengar ‘antik’ dalam realitas politik yang sedang mengalami senjakalanya. Suatu keadaan yang ditandai setidaknya oleh tiga hal, yakni mandulnya dunia politik dari gagasan transformasi kemasyarakatan, merosotnya kepercayaan publik pada politik sebagai alat perjuangan kemakmuran, dan kosongnya tahta politik dari figur pemimpin yang kuat menegakkan moral. Untuk alasan-alasan semacam ini, politik kebajikan tampaknya hanya eksis dalam dongeng-dongeng belaka.

Namun, kita tak perlu berpatah arang, karena politik– seperti yang dikatakan Vaclav Havel – juga mengandung sisi ketakterdugaan. Ia merupakan seni untuk mengubah situasi yang tak mungkin menjadi mungkin.

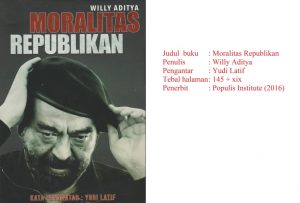

Soalnya adalah bagaimana memelihara optimisme untuk mewujudkan ketidakmungkinan itu. Dan kerja semacam itu memerlukan kelas pejuang yang konsisten. Yang di dalamnya terdapat figur-figur politik yang mempunyai keberanian untuk keluar dari arus budaya politik yang konsumeris, dan pragmatis-oportunis. Apakah Surya Paloh dan partainya, termasuk dalam model figur-figur konsisten itu? Mari kita simak uraian buku Moralitas Republikan yang ditulis Willy Aditya, eksponen aktivis 98 yang kini menjadi seorang cendikiawan terpenting dalam jajaran partai Nasdem yang dipimpin Surya Paloh. Latar belakang penulis ini sengaja kita singgung, untuk lebih meyakinkan kita bahwa si penulis memang cukup independen dan adil dalam memberi penilaian pada subjek yang dibahasnya.

Buku ini dimulai dengan pernyataan-pernyataan optimis dari figur Surya Paloh berkaitan dengan masa depan politik baik di Indonesia. Misalnya rasa optimisnya pada masa depan RI di bawah Jokowi-JK, keyakinannya akan terwujudnya restorasi Indonesia, politik bersih melalui perubahan pada partai politik, dan pernyataan lainnya. Apabila diringkas, sikap optimisnya itu tersimpul dalam tema-tema res-publika (kerakyatan), restorasi dan kedaulatan nasional. Tiga tajuk kebangsaan yang tampaknya berada pada posisi “powerless” dalam arus politik kontemporer kita.

Buku ini dimulai dengan pernyataan-pernyataan optimis dari figur Surya Paloh berkaitan dengan masa depan politik baik di Indonesia. Misalnya rasa optimisnya pada masa depan RI di bawah Jokowi-JK, keyakinannya akan terwujudnya restorasi Indonesia, politik bersih melalui perubahan pada partai politik, dan pernyataan lainnya. Apabila diringkas, sikap optimisnya itu tersimpul dalam tema-tema res-publika (kerakyatan), restorasi dan kedaulatan nasional. Tiga tajuk kebangsaan yang tampaknya berada pada posisi “powerless” dalam arus politik kontemporer kita.

Menurut Yudi Latif dalam kata pengantarnya pada buku ini, sang jendral partai Nasdem itu termasuk tipe figur pemimpin yang mengedepankan kepentingan publik sebagai orientasi pergerakan politiknya. Lebih jauh, Yudi menilai langkah-langkah politik Surya Paloh sejauh ini dapat menjadi “modal moral” bukan hanya bagi partai yang dipimpinnya, tetapi juga proses perbaikan citra partai politik di Indonesia. Hal itu katanya, terlihat manakala Surya Paloh menolak tawaran PDIP untuk menjadi Cawapres pasangan Jokowi pada pilpres 2014. Sementara pada saat yang bersamaan ia berkomitmen mendukung Jokowi. Suatu sikap profetik, yang di mata Yudi Latif, mengandung konsekwensi jangka panjang bagi proses tegaknya nilai dalam dunia politik.

Buku Moralitas Republikan memang membahas secara mendalam pandangan dan putusan-putusan politik Surya Paloh bersama partainya, sehubungan dengan dukungannya yang “tanpa syarat” pada pemerintahan Jokowi-Jusuf Kala. Cukup menarik, karena di buku ini dijelaskan bahwa dukungan itu dilandasi oleh adanya kesamaan visi antara Surya Paloh dan partainya dengan jargon revolusi mental yang diusung Jokowi. Artinya, dukungan kepada Jokowi tidak dimaksudkan untuk memperoleh kue kekuasaan. Sebaliknya, dilihat sebagai bagian dari proses restorasi politik, yang menjadi jargon dari partai Nasdem pimpinan Surya Paloh selama ini. Testimoni yang diberikan oleh Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kala pada sampul belakang buku ini, kiranya memperkuat klaim itu.

Ditulis dengan gaya bertutur yang lancar, buku ini juga menghidangkan behind the scene dari sejumlah peristiwa politik yang menjadi perhatian publik pada Pilpress 2014 lalu. Namun, seperti yang dikatakan Willy Aditya, sudut pandang yang dipergunakan untuk membaca peristiwa-peristiwa tersebut adalah sudut pandang kebajikan, yang oleh penulisnya disebut dengan istilah virtue.

Ia menjelaskan, istilah itu berasal dari filsuf Machiavelli yang mengartikan kebajikan bersumber dari subyek pemimpin. Virtue seorang pemimpin, kata penulis buku ini, ditandai oleh keterampilan dalam memilih cara-cara yang efektif, kekuatan dan semangat, serta usaha keras untuk mencapai tujuan (hal 7). Dengan konsep virtue dari Machiavelli itu, penulis buku ini berpendapat, politik dikembalikan pada situasi moralnya yang unik, yang dalam tindakannya tidak memiliki sisi benar dan salah (hal 8), tetapi termanifestasi sebagai kebajikan tertinggi warga. Karena politik itu katanya, adalah kebajikan itu sendiri dengan konstitusi sebagai rambu-rambunya. Konsekwensinya, sebuah kebijakan politik yang menyimpang dari rambu-rambu itu, pada dasarnya menyimpang pula dari makna politik yang dasar itu.

Tentu saja, setiap kita bisa jadi berbeda pandangan sehubungan dengan ketepatan memaknai konsep virtue dari Machiavelli di atas. Termasuk berbeda pendapat mengenai ketepatan serta urgensi menggunakan konsep tersebut dalam membaca politik Indonesia mutakhir. Namun tema kepemimpinan dan kebajikan, saya kira memang dua tema yang cukup mendesak untuk diberikan perhatian oleh masyarakat Indonesia saat ini. Mengingat, krisis negara kita saat ini, seperti kata banyak ahli, antara lain bersumber dari kosongnya tahta politik dari nilai kepemimpinan yang kuat, dan hampanya proses politik dari nilai-nilai kebajikan.

Situasi ini pada gilirannya membuat kepercayaan rakyat kepada politik makin menipis. Bahkan pada titik yang ekstrim, masyarakat mungkin saja sedang berada pada era yang disebut Geoff Mulgan sebagai era anti politik. Yang antara lain ditandai dengan menghilangnya gagasan untuk melakukan transformasi sosial pada partai-partai politik. Sementara pada saat yang bersamaan, peran institusi non politik seperti bidang bisnis dan budaya justru semakin besar dalam proses transformasi sosial itu.

Kapal Alternatif Bagi Jokowi

Di Indonesia, kecurigaan pada menguatnya peran pelaku bisnis (pemodal) dalam proses transformasi masyarakat (termasuk politik) berkembang menjadi wacana tentang oligarki politik dan kartelisasi. Tak luput, Presiden Jokowi pun ‘diserang’ dengan isu ini melalui sejumlah paparan akademisi di forum-forum diskusi. Salah satu yang ramai adalah ‘peringatan’ profesor politik asal AS, Jeffrey Winters pada potensi oligarki di Indonesia. Dalam beberapa kuliah umumnya di Jakarta, ia mewanti-wanti bahwa oligarki di Indonesia, merupakan contoh oligarki yang tidak produktif.

Berbeda dengan di China dan Amerika yang oligarkinya mendorong negara-negara itu menjadi terdepan dalam ekonomi dunia dan industrialisasi, di Indonesia menurutnya hal itu belum kelihatan. Terbukti dari meningkatnya kesenjangan dan indikator-indikator lain yang menempatkan Indonesia selalu berada pada posisi bawah pada level internasional. Ia juga menjelaskan, bahwa demokrasi prosedural yang telah dicapai Indonesia, sama sekali tidak banyak dampaknya bagi kebangkitan ekonomi dan industrialisasi bagi negara ini. Istilah-istilah seperti “koalisi” yang muncul dalam porses demokrasi menurutnya adalah penghalusan dari kerja oligarki.

Sejauh ini, belum ada kajian yang ilmiah yang membantah pendapat profesor Winters di atas. Sehingga pendapatnya itu seakan menjadi satu-satunya pegangan dalam percakapan mengenai topik oligarki Indonesia. Padahal, Jeffrey Winters sendiri mengatakan bahwa karakter oligarki di setiap negara mempunyai perbedaan. Kita tidak cukup punya gambaran misalnya, bagaimana orang-orang kuat itu berperan dalam proses politik. Apakah positif apakah negatif?

Pada titik ini, buku Moralitas Republikan saya kira dapat menjadi permulaan alternatif bagi studi tentang peran orang-orang kuat itu. Walaupun tidak berbicara mengenai topik oligarki, bagaimanapun sosok yang menjadi subjek bahasan buku ini dikenal sebagai sosok orang kuat. Ia seorang bos media, jauh sebelum membentuk partai politik. Kenyataan, bahwa ia ternyata menggunakan kekuatannya untuk berkontribusi secara positif kepada republik (seperti yang digambarkan dalam buku ini) kiranya membuat definisi tentang orang kuat yang selama ini negatif, perlu dikaji ulang kembali. Bagaimana jika ada lebih banyak orang seperti Surya Paloh yang berkontribusi dalam cara yang sama kepada republik seperti yang diuraikan buku ini? Tentu pandangan profesor Winters perlu dikaji ulang lagi. (T)

Jakarta, Juli 2017