Rekan-rekan seniman, penikmat seni, kaum terpelajar, budayawan, dan hadirin sekalian.

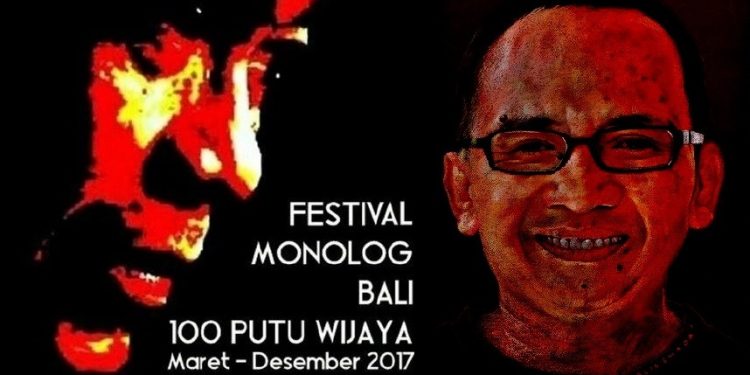

Perkenankan saya mengucapkan terima kasih kepada panitia “Festival Monolog 100 Putu Wijaya” yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan orasi budaya ini.

Rekan-rekan seniman, penikmat seni, kaum terpelajar, budayawan, dan hadirin sekalian.

Hari-hari ini kita tahu bahwa begitu banyak teoritikus dan kritikus yang membaca karya seni dengan mengabaikan persoalan bentuk,wacana tubuh, teks atau ‘apa yang tampak’. Para pengamat justru lebih tertarik kepada ‘apa yang disampaikan’, isi, muatan, atau konteks. Tentu saja ada musabab yang melahirkan cara pandang seperti ini.

Pertama, seniman sendiri sebagai kreator telah melahirkan karya seni yang tidak berpihak pada ‘apa yang tampak’, tetapi berpihak pada ‘apa yang dihadirkan’.

Kedua, adanya gelombang pemikiran yang mempertanyakan nilai universal pada karya seni. Sejalan dengan itu, batasan tentang ‘seni untuk seni’ ditinggalkan, dijauhi, bahkan dikubur.

Artinya, paham modernisme yang memuliakan bentuk sebagai bentuk dan ‘mengharamkan’ narasi, muatan, pesan, isi atau ‘apa yang dihadirkan’, kini tidak lagi dipercayai oleh seniman-seniman masa kini.

Seniman masa kini justru berpihak pada persoalan isi atau ‘apa yang disampaikan’. Dan, itu adalah sebuah upaya seniman dalam rangka memberi makna atas kehidupan manusia. Dewasa ini kompleksitas pengalaman kehidupan manusia dikepung oleh berbagai persoalan, sebutlah misalnya kapitalisme global yang tidak terbendung, perusakan lingkungan yang tidak terkendali, sain dan teknologi informasi yang demikian maju pesat, perang fisik dan perang ideologi yang makin menjadi, pribadi manusia yang terbelah, masalah perempuan dan gender yang terus mengemuka, seks dan kekuasaan yang makin menajam, dll adalah contoh gambaran peradaban manusia masa kini.

Seniman masa kini adalah seniman yang sanggup memaknai kehidupan manusia masa kini. Pemaknaan ini, bagi seniman, tentu berkaitan dengan estetika. Namun demikian, estetika yang dimaksud tentu juga bukan lagi estetika dalam batasan konvensional atau yang modernis itu atau yang indah-indah itu atau yang menghias-hias itu, atau yang suntuk mengutak-ngatik bentuk itu, atau yang berpuas-puas dengan ‘apa yang tampak’ itu.

Seni dan estetika yang dimaksud oleh para seniman masa kini adalah bukan seni dalam batasan konvensional itu. tetapi seni masa kini adalah seni yang mempersoalkan isi. Dengan demikian seni bisa leluasa berperan sebagai pemberi makna atas kehidupan manusia. Karena itulah bagi seniman masa kini, seni itu harus berpihak pada persoalan kehidupan manusia yang dimaknainya melalui cara representanya.

Kita percaya bahwa apa-apa yang direpesentasikan oleh seniman senantiasa dipengaruhi oleh keadaan diri sang seniman: biografi, visi kesenian, ideologi, dan lingkungan kemanusiaannya. Oleh karena itu, meminjam Piliang, kesenian secara umum, tidak dapat sepenuhnya dipahami tanpa menempatkannya dalam keseluruhan kerangka masyarakat dan kebudayaan. Hubungan timbal balik inilah yang melahirkan pendapat bahwa karya seni yang baik adalah suara zaman.

Rekan-rekan seniman, penikmat seni, kaum terpelajar, budayawan, dan hadirin sekalian.

Hari-hari ini seni pertunjukan—teater, tari, musik, termasuk seni rupa pertunjukan—banyak yang mengabaikan “apa yang tampak” yaitu aspek formal seni pertunjukan mulai dari naskah hingga pemanggungannya. Dan, justru mengutamakan “apa yang disampaikan”, yaitu segala sesuatu tentang kompleksitas kehidupan manusia. Seni masa kini adalah seni yang berpihak kepada pemaknaan kehidupan manusia. Segala kompleksitas pengalaman kehidupan manusia adalah pokok garapan seni masa kini.

Sekadar menyebut contoh, ambillah misalnya naskah drama “Hari Ibu”, “Ibu Sejati” atau “Ih” ketiganya karya Putu Wijaya dengan tegas memerlihatkan kecenderungan estetika seni masa kini yang berpihak kepada persoalan isi atau persoalan “apa yang dihadirkan”.

Dalam “Hari Ibu” tokoh bernama Ami memerlihatkan problematika hidup atau pandangan tentang hidup yang juga memperlihatkan ambiguitas sudut pandang tentang ibu. Di satu sisi, Ami pada momen “Hari Ibu” mengingatkan kepada kita juga kepada anaknya untuk mengucapkan “Selamat Hari Ibu” kepada ibunya. Bahkan diucapkannya juga kepada ibu tirinya yang telah menguras kantong dan nurani ayahnya. Dalam situasi yang ambiguitas, ucapan “hari Ibu” itu disampaikan Ami.

Dalam naskah itu, jelas Putu Wijaya tidak menghadirkan Ami yang “hitam”, tidak pula menghadirkan Ami yang “putih”. Pendeknya cerita “Hari Ibu” ini tidaklah hitam-putih perkara baik dan buruk.

Contoh yang lebih menonjol diperlihatkan Putu Wijaya pada naskah “Ibu Sejati”. Si ibu dalam naskah ini adalah ibu yang sangat mencintai si Ujang, anaknya. Si ibu pulalah yang memenjarakan si Ujang dengan cara melaporkan “kejahatannya” kepada polisi. Di sini cinta sama dengan membunuh. Sebuah ambiguitas yang betul-betul membetot-betot nurani kita.

Contoh yang sama dapat dilihat pada cerpen “Tetek” karya Kadek Sonia Priscayanti. Dalam “Tetek” sama sekali tidak digambarkan ihwal kualitas seksual tubuh perempuan atau daya tarik seksual tubuh perempuan yang lebih bersifat ragawi, justru yang diperlihatkan Sonia adalah perkara petaka yang ditimbulkan dari sepasang tetek. Tubuh perempuan dalam cerpen Sonia adalah pemaknaan tubuh yang timbul karena konstruksi sosial-budaya yang patriarkhi.

Serupa dengan itu, pertunjukan “Jayaprana Layonsari” karya Putu Satria Kusuma yang naskah dan garapannya dikerjakan Putu Satria Kusuma beberapa tahun yang lalu, justru lakon yang bersumber dari cerita lisan ini dimaknai Putu Satria Kusuma pada persoalan seks dan kekasaan, bukan dalam bingkai narasi dongeng suci yang telah dimitoskan itu. Karya Sonia dan karya Putu ini dengan terbuka memerlihatka keberpihakannya pada “apa yang disampaikan” yakni pemaknaan kehidupan manusia, yang juga memerlihatkan suara zaman.

Rekan-rekan seniman, penikmat seni, kaum terpelajar, budayawan, dan hadirin sekalian

Membaca karya Putu Wijaya, Kadek Sonia Priscayanti, dan Putu Satria Kusuma, segera tertangkap bahwa seni bagi mereka adalah persoalan isi atau “apa yang disampaikan”, bukan persoalan bentuk atau “apa yang tampak”. Inilah seni masa kini.

Sekian, terimakasih, salam budaya,

Hardiman