SESUATU yang alpha kita ketahui tentang seseorang yang rasa kita kenal dekat, pastilah mengejutkan nian. Tak kecuali dalam dunia puisi, seperti halnya puisi Umbu Landu Paranggi yang kami tampilkan ini.

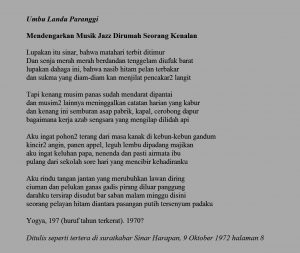

Puisi berjudul MENDENGARKAN MUSIK JAZZ DI RUMAH SEORANG KENALAN ini diupload pertama kali oleh akun atas nama Odi Shalahuddin Mahdami pada tanggal 31 Desember 2016 pukul 20:25 WIB, di fanpage Umbu Landu Paranggi, Facebook dalam format file jpeg. Tampaknya, itu merupakan kliping pribadi penguploadnya, yang telah menjadi fans di laman yang kami buat pada tahun 2008 dan sudah memiliki hampir delapan ribu penyuka hingga saat ini.

Jumlah fans itu sebenarnya telah jauh berkurang, akibat lama sekali fanpage tersebut tidak kami buka, lantaran kami menonaktifkan akun FB kami selama hampir tiga tahun. Kami lalu membuat sebuah akun email khusus untuk menjaga fanpage tersebut tetap aktif. Baru pada tahun 2014 kami mulai lagi membuka akun tersebut dan laman Umbu Landu Paranggi dengan sendirinya update kembali.

Ada dua hal yang membuat puisi yang sedang kita bahas ini begitu mengejutkan bagi kami. Pertama, karena kami memang tidak pernah tahu perihal puisi tersebut. Oleh karenanya, kami sangat berterimakasih kepada yang mengupload.

Kedua, puisi itu sendiri, yang menurut kami menunjukkan keluasan jangkauan wilayah eksplorasi Umbu Landu Paranggi dalam kerjanya sebagai penulis puisi. Walaupun kita kurang referensi mengenai puisi-puisi Umbu, tetapi dibanding puisi-puisinya yang pernah terpublikasi, puisi “Mendengarkan Musik Jazz Di Rumah Seorang Kenalan” patut dikatakan mencengangkan, karena di dalamnya terkandung sebuah visi yang menorobos ke masa depan.

Seperti tertera pada pemuatan di koran Sinar Harapan, puisi tersebut ditulis pada tahun 1970 (tertera 197… angka terpotong). Tetapi mengingat puisi itu ditulis di Yogyakarta, kami duga angka tersebut seharusnya 1970, karena Umbu Landu Paranggi sudah hijrah ke Bali pada 1971.

Pada tahun itu, pemerintah Orde Baru belum berusia satu repelita. Artinya, konsep pembangunan baru saja disusun, politik masih labil, Ekonomi Susah Beras warisan Soekarno pastilah masih berlangsung. Dalam suasana itu, lazim kalau rakyat kehilangan pemandangan cerah dalam membayangkan masa depan mereka.

Akan halnya sastra Indonesia, wawasan “politik selaku panglima” yang sebelumnya eksis, tentu sedang proses tiarap. Perannya kemudian digantikan wawasan baru dan tenaga baru yang lebih fleksibel. Para peneliti sejarah sastra umumnya cenderung menghubungkan permulaan Orde Baru ini dengan permulaan tampilnya kekuatan baru dari kalangan pendukung Manifesto Kebudayaan – yang dalam manifestonya pada 1963 – menyatakan hendak menyempurnakan kondisi hidup manusia, tidak mengutamakan satu sektor kebudayaan di atas sektor kebudayaan lainnya, dan setiap sektor berjuang bersama-sama untuk kebudayaan itu sesuai kodratnya.

Aktualisasi dari cita-cita itu kelak, terlihat dari dominasi mazhab sastra tanpa wabah slogan, individuasi, sekuler dan penyendiri. Baik dalam tampilan konvesionalnya maupun dalam eksperimen-eksperimen sastra yang didorong oleh pencetus mazhab ini. Hal ini membawa tanggapan serta kritik yang beragam. Antaranya, sastra telah dikritik sebagai bagian dari proses individuasi yang terlampau dan terperangkap ke dalam permainan bahasa yang membingungkan.

Pendapat itu antaranya dinyatakan oleh Henk Maier, seorang akademisi Belanda. Dikutip dalam Aveling (Rahasia Membutuhkan Kata: Puisi Indonesia 1966-1998, hal 3), profesor bahasa Melayu itu menulis: “karya sastra tahun 1970-an dan 1980-an diwarnai oleh kebebasan bereskperimen dan semangat bermain-main yang membingungkan pengkritik, …yang berakibat pula pada menjauhnya pemain baru dari medan gelanggang sastra Indonesia itu.”

Pandangan yang berbeda tentu saja dikemukakan oleh pelaku sastra 1970-1980-an. Goenawan Mohamad misalnya, mengatakan bahwa sastra hanya bisa mendapatkan rasa percaya dirinya yang sejati dengan cara menjauhi bahasa Indonesia yang telah dikuras oleh slogan-slogan (Kesusastraan dan Kekuasaan, hal.16-17). Kecenderungan ‘menyendiri’ yang kita temukan dalam sastra dan eksperimen sastra, kalau demikian merupakan suatu strategi untuk terbebas dari tekanan kekuasaan.

Pada pokoknya, ulasan mengenai situasi sastra di permulaan Orde Baru itu, berfokus pada topik pertentangan bahasa dan kekuasaan negara. Yang intinya, menempatkan puisi hanya bagian dari ruang kekuasaan yang dibuat manusia. Suatu sudut pandang yang melewatkan rel penting lain: bahwa diluar topik semacam itu, dan dalam setiap genre yang ada, terdapat suatu medan transenden yang memungkinkan sastra itu terbebas dari perangkap pembacaan dikotomis dalam perdebatan-perdebatan mengenai situasi sastra kala itu. Apalagi jika sastra itu sebuah puisi.

Penampakan-penampakan dan Obat Trauma

Kudrat puisi, kata penyair Amir Hamzah, tidak dikandung alam. Ungkapan yang bermakna ia adalah kuasa itu sendiri yang mampu menciptakan alamnya sendiri dan berdaulat dalam semua ruang dan waktu. Itulah cita-cita puisi Indonesia yang diperlugas lagi oleh penyair Chairil Anwar melalui ungkapan “bebas dari ruang dan waktu yang fana”. Untuk menerima kudrat yang seperti itu, puisi bukan hanya perlu bebas dari kuasa ruang dan waktu, tetapi juga perlu menemukan kudratnya sebagai kekuasaan itu sendiri.

Lalu, bagaimana puisi bekerja sebagai kekuasaan? Salah satu tandanya adalah adanya visi yang terkandung di dalamnya, yang dalam pengantar ini kami pergaul istilahnya dengan penampakan. Maksudnya, kemampuan puisi untuk memberikan ilham dan pandangan yang menerobos masa. Banyak puisi besar dari sejak zaman Baghavad Gita sampai AL Barzanji, bekerja melampaui masa-masa, antara lain karena ia memiliki visi itu.

Dalam model pendekatan inilah puisi Mendengarkan Musik Jazz Di Rumah Seorang Kenalan patut diberi nilai premium. Dengan gaya ungkap yang tulus dan sederhana, puisi ini menyiratkan visi yang tidak remeh. Di permulaan Orde Pembangunan, ia sudah membangun imajinasi tentang nasib hitam yang pelan terbakar/ dan sukma yang diam-diam kan menjilat pencakar2 langit. Tak keliru jika ditafsir, nasib hitam yang dimaksud adalah nasib tragis bangsa Indonesia di tengah Pembangunanisme yang saat itu baru saja digencarkan pemerintah. Suatu keadaan yang ditegaskan lagi melalui baris-baris: semburan asap pabrik, kapal, cerobong dapur.

Kita tahu, Yogyakarta, di mana sajak ini diselesaikan, ketika itu belum menjadi kota komersil yang disesaki mall dan event seni budaya komersial. Rekaman pengalaman mereka yang hidup pada era 70-an mengatakan, Yogya kala itu masih sebuah kota onthel atau kota fit yang bernuansa Jawa. Pohon Asam Jawa masih berjejer di sepanjang jalan Solo hingga Jalan Sudirman. Andong dan gerobak sapi masih digunakan untuk membawa hasil pertanian ke kota Yogya. Orang masih mendengar Basiyo di RRI, menonton wayang, ketoprak mataram dan menunggu-nunggu kedatangan layar tancap yang diselenggarakan departemen penerangan.

Bukankan ajaib bila sajak Umbu Landu Paranggi justru sarat dengan “kegaduhan industri dan trauma metropolitan”? Hal itu tidak mungkin terjadi pada sebuah sajak yang terikat pada ruang dan waktu. Namun sangat mungkin bagi sebuah sajak yang terbuka terhadap dimensi-dimensi transenden.

Tidak banyak kita temukan puisi dengan kekuatan pawisik seperti puisi Mendengar Musik Jazz ini. Kebanyakan puisi era 70-80-an justru berkutat mencapai otentisitas melalui aksi-aksi eksperimentalnya dalam bahasa. Sebagian berisi, kebanyakan hampa belaka.

Di sisi lain, puisi-puisi yang distimulus oleh keinginan untuk mengungkap gagasan besar, justru kehilangan gagasan karena tidak dapat mengungkap kenyataan sebagai gagasan. Begitu pula sejumlah puisi protes sosial, yang justru kehilangan sisi protesnya karena tidak dapat mengatakan apa-apa yang tersembunyi di dalam kehidupan yang diprotesnya. Ada juga puisi-puisi yang membawa bungkusan zikir, tetapi tidak memperlihatkan kalau si penulisnya sedang berzikir.

Pada bentangan peta seperti itulah kita menemukan keunikan puisi sederhana gubahan Umbu Landu Paranggi ini. Ia tidak neko-neko, tetapi hari ini kita merasakan kekuatan visionernya. Baru sekarang kita merasakan kenyataan nasib hitam yang digambarkan dalam puisi itu akibat trauma pembangunan yang semakin parah.

Keunikan lainnya, puisi Mendengarkan Musik Jazz Di Rumah Seorang Kenalan juga menawarkan sebuah cara untuk memulihkan trauma akibat nasib hitam yang menjilat pencakar2 langit itu. Cara yang juga alamiah dan sederhana, yang dapat dilakukan setiap orang melalui kenangnya terhadap pedesaan di kampung halaman. Itu terungkap pada bait ketiga:

Aku ingat pohon2 terang dari masa kanak di kebun-kebun gandum

kincir2 angin, panen appel, leguh lembu dipadang majikan

aku ingat keluhan papa, nenenda dan pasti airmata ibu

pulang dari sekolah sore hari yang mencibir kehadiranku

Kata orang, urbanisme, industralisasi, pembangunan, menjadi menakutkan karena ia laksana monster yang mengambil kehidupan kita dan meninggalkan kita dalam suasana yang teralienasi, terasing . Pendek kata, kita dibuat merantau di negeri sendiri. Pada saat seperti itu, kerinduan kepada Ibu dan Kampung Halaman menjadi obat yang murni. Yang seperti pohon2 terang dari masa kanak di kebun-kebun gandum.

Sementara ingatan kepada Papa, Nenenda dan Ibu yang mencibir kehadiranku akan menjadi perlindungan dan penyemangat dalam keterasingan di negeri jauh. Dalam konteks yang diperluas, menemukan kembali semua subjek yang disebut pada bait ini, berarti memulihkan derita akibat semburan asap pabrik, kapal, cerobong dapur yang diciptakan pembangunan itu.

Jakarta, 14 Maret 2017