“I wish I could write as misterious as a cat”

(Aku berhasrat mampu menulis semisterius seekor kucing)

Edgar Allan Poe, cerpenis, dramawan, penyair Amerika (1809-1849)

ARTA Bangun, penyiar beken Radio Prambors era 1980-an, memperkenalkan satu “mantra” penting dalam sejarah hidup saya sebagai eks penyiar radio komersial dan penggemar teater, “Siaran ini adalah show anda. Radio ini panggungnya. Anda aktornya. Seorang penyiar yang berhasil adalah ia yang mampu mentransformasikan semua itu ke dalam siarannya. Parameternya: jika anda mampu membuat pendengar, tanpa menyebut namanya, merasa bahwa anda seolah-olah sedang berbicara kepadanya sehingga ia tidak sempat berpikir untuk berpindah channel, bahkan tatkala anda memutar iklan sekalipun, sampai anda mengakhiri siaran”.

Secara kognitif, alangkah mudah mengingat dan memahami “mantra” itu. Namun, memraktikkannya, alamak… sulitnya minta ampun. Butuh waktu bertahun-tahun melatihnya – meski untuk sekadar mewujudkan 50% saja dari materi training itu. Tak ubahnya ibarat membedakan “belajar perihal bersepeda” dan “belajar bersepeda”: anda harus berkali-kali mengalami jatuh tatkala “belajar bersepeda” untuk memraktikkan pengetahuan tentang “belajar perihal bersepeda”.

Kesulitan macam itulah yang saya gunakan sebagai referensi kasar dan “kamera” untuk memotret olah tubuh, olah vokal, olah rasa, dan kesadaran panggung seorang aktor teater, yang akan saya ceriterakan berikut ini, dari sudut pandang penonton. Lebih-lebih tatkala sang aktor harus bermain sendirian sebab ia mementaskan monolog: bagaimana ia harus menjaga penonton untuk tak sedetik pun hilang fokus dari aktingnya hingga pertunjukan usai – saat di mana penonton “diharapkan” menghela nafas panjang yang menunjukkan apresiasinya terhadap akting si aktor dan keseluruhan pertunjukannya (dalam hal ini, mohon singkirkan jauh-jauh dari rujukan anda bayangan kehebatan Tom Hank ketika ia “berakting sendirian” dalam film Cast Away. Sebab, meski sama-sama “berakting sendirian”, ia melakukannya dalam film yang sedikit banyak “ditolong” scene dan permainan kamera, bukan dalam pentas monolog, pertunjukan panggung yang nyaris tanpa pertolongan apa-apa selain diri si aktor sendiri, lebih-lebih jika si aktor atau sutradara memilih format minimalis).

Dengan pemahaman demikian maka mudah-mudahan bisa dimaklumi kalau saya lebih tertarik memotret proses yang dilakukan dalam menemukan bentuk dan jiwa dari monolog yang akan dipentaskan itu tinimbang pertunjukannya sendiri, sehingga beginilah kurang lebih hasil pemotretan saya itu:

Anno: 1988. Tempus: suatu malam di hari Sabtu. Locus: tempat olah kreatif Klub Studi Teater Bali (KSTB), yang juga sekretariat sekaligus tempat latihan Kelompok Teater Sanggar Putih, sebuah gang di Jalan Surapati Denpasar, di antara belakang tembok (dulu) artshop Besakih di utara dan tembok Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh di selatan, yang di pintu masuk tempat itu di sebelah timur ditandai oleh sebuah warung tipat kuah, namanya warung Mak Non – diambil dari nama “pengelola” sekaligus owner warung itu, seorang perempuan tua yang kini sudah almarhumah, penggemar fanatik serial sandiwara radio Saur Sepuh.

Aktor: Gede Agus Kurniawan, S.H., (saat itu) seorang advokat magang di sebuah kantor advokat terkenal. Sutradara: Abubakar, dramawan-penyair yang (menurut catatan dan ingatan saya) adalah figur yang memperkenalkan teater modern di Bali. Pada anno, tempus, dan locus demikian itulah, tak kurang dari satu jam durasinya, monolog Kucing Hitam dipanggungkan, sebuah naskah monolog yang dialihbahasakan dari The Black Cat, karya Edgar Allan Poe, yang berkisah tentang seorang laki-laki (“Aku”) yang tak berapa lama lagi akan menemui ajalnya di tiang gantungan: ganjaran yang dijatuhkan kepadanya oleh hukum karena telah membunuh istrinya secara “tak sengaja” yang mencoba mencegahnya melakukan kekejaman terhadap Si Pluto, kucing hitam piaraannya, yang dipercayainya sebagai penjelmaan tukang tenung yang menyamar.

Ada begitu banyak pertanyaan yang harus digali jawabannya yang menyangkut sisi dramaturgi yang melatarbelangi ceritera ini guna menemukan ruhnya sebelum direkonstruksi secara estetik ke dalam sebuah bentuk pertunjukan teater. Sungguh bukan pekerjaan mudah, saat itu, ketika referensi tertulis amat susah didapat, dan menjadi makin tidak mudah mengingat ceritera itu akan dipentaskan secara monolog, di mana “kesaktian” seorang aktor (dan kejelian sutradara dalam menggali “kesaktian” si aktor) pada akhirnya menjadi penentu: apakah pertunjukan itu akan memukul lonceng kematian ataukah akan meneror histeria penonton dan memaksa mereka berdiri sembari bertepuk tangan – penanda visual terjadinya konsensus estetika dari pertunjukan itu.

Menggali sisi dramaturgi naskah Kucing Hitam bukan sekadar menjawab pertanyaan: bagaimana seorang pencinta dan penyayang binatang, si tokoh “Aku” dalam ceritera ini (yang bersama istrinya dikisahkan memelihara berbagai jenis binatang: burung, ikan mas, anjing, kelinci, monyet, dan seekor kucing kucing hitam), bisa berubah menjadi begitu membenci binatang yang dulu amat disayang, si kucing hitam Pluto itu, sedemikian rupa sampai tega membunuh istrinya dan “menguburnya” di tembok rumah, hanya karena si istri mencoba mencegahnya melakukan kekejaman terhadap si kucing hitam?

Rasanya terlalu sederhana apabila, dalam menggali sisi dramaturgi tadi, jawaban atas pertanyaan itu “dipercayakan” begitu saja pada pengakuan si “Aku” yang telah berubah menjadi pemabuk atau pada perilaku paranoidnya yang disemai oleh mitos kucing hitam sebagai perwujudan tukang tenung yang menyamar – sehingga secara imajinatif gambaran maksimum yang dihasilkan hanyalah potret seorang lelaki malang yang mengharap simpati di kala berhadapan dengan buah karmanya.

Ada maxim tua yang berbunyi, “Cara berpikir dan bertindak seseorang dipengaruhi oleh keadaan”. Sehingga, jika maxim itu dijadikan titik tolak dalam menggali sisi dramaturgi ceritera Kucing Hitam ini, itu berarti dibutuhkan penggalian informasi dan pemahaman lebih jauh akan gagasan-gagasan dan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam proses interaksi sosial masyarakat di tempat dan pada saat ceritera itu ditulis untuk selanjutnya diperhadapkan dengan gagasan-gagasan dan nilai-nilai individual yang “ditawarkan” oleh penulisnya – yang bisa jadi tak selamanya berterima dengan lingkungan sosial sekitarnya.

Maka, saya dapat membayangkan beratnya “riset intelektual” yang harus dikerjakan oleh pelakon “Aku”, sahabat kami Agus Kurniawan, saat itu. Ia bukan hanya harus memahami kondisi sosiologis masyarakat Amerika abad ke-19, saat Kucing Hitam ditulis, tetapi juga harus memasuki dan mentransformasikan “ruh” Edgar Allan Poe – guna menemukan efek dramatis dan emosional dari pengarang yang menjadikan misteri, horor, dan kejahatan sebagai topik dominan dalam karya-karyanya itu – dan pada saat yang sama juga harus menyelami kondisi seseorang yang akan segera berhadapan dengan kematian di tiang gantungan.

Belum lagi ia harus “mengaktualkan dan merelevankan” pemahaman itu kepada penonton yang tentu saja tak terbebani oleh “kewajiban” melakukan riset sosiologis-historis-psikologis seperti yang ia lakukan. Yang membuat saya salut kepada sahabat saya ini adalah usaha kerasnya: bukan hanya latihan maraton hampir sebulan penuh, yang bahkan kerap dilakukannya tanpa sempat mengganti “baju dinas” putihnya sepulang kantor, melainkan juga caranya mengakali keterbatasan referensi yang tersedia melalui diskusi intensif dengan tokoh-tokoh yang telah malang melintang di dunia sastra: di antaranya Bang Umbu Landu Paranggi, sang presiden Malioboro; Bang Frans Nadjira, pelukis yang sekaligus penyair; almarhum Kadek Suardana, seniman teater dan musisi yang juga pentolan Sanggar Putih; dan, tentu saja, Mas Abubakar selaku sutradara.

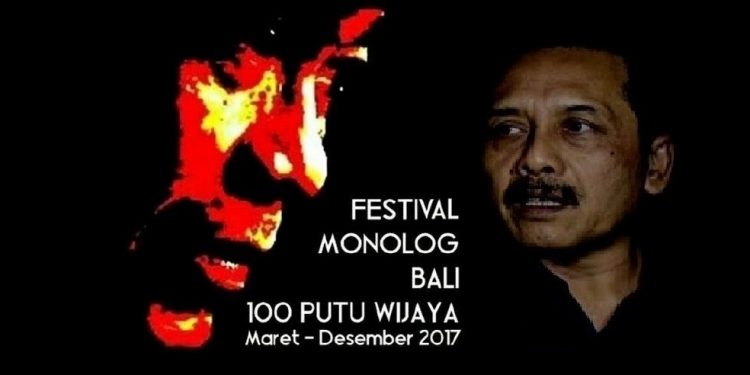

Keyakinan saya mengatakan, semangat yang sama sedang menyala-nyala di hati para aktor dan sutradara teater yang begitu antusias menyambut ide penyelenggaraan Festival 100 Monolog Putu Wijaya ini. Jadi, silakan interpretasikan dan terjemahkan semangat “teror” dan “bertolak dari yang ada” dalam karya-karya dramawan, aktor, penyair, sutradara, dan esais yang seperti tak pernah kehabisan tenaga ini ke dalam pentas monolog anda. Jika anda tulus dan bersungguh-sungguh, bukan tidak mungkin anda akan menemukan sisi dramaturgi “lain” yang selama ini terpendam dalam karya-karyanya yang meneror itu sehingga, siapa tahu, anda justru berbalik meneror si empunya karya melalui interpretasi anda yang ternyata mampu memberi taksu lain pada karya-karya itu. Bagaimana anda berproses, itulah yang terpenting.

Saya harus mengakhiri tulisan ini dengan pengakuan jujur kalau ulasan bersahaja bernuansa kilas balik pertunjukan monolog Kucing Hitam 1988 di atas sengaja saya pilih dalam memenuhi permintaan sahabat Putu Satria Kusuma (yang minta saya menulis “sesuatu” sebagai sebentuk ungkapan turut bersuka-cita atas penyelenggaraan Festival 100 Monolog Putu Wijaya yang digagasnya) pertama-tama adalah karena alasan bahwa saya tak perlu berpikir dalam menulisnya, sebab begitu berkesannya peristiwa itu sehingga semuanya masih terang dalam ingatan saya, seolah-olah kejadiannya baru berlangsung kemarin sore, dan saya tinggal membuat semacam laporan pandangan mata dengan sedikit improvisasi di sana-sini.

Namun, sudah pasti, itu bukanlah alasan satu-satunya. Alasan lain yang lebih penting sehingga membuat saya rela mengesampingkan sejenak tumpukan berkas perkara di hadapan saya adalah ini: barangkali pementasan Kucing Hitam di tahun 1988 itulah buat kali pertama (jangan-jangan juga yang terakhir) sebuah pementasan monolog dipersiapkan begitu serius bukan untuk merayakan apa-apa kecuali buat bersenang-senang dalam kesungguhan belajar perihal teater dan berteater dari para anggota komunitas KSTB. Penonton tidak (dan bukan) menjadi target, meskipun – tentu saja – diharapkan, khususnya penonton di luar anggota komunitas KSTB.

Saya ingat betul ucapan Putu Satria Kusuma saat itu, “Di Bali, ketika kita berteater, kalau ada satu orang penonton, itu sudah berarti sapih (impas). Kalau lebih dari satu berarti kita untung”. Seloroh yang sesungguhnya refleksi keprihatinan Putu itu disergah sahabat Joni Suhartawan, salah seorang anggota generasi pertama Sanggar Putih, “Eda keto Tu, melihat keseriusan si Agus dan Mas Abu, bisa-bisa justru kekurangan tongos (tempat) buat penonton, meskipun kita masih berteater secara sela-sela waktu”, pernyataan yang diiyakan oleh rekan David “Petruk” Darmawan sambil sibuk memilin-milin tali pramuka: property yang dipersiapkan buat menggantung leher si Agus, alias si “Aku”, pada adegan puncak Kucing Hitam. Dan, betapa bahagianya kami ketika optimisme Joni itulah yang menjadi kenyataan: penonton membludak – terlepas dari fakta bahwa hingga saat ini pun frasa “berteater secara sela-sela waktu” itu ternyata masih juga bertahan sebagai fenomena umum dalam kehidupan berteater (modern) di Bali.

Demikianlah sehingga ketika tepuk tangan panjang dan tulus yang diberikan secara spontan oleh penonton atas pertunjukan itu, bagi saya, reaksi penonton itu hanya mengandung satu interpretasi: kesungguhan proses akan selalu mendapat tempat dan apresiasi, kendatipun sangat melelahkan bahkan tidak jarang menyakitkan. Dalam kasus pementasan monolog Kucing Hitam 1988 ini, kata “menyakitkan” itu bahkan benar-benar bermakna literal: kawan Agus Kurniawan ketika memainkan lakon itu sesungguhnya dalam keadaan flu berat, mungkin karena kelelahan, sehingga begitu usai pentas kami harus mengantarnya ke dokter Mangku Karmaya, sekarang guru besar Fakultas Kedokteran Unud. Oleh dokter Mangku, ia diwajibkan beristirahat total. Itu pun masih dicoba ditawarnya, “Apa istirahatnya tidak boleh sambil nonton bola di tipi, Dok”. Dasar aktor. (T)

Jakarta, Maret 2017