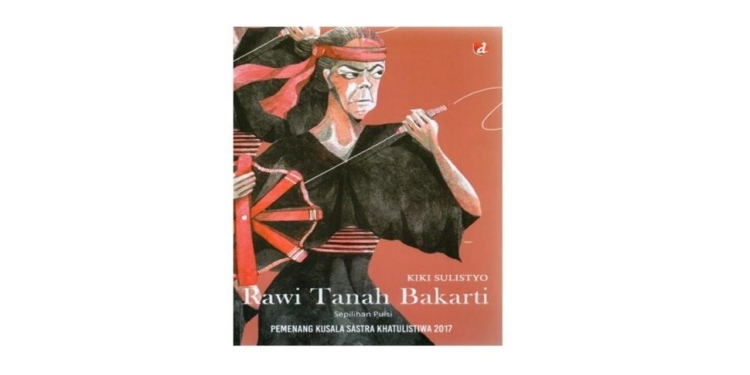

- Judul : Rawi Tanah Bakarti

- Penulis : Kiki Sulistyo

- Tebal Buku : 96 halaman

- Penerbit : Diva Press

- Cetakan : November, Januari 2018

- ISBN : 978-602-391-637-5

—

Diakui atau tidak, puisi-puisi dengan muatan tema lokalmenjadi kecendrungan umumdalam perpuisian Indonesia hari ini. Bahkan beberapa lomba atau penghargaan buku puisi, buku puisi yang secara khusus mengangkat khazanah lokal atau lokalitas cukup mendapat tempat.

Sekadar menyebut satu buku dari beberapa buku yang cukup mendapat perhatian adalah Di Ampenan Apa Lagi yang Kau Cari karya Kiki Sulistyo. Buku yang secara khusus memuat puisi-puisi yang merekam Ampnenan dengan segala pernik-pernik di dalamnya. Buku ini terbit pada tahun 2017, dan pada tahun yang sama diganjar dengan penghargaan Kusala Sastra Katulistiwa.

Sebagaimana di buku Di Ampenan Apa Lagi yang Kau Cari, dalam buku puisi termutakhirnya, Rawi Tanah Bakarti (Diva Press, 2018), Kiki masih bergelut dengan tema serupa—mengambil kekayaan lokal sebagai bahan dan kemudian diolahnya sehingga menjadi puisi-puisi yang saling terhubung antara satu dengan yang lain secara tema dalam satu buku. Bahkan bisa dikatakan puisi-puisi dalam buku ini masih senafas dengan puisi-puisi dalam buku sebelumnya.

Yang membedakan antara Di Ampenan Apa Lagi yang Kau Cari dengan Rawi Tanah Bakarki barangkali titik tolak penyairnya dalam mengolah realitas ke dalam puisi. Sebagaimana diakui Kiki dalam masing-masing pengantar buku—juga sekali waktu diakui secara langsung dalam memaparkan proses kreatifnya dalam sebuah diskusi—jika buku yang disebut pertama rangsangan akan penciptakan puisi-puisinya dimulai atas kenangan-kenangan subjektif dan personal atas kota kelahirannya, kota tua Ampenan, terutama tentang masa kanak-kanaknya.

Sedangkan puisi-puisi dalam buku Rawi Tanah Bakarti bertolak dari “pergumulan-pergumulan komunikasi” secara verbal. Terutama ketika Kiki meninggalkan Ampenan dan mukim di kawasan lain di Lombok yang bahasa masyarakatnya cukup berbeda, terutama secara logat, dialek, pola dan intonasi dengan bahasa yang Kiki kenal, sehingga menciptakan suatu kejengahan di satu sisi, tapi di sisi lain juga memberi efek tertentu dan membangkitkan pola tertentu dalam menciptakan puisi.

Membaca Rawi Tanah Bakarti, ada dua hal yang bisa kita nikmati—itu jika kita tak mau repot-repot mencari makna atau mencari tafsir utuh atas tema yang sedang ditawarkan di puisi-puisi dalam buku ini—yaitu, pertama musikalitas puisi yang dibangun oleh Kikidengan begitu intens namun dinamis,dengan memainkan beragam pola rima.Kedua, adalah keutuhan-keutuhan imaji dalam larik-larik panjangnya sehingga menimbulkan pengaruh pada suatu objek menjadi tampak begitu tenang.

Meskipun sedikit tampak hasrat ingin memotret dan menarasikan berbagai persoalan dalam puisi-puisinya, dengan permainan musikalitasnya yang intens dan imaji-imajinya yang bening membuat hasrat itu menjadi tak cukup mendominasi. Dalam kata lain, puisi-puisi Rawi Tanah Bakarti mampu mengatasi diri dari jebakan banalitas cerita. Atau meminjam istilahnya Afrizal Malna adalah sebagai “gerakan pemurnian identitas puisi dari hiruk-pikuk prosa”.

Buku yang merangkum empat puluh delapan puisi ini, secara tema keseluruhannya mengambil ‘yang lokal’ dengan segala problematika sosial masyarakat di dalamnya, dan terbagi menjadi empat bagian sebagai subtema. Masing-masing adalah, 1) Rawi Tanah Bakarti, 2) Kitab Batu, 3) Rumah Tenun, dan 4) Bakar Padi di Bakarti. Dan seperti yang pernah disampaikan oleh Kiki, Bakarti adalah akronim dari nama sebuah desa, tempat di mana Kiki mukim dan menerima “kejengahan komunikasi” tapi sekaligus mendapat momentum puitiknya itu.

Pada bagian pertama adalah sebagai prolog atas Bakarti, pengenalan melalui mitos, sejarah, hikayat, atau segala yang berkenaan dengan yang silam; jauh di tenggara / karang itu masih ada / tumbuh inci demi inci, bagai tubuh jin gili, jadi tanah tanpa / perawi yang kausebut Bakarti. (Rawi Tanah Bakarti).

Bagian kedua terkait dengan nama benda, terutama “batu”. Benda itu barangkali punya keterkaitan sejarah atau legenda yang cukup kental dengan Bakarti sendiri; di punggung gunung orang berkabung / ada yang hilang dan terhalang / dari rencana berburu dan bencana limbubu. (Batu Sulung, Batu Berkantung).

Sedangkan bagian ketiga dalam buku ini, puisi-puisi lebih banyak memotret tentang aktivitas sosial orang Bakarti terutama terkait dengan benda-benda yang—barangkali—merupakan hasil olah tangan-tangan Bakarti; Kelamban, Tenun, Rumah Juru Tenun. Lalu pada bagian terakhir sekaligus menjadi bagian cukup penting, adalah terkait dengan persoalan-persoalan sosial yang dihadapi Bakarti, terutama terkait dengan persoalan kemiskinan;

Remah-remah matahari/ Berkilau di piring nasi/ Lantas./ Apa yang lebih pantas. kecuali menanti jerami. terpercik/ api./ Lantas. Jemari kaki. Menggali. Tanah ini. Hendak mencari. (Ayam Tak Mati di Lumbung Padi). Potret serupa (kemiskinan) bisa ditemukan pula di puisi-puisi lainnya dalam bagian ini. Seperti puisi Ke Taiwan, Musim Kering di Bakarti, Keluarga Penambang, Ibu Tidur di Beranda, dll.

Meskipun sebagai upaya memotret keadaan sosial, juga seluruhnya mengolah ‘yang lokal’, tampak puisi-puisi dalam Rawi Tanah Bakarti tidak hendak melakukan aksi protes yang plastis maupun bergenit-genit dengan lokalitas seperti halnya puisi dengan spirit primordialitas dan pemujaan pada eksklusivitas. Dengan kekuatan musikalitas yang mendominasi, puisi-puisi dalam buku ini menjadi cukup subtil. [T]