PEREMPUAN tua itu mulai mencubit-cubit kapas—orang setempat menyebutnya kapuk—yang putih dengan cepat dan terampil, dan berusaha mengeluar-pisahkan sebutir biji yang dibungkusnya, pun kotoran-kotoran yang menempel di sana. Biji-biji kapas itu dipisahkan dari selimutnya yang halus supaya lebih mudah dipintal.

Setelah kapas-kapas tanpa biji itu terkumpul cukup banyak, kini ia mengurainya (menithik) supaya mengembang dengan dua stik bambu sama panjang (sekira satu setengah jengkal orang dewasa) tapi dengan besar yang berbeda. Stik pertama ramping saja, sedangkan yang satu lagi lebih gemuk.

Selanjutnya, perempuan tua itu menusuk kumpulan kapas—yang lembut—tanpa biji tadi dengan stik yang ramping. Kemudian memukul batang stik kurus itu dengan stik satunya, yang gemuk. Tik… tik… tik… bunyi kedua stik bambu saling berbenturan. Kapas mulai mengembang, seperti busa, dan, sekali lagi, lembut. Dan lihatlah, kini ia menggulung (giles) kapas itu menjadi seperti roti golang-galing berwarna putih. Itu artinya kapas sudah siap dipintal menjadi benang.

Jontro (jantra), alat pemintal benang tradisional di Desa Gaji, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban | Foto: tatkala.co/Jaswanto

Setinah, perempuan tua itu, berhenti menithik kapas. “Saatnya nganteh [memintal],” katanya. Ia duduk di depan alat pemintal tradisional miliknya—orang-orang kampungnya menyebutnya jontro. Nenek tujuh puluh tahunan itu memutar roda (jantra) pemintal—yang terbuat dari velg sepeda bekas—dan menggerakkan kumparannya yang disebut kisi. Benang kapas yang dipintal menggunakan alat ini disebut tukel atau ukel (gulungan benang), yang kemudian diolah menjadi benang lungsi dan benang pakan lalu ditenun.

“Keterampilan ini saya dapat secara turun-temurun,” tutur Setinah sambil tetap memutar jantra-nya. Melihatnya menggerakkan alat pemintal itu, mengingatkan kita pada pengikut Mahatma Gandhi yang selalu hidup mandiri, tidak bergantung kepada siapa pun (Swadesi).

Tak hanya Setinah, di rumah lain di dusun tersebut, Mbok War, begitu orang-orang memanggilnya, juga sedang khusyuk memutar jantra. Setinah dan Mbok War sama-sama sudah tua. Hanya saja Mbok War tampak sedikit lebih muda daripada Setinah. Mereka berdua ahli memintal benang.

Kapas dan Sejarah Masa Lalu

DI Dusun Karang Binangun, Desa Gaji, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, memintal kapas menjadi benang yang kemudian ditenun dan dibatik adalah pekerjaan sampingan—petani yang utama. Namun demikian, keterampilan pemintal benang Tuban—pun menenun dan membatik kain—sudah dikenal di seantero Jawa sejak abad ke-17, bisa saja malah lebih lama daripada itu, melalui pergaulan pedagang asing. Sedangkan banyaknya corak motif batik Tuban yang berkembang di masyarakat diperkirakan dipengaruhi oleh banyaknya kebudayaan asing yang masuk ke Tuban.

Setinah sedang mengurangi (nithik) kapas setelah dipisahkan dari biji dan kotoran yang menempel | Foto: tatkala.co/Jaswanto

Tak hanya di Desa Gaji sebenarnya, di mana Setinah dan Mbok War lahir dan hidup dan menjadi perempuan tua pemintal benang, di Desa Margorejo, Kedungrejo, dan sekitarnya, serta Desa Bongkol di Kecamatan Merakurak, dulu, mudah saja Anda menemukan perempuan-perempuan tua yang memintal dan menenun benang di teras-teras rumah—memintal pengetahuan warisan leluhur itu. Tuban, sekali lagi, khususnya di desa-desa di Kecamatan Kerek dan beberapa di Kecamatan Merakurak, sejak dulu memang terkenal dengan kualitas benang kapasnya.

Oleh karena itu, selain jagung, Tuban dan sekitarnya juga banyak dijumpai tanaman kapas (Gossypium arboreum). Di daerah ini terdapat dua jenis kapas, yaitu kapas putih dan kapas coklat—atau kapas lawa (merujuk pada warna tubuh mamalia sejenis kelelawar). Kedua jenis kapas ini sama-sama dipakai sebagai bahan utama dalam pembuatan tenun gedhog—tenun khas Tuban. (Di Jawa, hampir tidak ditemukan lagi batik yang dibuat di atas kain tenun tangan yang benangnya dipintal dari kapas yang ditanam sendiri kecuali di Tuban.)

Namun, dalam buku Sistem Pengetahuan Kerajinan Tradisional Tenun Gedhog di Tuban (2002), sekira tahun 1965-an, tanaman kapas di Jawa, khusunya di daerah Tuban dan sekitarnya, terserang hama penyakit sampai tidak dapat dipanen. Petani kapas rugi besar. Akibatnya, banyak petani yang kemudian beralih ke tanaman lain, seperti tanaman padi, jagung, ketela, dan sebagainya.

Sejak itu hasil produksi kapas di Tuban semakin menurun dan langka hingga sekarang. Sebagaimana pekerjaan memintal, menanam kapas di Tuban juga sekadar sampingan. Tumbuhan ini ditanam di sela-sela tanaman jagung, kacang tanah, kacang ijo, atau tanaman lain yang diutamakan. “Tak banyak petani yang menanamnya di lahan yang luas,” ujar Mbok War.

Pada 2020, SukkhaCitta, sebuah wirausaha sosial yang bergerak di industri fesyen, mendorong petani kapas di Desa Gaji, Tuban, Jawa Timur, dan di Desa Jlamprang, Batang, Jawa Tengah. Tahun itu para petani perempuan diajak untuk menanam kapas menggunakan sistem tumpang sari. Para ibu di dua desa tersebut didukung untuk menanam kapas organik di halaman belakang rumahnya, di mana kotoran sapi lokal digunakan sebagai pupuk alami. Namun, tampaknya program ini tidak berlanjut.

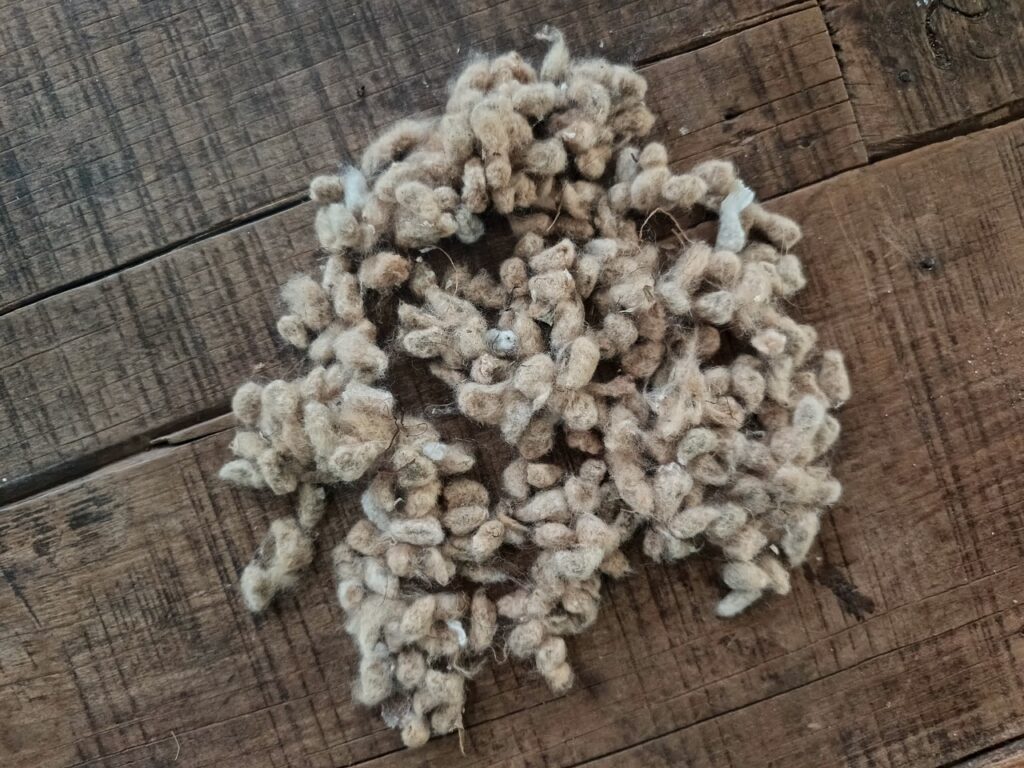

Biji kapas coklat (kapuk lawa) | Foto: tatkala.co/Jaswanto

Sejak dulu, dapas dan indigo atau tarum (Indigofera tinctoria) merupakan tumbuhan yang tak terpisahkan dalam khazanah batik gedhog tuban. Kapas digunakan sebagai bahan baku kain tenun gedhog, sedangkan indigo—orang setempat menyebutnya nilo (nila)—hingga kini digunakan sebagai pewarna benang dan kain. Kedua tanaman tersebut juga menjadi saksi penderitaan rakyat pada masa tanam paksa.

Diperkirakan, kapas dan indigo sudah ditanam di Tuban, Jawa Timur, setidaknya sejak masa tanam paksa (cultuurstelsel) Pemerintah Belanda yang berlangsung pada rentang 1830-1870. Kedua tanaman ini, selain kopi, teh, tebu, dan tembakau, memang menjadi andalan Belanda untuk diekspor ke pasar dunia. Saat itu, Belanda hampir bangkrut setelah Perang Diponegoro 1825-1830 dan Perang Paderi (1821-1837). Tuban yang kala itu berada di bawah Karesidenan Rembang tak luput menjadi daerah sasaran lokasi tanam paksa.

Menurut Robert van Niel dalam bukunya, Sistem Tanam Paksa di Jawa (2003), tanam paksa yang diperkenalkan Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch itu mewajibkan setidaknya 20 persen lahan desa di 11 karesidenan ditanami komoditas ekspor, seperti tebu, kopi, nila, teh, tembakau, dan kapas.

Hasil panen harus diserahkan kepada Belanda dengan nilai yang telah ditetapkan. Ini dianggap sebagai pembayaran utang pajak tanah desa kepada Belanda. Penduduk yang tidak memiliki tanah diwajibkan bekerja 75 hari selama setahun. Dan kita tahu, dalam praktiknya, sistem ini menciptakan kemiskinan dan kelaparan petani pribumi. Tidak hanya menanam, petani juga bertanggung jawab hingga proses pasca panen dan pengiriman, seperti indigo yang harus diproses hingga menjadi lempengan-lempengan warna.

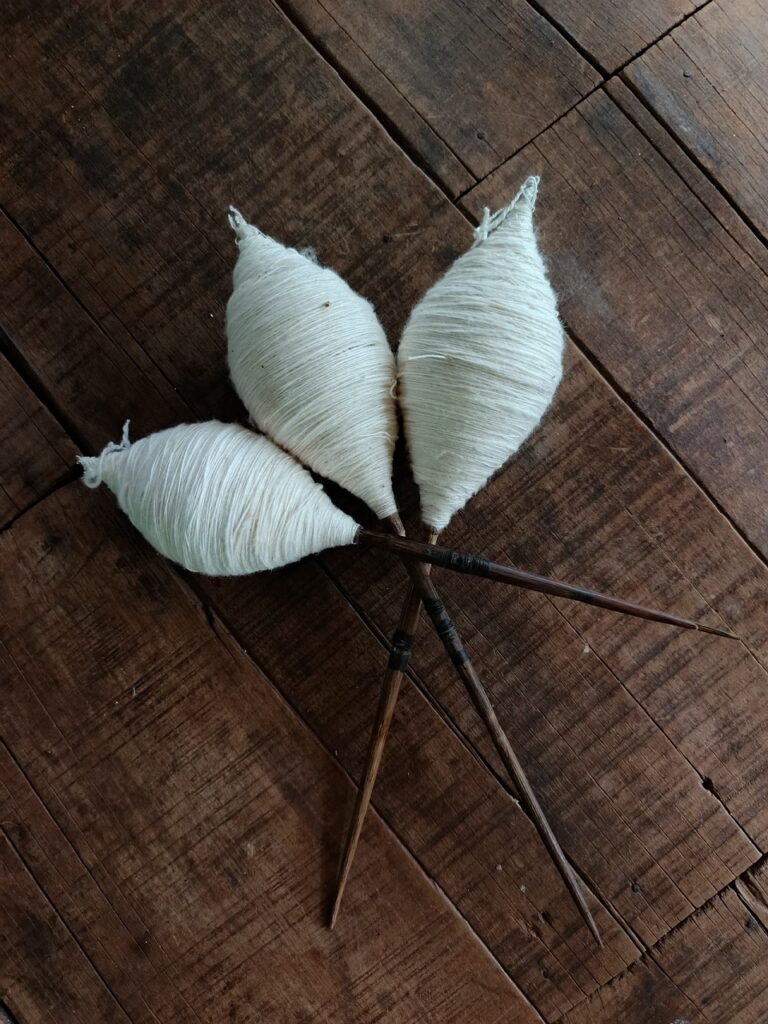

Ukel (gulungan benang) setelah dipintal | Foto: tatkala.co/Jaswanto

Kini, hampir dua abad setelah masa tanam paksa, ladang tanaman kapas sudah jarang ditemukan di Tuban, kecuali di Kecamatan Kerek—itu pun tidak dalam skala besar. Kapas masih kerap ditanam di sana karena masih dibutuhkan sebagai bahan baku benang dan kain tenun.

Tetapi, sebagaimana telah disinggung di atas, kapas di Tuban sekadar dijadikan sebagai tanaman tumpang sari atau selingan setelah palawija sambil menunggu hujan turun sebelum mulai menanam jagung atau padi. Tanah Kecamatan Kerek yang kurang subur ditambah sifatnya yang tadah hujan hanya menghasilkan paling banyak dua kali panen padi dan satu masa palawija. Kadang-kadang terjadi masa kosong tanam jika kemarau berlangsung lebih panjang.

Di daerah batik lainnya, seperti Kecamatan Tuban, Palang, Semanding, dan Merakurak, tanaman kapas sudah nyaris ditinggalkan. Tanah yang relatif lebih subur di ketiga wilayah tersebut memungkinkan ditanami padi sepanjang tahun yang memberi nilai ekonomi lebih tinggi. Para pembatik di sana lebih memilih menggunakan kain keluaran pabrik ketimbang kain tenun gedhog. Tapi di Kerek pun masa depan kapas juga cukup mengkhawatirkan. Lahan-lahan kapas sudah menyusut sejak berdirinya pabrik semen di kecamatan yang kaya akan bukit kapur dan tanah liat itu.

Sulitnya Regenerasi

Di Tuban, tak hanya kapas yang mulai sedikit, jumlah pemintalnya pun jauh berkurang—belum ada angka pasti mengenai hal ini. Rata-rata pemintal dan penenun saat ini berusia lebih dari 50 tahun, bahkan ada yang sudah hampir 100 tahun. Perempuan muda di Desa Gaji, Kecamatan Kerek enggan belajar memintal-menenun karena menganggapnya pekerjaan yang sulit, selain upahnya tergolong rendah. Para perempuan di desa tersebut lebih memilih menjadi buruh tani, buruh migran atau pagawai di toko-toko Cina karena penghasilannya lebih menjanjikan.

“Hitungan benangnya harus 39, enggak boleh 38 atau 40, aturanya sudah begitu sejak dulu. Kalau anak-anak muda udah enggak mau kerja seperti ini, milih jaga toko atau ke kota,” ujar Setinah di teras rumahnya sambil menggulung lawe (benang) dengan likasan.

Setinah, pemintal benang di Desa Gaji, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, Jawa Timur | Foto: tatkala.co/Jaswanto

Regenerasi yang sulit ini cukup mengancam eksistensi tenun dan batik gedhog Tuban, yang notabene warisan otentik berharga yang tak dimiliki daerah lain di Indonesia. Sejauh ini, tampaknya belum ada program pemerintah yang serius mengenai hal ini. Padahal, generasi baru pembatik terus bermunculan. Namun, ironisnya, generasi pembatik baru ini lebih senang menggoreskan cantingnya di lembaran-lembaran kain pabrikan. Ini situasi yang dilema, memang. Mengingat, selain pengerjaannya lebih sulit, kain tenun gedhog juga lebih mahal sebagai bahan baku. Tak banyak orang mampu memasarkan hasil produknya—atau menjadikannya populer.

Pada September 2023, Project Multatuli merilis sebuah artikel pendek dengan judul “Akhir Era Kain Tenun Gedog”. Artikel tersebut menyebutkan bahwa regenerasi pembatik atau petani kapas di Tuban, khususnya di Desa Gaji, Kecamatan Kerek, mungkin masih ada harapan, tapi untuk penenun gedhog dan proses teknis lain dari kapas menjadi benang tampaknya sedang menuju kepunahan, terutama teknik tenun gedhog yang memakai alat tenun tradisional model dipangku.

Di Desa Gaji, jarik jawa (tenun atau batik gedhog) tak hanya sekadar wastra (sandang). Lebih dari itu, juga berkaitan dengan tradisi pernikahan, musim tanam dan panen, sedekah bumi, tingkeban (upacara tujuh bulan kehamilan), sampai kematian. “Bagi kami orang Gaji, kalau tidak punya jarik jawa (gedhog) dan jarik lasem (mori), rasanya bukan orang Gaji,” kata Wahyuni, pembatik dari Desa Gaji.

Dulu, setiap warga Kerek seperti wajib memiliki kain tenun gedhog. Untuk sebuah pernikahan, ada tradisi saling menukar 100 lembar kain tenun gedhog antara pengantin perempuan dan laki-laki, seperti diceritakan Uswatun Chasanah, pengelola Sanggar Batik Tenun Gedog Sekar Ayu dalam Pesona Kain Indonesia Tenun Gedog Tuban (2018).

Atau pada saat musim padi, misalnya, warga Desa Gaji menggunakan ukel kapas sebagai pelengkap sesaji yang ditaruh di takir—wadah sesaji, semacam canang di Bali tapi terbuat dari daun pisang. Takir ini akan ditempatkan di sudut sawah beserta uba rampe lainnya, seperti tumpeng, ayam panggang, telur, sisir kecil, dan cermin. Tapi ini hanya kebiasaan orang dulu. Kini sudah ditinggalkan. Ukel saat ini hanya dipandang sebagai benda ekonomis belaka.

Kapas | Foto: tatkala.co/Jaswanto

Lunturnya tradisi-tradisi tersebut berbarengan dengan berkurangnya pemintal dan penenun sebelum benar-benar muspra. Sangat sulit menemukan penenun masih muda sekarang. Memintal dan menenun rupanya tidak menarik mampu menarik generasi belakangan. “Padahal, permintaan kain gedhog dari luar kota saat ini banyak. Tapi, tak banyak anak muda yang berminat belajar memintal dan menenun. Kalau pun ada, hasil tenunnya sangat kasar—karena ingin cepat menghasilkan banyak kain—, tidak sebagus penenun dulu,” ucap Sarpi, pengusaha batik Desa Gaji.

Perkataan Sarpi di atas menunjukkan tak hanya terjadi penurunan jumlah pemintal dan penenun saja, tapi juga kualitas lawe dan kain yang dihasilkannya juga tak sebanding dengan karya para pemintal dan penenun zaman dulu—walaupun bisa jadi perbandingan ini tidak adil. Mengingat, setiap generasi di setiap zaman memiliki jiwanya sendiri.

Tetapi, terlepas dari sulitnya regenerasi pemintal dan penenun di Tuban, dulu, orang Jawa dianggap Thomas Stamford Raffles sebagai bangsa terbahagia di dunia yang pernah ia temui. Dan Soekarno bilang bangsa Indonesia adalah het artisten volk—suatu bangsa yang artistik, bangsa seniman. Tapi itu dulu. Nyaris tak ada lagi seniman dalam arti sesungguhnya di Desa Gaji. Pemintal-penenun di Gaji jumlahnya tak lebih banyak dari jumlah jari manusia. Ironisnya, pemangku kebijakan, sampai saat ini, sepertinya tak melihatnya sebagai masalah yang serius. Ada upaya, memang, tapi tak berkelanjutan.

Pusoh (kapas yang sudah dibersihkan dari biji dan kotoran lainnya) yang siap dipintal | Foto: tatkala.co/Jaswanto

Lawe, benang kapas yang sudah jadi | Foto: tatkala.co/Jaswanto

Tentu saja banyak cara dapat dilakukan untuk membuktikan kepedulian kepada tradisi memintal dan menenun di Tuban. Salah satunya adalah dengan melakukan pendataan jumlah pemintal dan penenun dan pendokumentasian mengenai banyak hal yang berkaitan dengan tradisi tersebut dari hulu hingga hilir.

Pendokumentasian dimulai dari proses tanam kapas, memintal, menenun, membatik, hingga hal-hal khusus yang menarik, seperti maestro yang telah memberikan hidupnya untuk bidang tersebut. Ini dapat dilakukan dengan mengumpulkan gambar, informasi dari literatur yang ada, wawancara dengan pihak-pihak terkait, hingga pengamatan langsung di lapangan.

Kesemuannya kemudian diramu oleh para penulis dengan kemampuan teknik menulis yang tidak diragukan lagi—kemampuan yang prima, antusiasme yang sulit dihentikan, dan tingkat keterlibatan emosi yang kuat. Hasilnya, sebuah sajian dokumentasi yang informatif, inspiratif, dan edukatif, entah berupa buku, materi digital, hingga terbitan periodik untuk kebutuhan khusus. Baru mulai memikirkan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatannya—yang sesuai dengan amanat Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Hal seperti inilah yang rasanya layak dilakukan oleh siapa pun—yang peduli terhadap tradisi memintal dan menenun di Tuban, tentu saja. Semua ini dilakukan bukan sekadar sebuah upaya prestisius, namun juga sebuah usaha untuk “mengabadikan” Tuban, jejak dan citra korporasi, untuk membuat Tuban yang lebih baik kelak. Intinya, mengajak setiap orang untuk menemukan kembali Tuban yang sesungguhnya. Sangat janggal rasanya jika orang-orang yang memiliki kepedulian terhadap Tuban adalah mereka yang justru tidak berakar pada kebudayaan tanah Ranggalawe ini. Patut direnungkan.[T]

Reporter/Penulis: Jaswanto

Editor: Adnyana Ole

![Kampusku Sarang Hantu [1]: Ruang Kuliah 13 yang Mencekam](https://tatkala.co/wp-content/uploads/2025/01/chusmeru.-cover-cerita-misteri-120x86.jpg)