SUARA air mengalir membaur bersama suara angin pada malam itu—perlahan terdengar—diikuti gesekan bunyi simbal dan petikan gitar. Seketika asap mengepul deras sampai menutupi empat orang yang sudah berada di atas panggung.

Keempat orang itu adalah Aris, Yogi Cedok, Sonata, dan Konot—personil Band Empat Detik Sebelum Tidur (EDST). Mereka tampil di malam kedua acara Pagelaran dan Eksebisi Budaya Buleleng “Kebyar Kasih Pertiwi” – Rajutan Harmony Kebudayaan, Minggu, 21 Juli 2024 di Taman Bung Karno, Singaraja.

Acara ini digagas oleh Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah XV Bali-NTB yang berkolaborasi dengan beberapa dinas di Buleleng. Salah satu yang menjadi poin pagelaran ini menaruh perhatian pada ekspresi dan apresiasi terhadap kemajuan kesenian dan budaya di Singaraja. Barangkali hal itu, yang membawa EDST—band yang lahir di Singaraja ini—menjadi salah satu yang diikutkan dalam performance acara.

Suara Konot—yang sedikit serak-serak—beriringan dengan irama musik perkusi langsung memantik pandangan orang-orang yang ada di Taman Bung Karno malam itu.

Nampak Konot bernyanyi sambil bermain gitar, dengan setelan baju hitam dan memakai kaca mata. Ia vokalis sekaligus gitaris EDST.

Terkait posisi vokalis, tidak ada komposisi vokalis yang begitu tetap di band ini. Mereka akan menyesuaikan sendiri karakter suaranya masing-masing dengan lagu yang dibawakan.

Selain Konot, salah satu vokalis yang sering tampil adalah Aris atau yang biasa disapa Jack. Aris bahkan lebih sering dikenal sebagai satu-satunya vokalis ESDT. Ia memiliki suara khas yang tidak terlalu berserak saat bernyanyi.

Sementara itu, Yogi Codek dan Sonata ada di posisi yang memainkan perkusi—memang untuk urusan memainkan jimbe dan snare drum itu Yogi Codek jagonya. Terkadang Yogi Codek juga jadi vokalisnya—begitupun Sonata. Semua bisa jadi vokalis di band ini.

Yang menarik malam itu Sonata tampak menggunakan pakaian setelan putih bermotif songket dan topi Panama—barangkali ia ingin membuktikan kecintaannya terhadap budaya.

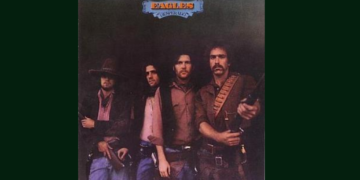

Empat Detik Sebelum Tidur di atas panggung | Foto: Sonhaji

Sambil memejam mata, ia menggoyangkan marakas (alat perkusi) mengikuti alunan lagu dengan sangat bersemangat. Saking semangatnya ia seperti orang kerauhan, kerasukan.

Tidak hanya alunan perkusi yang Sonata bunyikan malam itu. Tangan, kaki, dan ekspresi wajahnya semua bergerak menjiwai alunan musik. Sesekali tangannya diangkat ke atas, seolah ia sedang menyapa bulan dan bintang.

Di hadapan sekitar 800-an orang malam itu, lagu pertama yang dibawakan EDST berjudul “Borneo,” yang langsung disambung dengan lagu berjudul “Sang Prantara.” Kedua lagu ini merupakan lagu dari album pertama mereka, Album Penganut Sederhana tahun 2016—dan semua lagu yang dibawakan malam itu dari album ini.

Lagu Borneo begitu puitis menggambarkan tentang hutan Borneo dan keagungannya—serta sedikit kedaruratan yang terjadi di sana. Lagu ini sepertinya memang dipersembahkan untuk hal itu.

Jika lagu Borneo berbicara soal persepsi manusia terhadap alam, maka lagu Sang Prantara berbicara soal bagaimana manusia mempersepsikan dirinnya dan manusia lainnya. Bagi orang-orang tertentu, lagu-lagu EDST tak ubahnya seperti rangkuman penghayatan hidup.

Lagu Borneo dan Sang Prantara sepertinya mencoba menunjukkan sesuatu. Bukan hanya soal irama musikal semata—mereka mencoba menggubah keresahan menjadi lirik-lirik yang maknanya tak sesederhana nama album mereka, Album Penganut Sederhana dan tak sesederhana hidup di Singaraja sebagai seorang pemusik.

Sonata | Foto: Sonhaji

Lagu berikutnya yang dibawakan EDST adalah “Perempuan Perkasa.” Pemilihan lagu yang satu ini sangat cocok dengan tema “Kebyar Kasih Pertiwi” dari acara itu.

“Semesta adalah perempuan. Dan perempuan adalah kuat. Dan kuat adalah perkasa, this is a song about this,” ucap Aris Jack mengawali intro lagu Perempuan Perkasa. Dan untuk lagu yang ini, Aris yang menyanyikannya—karena lagu ini pada dasarnya memang ciptaannya sendiri.

Malam itu hampir tak ada lagi tempat duduk, semua penuh oleh penonton. Orang-orang yang tak kebagian tempat duduk di depan panggung, mereka sampai harus berdiri di belakang atau di pojok panggung. Dan beberapa memilih bersender di pohon atau tiang listrik taman.

Penonton yang hadir malam itu begitu khusuk mendengarkan lagu-lagu EDST. Tidak seperti acara konser musik pada umumnya—yang biasanya ramai penonton yang ikut bernyanyi atau sekadar melambaikan tangan. Sempat beberapa kali Aris menyapa dan berinteraksi dengan penonton. Namun, tetap saja hanya beberapa yang membalas dengan sautan—besar kemungkinan yang bersaut itu adalah kerabat atau teman dekat keempat personil EDST.

Atau menurut hemat saya, barangkali itu adalah cara penonton yang hadir di Taman Bung Karno malam itu untuk menikmati lagu-lagu EDST.

Mayoritas penonton malam itu adalah orang dewasa, bapak-bapak dan ibu-ibu. Disengaja atau tidak, EDST selanjutnya menyanyikan lagu berjudul “Hingga Di Ujung Usia”. Lagu yang mengangkat soal cinta sepasang kekasih sampai usia tua.

Romansa yang terbangun dari lagu itu memang lebih cocok didengar oleh pasangan suami istri. Terlalu jauh bila diresapi bagi orang yang belum punya pasangan. Ingat pesan moral itu!

Penonton yang menonton Empat Detik Sebelum Tidur di Taman Bung Karno | Foto: Sonhaji

Menjelang selesai, Aris mengatakan mereka masih punya satu lagi terakhir sebagai tambahan. Karena awalnya EDST hanya mendapatkan jatah tiga lagu saja. Begitu Aris selesai berbicara seperti itu, ia langsung mendapat beberapa sorakan dari penonton.

Entah itu sorakan apa. Yang jelas setelah penampilan EDST ini akan ada penampilan Gong Mebarung yang telah ditunggu banyak orang yang hadir malam itu.

Satu lagu terakhir yang dimaksud Aris adalah lagu “Nona Manis.” Lagu kebanggaan sekaligus lagu wajib penggemar band ini. Termasuk lagu yang saya nantikan malam itu. Lagu yang membuat saya merasa jadi lelaki Singaraja sepenuhnya.

Begitu penampilan mereka usai malam itu. Semua peralatan musik yang mereka pakai langsung digotong sendiri ke belakang panggung.

Saat itu pula, saya langsung diajak Kardian atau yang biasa disapa Cotek untuk menghampiri personil EDST di belakang. Kebetulan Cotek berteman baik dengan Aris, Konot, Sonata dan Yogi.

Di belakang panggung, mereka sedang duduk bersila di rumput sambil merapikan alat musiknya. Tidak ada ruang khusus atau stand tenda untuk band yang satu ini. Mareka tidak menginginkan itu semua. Sesederhana itu mereka menunjukkan dirinya, begitulah EDST—band “yang tidak terkenal” kalau kata mereka sendiri.

Di sana meraka duduk bercerita tentang aksi panggungnya. Sambil ditemani oleh seorang bule—yang ternyata itu adalah Petter, teman Sonata dari Jerman. Petter sudah hampir kurang lebih 15 tahun mengenal EDST. Berawal dari pertemuannya dengan Sonata di sebuah klub motor.

“Saya mengenal Sonata di Klub Vespa 15 tahun lalu,” ucap Petter dengan pasih menggunakan Bahasa Indonesia. Sangat pasih untuk ukuran seorang bule.

Rupanya Petter pernah melakukan project music bareng EDST. Kata Aris, sekadar iseng dan suka-suka mereka pernah merekam lagu secara live, yang dinyanyikan Petter dalam Bahasa Jerman dan musiknya diiringi oleh Aris dan kawan-kawan

Live-nya itu bisa dilihat di youtube dengan judul “Paradies Mit Kleinen Fehlern (Surga dengan Sedikit Luka) – Empat Detik Sebelum Tidur Feat Peter LIVE.”

Saya tidak pernah berpikir bisa ngobrol langsung seperti ini sebelumnya dengan EDST. Di belakang panggung saya terus saja memperhatikan Cotek yang mengobrol dengan Aris menggunakan Bahasa Bali. Tidak banyak yang bisa saya tangkap dari obrolan mereka. Malah Petter—yang dari Jerman itu, lebih mengerti dan bisa Bahasa Bali.

Saya sempat menanyakan soal lagu Perempuan Perkasa di sela-sela perbincangan mereka. Sebuah lagu yang diciptakan oleh Aris saat suatu ketika ia pernah melihat perjuangan seorang perempuan di pasar. “Gara-gara ibu itu aku langsung pengen nyanyi, bagaimana perjalanan dia seorang perempuan yang kuat,” ucap Aris.

Empat Detik Sebelum Tidur di atas panggung | Foto: Sonhaji

Obrolan kami akhirnya sampai membahas lagu Nona Manis. Lagu yang liriknya bukan sekedar diisi dengan kata-kata gombalan.

Bagi Aris, terlalu klise lagu romantis hanya penuh dengan kata-kata “dia cantik” atau “aku mencintai dia.” Ia ingin mencoba menghadirkan sebuah karya yang bisa menggabungkan romansa tempat dan hal-hal yang dialami di dalamnya.

“Kita hanya ingin gimana caranya ngomongin sesuatu yang integrated, ngomongin romance tapi langsung take list apa yang ada di Singaraja—kota tua dan bangunan-bangunan lama yang ada,” ucap Aris.

Cara berpikir itu, ia terapkan juga dalam lagu “Udara, Cahaya Utara,” yang mencoba membicarakan satu hal tetapi juga bisa terhubung dengan hal-hal lain.

Secara spesifik lagu Udara, Cahaya Utara tidak memuat nama tempat atau lokasi. Tapi, lirik-liriknya menghubungkan kita pada fenomena Aurora Boeralis yang ada di Kutub Utara. Suatu fenomena saat langit terbias cahaya warna-warni.

“Fenomena itu bisa kita hubungkan dengan diversity, di mana perbedaan itu menjadi satu,” terang Aris. Ia menganggap hal itu secara tidak langsung berkaitan dengan kehidupan sosial di Bali Utara yang penuh keberagaman.

“Orang bisa berpikir itu romance, bisa mereka pikir juga itu pujian untuk alam, bisa mereka pikir itu cinta. Cinta itu kan nggak ada otentiknya. Tapi, menyayangi, bersama saat sedih atau senang juga bagian cinta,” jelas Aris ketika ia mencoba mengaitkan lagu itu dengan hal-hal yang ia temukan di Singaraja—kota kecil yang terlanjur berkesan baginya.

Dan karena terlahir di Singaraja atau Bali Utara, ia merasa Singaraja punya vibes yang romantis sebagai suatu tempat. Singaraja punya gedung-gedung tua dan jalanannya yang landai dengan suasana pesisir. Hal itu memberi nuansa tersendiri ketika berbicara soal romansa tempat.

Saya pun merasa hidup di Singaraja jauh lebih lambat dari tempat lain. Orang bilang slow living. Barangkali hal itu yang membuat Aris dan rekan-rekannya yang ingin hidup apa adanya lebih bentah tinggal di Singaraja.

Mendengar penjelasan itu, Cotek tetiba menodong Aris dengan sebuah pertanyaan, “Seberapa cinta sih dengan Singaraja sampai akhirnya bikin lagu itu?”

“Uhhh cinta skali,” jawab Aris dengan penuh penekanan.

“Kesempatanku untuk meninggalkan Singaraja ini banyak sekali. aku pernah tinggal di Melbourn. Aku hampir dikasih status double nasionality atau kewarganegaraan ganda, hampir mengajak anak dan istri juga.” sambungnya.

Ia juga pernah mengajar di Denpasar, di salah satu akademi pendidikan. Banyak peluang karir dan finansial yang menunggunya di kota lain. Tapi, Singaraja telah mengutuknya untuk jatuh cinta dan tetap tinggal di sini.

“Di sini jangan untuk kaya ya, tapi possibility untuk hidup ya masih ada,” ucapnya yang memilih jalan hidup ber-seniman di Singaraja—jalan yang berkelok dan telah banyak membuat orang menyerah. Atau banyak pula yang menganggapnya jalan sia-sia.

Jalan bermusik yang dipilih oleh EDST hampir seperti puisi seorang penyair dari Rusia, Fydor Sologub (1863-1927).

Ya, luhur musik dari laguku;

Gema keluhan memenuhinya,

Nafas pahit dir jauh mengejangnya

Dan tak bungkuk punggungku di bawah cambuk.

Kabut-kabut hari menimpa senja.

Pencapaian tanah janjian, akupun ikut.

Sia-sia jalan yang ditelan bayang.

Dunia bangkit di sekitarku Bagai dinding.

Kadang dari negeri jauh itu, bisikan

Sia-sia, guruh jauh laiknya.

Dapatkah pupus sakit lama yang lesi

Dalam lama menunggu sesuatu ajaib?

–Fydor Sologub.

Dan suatu waktu bila saya sedang jauh dari Singaraja, maka lagu-lagu band Empat Detik Sebelum Tidur adalah obat yang mendekatkan jiwa yang sedang rindu itu. Terima kasih, EDST—telah memberikan pengalaman mendengarkan musik yang berkesan. [T]