DI sepanjang dinding pagar kantor PC NU Buleleng, tertempel ratusan foto kisaran tahun 1980-an sampai sekarang. Foto-foto tersebut kebanyakan merupakan dokumentasi kegiatan—atau dengan kata yang lebih baik: perjalanan—Nahdlatul Ulama di Kabupaten Buleleng, Bali.

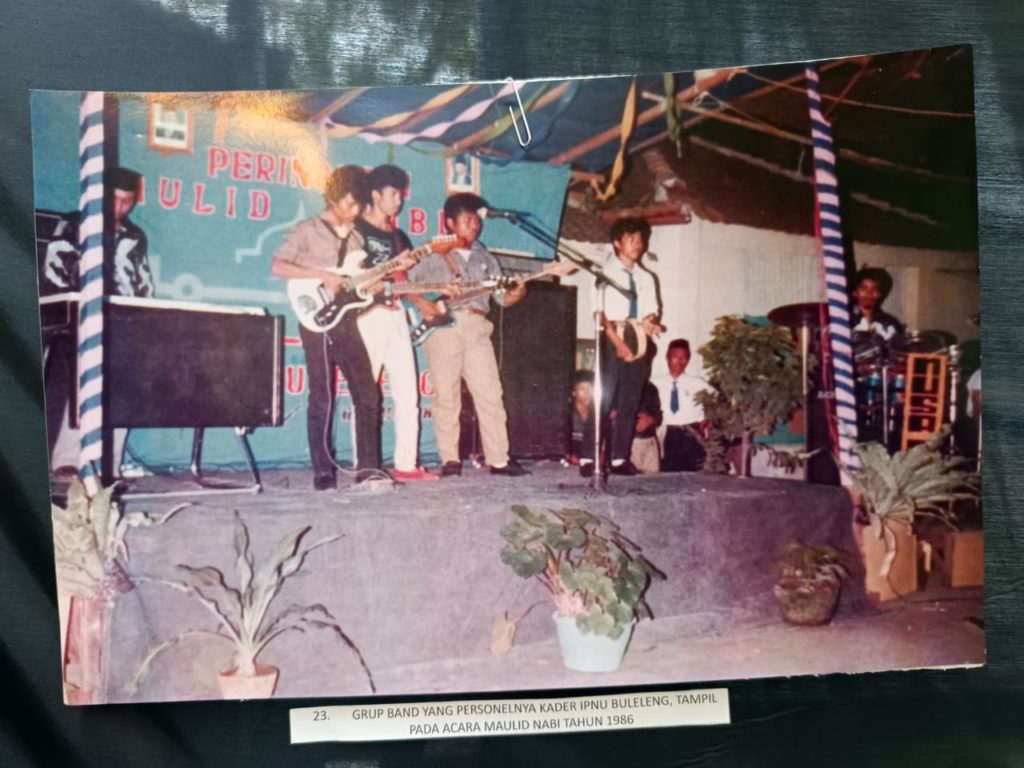

Dari sekian banyak foto yang dipamerkan, beberapa menarik perhatian saya. Salah satunya adalah foto yang mengabadikan sosok enam pemuda berpakaian modis—dengan dasi, kemeja, kaos, dan sepatu—sedang memainkan alat musik modern di atas panggung. Foto tersebut bertitimangsa 1986.

Benar. Foto tersebut merupakan dokumentasi kader IPNU (Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama) Buleleng yang sedang nge-band di acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Saw. Saya tak menyangka, alih-alih mementaskan hadrah atau kesenian yang Islami di panggung perayaan Maulid, keenam pemuda mbois itu justru malah memainkan drum, gitar, dan organ—walaupun saya tak tahu lagu apa yang dibawakan.

Tetapi, bisa dilihat, foto tersebut menunjukkan bahwa NU di masa itu, khususnya di Buleleng, memiliki sikap yang cair terhadap seni modern dan itu sangat nyenengke—menyenangkan. Hari ini, umat Islam, banyak juga dari kalangan NU, yang lebih senang dengan kesenian yang kearab-araban daripada seni modern atau kesenian tradisional Nusantara, seperti gamelan maupun musik tradisi lainnya.

Grup Band IPNU Buleleng tahun 1986 saat pentas di panggung Maulid Nabi | Foto: Jaswanto

Selain foto di atas, saya juga memandangi cukup lama sebuah foto hitam-putih puluhan anak-anak bertelanjang dada yang berpose di sebuah gundukan batu-batu bahan bangunan. Anak-anak dalam foto tersebut merupakan siswa-siswi MI At-Taufiq Buleleng yang sedang gotong-royong membangun salah satu kelas belajar pada tahun 1980-an. Sungguh mengharukan.

Tak hanya foto, dalam pameran tersebut juga ditunjukkan beberapa buah senjata pusaka, seperti pedang, badik, dan trisula yang diyakini memiliki nilai historis tinggi. Senjata-senjata ini dipercaya sebagai simbol kehormatan dan keberanian dalam tradisi leluhur. Badik dan pedang itu milik Syamsul Hadi dari Tegallinggah, Kecamatan Sukasada, Buleleng. Ia merupakan keturunan salah satu tokoh muslim yang cukup berpengaruh pada abad ke-17.

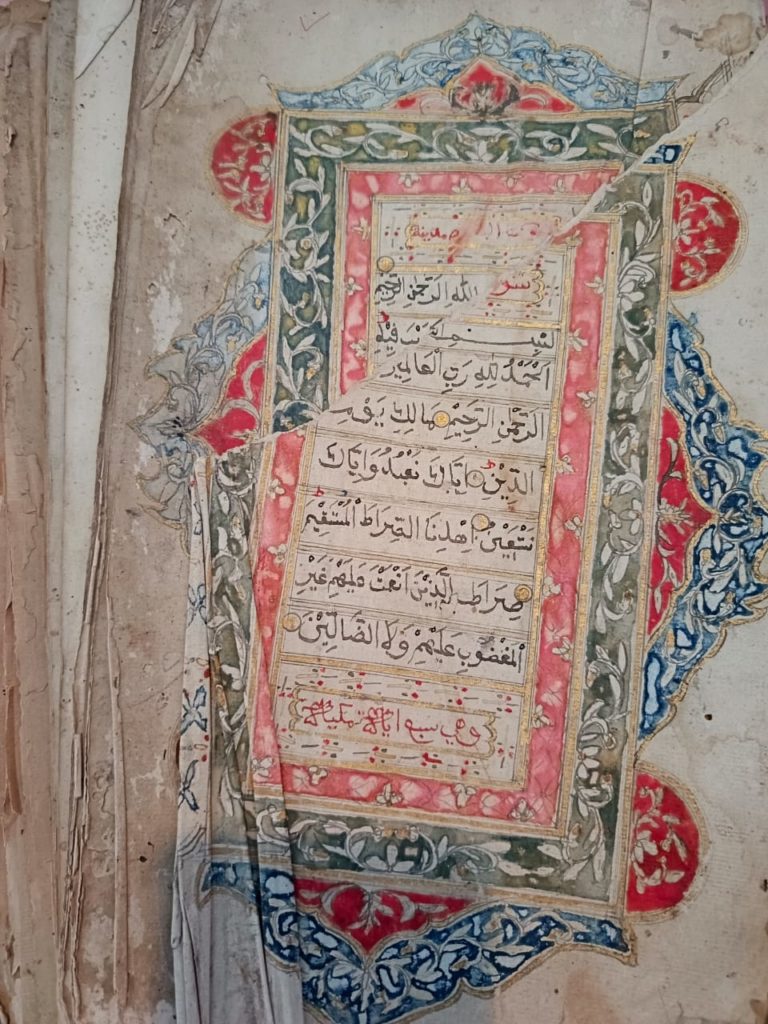

Ada pula Al-Quran kuno koleksi Masjid Jami’ Singaraja yang ditulis tangan dengan sangat rapi dan nyaris sempurna. Kitab suci tersebut, sebagaimana tutur Abdul Karim Abraham—saya memanggilnya Gus, Ketua PC Ansor Buleleng, dibuat sekira tahun 1800-an. Zaman itu, menurut Gus Karim, salah satu tanda kelulusan seorang santri adalah menyalin Al-Quran dengan tulis tangan.

Ini program yang saya apresiasi. Dalam rangka memperingati 70 tahun berdirinya Nahdlatul Ulama (NU) di Buleleng, PC NU dan PC Ansor Buleleng mengadakan pameran arsip, memajang foto-foto lama dan temuan-temuan dokumen berharga serta benda-benda sejarah Muslim di Bali Utara. Pameran tersebut berlangsung dari tanggal 30 Juni sampai 2 Juni 2024 di Kantor PC NU Buleleng.

Pada saat mendatangi pameran tersebut, saya teringat sebuah judul buku yang ditulis oleh Nancy K. Florida—seorang Indonesianis dan peneliti naskah-naskah kuno Jawa—“Menyurat yang Silam, Menggurat yang Menjelang”, yang kemudian saya pinjam sebagai judul artikel ini.

Dalam buku tersebut, Nancy menyajikan suatu “babad alternatif” yang digubah oleh seorang yang terpinggirkan di tanah buangan, Babad Jaka Tingkir, yang justru tak memuat kisah tokoh Jaka Tingkir itu sendiri—untuk memberi pandangan-tanding tentang sejarah dan kuasa. Mengisahkan tentang yang silam, babad tersebut menerawang ke depan membeberkan panggung kesejarahan dalam mengantisipasi gerak sejarah ke masa yang menjelang.

Dan barangkali kredo tersebut memang tak memiliki hubungan-konteks apa-apa dengan pameran foto-dokumen NU Buleleng dan benda sejarah Muslim Bali Utara, kecuali, saya kira, sama-sama memandang ke belakang buritan sejarah dengan tujuan menyongsong masa depan yang lebih baik.

Melacak Jejak NU di Buleleng

Menurut Gus Karim, penelusuran terkait kapan berdirinya NU di Buleleng sempat mengalami kebuntuan. Selain karena para tokoh sudah banyak yang tiada, arsip dokumen mengenai hal tersebut juga sulit ditemukan—seperti mencari jarum di dalam tumpukan jerami.

Namun, di tengah keputusasaan, siapa sangka, dalam proses penggalian sejarah tersebut, ditemukan sebuah skripsi mahasiswa sejarah Universitas Udayana dengan judul “Perkembangan Nahdlatul Ulama di Bali (1952-1973)”.

Skripsi, temua berharga itu, ditulis I Wayan Suardika pada tahun 1987 dengan mengambil objek penelitian di tiga kabupaten, yakni Buleleng, Jembrana, dan Badung. Cukup melegakan sebab dalam skripsinya Suardika lebih banyak mengambil data di Buleleng. Ini bisa dilihat dari banyaknya narasumber dan lampiran beberapa dokumen dan foto yang hampir semua didapat di Buleleng.

Dalam penelitian tersebut dituliskan bahwa NU didirikan di Buleleng setelah kedatangan KH. Abdul Wahab Chasbullah ke Singaraja. Tak pasti kapan peristiwa tersebut terjadi, Suardika hanya menulis pada tahun 1950-an. Namun, yang jelas, Kiai Wahab ke Singaraja untuk menemui salah satu tokoh ulama di Buleleng, KH. Muhammad Murtadha.

Selanjutnya, sebagaimana surat keputusan pembentukan atau pengukuhan cabang yang ditemukan teman-teman Ansor Buleleng, NU di Kabupaten Buleleng dikukuhkan pada tahun 1954, tujuh puluh tahun yang lalu. SK ini juga dipajang dalam pameran tersebut.

Foto siswa-siswi MI At-Taufiq sedang gotong royong membangun kelas tahun 1980-an | Foto: Jaswanto

Tahun 1954 merupakan tahun di mana para alim ulama NU mengadakan musyawarah nasional atau Munas di Cipanas, Bogor. Ketika itu kondisi pemerintahan Indonesia belum stabil. Masih ada pihak yang tidak mengakui keabsahan pemerintah secara agama (Islam)—atau dengan kata lain, tidak mengakui Soekarno sebagai pemimpin. Pimpinan Darul Islam (DI) Kartosuwiryo mengklaim diri sebagai Amirul Mukminin, pemimpin umat Islam di “negara Islam” yang dideklarasikannya.

Munas Alim Ulama tersebut menghasilkan keputusan yang sangat penting dalam sejarah Indonesia, yakni mengenai waliyyul amri ad-dloruri bis syaukah—yang intinya menegaskan posisi presiden Indonesia (Soekarno) sebagai pemimpin yang sah berdasarkan agama Islam.

Keputusan ini merupakan kelanjutan dari Muktamar NU sebelum proklamasi kemerdekaan. Muktamar NU di Banjarmasin 1936 itu membahas, apakah negara kita Indonesia (Hindia Belanda) ini bisa dinamakan sebagai Darul Islam—negara Islam—atau apa? Ulama NU bersepakat bahwa Indonesia bisa disebut Darul Islam karena pernah dikuasai sepenuhnya oleh umat Islam, meskipun kemudian direbut kaum penjajah kafir (Belanda).

NU Buleleng lahir di tengah kecamuk politik yang panas. Setelah keluar dari Masyumi dan menjadi partai politik yang berdiri sendiri pada tahun 1952, NU segera disibukkan dengan persiapan pemilihan umum pertama tahun 1955. (Lima tahun setelah Pemilu ’55 Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi dibubarkan Presiden Sukarno karena dianggap terlibat dalam aksi PRRI—Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia.)

Setelah Pemilu ’55, kekacauan politik akibat memburuknya ekonomi (inflasi) dan pertiakaian antarpartai tidak dapat tertolong oleh Dekrit Presiden. Apalagi pada tahun 1965 meletus pemberontakan yang diyakini banyak orang didalangi Partai Komunis Indonesia (PKI).

Peristiwa tersebut diikuti dengan Supersemar yang memberikan wewenang kepada Jendral Soeharto untuk menegakkan ketertiban dan pemulihan kemanan. Ini sekaligus menandai dimulainya babak baru sejarah perjalanan bangsa Indonesia di bawah kaki baru bernama Orde Baru.

Bukan Romantisme, Tapi Kritik Diri

Terselenggaranya pameran ini semakin menguatkan betapa pentingnya kerja pengarsipan. Dengan arsip yang dipamerkan—foto, dokumen arsip, dan benda-benda lainnya—kita dapat mengetahui jejak-jejak perjalanan NU di Buleleng juga wajah Bali pada masa yang jauh.

Pada salah satu foto arsip yang dipamerkan, tertangkap gambar sekumpulan pemuda Muslim Bali yang mengenakan pakaian still dengan peci yang dimiringkan. Siapakah mereka? Tak ada yang tahu. Tapi itu menjadi bukti yang tak terbantahkan bahwa pada zaman itu orang Muslim Bali sudah melek dengan gaya busana modern dan asing.

Sebagai manusia yang hidup di masa kini, pameran foto-dokumen NU ini menjadi jembatan masa yang mengantarkan kita menuju masa lampau yang jauh, yang tak terbayangkan sebelumnya. Pameran ini, dengan kata lain, juga semacam kapsul waktu yang membawa kita memasuki lorong-lorong ingatan yang dibekukan.

Tetapi, sampai di sini, saya pikir, ada yang lebih penting dari sekadar pandangan romantisme masa lalu dalam memandang penggalian sejarah atau pameran foto-dokumen ini, yaitu menempatkan sejarah (masa lalu) sebagai kritik diri untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik—menyurat yang silam, menggurat yang menjelang.

Foto-foto dan dokumen sejarah yang dipamerkan dapat menjadi bahan ajar (kritik diri) yang efektif dalam ber-NU—atau dalam konteks yang lebih luas: beragama. Kita bisa belajar dari semangat siswa-siswi At-Taufiq tahun 1980-an saat membangun kelas belajar. Tentu juga tak ada masalah menampilkan kesenian modern atau tradisional di panggung peringatan Maulid Nabi sebagaimana kader IPNU tahun ‘86.

Penampakan Al-Quran yang ditulis tangan | Foto: Jaswanto

Dengan demikian, kita perlu menjadikan pameran foto-dokumen ini sebagai narasi sejarah yang tidak sekadar mengagungkan masa lalu tapi bisa menggambarkan pergulatan sosial, pergulatan kuasa di antara kekuatan sosial, dari masa ke masa. Pergulatan (diskursus) itulah saya kira yang membawa NU Buleleng sampai pada keadaan seperti sekarang.

Kita perlu memahami kekuatan apa yang membuat kita, hari ini, secara kolektif seolah bergerak memunggungi kedinamisan, kecairan, dalam beragama—kita hari ini seolah bergama dengan kaku, kolot, dan menegangkan—karena hanya dengan begitu kita bisa memahami apa yang harus dilakukan untuk bergerak ke arah sebaliknya. Inilah fungsi sejarah sebagai kritik, kata Hilmar Farid.

Kita belajar sejarah NU tapi bukan tentang kejayaannya di masa lalu, melainkan mengenai pergulatan kekuatan yang memungkinkannya muncul sebagai jamiyah yang besar dan masih eksis hingga hari ini. Kita belajar tentang peradaban Islam yang muncul sebagai kekuatan kuat yang besar dan kemudian runtuh sehingga menimbulkan arus balik yang hebat dalam sejarah.

Dalam sejarah sebagai kritik, menurut Hilmar, arti penting suatu peristiwa, seorang tokoh atau sebuah tempat, tidak ditentukan oleh hasil akhirnya (telos) tetapi karena kedudukannya dalam waktu dan tenpat tertentu. Hanya dengan begitu kita bisa kembali mengangkat peristiwa, tokoh atau tempat yang dalam pandangan dominan dianggap tidak penting menjadi penting.

“Hanya dengan begini pemahaman kita mengenai sejarah, dan juga masa kini dan masa depan, akan menjadi lebih adil.”

Namun, diakui atau tidak, kerja-kerja pengarsipan di NU sepertinya memang tampak tidak lebih penting dan populer daripada mendatangi panggung-panggung salawat. Muhidin M. Dahlan dalam bukunya Politik Tanpa Dokumen (2018) menyebut “Indonesia bangsa perusak. Bangsa yang tak punya mental merawat. Apa pun akan dirusaknya jika itu tak memberi keuntungan pragmatis. Tak peduli, bahkan milik berharga Proklamator Indonesia. Dua warisan dari dua bapak pendiri bangsa itu, sepanjang reformasi, terkubur satu-satu.”

Banyak dari kita yang memandang arsip bukanlah barang yang menghasilkan keuntungan materi atau bukan barang yang memiliki timbal balik. Sehingga, arsip mendapat posisi antrean paling belakang. Arsip dianggap benda mati semata, tidak hidup dan menghidupi. Padahal, sesuai pendapat Muhidin, “Arsip bagian dari kehidupan dengan cara terus-menerus dirawat melalui tafsiran untuk kehidupan yang akan datang, bersandar pada kepentingan-kepentingan masa kini dengan tolok ukur peristiwa yang sudah-sudah.” Saya pikir juga demikian.[T]