SAYA agak terkejut membaca artikel Tatkala.co tertanggal 18 Desember 2023 berjudul “Soegianto Sastrodiwiryo, Dokter yang Sejarawan Itu Berpulang”. Terkejut karena tokoh yang ditulis di dalam berita itu cukup populer dan saya kenal betul. Dengan jujur saya harus mengakui bahwa beliau lah, salah satu tokoh, selain Bli I Ngurah Suryawan, yang banyak menginspirasi dan membantu membuka cakrawala berpikir tentang sejarah Bali, dan sejarah Buleleng khususnya.

Menurut informasi di dalam tulisan itu, “Pak Gi”, begitulah panggilan akrab saya, telah mengembuskan napas terakhirnya di Rumah Sakit Hermina Grand Wisata, Bekasi pada Senin, 18 Desember 2023 akibat penyakit pneumonia. Khusnul khatimah Pak Gi. Beristirahatlah dalam keabadian dan sampai berjumpa di kehidupan yang lain.

Setelah membaca berita itu, saya bergegas membuka inbox FB dan mencari nama beliau. Riwayat pesan kami sejak September 2012 masih terang terbaca. Komunikasi terakhir terjadi pada akhir tahun 2016. Maklum, sejak 2016, saya agak sibuk mengurus berbagai hal. Jadi, jarang bersua dengan beliau.

Di samping itu, gempuran media sosial baru seperti WA dan IG ditambah perkembangan teknologi komunikasi yang massif seperti android maupun IOS turut mempengaruhi besarnya migrasi animo milenial pada ruang virtual saat itu.

Akibatnya, Facebook tidak lebih dari “kuburan sosial” yang justru banyak dimeriahkan oleh generasi tua, baby boomer. Meksi begitu, FB sesekali dibuka, sebab eksposur pertemanan formal di sana lebih luas.

Saya tidak pernah bertemu secara fisik dengan Pak Gi. Interaksi kami mengalir dan berlangsung secara alamiah. Kami bertegur sapa melalui inbox Facebook. “Marx” (saya menamai akun FB dengan “marxtjes”), begitulah Ia memanggil saya dengan sangat bersahabat.

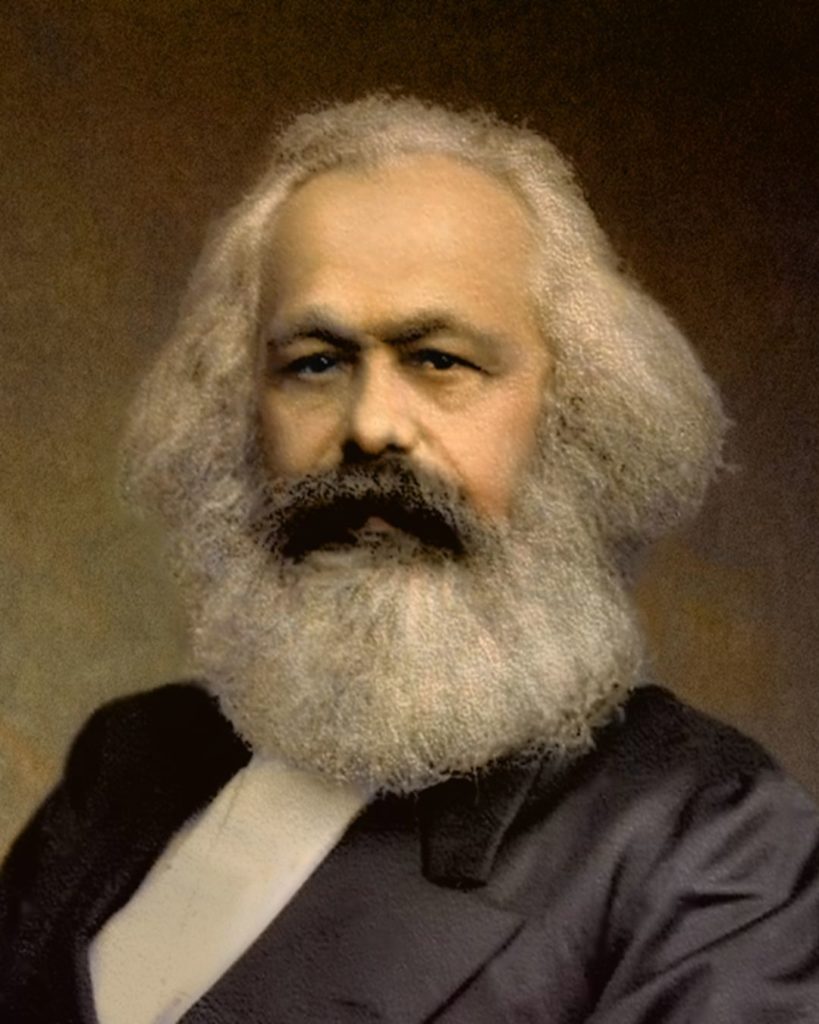

Dia adalah orang pertama, di samping David Reeve (sejarawan Australia yang saya kenal di FB) yang sedikiit kepo menanyakan arti nama “marxtjes”. “Sepertinya saya tidak asing dengan nama itu, saya belajar tentang Marx, tetapi asing dengan istilah tjes ?” ungkap Pa Gi. Bahkan dengan sedikit bercanda dan sarkas, beliau menyebut saya sebagai “marxian muda yang belum matang”.

Sejak studi pada tingkat sarjana pada tahun 2007-2011, saya sudah sering membaca tulisan-tulisan Marx dan Lenin. Hanya saja, sebagai pemula, saya kurang begitu memahami kerangka teoritik Marx, alih-alih Lenin untuk dapat dipakai sebagai matra dalam memahami fenomena sejarah.

Pak Gi menjelaskan bahwa “teori nilai lebih” (surplus value theory) yang digagas Marx di dalam magnus opum-nya “Das Capital” adalah pintu masuk alternatif untuk memahami secara lebih radikal tentang alam pikiran Marx.

Karl Heinrich Marx | Sumber : Geotimes.com

Jika karya-karya Marx adalah karangan wajib dan menjadi satu bentuk kegandrungan intelektual baru saat itu, sehingga menginspirasi diksi “marx”, maka “tjes” diinisasi oleh kisah perlawanan busana yang dilakukan Bung Karno.

Ulasan tentang counter busana bumiputera terhadap dominasi white race supremacy Eropa itu sudah pernah saya tulis di Tatkala.co dengan judul “Necisme Bung Karno, Gerakan Busana Melawan Kolonialisme Barat”, dimuat pada 18 Agustus 2019.

Bung Karno, di dalam antologi Henk Schulte Nordholt (2005, LKiS bekerjasama dengan Koninklijk Instituut voor Taal, Land en Volkenkunde, KITLV ), “Outward Appereances : Dressing State and Society in Indonesia (terbit tahun 2005) menjelaskan dengan sangat kronologis perubahan linguistik “peci” yang berawal dari benda penutup kepala orang Turki, “Pe-Ze.

Lalu diadopsi oleh gerakan sosialisme-komunisme Belanda menjadi “pe-tje”. Nah, pe-tje inilah yang mengalami arbitrerisasi intelektual kaum priyayi Indonesia, khususnya Bung Karno, yang selain telah berhasil menyandingkannya dengan satu gerakan sosial marhaenisme sehingga nampak identik, juga menjadi gaya busana baru yang mendominasi kaum republiken pada masa Revolusi Fisik 1945-1950.

Dalam rentang 2013-2016, saya dan Pak Gi mendiskusikan banyak hal. Dari masalah yang ringan hingga abstrak. Misalnya, kami pernah mendiskusikan fenomena “Dakocan”, sebuah akronim untuk “dagang kopi cantik” dan “Wanita Kiper”.

Di pertengahan dekade pertama tahun 2000, “dakocan” dan “wanita kipper” sedang hype menjadi bahan penelitian dosen-dosen Pendidikan Sejarah Undiksha yang dipelopori oleh Prof. Dr. Nengah Bawa Atmadja dan Prof. Dr. Luh Putu Sendratari. Entah sudah berapa banyak artikel, jurnal ilmiah, dan hibah penelitian yang dihasilkan dari dua fenomena itu sehingga cukup populer di dalam kancah sosial.

Perjumpaan dengan Pak Gi dilatarbelakangi oleh sebuah apresiasi akademis terhadap karangannya yang berjudul “Budak Pulau Surga”. Meskipun tidak memiliki basis keilmuwan sejarah yang memadai, tetapi karya-karyanya sangat diminati oleh pembaca. Khususnya karya yang bernuansa sejarah seperti Sejarah Bali, yang menurut kesaksian Pak Ole (owner Tatkala) sudah beberapa kali dicetak ulang.

Saya menduga bahwa nama Pak Gi lebih dikenal oleh masyarakat luas justru karena kiprahnya sebagai seorang sejarawan ketimbang profesinya sebagai dokter.

Bicara tentang posisi akademis Pak Gi dalam bidang kesejarahan, gagasan Prof. I Gde Widja dalam bukunya “Sejarah Lokal Suatu Perspektif dalam Pengajaran Sejarah” yang terbit tahun 1989 bisa disimak. Beliau membagi sejarawan ke dalam dua tipe.

Pertama adalah sejarawan populis, yakni satu istilah untuk mendefinisikan seseorang yang secara produktif menulis sejarah bukan karena yang bersangkutan ahli di bidang itu, melainkan karena kesenangannya membaca literatur sejarah.

Kesenangan melahirkan gairah. Lalu gairah mengilhami “fiksi” yang menjadi penggerak untuk menghasilkan tulisan. Sejarawan tipe ini cenderung tidak peduli dengan kritik orang mengenai kualitas tulisan yang dibuat.

Faktor kesenangan dan hobi menyebabkan mereka berupaya menyampaikan data dan fakta sejarah ke dalam bahasa versi “mereka”. Intinya, sejarawan populis berharap literatur sejarah yang dihasilkan itu “siap telan”, dan merekalah yang menjadi “tukang kunyah”.

Meskipun terlihat emansipatif, sejarawan populis berpotensi melakukan dua kesalahan fundamental. Pertama, oleh sebab sikap naif dan pseudo terhadap metodologi sejarah (karena tidak memperoleh Pendidikan akademis sejarah), tulisan yang dihasilkan bisa jadi mengandung kekacauan kronologisasi dan periodisasi.

Akibatnya, dimensi waktu di dalam tulisan itu agak keliru. Kedua, karena kurangnya pemahaman tentang kritik sumber, kadang-kadang gagal melakukan labeling terhadap apa yang disebut data primer dan data sekunder. Ini tentu saja berbahaya dan bisa menjerumuskan pembaca ke dalam “pseudo science”.

Tipe kedua adalah sejarawan akademik. Menurut Prof Gde Widja, sejarawan akademik itu sombong dan angkuh. Sombong karena mereka merasa paling legitimate menuliskan “hitam putih” sejarah.

Angkuh karena kecenderungan sikap “elitis”. Bahkan, Kuntowijoyo di dalam bukunya “Budaya dan Masyarakat” yang terbit tahun 2019 menyebut sikap elitis sejarawan dipengaruhi oleh lingkungan kampus yang terbirokratisasi.

Sikap elitis segera bergeser menjadi feodalis. Pak Kunto menyebutnya “akademisi menara gading”. Maksudnya, akademisi yang tidak membumi atau akademisi yang jumawa dengan kemampuan kecerdasan akademik sehingga berpotensi besar tergelincir untuk melakukan “kanonisasi sejarah”.

Akibatnya, sejarah menjadi “Sejarah”. Ia menjadi tunggal dan tidak mampu menghadirkan pemikiran yang emansipatif dan demokratis.

Kuntowijoyo | Sumber: Goodreads

Jika berlandaskan pada karangan Prof. Gde Widja tersebut, maka Pak Gi bisa digolongkan sebagai sejarawan populis yang menghasilkan literatur sejarah bukan atas dasar keilmuan, melainkan karena dorongan cinta.

Dalam sebuah kesempatan, masalah ini pernah saya tanyakan kepada Pak Gi. Bahwa ada kekeliruan metodologis yang serius yang akan terjadi sehingga bisa membahayakan pembaca jika literatur sejarah ditulis bukan oleh ahli sejarah atau sejarawan akademik. Perdebatan antara sejarawan akademik vs sejarawan populis itu pernah saya saksikan di tahun 2012 dan tahun 2017.

Pada tahun 2012, misalnya, saya membaca perdebatan intelektual antara sejarawan akademis Bulak Sumur FIB UGM, Bambang Purwanto, dengan sejarawan populis Asvi Warman Adam. Perdebatan itu membedah diksi mana yang lebih tepat untuk menguraikan sejarah Indonesia pasca Suharto.

Pada tahun 2002, Asvi Warman Adam yang saat itu sudah berkarir di LIPI dan dianggap pioner historiografi 65 pasca Soeharto, memilih diksi “meluruskan sejarah” untuk mengklarifikasi 32 tahun historiografi otoritarianisme Orde Baru, khususnya yang berbicara tentang periode September 1965.

Dua tahun berselang, Bambang Purwanto mengkritik diksi itu melalui pidato pengukuhan guru besarnya berjudul “Gagalnya Historiografi Indonesiasentris?”. Menurutnya, sejarah itu tidak akan pernah lurus, sejarah itu berkelok-kelok.

Jadi, “meluruskan sejarah” adalah diksi yang kurang tepat dan sia-sia. Di sisi lain, upaya yang dipelopori Asvi untuk menghadirkan historiografi 1965 justru berpotensi menjadi canon baru yang dapat menghambat keberagaman sejarah.

Asvi Warman Adam | Sumber : Totabuan

Lebih lanjut, Bambang Purwanto menyebutkan bahwa analisis Asvi masih terjebak pada oposisi biner. Sejarah versi 1965 yang dibuatnya tidak menyejukkan dan mendamaikan, justru memperuncing permusuhan, meniadakan rekonsiliasi antara siapa yang disebut pelaku dan siapa yang disebut korban.

Kritik Bambang terhadap Asvi dikuatkan dengan disertasi yang ditulis oleh Budiawan di National University of Singapore (NUS) tahun 2004 berjudul “Mematahkan Pewarisan Ingatan: Wacana Anti Komunis dan Politik Rekonsiliasi Pasca Soeharto”.

Temuan disertasi itu mengungkap alasan mengapa rekonsiliasi tragedi 1965 selalu mengalami kegagalan selain karena kuatnya wacana ingatan politik Orde Baru terhadap komunisme, juga karena terjebaknya akademisi, dalam hal ini sejarawan pada pola penulisan sejarah yang bersifat oposisi biner. Akibatnya, bukan historiografi emansipatif yang diharapkan hadir, melainkan canon sejarah baru yang lebih banyak memendar bara daripada cahaya.[T]