SUATU HARI yang panas, 16 Juni 2009, saya bersama Hajriansyah dan Agus Suseno yang kerap saya sebut sebagai “Tukang Kebun”, menyusuri jalan berbatu di tengah hamparan rawa gambut. Itu setelah kami membelok ke sebuah simpang selepas Jembatan Barito. Mula-mula jalannya masih beraspal, lalu aspalnya menipis, kemudian berlobang-lobang, dan semakin jauh masuk ke dalam aspal itu pun habis. Di satu ruas lobang-lobang itu sedang ditimbuni dengan kerikil oleh pekerja proyek, dan sebagian lain sedang diaspal. Kentara sekali pengerjaan infrastruktur penting itu tambal-sulam.

Wilayah yang kami masuki berada di pinggiran sungai terbesar di Kalimantan Selatan (Kalsel), Barito, dengan sejumlah anak sungai dan handil (kanal galian). Sebenarnya sungai-sungai itu jauh lebih efektif sebagai jalur transportasi. Hanya saja, zaman telah mengubah orientasi dari jalur air ke jalur darat. Kalau pun ada yang masih menggunakan jalur sungai, tak lebih sebagai pilihan kedua atau alternatif. Tak perlu apologi, kami sendiri memilih menggunakan mobil karena memang lebih familiar ketimbang naik klotok.

Ibramsyah Amandit dan Raudal Tanjung Banua

Makin lama jalan makin buruk. Debu mengepul ke udara. Kadang jalan bersisian lurus dengan anak sungai, kadang memotong sungai dengan jembatan kayu yang sempit. Saya terpaksa turun untuk memberi aba-aba kepada Hajriansyah yang menyopiri mobil chevrolet opel blazernya, DA 1954 HA. Sempat juga kami tersesat ke lain jalan, yang ternyata berakhir di semak-semak liar sehingga susah-payah kembali memutar arah.

Tak lupa saya menggerutu membandingkan dengan jalan raya di Jawa, dan “Tukang Kebun” hanya tertawa kecil sambil menghembuskan asap rokoknya. Tapi saya menikmati perjalanan karena saya termasuk menyukai pemandangan rawa. Lain sekali rasanya. Suara burung-burung air terdengar terceguk nyaring. Sesekali lewat klotok di sungai kecil membawa jeruk. Ketika melewati jembatan kayu yang terbelintang rendah di atasnya, satu-dua orang penumpangnya turun menjungkitkan jembatan itu jadi semacam “Jembatan Ampera” Palembang di masa lalu yang bisa terangkat naik bila ada kapal besar lewat di bawahnya. Kreatif juga. Sebagian rawa dijadikan sawah, dan sebagian lagi kebun nenas, sayur dan jeruk varietas Marabahan yang terkenal sejak lama. Angin berhembus santer di hamparan luas terbuka, lumayan menghalau panas dan gerah hari.

Entah berapa kilometer jauhnya kami masuk dari jalur utama (trans Kalimantan) Banjarmasin-Palangkaraya itu, yang jelas perjalanan cukup menguras tenaga. Menjelang siang, kami mencapai tepian sungai yang lebih besar, dekat sebuah pasar. Setelah itu jalan lurus menyisir siring (tepian) sungai, sampai saya membaca plang papan nama sebuah sekolah dasar: SDN 1 Sidorejo Kecamatan Tamban, Batola, Kalsel. Tak jauh dari situ juga terdapat SMPN 1 Tamban. Daerah ini terletak di tepi salah satu anak Sungai Barito.

Di belakang SD itulah terletak rumah yang kami tuju, sebuah rumah sederhana dari kayu beratap seng dengan deretan tanaman bonsai di serambi. Itulah rumah penyair Ibramsyah Amandit, salah seorang penyair “senior” Kalimantan Selatan di antara sejumlah nama dari angkatan lama yang masih terus setia menulis puisi hingga kini.

Rumah Ibramsyah Amandit

Pak Ibram segera menyambut kami dengan senyum yang lebih meneduhkan. Perjumpaan seketika melepas dahaga perjalanan. Perasaan sejuk dan tenteram bukan hanya dari keakrabannya, juga dari cerita-ceritanya tentang hal-ihwal spritual. Maklumlah, di kalangan sastrawan tanah banua, Ibramsyah Amandit dikenal sebagai penyair sufistik, dan saya pikir perjalanan panjang menemukan “sarang”-nya seolah jalan salik untuk menjumpai seorang guru. Tempatnya juga mendukung sebagai tempat “menyepi”, jauh dari hiruk-pikuk kota seperti Banjarmasin atau Banjarbaru.

Seolah menemukan medium konkrit dalam ujian kesabaran, ia hidup dengan bertani dan menekuni hobi membonsai tanaman. Sedikit demi sedikit cecabang dan ranting ia gunting dan bentuk, batangnya dipelihara dan dipupuk dalam pot-pot yang berjejer. Ia tercatat sebagai wakil ketua Perhimpunan Penggemar Bonsai Indonesia (PPBI) Banjarmasin.

Hobi Pak Ibram merawat tanaman mengingatkan saya pada sosok penyair Kalsel lainnya, Fahmi Wahid, yang tinggal di Paringin. Bedanya, Bang Fahmi menekuni tanaman anggrek dan ia masuk ke dunia pasar dengan membuka stand di setiap pameran, sedang Pak Ibram seolah menekuni hobi dari sisi yang lain; tidak terlalu banyak mengandalkan transaksi jual-beli. Tapi dari situ setidaknya kita tahu bahwa penyair tak dilarang mencintai bunga-bunga, sebagaimana pak tua dalam cerita Kuntowijoyo yang merawat bunga-bunga sebagai kecintaan pada keindahan jiwa sehingga membuat seorang anak yang hidup di tengah greng-grung mesin-mesin jadi terpikat karenanya.

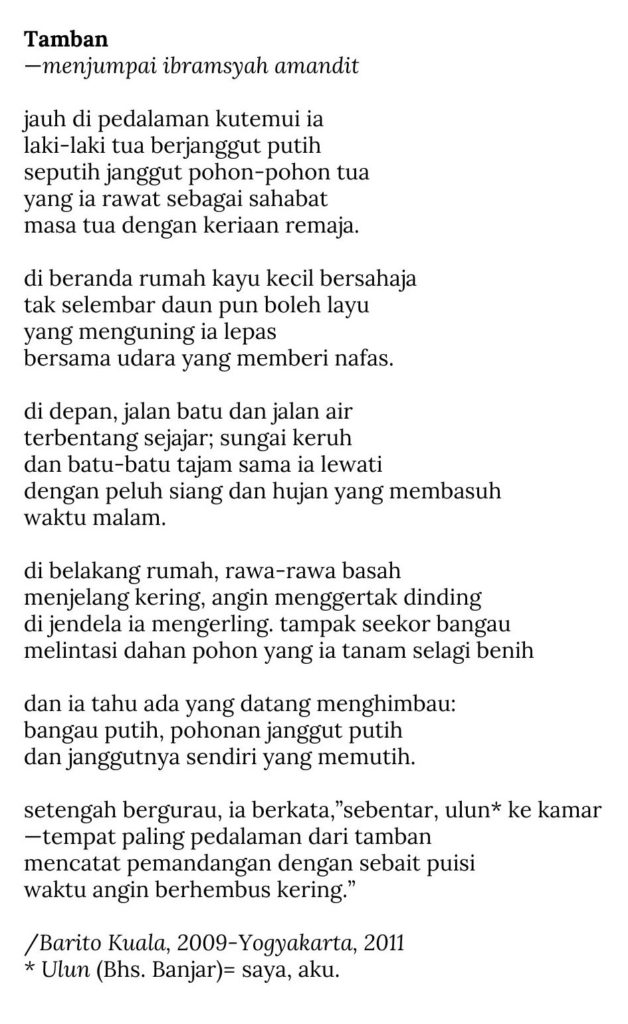

Ah, filosofi pertama kudapatkan dari kunjungan hari itu, dan lebih banyak lagi yang kudapatkan kemudian tiap kali mengingat suasana damai dan ingatan saya pada sosok Pak Ibram. Sebuah sajak saya tulis dari hasil kunjungan itu, “Tamban” (Koran Tempo, 27 Maret 2011). Untuk menghadirkan suasana pertemuan itu, baik saya sertakan di sini:

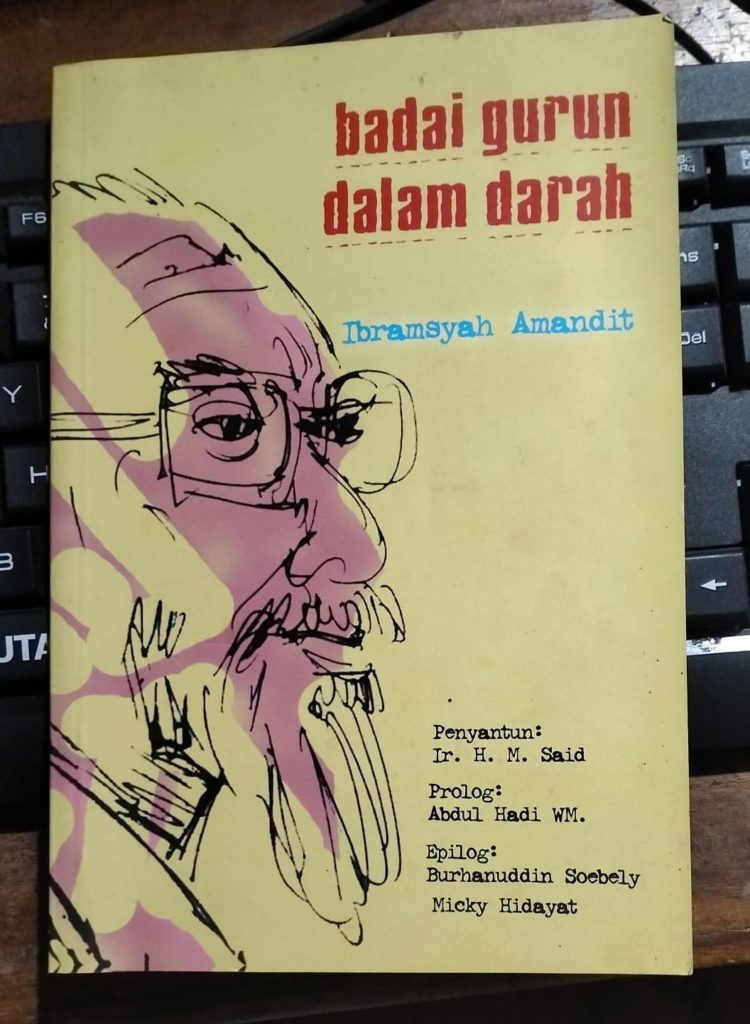

Hari itu, sebelum berpisah jelang petang, Pak Ibram menghadiahi saya buku puisinya yang baru terbit, Badai Gurun dalam Darah (Tahura Media, 2009). Ia mencantumkan tempat dan tanggal di halaman depan, menandatanganinya dan menulis,”Kenang-kenangan dari Ibramsyah Amandit”. Saat membukanya kembali untuk keperluan penulisan esei ini, ternyata tanggal yang ia bubuhkan dulu 15 Juni 2009, padahal kami berkunjung tanggal 16 Juni. Salah tulis belaka atau ada maknanya? Entahlah.

Keajaiban Puisi

Selain dikenal sebagai penyair sufistik, entah bagaimana Ibramsyah Amandit juga punya gelar penyair “Janggut Naga”; saya lupa bertanya asal-usul sebutan itu. Boleh jadi karena janggut putihnya, sebagaimana saya sebut dalam bait pertama puisi “Tamban” di atas, dibiarkan memanjang, lalu diamsal kawan-kawannya seperti naga putih yang sedang terbang menggayut di dagu seorang guru.

Saya sendiri dalam percakapan di warung dengan kawan-kawan Banjarmasin, terlanjur akrab dengan “naga sisik hitam”. Sebutan ini berasal dari istilah untuk tongkang pengangkut batubara yang hilir-mudik membawa hasil bumi Kalimantan dari hulu ke kuala. Saya juga pernah menulisnya dalam sebuah cerpen, “Kepala Siluman, Ular-Ular Gelondongan dan Naga Sisik Hitam…” (Koran Tempo, 7-8 Juli 2018 halaman 22).

Sekarang saya membayangkan, jika “janggut naga putih” bergerak (atau digerakkan) oleh zikir-zikir ritmis seorang penyair sufi, mungkin itulah saat ia mengimbangi gerak zigzag tak kenyang-kenyang para “naga sisik hitam” menghisap perut bumi Kalimantan. Dan “naga sisik hitam” itu tiap waktu melintas tak jauh dari halaman rumah “Penyair Janggut Naga Putih” di alur Sungai Barito.

Terlepas dari itu, saya lebih mengingat nama sungai lain di Kalsel ketika menyebut namanya. Yakni, Sungai Amandit yang berhulu dari Pegunungan Meratus, Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS). Ya, Ibramsyah Amandit memang berasal dari daerah HSS. Tepatnya, ia kelahiran Desa Tabihi Kanan, Karang Jawa, Kecamatan Padang Batung, tanggal 9 Agustus 1943. Ia menempuh pendidikan dasar di SR setempat, lalu pindah ke SR Tamban (lulus tahun 1957).

Kepindahannya terkait profesi ayahnya sebagai anggota Polisi Tentara di kesatuan Markas ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan (pada masa perjuangan, di bawah pimpinan Hasan Basri ALRI bermarkas di Karang Jawa). Tahun 1950, sang ayah, H. Lawier, diangkat menjadi Wakil Komandan Peleton CTN di Tamban. Sejak itulah Ibramsyah Amandit sekeluarga resmi pindah ke sisi barat Sungai Barito. Sedangkan pendidikan lanjutannya ia tempuh di Sekolah Menangah Islam Pertama (SMIP) Banjarnmasin (lulus 1961). Setelah itu ia berangkat ke Pulau Jawa, masuk Madrasah Menengah Tinggi (MMT) Yogyakarta (lulus 1965). Pendidikan tingginya di FKIS Jurusan Ilmu Adminstrasi, IKIP Negeri Yogyakarta (kini UNY) sampai tingkat sarjana muda (1971).

Saya pikir-pikir lagi, Pak Ibram ini lumayan banyak berjodoh dengan hal-hal berbau “Jawa”. Nama daerah asalnya Karang Jawa, daerah bersejarah dan banyak melahirkan kreasi seni tradisi. Ketika pindah ke Tamban ia tak lepas dari nama Jawa yang menjadi alamatnya: Desa Sidorejo Jl. Purwosari. Ia pun cukup lama mukim di Jawa, sejak sekolah menengah atas hingga tamat kuliah. Dan di atas semua itu, di Jawa pula ia mulai bersentuhan dengan puisi.

Konon, ia menulis puisi sepulang dari sebuah kunjungan ke Wonosari, Gunung Kidul. Saat itu musim paceklik. Penduduk yang kelaparan terpaksa menjual apa saja untuk bisa beli gaplek, mulai jual piring hingga daun pintu. Ajaib, ia seperti digerakkan menulis sebuah puisi tentang situasi yang menyentuh nuraninya itu. “Sebuah Doa di Musim Hujan” demikian judul puisi pertama yang ditulisnya tersebut, sekaligus juga puisi pertamanya yang dimuat koran. Tepatnya koran Mercusuar rubrik “Insani” asuhan Emha Ainun Nadjib.

Itu bersambung ke moment penting berikutnya, di mana ia kemudian memutuskan bergabung dengan klub penulis “Insani” dan aktif menyelenggarakan lesehan puisi. Ia juga sempat mengikuti kegiatan Persada Studi Klub pimpinan Umbu Landu Paranggi.

Ibramsyah Amandit

Upayanya menulis puisi sepulang dari Gunung Kidul bisa dianggap ajaib karena seperti ada panggilan untuk menuliskan kesaksian. Tapi mengapa melalui puisi, itulah ajaibnya. Atau barangkali bukan lantaran keajaiban semata. Melainkan ada faktor persentuhan riil dengan puisi dan kepenyairan, hanya saja mungkin belum ia sadari. Waktu itu ia bertetangga kost dengan penyair Abdul Hadi WM di Jl. SKIP, Blimbingsari, dan beberapa kali mereka bercakap tentang puisi. Abdul Hadi bahkan pernah menghadiahi stensilan buku puisi pertamanya yang diakui Ibramsyah memberi inspirasi untuk menulis puisi.

Tapi setelah tamat kuliah tahun 1972, mereka berpisah. Abdul Hadi pindah ke Bandung sebelum ke Jakarta, sedangkan Ibramsyah kembali ke Banjarmasin. Ia bergabung dengan “sastra radio” (sebuah trend sastra yang pernah beken pada masa itu) melalui acara UMSIS (Untaian Mutiara Sekitar Ilmu dan Seni) asuhan penyair Hijaz Yamani (ayahnda penyair Micky Hidayat). Berbarengan dengan itu puisinya mulai tersiar di berbagai surat kabar di Kalimantan maupun Pulau Jawa.

Ia kemudian pindah ke Balikpapan, Kaltim, bekerja di sebuah perusahaan internasional dan sempat sebentar bekerja di kantor Depdikbud setempat di Samarinda. Toh setelah berapa waktu madam (merantau) ke Banua Etam, ia kembali ke Kalsel karena menerima SK sebagai guru di SMEA Negeri 1 Banjarmasin. Namun ia mengambil keputusan mengejutkan: undur diri jadi PNS dan kembali ke Tamban. Ia memilih bekerja di sebuah perusahaan kayu di sekitar daerahnya tinggal.

Perihal Sufisme

Perihal sebutannya sebagai penyair sufi, saya sudah lama mendengarnya. Tentu saja pertama-tama itu berasal dari kecenderungan laku hidupnya, dan kemudian isi puisi yang ditulisnya. Dalam laku hidup (yang dapat dibaca sebagai latar ekstrinsik penyair), sejak awal ia memang telah bersentuhan dengan pendidikan menengah di sekolah agama (madrasah), baik di Banjarmasin maupun di Yogyakarta. Perjumpaannya dengan Abdul Hadi WM dan Emha Ainun Nadjib—yang dikenal banyak menulis puisi relegius—saya kira kian menabalkan minatnya pada bait-bait puisi profetik. Bahkan “keajaiban” atas lahirnya puisi pertamanya juga melalui sebuah sentuhan halus pada rasa kemanusiaan sekaligus ketuhanan.

Ketika ia kembali dari Yogya ke Banjarmasin, ia langsung bergabung dengan acara sastra radio yang bernuansa relegius. Bukan saja pengasuhnya, Hijaz Yamani, seorang tokoh Lesbumi, nama acara juga merujuk saripati ilmu dan seni yang disebut “mutiara” atau bisa intan permata. Sejak tahun 1983 ia bahkan secara sadar mendalami ajaran tasawuf, dan terutama aktif sampai tahun 1992, yang ia sebut sebagai “masa pengembaraan spritual”.

Ia mula-mula berguru kepada mertuanya sendiri, KH Marzuki. Lalu kepada KH Gusti Abdussamad, KH Ramli Tatah Daun, KH Ahmad Arsyad, KH Muhammad Nur Tangkisung, KH Sam’ani, dan Guru H. Basman Tinggiran. Ia dibaiat oleh KH Abdul Mu’in dalam tarekat Akhirul Zaman, dan KH Muhammad Zaini Ghani membaiatnya ke dalam tarekat Syamaniah.

Buku puisi Badai Gurun dalam Darah ia persembahkan kepada guru-gurunya tersebut, termasuk persembahan kepada Dr. Mohammed A. Syafiq, presiden Rabithah Alam Islami, Afgahnistan, dari siapa ia menerima wirid-wirid “sisi dalam” di Masjidil al Haram, Makkah, pada Ramadhan 1984.

Secara tertulis, ada sejumlah pengamat menyatakan kadar sufisme sajak-sajaknya, baik secara langsung menyebut sebagai sajak sufistik, maupun menyebutnya sebagai sajak spritual. Hajriansyah (2017) menyebut Ibramsyah Amandit adalah penyair asal Kalimantan selatan yang puisi-puisinya berwawasan sufisme atau tasawuf. Ia menulis puisi untuk menyampaikan pesan-pesan yang ia dengar dari “dunia lain”.

Kemudian tiga orang berturut-turut yang memberi kata pengantar dan kata penutup dalam buku Badai Gurun dalam Darah, juga menyebut kecenderungan itu. Burhanuddin Soebely menyertakan nama-nama dari khazanah sufi dunia saat membahas puisi Ibramsyah, seperti Iqbal, Al Hallaj dan Imam Al Ghazali. Begitu pula Micky Hidayat menyebut puisi-puisi Ibrahmsyah sebagai sebentuk kerinduan spritual. Abdul Hadi WM (2009) secara tersirat melihat warna taswuf dalam puisi Ibrahmsyah, lewat berbagai tema yang diusungnya seperti cinta, kesepian, dan kritik sosial.

Perihal Iman

Untuk ukuran buku puisi yang menghimpun karya dari tahun 1973-2008, Badai Gurun dalam Darah termasuk tipis, “hanya” berisi 96 judul puisi. Dengan kata lain, Ibramsyah Amandit bisa dianggap bukan penyair produktif, kecuali jika 96 puisi tersebut memang dipilih dari sekian banyak puisinya yang lain, yang mungkin terhimpun dalam antologi berbeda, atau tak sempat lagi diterbitkan.

Tapi sebagaimana pengakuannya di biografi singkatnya (2009: 117-119)—yang sedari tadi banyak saya rujuk—ketika mempelajari ajaran tasawuf, ia memang vakum menulis. Itu rentang waktu sembilan tahun, 1983-1992.

Meski demikian, puisinya yang lain bisa ditemukan dalam sejumlah antologi bersama yang diikutinya secara teratur. Mulai Bahalap (1995), Pelabuhan (1996), Rumah Sungai (1997), Jembatan Asap (1998), Sajak-Sajak Bumi Selidah (2005), Cinta Rakyat (2007), La Ventre de Kandangan (2004), Seribu Sungai Paris Barantai (2006) dan Tarian Cahaya di Bumi Sanggam (2008). Antologi bersama ini sebagian diterbitkan oleh panitia Aruh Sastra, sebuah kepanitiaan bergilir pesta sastra tahunan di Kalsel yang masih awet sampai sekarang meski sudah saatnya direvitalisasi supaya segar kembali.

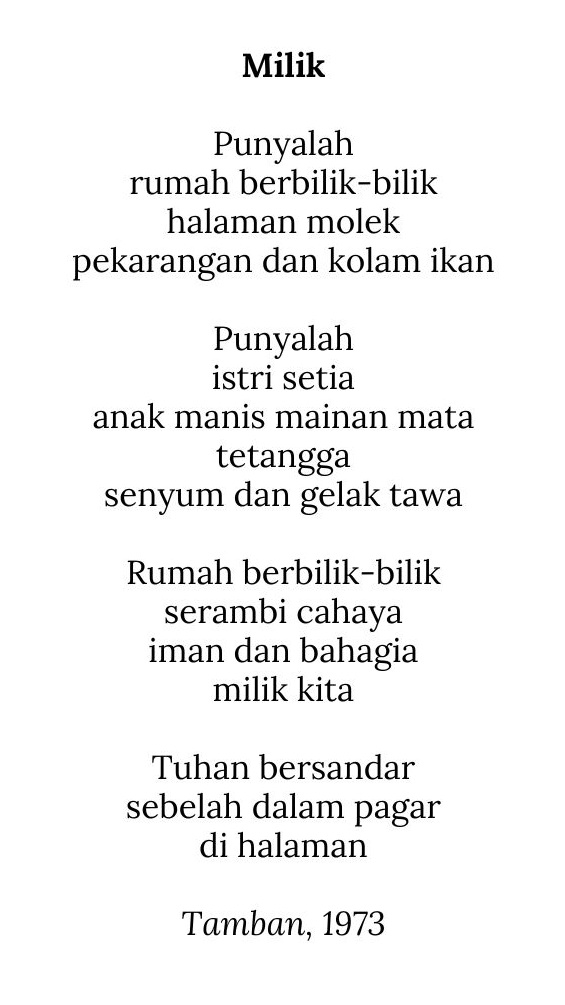

Walaupun mengaku mulai mendalami ajaran tasawuf tahun 1983, tapi puisi-puisi awal Ibramsyah yang ditulis pada tahun 70-an sudah punya kecenderungan sufistik. Simak sajak pertamanya di buku Badai Gurun dalam Darah berikut:

Apakah dunia puitik yang telah menariknya kepada dunia tasawuf, atau minat kepada dunia tasawuflah yang telah mewarnai puisinya? Keduanya bisa dan mungkin, sebab dunia penciptaan penyair (dengan “p” kecil), tak mungkin meluputkan Penciptaan Illahiah yang meliputi segenap Semesta. Penyair hanya makhluk kecil yang menghirup serbuk cahaya yang dipancarkan Kemahabesaran Illahi, dan dengan itulah ia mewarnai dunia puisinya dan memantulkannya kembali kepada insan pembaca.

Maka sesederhana apa pun suasana dan ungkapan yang dibangun dalam sajak di atas, kita tetap dapat merasakan keriangan penyairnya “menciptakan” kehidupan sebuah rumah tangga yang bahagia. Keriangan itu sendiri “tercipta” atas berkah Sang Maha Pencipta yang telah memberi energi kreatif kepada si penyair, mungkin lantaran rasa syukurnya yang dalam atau berkat zikirnya malam-malam. Untuk selanjutnya si penyair membagi keriangan penciptaannya itu melalui potret keluarga yang berbahagia.

Syarat bahagia itu tentu saja bukan sebatas harta benda,”rumah berbilik-bilik/ halaman molek/ pekarangan dan kolam ikan”, bahkan juga bukan semata “istri yang setia dengan anak manis yang disukai tetangga beserta senyum dan gelak tawa”, namun lebih penting lagi adalah “bilik-bilik dan serambi cahaya”, dalam kata lain, keimanan. Hanya dengan begitu kebahagiaan utuh milik kita. Dan ingat, soal bahagia dan menderita, jaraknya setipis kulit ari, seperti membayangkan Cahaya berpendar (“bersandar”) sebelah dalam pagar; yang artinya ada ujian dan godaan; bahwa sebelah iman ada dalam pagar di halaman, dan sebelahnya lagi ada di luar pagar halaman yang bisa saja jalan raya di mana dunia terbentang dengan hibuknya.

Pada bait pertama tingkatan itu, syaratnya memang bisa saja materi, harta-benda; pada bait kedua menyangkut kesenangan batin, mulai istri yang setia, anak yang manis dan tetangga yang baik; bait ketiga sumber kebahagiaan itu mengerucut pada spritualitas, disimbolkan oleh “serambi cahaya” dan “iman” yang dinyatakan dengan lebih lugas. Dan pada bait terakhir, penyair merasa perlu memberi peringatan bahwa iman bukan sesuatu yang stagnan, melainkan dalam posisi yang harus terus diperjuangkan sebab posisinya boleh jadi rawan, karena hanya “sebelah dalam pagar halaman” dan sebelah lagi mungkin sedang menjajaki dunia luar pagar yang akan menjauhkan keluarga bahagia itu dari sorga rumah tangganya.

Jadi ada tingkatan-tingkatan untuk mencapai kebahagiaan, mirip menaiki anak-anak tangga, dan itu cocok belaka dengan frase “rumah tangga” yang hendak digambarkan penyairnya. Hanya saja, cara memaknai tingkatan itu tentu harus terbalik, sebab secara urutan hal-hal yang bernilai fisik-duniawi (harta, anak, istri) akan berada pada bait pertama dan kedua (yang pada teks akan dibaca secara menurun), padahal secara kosmologis dunia transenden dibayangkan bergerak dari bawah ke atas (vertikal).

Tapi secara maknawi, gerak tangga itu sebenarnya tetap bergerak dari bawah ke atas, di mana teks memaparkan terlebih dulu hal-hal material sebelum yang imaterial; yang jika dikembalikan kepada unsur intrinsik sastra, itulah plot yang bergerak ke puncak, dan di dalam puisi memberi klimaks dan ekstase bagi pembacanya.

Lewat pola sungsang serupa ini, kalau seandainya sajak “Milik” kita gambarkan dalam bentuk piramida-transendental, maka bait terakhir, “Tuhan bersandar/ sebelah dalam pagar/ di halaman” (yang secara makna berada di puncak piramid), maka dalam gambar justru akan menjadi pondasi dasar, paling bawah. Sedangkan bait pertama yang berisi benda-benda,”rumah berbilik-bilik/ halaman molek/ pekarangan dan kolam ikan”, dalam struktur-gambar justru berada di puncak menara, namun secara hakekat ia berada di bagian terendah.

Jadi tampilan, sajak ini bisa dibaca dalam dua dimensi. Jika dibaca dari kacamata duniawi, jelas segala materi menjadi puncak segalanya. Namun jika dibaca dalam konteks Ilahiah, imanlah milik kita yang sejati.

Strategi Puitik

Begitulah cara Ibramsyah Amandit membangun strategi puitiknya. Ia berhasil mengkombinasikan perlambang yang tersembunyi (tersirat) dengan pernyataan yang lugas dan terbuka sehingga dimensi sajaknya dapat terbaca. Strategi ini dalam bentuk lain—merefleksikan nilai-nilai yang berubah—dapat dilihat misalnya dalam sajak “Lingkungan”.

Tulisnya: Kehidupan kitakah yang beranjak jauh/ tanpa embun tanpa kuntum bunga dan burung-burung/ lentur dahan-dahan di pagi sunyi/ kedamaian dan nyaman alam sekitar?// Kehidupan kitakah yang beranjak jauh/ salam yang jarang dan tegur sapa/ dirangkul kasih sayang/ dari lengan-lengan hutan yang rindang?// Kehidupan kitakah yang beranjak jauh/ dari bisik nurani hati yang teduh/ dari sepi dan gaduh yang membunuh diri/ dari gelisah dan resah yang mati?”

Tiga pertanyaan yang diajukan dalam kalimat panjang (semacam tarikan nafas panjang) mengkombinasikan lambang dengan pernyataan, dalam baris-baris sajak secara acak. Lambang “tanpa embun tanpa kuntum bunga dan burung-burung” serta “lentur dahan-dahan” dipungut dari citraan alam dan diletakkan pada baris kedua dan ketiga di bait pertama. Sementara “pagi sunyi, kedamaian” dan “nyaman alam sekitar” merupakan maksud yang dinyatakan secara langsung dalam baris ketiga dan keempat.

Dalam bait kedua, perlambang “lengan-lengan hutan yang rindang” justru diletakkan di baris keempat akhir bait kedua, dan pernyataan ditarok pada baris sebelumnya,”salam yang jarang dan tegur sapa/ dirangkul kasih sayang”.

Kunci dari semua itu adalah bait penutup: “Kehidupan kitakah itu:/ –dari nikmat yang tiada mendekat/ dari hakikat yang tiada makrifat/ yang belum menemukan/ kemesraan/ di mana-mana?”

Strategi mengkombinasikan lambang dan pernyataan ini, di satu sisi bisa melemahkan sajak karena seperti mementahkan perlambang yang sudah dibangun, namun dalam posisi yang tepat ia bisa memberi kelugasan maksud penyairnya.

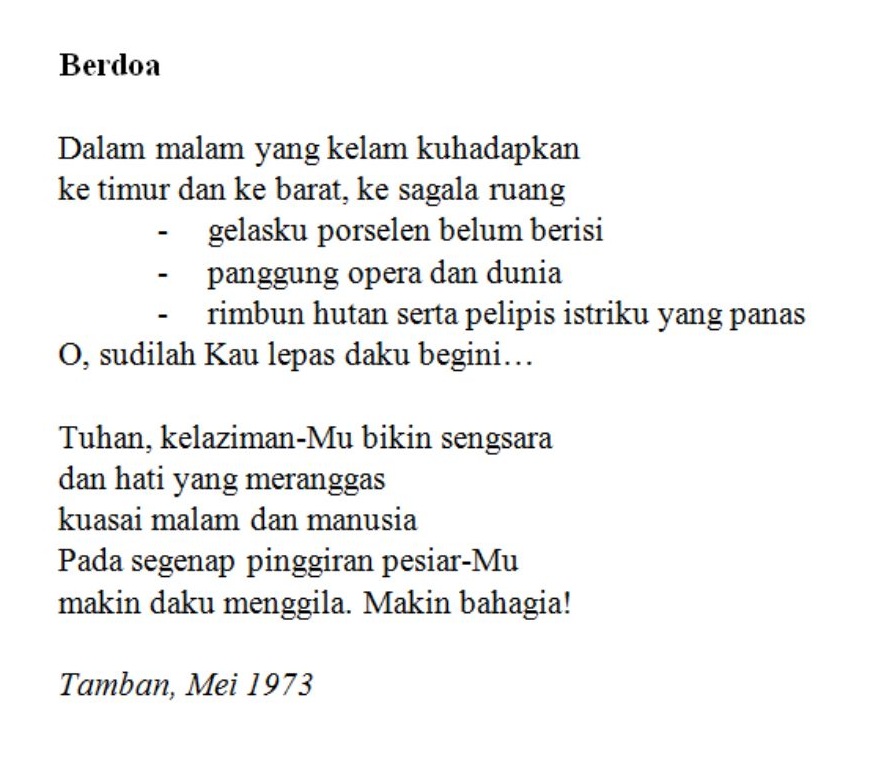

Lihatlah sajak “Berdoa” yang terasa lebih liar karena ada pernyataan, namun juga tak lepas kendali karena diimbangi simbol atau perlambang. Sajak ini sejenak mengingatkan pada dua sajak Chairil Anwar, “Doa” dan “Di Masjid” yang penuh pergulatan (menggugat, merajuk dan sedikit ngamuk) tapi pada akhirnya “aku tak bisa berpaling”. Dan pada Ibramsyah, “makin daku menggila/ makin bahagia”.

Berkat kombinasi dan perimbangan, pelbagai tema memberi dimensi spritual. Misalnya puisi “Rumah” yang romantik buat istrinya, Sulasi Sri Mulyati:

“Yang kudambakan sekarang: sebuah rumah/ punya kolam kecil berpagar kaktus dan keladi merah/ bening berwarna putih kasa/ air mawar dan isinya// Kau istriku; diam-diam di rumah/ Tenang semacam kolam halaman rumah/ Wajahmu bening putih kasa/ meskipun hiruk-pikuk dan balau anak-anak kita// Rumahku; rumah yang kudambakan/ berhembus semilir angin di dalamnya/ senyum berbunga semi sepanjang waktu/ dengan mesranya menghantar bau mawar/ di gerbang kelambu…”

Sajak Ibramsyah Amandit yang dibangun dengan perlambang, bagi saya bukan saja mengesankan ketenangan, namun juga terasa menenteramkan sekalipun yang ia sampaikan adalah hal-hal yang berat dari hidup. Tulisnya,”Lautmu yang memukauku/ adalah ombak-ombak yang memaku/ jadi kita bersepakat dalam nasib/ membatu setia duka manusia// Begitu akrab salam penderitaan/ begitu tahan duka bersauh/ perkenalannya dengan kehidupan. (sajak “Lautmu Lautku”).

Sementara pola sajak yang menggabungkan perlambang dan pernyataan secara proporsional memberi sentakan-sentakan berkat kelugasan, namun tak kehilangan ketenangan yang reflektif-kontemplatif sebab diimbangi perlambang yang lembut. Lihat sajak pendek ini:

Ini akan berbeda dengan sajak yang mengabaikan salah satu dari dua kekuatannya itu—perlambang dan pernyataan—di mana yang akan muncul adalah rangkaian pernyataan sosial. Namun apabila pernyataan ia imbangi dengan perlambang, maka sajak bertema sosial pun—sebagaimana sajak romantik—tetap akan memancarkan dimensi spritual; Cahaya Illahiah berpendar dalam baris dan bait sajak-sajak sufistiknya. Mengalir nun dari pedalaman Tamban. Barakallah.[T]

BACA artikel TATLITERAT yang lain dari penulis RAUDAL TANJUNG BANUA

![Mengenang Joko Pinurbo [2-Tamat]: Sore Hari Bersama Sang Penyair](https://tatkala.co/wp-content/uploads/2025/05/wicaksono-adi.-foto-jokpin2-1-360x180.jpg)

![Mengenang Joko Pinurbo [1]: Menemukan Sajak di Sebuah Rumah, di Ujung Sebuah Gang](https://tatkala.co/wp-content/uploads/2025/05/wicaksono-adi.-foto-jokpin-360x180.jpeg)