TAK LAMA setelah saya pindah dari Bali ke Yogyakarta, Bang IDK Raka Kusuma, penyair dan seorang guru berlimpah kasih di Karangasem (semoga sakitnya cepat sembuh), menghadiahi saya sejumlah buku seperti Kajian Puisi Iqbal, Kitab Ramayana, Dunia Tarekat Hamka dan Orang-Orang Bloomington Budi Darma. Selain itu, ada beberapa fotokopian manuskrip yang belakangan menjadi dokumentasi kami yang sangat berharga.

Dari dokumentasi itulah saya bisa membaca sebagian besar cerpen Nyoman Rasta Sindhu yang notabene sulit didapatkan itu. Karena, sebatas yang saya ketahui, belum pernah terbit dalam satu buku. Saya mengenal nama cerpenis ini (baru sebatas mengenal, mungkin lebih tepat mendengar) melalui sebuah karyanya yang cukup fenomenal dan dikenal luas di Bali, “Ketika Kentongan Dipukul diBale Banjar”.

(Harap maklum, penulisan judul dan kutipan cerpen Rasta Sindhu dalam -EYD lama sengaja saya pertahankan demi mendapatkan suasana cerita dan lanskap waktu yang lebih kental).

Cerpen “Ketika Kentongan Dipukul diBale Banjar” sudah sering dikaji secara sekilas-sekilas, dan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman menjadi “Perlen im Reisfeld.” Sebelumnya, cerpen ini dimuat Majalah Horison No. 1 thn. IV Januari 1969. Tahun itu juga memperoleh penghargaan sebagai Cerpen Terbaik dari redaksi Majalah Horison.

Ada yang menarik dari sastrawan yang meninggal dalam usia 29 tahun ini, di mana produktifitasnya dalam publikasi karya terbilang sangat tinggi. Hanya batas usia saja yang menghentikannya “menyerbu” majalah-majalah dan surat kabar ibukota yang saat itu masih dianggap sebagai sumber legitimasi kepengarangan.

Nyoman Rasta Sindhu lahir di Denpasar 31 Agustus 1943. Setamat pendidikan dasar dan menengah di kota kelahirannya, ia melanjutkan studi ke Fakultas Sastra dan Kebudayaan Universitas Gajah Mada angkatan 1962. Sebagaimana tercatat di biodatanya dalam Majalah Sastra Juli 1969, ketika kuliahnya baru tingkat III, tahun 1968, ia putuskan pindah ke Fakultas Sastra Jurusan Ilmu Purbakala Universitas Udayana, namun tidak sampai selesai. Ia kemudian bekerja sebagai wartawan dan staf redaksi Suluh Marhaen (sebelum menjadi Bali Post), dan tercatat pernah menjadi Redaksi Pelaksana (Redpel) di Bali Courier (1971).

Selain menulis cerpen, ia juga menulis puisi yang dimuat di majalah Mimbar Indonesia, Basis, Mimbar Indonesia, Sastra, Horison, Sinar Harapan dan Kompas. Dalam dunia sastra namanya justru tidak tercatat dalam antologi cerpen susunan H.B. Jassin atau Ajip Rosidi, padahal ia merupakan pengarang yang sangat produktif, sebagaimana akan kita lihat nanti.

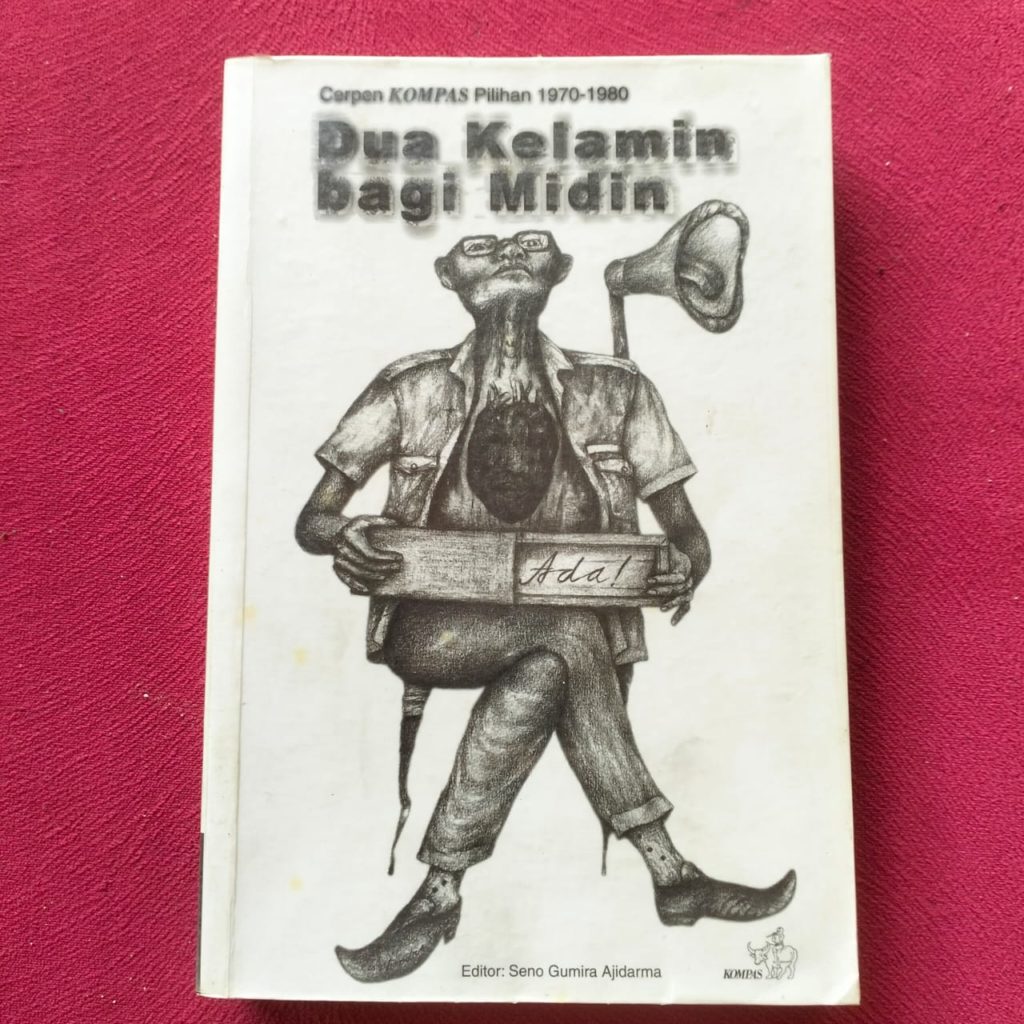

Untunglah nama dan karyanya terdapat dalam Antologi Cerita Pendek Indonesia 4 (1979) editor Satyagraha Oerip dan Cerpen Kompas Pilihan 1970-1980: Dua Kelamin bagi Midin (2003) editor Seno Gumira Ajidarma. Ia mendapat piagam penghargaan dari Gubernur Bali, Ida Bagus Mantra.

Nyoman Rasta Sindhu meninggal dunia tanggal 14 Agustus 1972 di Denpasar dalam usia relatif muda. Ia meninggalkan tiga orang anak dari perkawinannya dengan Wienarti.

Setahu saya, sebagaimana saya singgung di atas, cerpen-cerpen Nyoman Rasta Sindhu belum pernah terhimpun dalam satu buku sendiri, katakanlah seperti buku Agus Vrisaba, Dari Bui Sampai Nun, yang terbit secara anumerta. Padahal, selain kuat secara estetik, cerpen Nyoman Rasta Sindhu merupakan bagian dari sejarah sastra di Bali khususnya dan Indonesia umumnya.

Karena itu, saya menyarankan supaya Festival Bali Jani, selain memberi penghargaan kepada “mereka yang hidup” (salah satunya dengan bantuan dana untuk subsidi penerbitan buku), perlu juga dipikirkan upaya menghimpun dan menerbitkan karya mereka yang sudah tiada, seperti Nyoman Rasta Sindhu ini, atau Ketut Suwidja dan Wayan Arthawa dalam puisi, Nyoman Tusthy Eddy dan Palguna dalam esei.

Berjaya Sepanjang Tahun

Ada satu masa yang sangat produktif (dan artinya juga publikatif) dalam dunia kepengarangan Nyoman Rasta Sindhu, yakni tahun 1969. Pada masa ini hampir selusin cerpennya dimuat di berbagai media, termasuk media sastra yang pada masa itu dianggap “angker”: Horison dan Sastra yang digawangi HB Jassin, dkk.

Majalah Sastra terbit pertama kali tahun 1961 setelah majalah Kisah tutup buku. Redakturnya selain HB Jassin, ada Bambang Muhari dan DS Muljanto. Tahun 1963 majalah ini berhenti terbit karena ikut mendukung Manifes Kebudayaan. Tahun 1967 terbit lagi, sayangnya setahun kemudian tutup lagi karena kasus cerpen “Langit Makin Mendung” karya Ki Pandji Kusmin yang menyeret H.B. Jassin ke pengadilan (Andika Yudhistitra Pratama, Tirto.id 2 Januari 2023).

Tapi data dari Tuan Tirto ini tampaknya perlu dicek ulang, sebab nyatanya cerpen Rasta Sindhu dimuat majalah Sastra sepanjang tahun 1969!

Bersama pemuatan di majalah Sastra, sepanjang setahun itu juga karyanya juga dimuat majalah Basis dan Horison. Di majalah Basis, sebagaimana bisa terlacak dari Ensiklopedia Sastra online susunan Badan Bahasa, dimuat puisinya “Inilah Kota-Kota Kami” (edisi tak terlacak).

Selebihnya berbentuk cerpen: “Ketika Kentongan Dipukul di Bale Banjar” (Horison No. 1 Thn. IV Januari 1969), “THR Setragandamaju Pemedilan” (Horison No. 5 Thn. IV, Mei 1969), “Sahabatku Hans Schimitter” (Horison No. 7 Thn. IV Juli 1969), “Malam Semakin Sepi dan Sedih” (Sastra No. 1 Thn. VII, Januari 1969), “Lelaki Jang Pulang” (Sastra No. 3 Thn. VII, Maret 1969), “Dadong Samprig” (Sastra No. 5 Thn. VII, Mei 1969), “Djembatan” (Sastra No. 8 Thn. VII, Agustus 1969) dan “Hudjan Turun Sepanjang Hari” (Sastra No. 10 Thn VII Oktober 1969).

Dapat dikatakan ia hattrick, bahkan lebih, dalam pemuatan karya di “majalah sastra” (yang konon punya perbedaan karakter dengan “cerpen koran”). Nyaris sepanjang edisi, dengan urutan berdekatan, boleh dikatakan bahwa ia ibarat “I Nyoman Rasta Sindhu setahun di Majalah Sastra”—untuk meminjam ungkapan, “I Swasta Setahun di Bedahulu”. Dalam “sastra koran” ini hanya mungkin disamai oleh SGA di puncak produktifitasnya terutama dalam menulis cerpen-cerpen tentang Timor-Timur di Kompas, Republika dan Media Indonesia yang belakangan hari terbit dalam satu buku, Saksi Mata. Atau Agus Noor dengan cerpen-cerpen dan eseinya dan Beni Setia dengan cerpen, esei dan puisinya.

Padahal masa itu kondisi kesehatan Nyoman Rasta Sindhu sedang terganggu. Ia menderita sakit cukup lama, tapi tidak dengan berbaring. Ia masih terus bekerja, terutama mengarang cerita, sebagaimana diceritakan Wimpie Pangkahila dalam Kompas 23 Agustus 1972, atau lewat seminggu Rasta Sindhu meninggal dunia.

Dalam tulisan obituari itu, sebagaimana Rosihan Anwar sering menuliskan orang yang telah mendahuluinya, Wimpie mengatakan bahwa kawan-kawannya sudah memintanya untuk beristirahat total. Sampai sepenuhnya sembuh. Akan tetapi jelas nasehat itu tak bisa ia turuti karena ia butuh honorarium untuk memenuhi kebutuhan keluarganya termasuk dalam berobat. Apakah ini yang membuatnya terus mengeber diri menulis?

Sebuah kenyataan yang menyedihkan dan ironi sebenarnya, bahwa semenjak dulu dunia kepengarangan kita memang kesulitan dengan persoalan keuangan.

Akan tetapi juga satu realitas yang menggembirakan bahwa semenjak dulu pengarang kita tak pernah menyerah pada keadaan, terpaksa atau bukan, toh pada akhirnya membuatnya produktif berkarya. Total sembilan karya dalam setahun dan dimuat dalam tiga majalah kenamaan Tanah Air, tentu terbilang luar biasa, setidaknya jika dibandingkan dengan produktifitasnya sendiri dalam tahun sebelum atau sesudah 1969.

Meredam Konflik Adat

Sejumlah cerpen Nyoman Rasta Sindhu mengangkat soal adat istiadat dan persoalannya yang tetap menjadi laten hingga kini seperti pernikahan beda kasta dan prosesi pengabenan berbiaya tinggi. Redaksi majalah Sastra sampai memberi catatan demikian: […] putra Bali yang menuangkan adat istiadat tanah kelahirannya dalam banyak cerpen2nja. Dalam cerpennya ia selalu menentang adat dan kepercayaan2 Bali yang sudah tifdak sesuai dengan kemajuan angkatan generasi seangkatannya.”

Akan tetapi, meski yang ia angkat soal sensitif, tak ada gejolak yang tampak membesar di permukaan. Gejolak itu menjalar di bawah, dalam kepala dan dunia batin tokoh-tokohnya, bahkan ketika cerita sudah berakhir pun, tak ada benturan antar sesama tokoh, alih-alih ia menitiskan kegelisahan itu lebih lanjut ke kepala pembaca.

Upaya menitiskan persoalan ke kepala pembaca—ketika cerita berakhir—boleh jadi akan disebut sebagai pola menggantung, sebagaimana dalam gejala cerpen kontemporer terlacak dalam cerpen-cerpen di Koran Tempo ketika diredakturi oleh Nirwan dewanto. Atau dalam fenomena cerpen-cerpen yang dimuat Kompas akan disebut sebagai cerpen yang “menghindari diri dari konflik’ sebagaimana pernah dinyatakan Nyoman Darma Putra.

Akan tetapi saya mengatakan itu adalah pola titisan yang meminta pembaca untuk melanjutkan cerita di luar teks, sehingga gema cerita menjadi lebih awet. Itu hanya mungkin tercapai jika cerita terbangun dengan suasana yang meyakinkan, di mana kita sebagai pembaca terbawa suasana dan masuk ke dalamnya.

“Ketika Kentongan Dipukul di Bale Bandjar” yang telah menjadi penanda nama Rasta Sindhu di dunia per-cerpen-an, bercerita tentang konflik keluarga di puri, antara ayah dan anak. Motifnya relatif umum. Gung Gde Lila, si anak, dilarang menikah oleh sang ayah, Anak Agung Gde, dengan Sulastri. Dari namanya yang tanpa embel-embel—nyaris kuduga nak Jawa, sebelum tahu nama ayahnya, Gurun Gde—jelas itu perempuan biasa.

Dan “perempuan biasa” itu dipersepsi “kurang baik” oleh keluarga puri.

—Kalau kau memilih gadis, pilihlah gadis jang baik. Djangan pilih gadis matjam begitu itu.

—Matjam begitu bagaimana maksud ajah?

— Ja matjam begitu seperti istrimu itu!

Si ayah mengucapkan itu dengan nada merendahkan dan membentak keras sehingga air mata Gung Gde lila menitik karena gemas.

—Bilang terus-terang ajah. Ajah menghendaki seorang menantu dari kasta bangsawan djuga kan?

Tidak disebutkan apa yang dimaksud “kurang baik” oleh si ayah karena Rasta Sindhu tidak menceritakan tabiat Sulastri. Sebagaimana ia juga tidak menceritakan romantika percintaannya dengan Gung Gde Lila. Tapi kehadiran Sulastrilah yang jelas jadi pemicu pertengkaran ayah dan anak itu, sehingga jelas semata persoalannya adalah perbedaan kasta. Sampai si ayah menjatuhkan titah: Kalau kau mau kawin, kawinlah. Tapi ajah djangan kau sebut2 dalam perkawinanmu itu. Dan apabila kau telah kawin nanti, sedjak itu pula kau tidak kuakui keluargaku lagi. Mengerti kau?

Gde Agung Lila tetap kukuh. Ia siap menerima resiko. Persoalannya, keluarga Sulastri yang bukan bangsawan itu terlanjur tersinggung sehingga menolak pinangan Gde Agung Lila. Akibatnya, ayah dan anak dari keluarga biasa itu pun terlibat konflik.

Kedua-duanya, baik konflik keluarga di puri maupun di rumah orang biasa, sama-sama menyoal harga diri dan kehormatan.

Tapi Agung Gde Lila berhasil melarikan Sulastri, dibantu sahabatnya, Made Sukarya. Akhirnya atas ancaman Sulastri kepada sang ayah bahwa ia akan bunuh diri jika tak diizinkan menikah, ayahnya, Gurun Gde mendatangi tempat persembunyian dua remaja jatuh cinta itu dan menikahkan mereka.

Ketika ayahnya meninggal, Gung Gde Lila kukuh tak mau datang ke puri, meski Made Otar utusan puri memintanya berkali-kali penuh pengharapan. Sebagai pembaca kita tiba-tiba saja telah didamparkannya ke tengah suasana konflik yang merambat bagai api dalam sekam, ketika Made Otar datang menjemput Gung Gde Lila—Pulanglah ke puri Tu Nak Agung.

Gde Agung Lila bergeming. Tapi istrinya mencoba meluluhkannya.

(Gung Gde Lila sendiri sudah tahu ayahnya meninggal dari bunyi kentongan tanda kematian yang dipukul di bale banjar; kemungkinan Gde Lila tinggal atau ngontrak masih di banjar yang sama dengan puri asalnya)

Dalam suasana itulah, dengan flash-back, konflik ayah-anak beberapa tahun lalu dihadirkan dan itu cukup menjelaskan alasan Gde Lila tak mau melayat jasad ayahnya. Tapi lebih dari itu, sesungguhnya yang lebih besar adalah konflik batin Gung Gde Lila sendiri. Di satu sisi ia memutuskan tidak akan ke puri, apa pun yang terjadi. Tapi di sisi lain, Sulastri, perempuan yang menjadi “penyebab” ia dulu bertengkar dengan sang ayah justru memohon-mohon kepadanya untuk memenuhi jemputan Made Otar.

Bahkan, Sulastri sendiri memutuskan akan datang ke puri menggantikan diri suaminya, dan itu memancing gejolak dunia batin Gung Gde Lila lebih besar. Hal ini ditandai dialog-dialog yang peram:

—Mari kita pulang

—Pulang kemana lagi Lastri? Kita kan sudah berada dirumah

—Ke Puri

—Aku bukan keluarga Puri lagi

Dan istrinya akhirnya memutuskan pergi ke puri.

—Ja, saja akan ke Puri

Cerpen ini ditutup dengan suasana batin yang bertempur dengan amat dahsyatnya:

Dan Gung Gde Lila dengan dada napas memandang kepergian istrinja dibalik kori, serta panggilan anaknja jang baru bisa membilang papa itu tidak dibalasnja. Dan ia hanja sanggup memedjamkan matanja ketika arakan lewat didepan rumahnja serta suara para pengusung jang gegap gempita itu semakin riuh djuga sampai achirnja menghilang dikedjauhan. Sesuatu telah menggetarkan dajntungnya.

Apakah gerangan yang “menggetarkan djantungnya”? Pertengkaran-pertengkaran masa lalu, sosok ayah, kecamuk diri atau justru merasa dikhianati sang istri? Saat pertanyaan itu bermunculan, saat itulah sesungguhnya pembaca mendapat “titisan” cerita untuk dimasuki dan diimajinasikan masing-masing!

Suasana “mencekam” di sekitar hari pengabenan ini juga tersua dalam cerpen “Lelaki Jang Pulang”. Made Arka, anak tertua seorang keluarga Bali, sejak sebelum kuliah di Yogya sudah punya pemikiran bahwa upacara pengabenan bagi orang Bali sebenarnya bisa dibuat lebih sederhana. Tak perlu dijadikan alasan untuk memerosotkan martabat dan status keluarga. Hal itu diprektekkannya dengan konsisten—dengan resiko pergolakan batin.

Ketika si ayah meninggal, keluarga besar Arka menginginkan upacara pengabenan besar-besaran. Arka menolak dengan kata-kata pamungkas yang lebih menyerupai petuah—pula merujuk Djawatan Agama:

Djanganlah kalian merasa bahwa hal ini akan merendahkan martabat keluarga kita, tapi anggaplah keluarga kita sebagai pelopor andjuran Djawatan Agama, bahwa tiap upatjara pembakaran majat itu tidak perlu selalu besar2an. Jang penting adalah laksana kita selama kita hidup, dan upatjara yadnja jang kita laksanakan berdjalan sebagaimana mestinya.

Galibnya, keputusan semacam itu akan membuat keluarga besar tidak terima dan membuat konflik berlarat-larat. Bisa kita lihat misalnya cerpen “Makam Wayan Tangu” Gde Aryantha Soetama, atau novel Puya ke Puya Faisal Odang tentang upacara pemakaman orang Toraja. Akan ada saja anggota keluarga yang meradang dan maju ke depan membangun alur konflik di permukaan.

Namun di sini, di hadapan Made Arka, anak tertua, semua hadirin terdiam, tertunduk dan “tidak ada seorangpun jang berani membantah keputusannya.” Lewat cara itu pengarang memindahkan kemungkinan konflik kolektif (termasuk konflik fisik) ke dalam konflik batin seorang tokoh. Semacam upaya meredam konflik adat di permukaan, dan memberikan “beban” itu kepada tokoh yang niscaya lebih siap untuk memikulnya karena sudah dipersiapkan untuk menanggung segala kemungkinan itu. Meski bukannya tanpa pengorbanan.

Ini terlihat setelah keputusannya diterima keluarga besarnya, suara Arka justru tersendat. Terbayang beban berat yang bergejolak di batinnya. Setidaknya itu mengingatkannya pada perdebatan ayahnya dengan sang paman soal serupa, dan perdebatan itu muncul lagi saat paman Ketutnya meninggal dunia. Selain menunjukkan betapa latennya soal tersebut, juga menunjukkan bahwa kedua belah pihak tak mau mengalah.

Konflik panas antara ayah dan paman itu terasa sedikit “mendingin” karena telah berlalu, “berlangsung beberapa tahun lalu”. Kini, dengan statusnya sebagai mahasiswa di Yogya, Arka bisa “memenangkan” perdebatan itu, meski dengan cara memindahkan ke dalam batinnya.

Cerpen Suasana

Motif meredam konflik dengan cara memindahkannya ke dunia batin tokoh, hanya mungkin dicapai ketika pengarang bisa meyakinkan pembaca untuk menerima alasan perpindahan itu. Nyoman Rasta Sindhu menurut saya berhasil meyakinkan kita sebagai pembaca dengan motif melibatkan emosi pembaca. Pelibatan emosi itu dilakukannya dengan membangun struktur dan cara bertutur khas cerpen suasana.

Ya, karya-karya Nyoman Rasta Sindhu sangat terasa berakrab-akrab dengan susana. Jika ada puisi suasana, maka hemat saya ada pula cerpen suasana sebagaimana dibangun dengan baik melalui cerpen-cerpen Rasta Sindhu ini. Ia tak perlu membuat ancang-ancang memperkenalkan komponen pendukung cerpennya seperti latar dan tokoh, namun menghadirkan begitu saja komponen yang dibutuhkan disaat perlu.

Ketika mengomentari cerpen Umar Kayam, “Seribu Kunang-Kunang di Manhattan”, Nirwan Dewanto menyatakan, salah satu keberhasilan (jika bukan keasyikan) cerpen dimaksud adalah kemampuan pengarang “mendamparkan kita begitu saja” ke sebuah kamar apartemen di Manhattan, ke sebuah suasana. Tidak penting dari mana kita masuk dan dari kondisi apa kita memasukinya, sebuah suasana yang emosional, bagaimana pun akan menyergap, tak terelakkan.

Itulah yang terlihat dalam cerpen “THR Setragandamaju Pemedilan”. Kita dibawa masuk begitu saja ke suasana di sekitar arena tajen, lengkap dengan suasana batin tokoh-tokohnya. Nyoman Badung, bobotoh yang percaya diri selagi punya uang, leluasa menggoda penjaga warung sambil memesan babi guling dan arak banyak-banyak. Tapi ketika ia masuk arena dan kalah, ia berubah menjadi manusia tunduk dan melupakan pesanan babi guling dan araknya. Tak ada benturan fisik dalam cerpen ini, katakanlah perkelahian, meracau atau mengamuk, kecuali semata suasana perayaan tajen dan perasaan-perasaan mereka yang terlibat, namun semua itu memberi gradasi dan nuansa pada jalan cerita.

Hal ini terlihat juga dalam cerpen “Malam Semakin Sepi dan Sedih” yang “hanya” menceritakan aktivitas Pan Djirna suatu hari, ditemani anjing kesayangannya, si Putih. Pemilik pondok ketjil diudjung barat tegalan itu sibuk sendiri memasukkan ajam2nya kekandang jang terletak disamping kiri pondok.

Aktivitas sederhana itu sangat merepotkan bagi seorang tua seperti Pan Djirna, karena “Begitu ajam2 itu dimasukkan kekandang, ajam2 itu keluar lagi kehalaman pondok melalui lobang2 kandang jang sudah lama tidak sempat diperbaiki.”

Dari sana bukan saja tergambar “ketidakberdayaan” Pan Djirna, tapi juga memunculkan rasa ingin tahu apa yang telah terjadi dengannya. Dari sanalah memang pengarang membawa kita masuk ke dalam kehidupan Pan Djirna yang sesungguhnya: ia yang telah ditinggal mati oleh istri dan anak satu-satunya. Sang anak yang menjadi harapannya dikala tua, meninggal ketika memanjat pohon untuk mengambil sarang burung meski ia sudah sempat melarang (menggambarkan kekerasan hati sang anak). Peristiwa itu sudah lama berlalu, namun akibat yang ditimbulkannya melingkupi suasana hidup Pan Djirna hingga sepanjang sisa usianya.

Cerita ditutup dengan suasana ngelangut—tanpa pretensi, tanpa tuntutan:

Kemudian sekali api ditungku mati. Dan si Tua tertidur. Si Putih melingkarkan tubuhnya. Sedang malam berlalu sepi dan pelan. Desau sungai didasar djurang berlalu tertatih2 merajapi malam jang semakin pekat djuga, dan seluruh tegalan luas itu sepi mati, lengang, kelabu dan sedih.

Pola masa tua yang sepi karena ditinggal pergi orang-orang tercinta, tersua pula dalam cerpen “Dadong Samprig”. Suasana yang dibangun pengarang jauh lebih sederhana. Aktivitas sang dadong menyalakan api di tungku, ayam-ayam ribut masuk kandang dan lampu teplok mulai dinyalakan, dan pembuka cerita yang menyergap tiba-tiba: Dengan tiba2 ia merasa sedih. Airmatanja meleleh dipipinja jang keriput. Dan dengan udjung sarung batiknja, tangan2nja jang tua dan bergetaran, ia menjeka airmata jang menetes itu.

Apa gerangan membuat Dadong Samprig, perempuan tua itu, mendadak bersedih? Sederhana sekali. Mendadak ia teringat anaknya, Made Gedjor, yang belum juga pulang dari mencari rumput ternak. Hari mulai senja dan ia khawatir si anak akan jatuh ke jurang Pulungan yang terkenal dalam—salah satu jalur pusaran lahar Gunung Agung.

Bayangan celaka itu mengental pada bayangan bertahun lalu ketika ia dan Made Gedjor selamat dari letusan Gunung Agung. Tapi suaminya, Pan Samprig, dan anak tertuanya, Wayan Samprig menolak mengungsi. Bagi mereka Dewa tidak sedang marah dan letusan Gunung Agung justru merupakan pitja (anugerah) sebab akan mendatangkan kesuburan tanah Manti—kampung mereka yang gersang. Sedikit banyak ini mengingatkan kita kepada fenomena Mbah Maridjan ketika Gunung Merapi erupsi.

Man Samprig dan anak keduanya terpaksa naik truk pemerintah untuk mengungsi ke Klungkung, sementara Pan Samprig dan anak pertama mereka, bersama warga desa lain yang menolak mengungsi, malah melaksanakan upacara.

Pada akhirnya memang Pan Samprig, sebagaimana nasib mereka yang memilih tetap tinggal, habis dilalap batuan lahar. Ketika pulang mengungsi dan kembali ke desa Munti, tinggallah Men Samprig yang kian menua dengan seorang anak. Dan petang itu tiba-tiba ia bayangkan si anak akan bernasib sama seperti suami dan anak pertamanya: Terbajang dimatanja anaknja Made sedang bersusah-pajah merangkaki punggungan bukit dengan kerandjang penuh daun muluk2, dan dengan tiba2 ia merasa ngeri mengingat djurang jang menganga dekat tegalanja itu.

Bayangan yang tidak-tidak itu beralasan, sebab batinnya masih terhubung dengan bayangan pada almarhum suami dan anak pertamanya, di mana dengan membayangkan saja “ia merasa ngeri”. Tak ada peristiwa mengejutkan hari itu—sebagaimana mungkin juga hari-hari lain—karena Made Gedjor pulang dengan selamat dan sebentar kemudian tertidur karena lelah. Kemudian pondok ketjil itu djadi senjap. Api ditungku mengetjil. Achirnja padam. Suasana yang mengantar imajinasi dan perasaan kita tidak lantas ikut padam!

Cerpen “Sahabatku Hans Schmitter” yang ilustrasinya dikerjakan Danarto itu lebih datar lagi. Dominan berisi dialog antara Hans dan “saja” (baca: saya). Namun karena dialog-dialog itu dibuat sangat intim sembari memuat banyak soal, terutama kena pada suasana Bali yang mulai memasuki proyek pariwisata, sesekali diselingi dialog atau penjelasan tentang pengalaman tokohnya sendiri, maka suasana menajdi hidup. Dialog-dialog Hans yang tajam soal Indonesia dan Bali khususnya memberi gradasi pada keindahan alam dan keramahan penduduk, sebab ia susupkan kontradiksi (tapi tidak secara tajam) tentang para pejabatnya yang suka korupsi—hal yang aktual sampai kini:

—Korupsi dinegerimu jang indah dan kaja raja ini sudah mendjadi sematjam penjakit chronis jang sukar diberantas. Tahu kau? Saya punya seorang sahabat di Surabaja, kukira kalau tak salah, ia seorang pejabat militer. Berpangkat Kapten. Aku fikir. Tapi saja tidak habis fikir, bagaimana ia bisa mendjadi sekaja itu. Saya kagum. Tapi saja djuga heran. Bagaimana ia bisa hidup dari gadji tidak lebih dari lima ribu rupiah dan bisa beli mobil sedan dan sebuah scooter.

Tentang Bali, Hans tanpa ragu berkata:

—Saja heran pada penduduk Bali itu. Tahu kau? Mereka telah membuat sawah2nja sedemikian rupa, sampai ketebing2. Dan sekali ketika aku berdiri didesa Penelokan, kintamani, do you know? Aku betul2 terharu melihat keindahan negerimu. Tapi sajang penduduknya miskin dan sengsara. Sama seperti aku ini.

Sayup-sayup kita mendengar hembusan suara moral, semacam suara moral Navis dalam “Robohnya Surau Kami”. Dan pandangan itu keluar dari seorang Eropa, seorang hippies, yang memliki wawasan dan prinsip dalam petualangan dan kebebasannya. Terbukti ia datang dan pergi sesukanya ke tempat-tempat yang inginkan, bukan dengan “djalan korupsi seperti kebanjakan orang2mu. Ja, pemimpin2 di Indonesia ini”, tidak pula dari dana kedutaan seperti sangkaan orang-orang karena “aku tidak mau disebut pengemis”. Tapi,”Saja bisa merantau sedjauh ini dengan uang yang kukumpulkan sendiri.”

Moralitas seperti itu jelas dikagumi “saja”, sparring-partner Hans dalam banyak cerita, namun sekaligus menggiring keingintahuan kita pada sosok Hans. Dan itu membuat sosok Hans tak bisa lepas begitu saja dari perangkap suasana yang sudah sama-sama dimasuki pembaca.

Keteguhan Hans yang sekilas terasa seperti super-hero, toh luluh juga secara manusiawi ketika ia menceritakan bahwa ia baru mendengar kabar—kabar yang terlambat—atas kematian ayahnya di Jerman. Berbeda dengan kelancarannya bercerita tentang petualangannya, kali itu nadanya jadi tersendat, dan ketika keluarga “saja mengutjapkan sepatah dua patah kata doa bela sungkawa, Hans betul2 menitikkan airmatanja.”

Puncak suasana yang menimbulkan haru ini, hanya mungkin tercapai dari ketekunan Nyoman Rasta Sindhu membangun gradasi dan nuansa suasana semenjak awal. Jika tidak, suasana haru itu pasti akan terkesan sebagai tempelan. Dan cerpenis lawas kita ini jelas bukanlah tukang tempel.[T]

- BACA artikel TATLITERAT yang lain dari penulis RAUDAL TANJUNG BANUA

![Mengenang Joko Pinurbo [2-Tamat]: Sore Hari Bersama Sang Penyair](https://tatkala.co/wp-content/uploads/2025/05/wicaksono-adi.-foto-jokpin2-1-360x180.jpg)

![Mengenang Joko Pinurbo [1]: Menemukan Sajak di Sebuah Rumah, di Ujung Sebuah Gang](https://tatkala.co/wp-content/uploads/2025/05/wicaksono-adi.-foto-jokpin-360x180.jpeg)