JIKA MILAN KUNDERA menyatakan perjuangan manusia melawan kekuasaan adalah perjuangan ingatan melawan lupa, maka Gerson Poyk menyatakan lupa merupakan alat praktis untuk menghilangkan ketakutan dan kecemasan manusia. Jika dalam sejarah Ismail dari Banda adalah penunjuk jalan bagi Portugis dari Malaka ke Maluku, maka dalam fiksi Gerson Poyk, Ismail dari Ternate adalah penyelamat para guru yang terlambat menerima gaji di sebuah SMP negeri Maluku Utara.

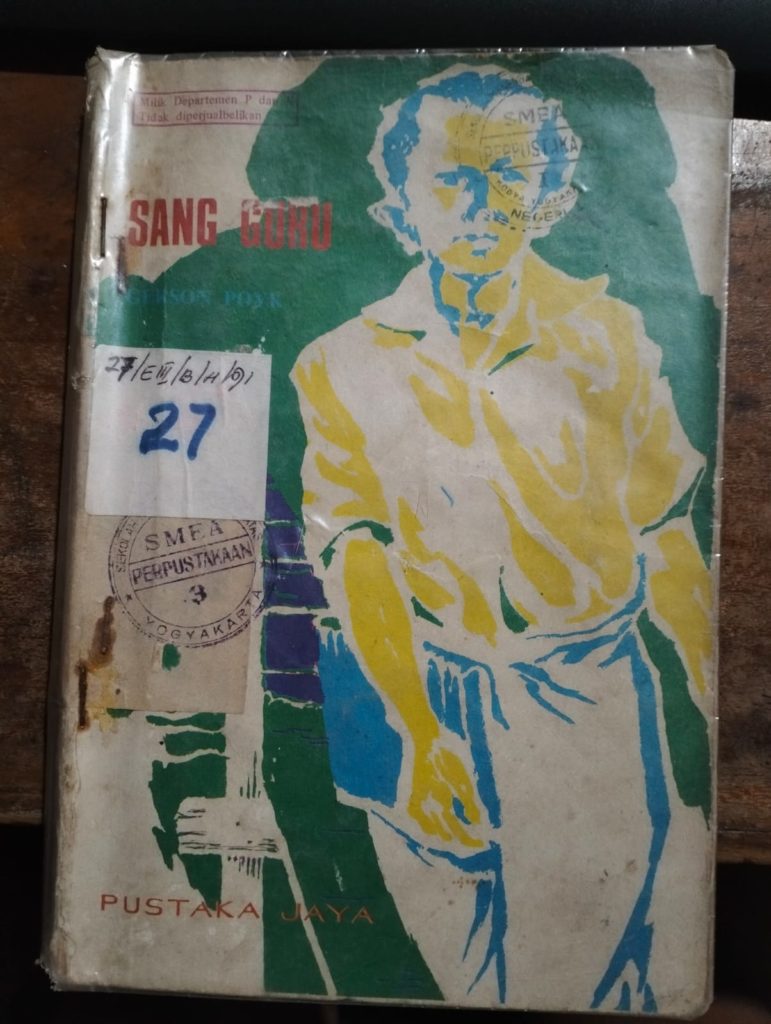

Perbandingan secara tidak langsung itu dapat kita temui dalam novel Gerson Poyk yang ciamik, Sang Guru, terbitan Pustaka Jaya, 1973, cetakan kedua, 1977. Upaya untuk lupa dan pertolongan Ismail si pesuruh sekolah, berlangsung dalam kehidupan seorang guru, Ben (dengan teknik “aku”-an) di tengah ombang-ambing persoalan, baik sebagai guru, terlebih-lebih sebagai manusia biasa.

Gerson Poyk | Foto: Dok. Raudal

Bagi Gerson, guru juga manusia, manusia biasa malah, bukan hanya saat berhadapan dengan murid, kelas dan papan tulis, juga dengan kehidupan sehari-hari yang pelik; kebutuhan pokok, gaji tak lancar, perawatan orang tua, lingkungan pergaulan, kesepian, kebosanan hingga percintaan.

Di tengah kepelikan itu, datang deraan lain atas nama negara, jiwa korsa dan pemberontakan. Itulah perang antara polisi dan tentara, penyusupan RMS, isu Irian Barat dan memuncak pada Permesta.

Maka Gerson Poyk, sastrawan legendaris kita yang terutama produktif era 60-70an itu, menulis perihal “lupa sebagai alat praktis”. Tulisnya soal lupa, saya kutip lebih lengkap:

[…..] Perut kami tidak lagi ketakutan, kecuali perasaan kami yang kadang-kadang menjadi cemas jika mendengar berita bahwa tentara dari Jawa telah bergerak dengan perlengkapan dan jumlah manusia yang lebih besar daripada yang ada di daerah. Tetapi ada suatu alat praktis untuk menghilangkan ketakutan dan kecemasan ini dan alat itu bernama lupa.(1977: 172)

Ada pun tentang Ismail, ia menulis,”Betapa seorang pesuruh, seorang yang tidak terpelajar dapat mengatur uang begitu rupa sehingga dapat menolong guru-guru yang gajinya terlambat.” Selain sebagai pesuruh sekolah, Ismail juga pemilik warung makan kecil, kadang nyambi jadi buruh angkut pelabuhan—menunjukkan ia pekerja keras. “Aku” termasuk orang yang sering menerima pertolongan Ismail, terutama pada masa awal bertugas.

Ismail memberikan utangan makan untuk si “aku” dan ibunya, meminjamkan uang dan kadang menyuruh anak gadisnya, Irma, mengantarkan kopi dan goreng pisang secara cuma-cuma ke gudang tempat “aku” tinggal. Hal itu menerbitkan rasa hormat dan takjub guru Ben kepada Ismail, sehingga sekaligus menunjukkan bagaimana di institusi sekolah, selain guru yang mulia, juga ada pihak lain yang tak kalah mulia dan berjasa.

Perkenalan “aku” (guru Ben) dengan Pak Ismail termasuk unik. Waktu pertama tiba di pelabuhan Ternate dengan kapal dari Surabaya, “aku” sudah bertemu dengannya meski belum kenal nama. Waktu itu, laki-laki berbadan besar dan kekar itu menawarkan jasa mengangkut barang-barang “aku” yang datang bersama ibunya, tapi ditolak dengan alasan tak punya uang. Hanya ia masih tetap berdiri di depan “aku” sambil membujuk,”Bagi-bagilah rejeki yang tuan peroleh, kepada buruh kasar.”

Si “aku” bergeming,”Maaf, rejeki saya hanya cukup untuk diri sendiri.”

Selanjutnya terjadilah jual beli dialog yang sangat hidup, khas Gerson Poyk, termasuk jual-beli tantangan. Sampai akhirnya si buruh membelakangi “aku” sambil berkata mengancam,”Buruh-buruh di sini punya organisasi, tahu!”

“Aku” yang tak mau diancam balas beraksi,”Organisasi kek asal jangan kasar begitu!”

Nyaris terjadi pertengkaran, namun sang buruh yang secara fisik tampak kasar ternyata berhati bijak. Ia tersenyum,”Sudahlah, tuan, jangan taruh di hati. Tuan datang ke sini untuk berdagang?”

“Saya guru, guru SMP.”

Mendengar jawaban itu sang buruh berubah khidmat, dan sapaannya berganti jadi “engku” yang lembut. Rasa hormatnya terbit begitu profesi guru disebut.

“Bayar belakangan kalau engku sudah terima gaji nanti,” katanya hampir berbisik.”Guru-guru di sini banting tulang setengah mati mendidik anak-anak termasuk anak saya. Mereka, termasuk engku nanti, bekerja siang dan malam. Lebih capek daripada saya.”

Tetapi “aku” tetap bertahan terhadap bujukannya. “Tidak usah, Pak. Saya dapat menjadi buruh untuk diri sendiri. Lihat otot-otot saya, Pak!” Lengan bawah “aku” dilipat dengan tarikan otot sehingga otot-otot lengannya mengumpul seperti punggung tikus.

Sang buruh terkekeh. “Engku tentu sudah mengerti bahwa buruh yang sudah bersatu, kata orang, lebih kuat dari otot apa pun.”

Setelah diam beberapa saat, di belakang “aku” sudah berdiri sang ibu beserta Sofie, guru SKP yang ikut naik dari Menado dan menjadi teman perjalanan mereka. Kesempatan itu dipergunakan sang buruh untuk menawarkan jasanya kembali, kali ini melalui sang ibu, dan berhasil. “Aku” kaget karena tak mengerti dari mana sang ibu akan membayar karena mereka tak punya lagi sesen pun uang. Maklum, sebelum berangkat dari Surabaya sang ibu sempat sakit sehingga persediaan uang habis untuk biaya pengobatan.

Hampir saja kita lupa pada perkenalan cukup menegangkan itu, jika saja Pak Ismail tak muncul kembali di bab tiga. Waktu itu, ia menyusul anaknya, Irma, yang mengantar penganan sarapan pagi ke gudang yang ditempati Ben bersama sang ibu.

“Kami tidak sangka Pak punya warung,” kata ibu Ben. Perempuan tua itu masih mengenali buruh pelabuhan yang ia bayar dengan uang pinjaman dari Sofie.

“Tahu begitu kami beli nasi di sana sejak hari pertama,” Ben menyela.

“Warungnya kecil, Pak, terjepit antara toko dan pasar,” katanya.

Begitulah selanjutnya, mereka berkenalan lebih jauh, bercakap hangat dan mencapai kata sepakat. Pak Ismail akan memberi Ben dan ibunya hutangan nasi bungkus setiap hari, dan baru akan dibayar jika sudah gajian. Bahkan Pak Ismail meminjamkan uang pribadinya terlebih dahulu yang diterima “aku” dengan haru.

Peristiwa dan Wawasan

Sengaja saya kutip panjang-lebar bab pertama novel Sang Guru, karena dari situ terlihat bagaimana jalinan simpul cerita akan terurai satu demi satu membentuk plot berliku, genap dalam 20 bab penuh. Detail dan kejelian pengarang nyaris tak meluputkan satu kejadian, sekalipun kecil, demi menyumbang atau menyambung kejadian berikut, menyatukan plot atau membentuk alur baru, setidaknya menambah kekuatan motif tokoh.

“Perkenalan” cukup unik antara “aku” dengan Ismail merupakan contoh. Peristiwa di pelabuhan tidak berakhir, tapi berlanjut dalam “pertemuan tak terduga”, dan bahkan persahabatan mereka mewarnai novel setebal 180 halaman ini.

Jika kita ingin belajar dari salah seorang legendaris prosa Tanah Air ini, maka hal yang terkesan sederhana tersebut perlu diperhatikan benar. Dalam sejumlah novel, kerap kita jumpai suatu peristiwa menghilang begitu saja seolah hanya pelengkap dari suatu halaman atau bab, dan peristiwa lain dibangun dari awal lagi sehingga cerita bergerak lamban atau berputar-putar, mandeg dan menggenang.

Gerson Poyk tidak. Ia mendayakan betul setiap peristiwa yang ia pilih, meski kadang peristiwa itu sendiri awalnya terkesan bukan peristiwa “pilihan”—yang dipungut atau dipilah dari kegawatan peristiwa besar, misalnya—sehingga pembaca pun kerap tidak sadar bahwa itulah nanti justru memegang peranan penting dalam gerak cerita selanjutnya. Misalnya, dari peristiwa kecil di bioskop, yang disaksikan Ben, Irma dan Frits, terjadilah perang saudara antara mobrig dengan tentara.

Malam itu di bisokop mereka bertiga duduk di belakang deretan mobrig (polisi, brigade mobil), dan tentara. Mobrig itu ada yang membawa istri, atau mungkin pacar, dan sedang asyik nonton terjadi keributan.

“Maaf Pak, maaf, saya tidak sengaja, Pak!” kata si tentara di barisan belakang.

“Apa maaf, pacar saya lapor, kau korek pantatnya tiga kali dengan kaki!”

“Benar, saya angkat kaki ke kursi depan tetapi tidak sengaja mengorek.”

Tiba-tiba terjadi pukul-memukul. Suasana jadi ramai tak keruan Tontonan di layar berganti tontonan di tengah ruangan. Peristiwa itu seolah selesai di sana, dan besoknya Ben dan kawan-kawan sudah bisa ngerujak. Namun ternyata, perkelahian berlanjut bahkan kian besar karena melibatkan masing-masing kesatuan. Demi jiwa korsa, peluru pun berhamburan.

Perang kian membesar, membuat warga kota mengungsi, terjadi kebakaran dan penjarahan toko. Isu RMS dan masalah Irian Barat mencuat—sekaligus mengingatkan kita pada kerusuhan Ambon/Maluku pada masa awal reformasi—dan selanjutnya dari situlah terjadi ketegangan, sekaligus kekonyolan dan kekocakan.

Konflik tentara vs mobrig itu secara tidak langsung jadi penyebab terjawabnya ungkapan cinta “aku” kepada Sofie yang lama terkatung-katung. Saat tembakan gencar, mereka bersembunyi di bawah kolong tempat tidur, dengan posisi “aku” memeluk melindungi Sofie. Dari situ mereka resmi pacaran, bahkan kemudian terlalu jauh sehingga mereka harus merencanakan segera perkawinan.

Saat mengungsi, si “aku” bertemu dengan pengungsi lain yang sedang membawa beras jarahannya dari kota yang terbakar. Ternyata di dalam karung beras itu tersimpan beberapa botol mutiara. Demi hormatnya kepada sang guru, sebotol mutiara dihadiahkan pengungsi itu kepada “aku”.

Hadiah mahal itu membuat perang batin dalam diri “aku”: apakah harus dikembalikan atau dipakai untuk kebutuhan sendiri? (Sekilas mengingatkan kita pada Minke yang mendapat kado pernikahan dari Robert Suurhof berupa kalung emas curian. Jika Minke mantap berkeputusan mengembalikan emas itu kepada Tuan Sekaut, Ben masih tarik-ulur, kadang karena bimbang, kadang karena situasi belum memungkinkan).

Saat konflik reda, terjadi peristiwa biasa lainnya yang berdampak luar biasa. Suatu hari, pasangan Ben-Sofie dan Frits-Irma, ditemani adik Irma, Said, tamasya ke pantai. Dalam suatu kesempatan si adik terjun salto dari tebing selayaknya anak-anak pantai mandi bersuka. Namun sayang, kepala Said terbentur batu karang dan lehernya kemungkinan patah. Untuk mengobatinya ia harus dibawa ke Menado.

Persoalannya siapakah yang akan bertanggung jawab membiayai pengobatan dan perjalanan ke Menado? Warung ayah Irma baru saja terbakar, sedikit simpanan emas ibunya tak bisa dijual karena kehidupan belum normal. Situasi panik itu membuat Ismail, ayah Irma, lepas kendali. Apalagi Said adalah anak lelaki satu-satunya. Tanpa sungkan lagi ia tinju mulut Ben, minta pertanggungjawaban. Mulut guru muda itu bengkak dan beberapa giginya goyah. Tapi Ben tak membalas dan bilang siap bertanggung jawab. Ia teringat simpanan mutiaranya yang jika dijual di Menado dapat membiayai semua kebutuhan mereka.

Peristiwa kecelakaan Said dan reaksi ayahnya begitu alamiah, sehingga kita tak sempat berpikir itu akan menciptakan peristiwa lain yang tak terduga. Meski Ismail akhirnya meminta maaf—karena dijelaskan Irma bahwa adiknya sendiri yang memutuskan terjun dari tebing—tak ayal peristiwa itu membuat segalanya berubah. Itulah awal hampir semua tokoh—dengan begitu juga setting cerita—berpindah dari Ternate ke Menado. Ben, ibunya, Sofie, Frits, Irma dan ayahnya mengantar Said. Pertimbangannya: Sofie dan Frits orang Menado, jadi Irma dan ayahnya bisa numpang di rumah mereka selama perawatan Said. Sekaligus, Ben dan Sofie juga akan menikah.

Mutiara dalam botol itu dibawa Ben dengan mantap, sebab akan digunakan untuk mengobati adik Irma, dan sisanya buat biaya pernikahannya dengan Sofie. Meski Sofie menolak menggunakan uang dari berjualan mutiara jarahan itu dengan alasan filosofis yang masuk akal. Bahwa perkawinan yang suci jangan ternodai dengan barang kotor. Mereka sempat bertengkar meski sebotol mutiara itu tetap dibawa Ben ke kapal.

Saat kapal siap berangkat, datanglah A Tong ditemani laki-laki pengungsi yang dulu memberi Ben hadiah. A Tong mencari botol mutiaranya yang dijarah. Ben panik. Jika ia kembalikan mutiara itu kepada A Tong, dari mana modal membiayai perjalanan mereka dan pengobatan Said? Bagaimana ia harus bertanggung jawab? Bagaimana pula ia akan melamar Sofie sesampai di Menado? Tapi jika ia tak mau mengembalikan, bukankah itu kriminal?

Akhirnya dengan berat hati ia putuskan mengembalikan sebotol mutiara itu. Ia terpaksa berterus-terang kepada Pak Ismail bahwa mutiara inilah yang membuatnya sanggup bertanggung jawab membiayai pengobatan Said. Melalui Pak Ismail, ia minta botol itu diserahkan kepada A Tong yang kini sudah mulai menyusul naik ke atas kapal. A Tong sangat senang mendapatkan kembali sebotol mutiaranya yang hilang, dan karena itu ia memberi Pak Ismail dan Ben hadiah masing-masing sebutir mutiara.

Dua butir mutiara tentu tak bakal cukup menanggung kebutuhan mereka semua. Pak Ismail sangat terpukul. Tapi Ben mencoba mengajak Pak Ismail berunding di rumah orang tua Frits. Kedatangan Ben disambut makan besar oleh keluarga Frits yang baik. Hanya Pak Ismail tampak gelisah. Ketika Ismail mengambil nasi sedikit, ayah Frits menambahnya dengan menyendokkan nasi banyak-banyak. “Orang Menado kuat makan,” kata ayah Frits.

Ben memperhatikan Pak Ismail yang menahan penderitaan. Nafasnya sesak dan selalu mengigit-gigit geraham dan kadang memejamkan mata.

“Sakit?” tanya ayah Frits.

“Tidak, tidak, Pak,” jawab Ismail. Pastilah ia memikirkan anaknya yang terbaring di rumah sakit. Selesai makan, Ismail mengajak Ben naik dokar ke pantai yang bersemak. Di sana, ia bentang daun pisang, lalu ia berak di atas daun pisang itu. Ben mulai waspada. Suasana jadi tegang. Situasi telah membuat Pak Ismail jadi abnormal. Apalagi sehabis berak, ia korek-korek tinjanya di atas daun pisang itu.

“Jangan jorok dan edan, Pak Ismail!” bentak Ben.

Tapi, Pak Ismail menjawab tenang,“Sekarang marilah kita mulai menghitung.”

“Apa yang perlu dihitung?”

“Mutiara yang kuselamatkan dari A Tong. Saya menelan beberapa biji mutiara A Tong sebelum sisanya saya serahkan di kapal.”

Terjawablah sudah penyebab penderitaannya, dan dengan modal mutiara yang sudah dicuci bersih dengan air laut itu Pak Ismail mendapat modal membiayai pengobatan anaknya dan membuka warung di Menado. Bahkan setelah Said meninggal, Ismail memanggil istri dan anaknya yang masih tertinggal di Ternate untuk pindah ke ujung utara Celebes. Ben pun mendapat bagian untuk biaya kawin!

Begitulah, peristiwa biasa susul-menyusul dengan peristiwa luar biasa, kesahajaan dan kegilaan berbaur. Keliaran ceritanya bukan saja bagaimana ia mengeksplorasi hal-hal jorok seperti tinja—saya lupa apakah Seno Gumira waktu menyoal “Tinja dalam Sastra Indonesia” sempat membahas karya Gerson—namun juga oleh sikap nyentrik tokoh-tokohnya. (Dalam Mathias Akankari misalnya, ia menceritakan bagaimana Mathias yang berasal dari Papua itu menjadikan kotekanya sebagai seruling. Itu pun bukan sekadar kocak, tapi bentuk lain perlawanan atas kemapanan rezim).

“Peristiwa biasa” yang mengakibatkan peristiwa lain yang luar biasa, padan dengan upaya Gerson membentuk kerangka yang lebih besar dari cerita, yakni tematik. Cerpen-cerpennya terkesan seperti berangkat dari remeh-temeh tema pinggiran, seperti soal jaket dan tanah kosong yang ditanami singkong, pedagang ikan keliling, pasangan dansa yang kesepian atau pengacara yang sudah pikun. Namun semua itu tidak kosong dari wawasan dan tujuan.

Kita bisa flash-back bab kedua Sang Guru, ketika “aku” datang menghadap kepala sekolah melaporkan kedatangannya sekaligus minta uang panjar dari haknya sebagai pengajar. Dialog yang dibangun bukan saja soal lancar berbaku jawab, juga bernilai kesetaraan dan elegan, cermin kepercayaan diri seorang guru di tengah kemiskinannya.

Lebih dari itu, dialog memuat gagasan dan wawasan, bahkan sekalipun itu melibatkan buruh kasar seperti Pak Ismail di pelabuhan yang pikirannya sejernih air laut penuh ikan ketika bicara soal organisasi buruh dan penghormatannya pada sosok guru.

Sebagian orang menganggap bahwa wawasan itu lebih berupa suara pengarang yang menginfiltrasi narator atau tokoh cerita. Sebagian anggapan itu benar, sebagaimana dapat dilihat dalam cerpen “Tiwul” yang masuk dalam Cerpen Pilihan Kompas 1999, Derabat. Atau dalam cerpen “Pengacara Pikun” yang dimuat Kompas 21 Juli 2023. Cerpen itu memang menyusupkan banyak amanat, yang tentu saja berasal dari wawasan narator atau pengarang. Namun begitu, Gerson menyusupkan lewat cara yang elegan, jika bukan kocak atau melalui dialog pingpong yang sambung-menyambung.

Dalam Sang Guru, wawasan itu relatif berhasil, seperti dapat dilihat dari percakapan “aku” dengan kepala sekolah.

“Kenapa saudara terlambat?” sergah kepala sekolah.

“Saya terlambat?” si “aku” balik bertanya, dengan satu kesadaran: apakah ia tak tahu bahwa perhubungan laut di Kepulauan Maluku ini sangat sulit?

“Saudara agak terlambat,” kepala sekolah meralat.

Dan dijawab dengan lempang,”Lama menanti kapal.”

Maka sang kepala sekolah mengangguk-angguk sebentar, lalu keluarlah wawasan bahari dari mulutnya, dengan terasa sangat wajar,”Kita perlu lebih banyak kapal. Saya telah menganjurkan kepada murid-murid kita supaya menaruh perhatian kepada laut.”

Selanjutnya dalam percakapan itu terungkap pula sosok Ben, sang guru, lebih lengkap. Bahwa ia bersekolah di Surabaya, namun ia bukan orang Surabaya, melainkan orang Rote, NTT. Sehabis ujian, ia berlayar ke Singapura dan Hongkong sebagai buruh kasar pengantar hewan. Ketika kembali ke Surabaya, beslit mengajarnya ke luar untuk Ternate, dan bersama ibunya yang sudah tua, ia berangkat ke timur. (Seorang guru muda membawa ibunya ke tempat mengajar, ini sudah merupakan keunikan tersendiri yang penuh nilai).

Bagi kepala sekolah menjadi tenaga kasar di kapal tidaklah cocok bagi seorang guru yang mulia. Ben tak sepakat. Ia hadirkan wawasan tentang kemuliaan profesi jadi anak buah kapal dan hobinya menjelajah Nusantara dengan gratis.

Pendek kata, pertemuan dengan kepala sekolah membuatnya dapat pinjaman uang sekedar buat beli nasi bungkus, sekaligus dapat tempat tinggal di gudang sekolah yang berisi peralatan olahraga dan alat-alat peraga—yang pernah membuat sang ibu sakit karena shock mendapati tengkorak dan kerangka peraga dalam lemari. Lebih dari itu, kita mendapatkan dialog-dialog berisi karena gagasan dan wawasan, walaupun tak mesti paradigmatik.

Serunya Kehidupan Guru

Novel Sang Guru mendedah kehidupan guru dengan seru, kocak, lucu habis, tapi juga mendebarkan dan menegangkan. Kesejahteraan guru bukan hanya dibicarakan sebagaimana di seminar-seminar, tapi dilakoni langsung oleh tokohnya secara tunggang-langgang, dan dengan sepanjang-panjangnya akal. Alhasil, kehidupan guru yang serba kekurangan, tidak berarti selalu berbuah duka derita. Tak selamanya pula sosok guru terkait hal-hal normatif yang menempatkannya laksana super-hero yang dapat digugu dan ditiru begitu saja.

Gerson menampilkan guru sebagai manusia biasa yang berhadapan dengan suka dan gembira, kekonyolan dan kelucuan, bahkan kenakalan-kenakalan tatakrama dan susila. Tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang didramatisir, demi membuat perbedaan hitam-putih, yang membuat sosok guru serba tahu dan sempurna.

Keseruan kehidupan guru terlihat ketika Ben mengalami plonco di PBB (Persatuan Bujang Bingung). Di situ bergabung para bujang dari sejumlah kalangan seperti jaksa dan hakim muda, tentara dan polisi, termasuk Frits. Guru “koboi” itulah yang menjebak Ben bergabung dengan komunitas itu, setelah menuduh,”Apakah kau homo karena ke mana-mana hanya dengan dua orang murid lelaki?”

Ben tentu tak terima, maka ia terima tantangan untuk datang ke sebuah rumah menjumpai para gadis. Namun ketika ia datang, tak ada gadis-gadis itu. Yang ada hanya barisan lelaki kesepian, dan dari situlah terjadi plonco gila-gilaan. Ben diberi minuman keras hingga mabuk, lalu dikado pakaian dalam wanita. Pakaian itu ternyata dicuri dari jemuran kompleks guru SKP, di mana Sofie juga tinggal di situ. Ben dituntut mengembalikannya jika tak ingin ia dituduh sebagai pencuri dan kabarnya akan tersiar ke seluruh kota. Pusinglah Ben dibuatnya, hingga akhirnya ia nekad mengirimkan lewat kantor pos.

Tapi semua itu membuat Ben jadi pribadi yang berani. Ia juga punya banyak kawan dari kalangan militer dan instansi. Kelak, ini memberinya peran signifikan menghentikan konflik tentara dengan mobrig. Karena kenal dengan komandan mereka, Ben ditunjuk sebagai penghubung dan pengantar surat kedua kubu, termasuk untuk gencatan senjata dan berdamai. Tak kalah penting, pemulangan hadiah dengan pos itu membuatnya berani datang ke tempat Sofie menanyakan apakah barang-barang berharga penghuni asrama sudah diterima. Sejak itu keduanya tak lagi sungkan bicara soal asmara.

Frits sendiri memang adalah guru “koboi” yang cepat disukai Ben. “Orangnya bertipe pikinis dan celoteh sekali. Celotohnya kadang-kadang bernada mengejek tetapi kalau diejek, dia tak akan marah melainkan mengubahnya menjadi kelakar yang bertele-tele. Dia boros. Rokoknya selalu disorong padaku. Ya, kami menjadi intim tiba-tiba.”

Sikap seperti itu membuat Frits tak disukai guru-guru sejawat yang rata-rata normatif, tapi sebaliknya ia sangat disukai muruid-murid. Ia suka mempermainkan guru yang lebih tua, misalnya Ibu Maria, guru pelajaran Ilmu Bumi yang ia anggap tak tahu tentang bumi. Mereka berdebat seru, memperlihatkan soal-soal pedagogis. Frits yang muda memperlihatkan wawasannya yang luas, sementara Ibu Maria bersikukuh dengan hal normatif seperti susila.

“Pengetahuan guru-guru di zaman penjajahan tidak seluas guru-guru zaman sekarang. Apa tidak begitu ibuku Maria yang tercinta?” kata Frits sambil meringis.”Di waktu penjajahan dulu, pengetahuan ilmu bumi di sekitar Weltevreden, kemudian semua got-got di negeri Belanda. [……] Dulu Ibu Maria belum mengenal atom, proton dan elektron, hanya mengenal tenaga gaib alias guna-guna. Benar apa tidak?”

“Hei, anak muda yang nakal!” kata Ibu Maria sambil menunjuk Frits dengan mistarnya. “[….] Kenyataan bahwa di masa sekarang justru kesusilaan dalam pendidikan dilanggar oleh guru-guru yang muda,” Ibu Maria membelalak.”Ingat, ingatlah pengalaman sendiri, bermain cinta di pantai yang ada angin sibu-sibu, sioh!”

Ucapan Ibu Maria itu merujuk tentang kabar santer bahwa Frits pernah didapati orang bercinta dengan Irma di pantai. Irma adalah mantan murid mereka. Padahal awalnya, Frits sengaja mendampingi Irma karena sering berkerudung kain sarung duduk murung di pantai. Ia sering dimarahi ibunya, salah satu faktornya, konon sang ibu cemburu—“kegilaan” Gerson yang lain—bahwa ayahnya, Ismail, lebih dekat kepada Irma.

Maka Frits menanggapi dengan santai,”Itu fitnah. Kalau saya bersalah sudah lama dipidana. Tapi nyatanya saya masih mengajar.”

“Efek pidana tidak ada, tetapi efek psikologis dan sosial sangat terasa. Mengerti anak muda setan?” darah Bu Maria mendidih.

Demikianlah, perdebatan semacam itu bukan hanya seru diikuti dari segi tingkah laku, namun terlebih muatan dialog-dialog yang tak kosong dari pelbagai wawasan. Sekalipun itu mungkin tidak lazim dan terkesan kurang ajar.

Cerita tentang guru yang tak banyak berada di kelas setrta tingkah-laku seru mendekati gaya petualang, membuat profil guru Ben dan Frits berbeda jauh dengan profil guru-guru lain dalam karya sastra lain. Misal Guru Isa dalam Jalan Tak Ada Ujung Mochtar Lubis. Guru Isa banyak bergulat dengan persoalan psikologis. Ketertekanan menghadapi Hazil, ketakutan pada perang dan kekhawatiran tak mampu membahagiakan istri.

Juga berbeda dengan profil guru Salam dalam novel Pergolakan Wildan Yatim, di mana Salam digambarkan sebagai guru ideal: taat beragama sekaligus pembahru. Meski ketiga cerita ini sama-sama berlatar konflik—Guru Isa di zaman Jepang, Salam pada masa pemberontakan PRRI, kemudian milisi PKI, dan Ben dan Frits pada masa konflik Ternate dan berlanjut pada Permesta di Menado. Apalagi jika dibandingkan dengan profil guru-guru dalam Laskar Pelangi yang penuh bakti dalam makna harfiah.

Secara praktis dan didaktis, Sang Guru juga bukan semacam novel panduan moral seperti Toto Chan atau Dua Belas Pasang Mata, sepasang novel pendidikan Jepang.

Karena itu saya tak heran, ketika pertengahan tahun 2000-an saya ditelepon seorang kepala sekolah sebuah SMA Negeri di Kuta minta dicarikan novel Sang Guru. Novel itu akan ia jadikan bahan disertasinya. Ketika saya bilang bahwa sosok guru dalam novel itu beda dengan sosok guru yang diidealkan negara dan masyarakat, kepala sekolah itu—yang kini sudah bergelar doktor, Dr. I Nyoman Tingkat—langsung menyambar,”Justru itu, Pak!”

Dalam hal menghadirkan keindahan, sejarah dan mitos Maluku Utara, Gerson tak mau kalah dengan karya sastra lain semisal Ikan-Ikan Hiu, Ido, Homa. Hanya Romo Mangunwijaya dengan persfektif bangsawan di masa silam, sementara Sang Guru dari segi rakyat kebanyakan di masa lebih kekinian.

Begitu pula Cala Ibi yang sangat tertib dengan “tamasya bahasa”, sedang dalam Sang Guru sangat terasa bagaimana pengarang membiarkan narasinya mengalir tanpa banyak eksplorasi sehingga terkesan konvensional jika bukan ngepop, namun dalam banyak bagian nilai-nilai dan kekuatan susastranya mencuat tak terbantahkan.

Dalam menggambarkan alam timur, khususnya Maluku, ia sehidup dan sekuat novel Beb Vuyk, Sebuah Rumah Nun di Sana yang berkisah tentang “aku” sebagai pengusaha penyulingan minyak kayu putih. Novel Beb Vuyk begitu tenang, tak banyak gejolak, namun terstruktur rapi, kronologis dan hening. Sedangkan Sang Guru bergerak gesit, ke sana ke mari, melonjak girang dan menyelam liar, meski tak kehilangan kaitan dengan alur.

Novel “Sang Guru” karya Gerson Poyk | Foto: Raudal

Banyak kita baca cerita tentang guru yang seolah dikerangkeng di ruang kelas, menghadapi dinding dan pagar sekolah. Sedang Gerson membawa Ben dan koleganya sesama guru, bermain di alam raya Maluku yang indah. Memancing bersama murid, bersampan dan berenang, menonton di bioskop hingga mementaskan sandiwara.

Hal ini jelas kelebihan novel karena memberi pemaknaan ruang sosial guru yang lebih luas. Namun di sisi lain boleh jadi kekurangan sebab ruang kelas tak terhadirkan justru dalam cerita tentang guru. Dalam Sang Guru, sangat sedikit, untuk menyebut nyaris tak ada adegan guru mengajar di kelas atau interaksi dengan murid di sekolah. Padahal, bagaimanapun, ini menarik untuk dieksplorasi, dan Gerson luput saking asyiknya bermain di luar pagar sekolah.

Kekurangan ini saya kira juga terdapat dalam hubungan percintaan Ben dengan Sofie serta Frits dengan Irma. Percintaan yang lurus-lurus saja, tak ada faktor X yang membuat kisah cinta mereka sedikit berliku. Begitu pula adegan Sofie yang marah dan meremukkan baju pengantinnya ke dalam tong sampah karena dibeli dari hasil penjualan mutiara yang diselundupkan melalui kotoran Ismail.

Biasanya dalam berbaku jawab, Ben berpantang kalah dan ada saja celah yang membuatnya tampak cergas ketimbang keras kepala. Tapi kali itu Ben tampak menyerah. Ia memungut baju itu dari tong sampah sambil menganggap bahwa istrinya terbawa emosi karena hamil. Padahal, menurut saya masih ada celah baginya untuk “memenangkan” pertengkaran sembari membuat sang istri tenang. Ben bisa menjawab bahwa uang untuk membeli baju pengantin itu berasal dari sebutir mutiara yang dihadiahkan A Tong. Bukankah itu sah? Jadi ada alasan untuk “menyucikan” perkawinan mereka.

Sebagai pengarang, seseorang wajar bisa luput, sebagaimana Gerson luput menjemput peristiwa sebelumnya saat keberangkatan di kapal. Ia juga luput mengeksplorasi lebih lanjut dunia sandiwara yang ia pentaskan bersama murid-muridnya. Lewat kepiawaian Gerson mencipta alur bayangan—seperti cerpen “Dalam Irama Walsa”—pentas sandiwara itu, menurut saya, juga berpotensi membuat “cerita dalam cerita”.

Saya juga sempat merasa kurang sreg ketika Ben—sebagaimana Frits—memutuskan bergabung dengan tentara Permesta, karena dengan demikian ia meninggalkan profesi utamanya sebagai guru. Hal tersebut membuat plot terasa bergegas demi mengalihkan fokus dari kehidupan harian seorang guru yang biasa dengan hal-hal kecil, ke peristiwa politik besar. Untunglah itu hanya sekadar variasi, untuk selanjutnya Ben dipaksa keluar dari kesatuan. Istrinya, Sofie, yang bersetia dengan profesi awalnya, meminta familinya yang banyak jadi petinggi tentara Permesta untuk mengeluarkan Ben. Selesailah satu eksemplar kecil kehidupan Ben di jagad politik yang kacau. Dan jalan keluarnya sungguh tak terduga.

Sedang nyenyak-nyenyaknya tidur, pintu kamar Ben diketuk orang. Frits berdiri di depan pintu dengan pakaian hijau dan pistolnya, menenteng sebuah bungkusan.

“Apa yang kaubawa, Frits?”

“Bawa pekerjaan, supaya kau jangan nganggur!”

Frits membuka bungkusan itu: sebuah bangku yang ujungnya dipasangi besi serupa leher angsa dan bermata mirip gergaji.

Ternyata itu alat kukuran kelapa. Dengan alat itu Frits menyarankan Ben mengungsi ke kebun kelapa orang tua Sofie dan membuat minyak yang nanti bisa dijual ke warung mertuanya, Ismail (Frits sudah menikah dengan Irma). Itu dilakukan Ben. Dalam gejolak pemberontakan Permesta, Ben menyimpan ijazah gurunya dalam bambu, lalu badannya yang biasa tegak di muka kelas sekarang duduk membongkok di atas bangku memarut kelapa. Mengharukan, merebakkan air mata.

Biografi dan Perjumpaan

Suatu hari di studio Made Wianta, Tanjung Bungkak, Denpasar, seorang laki-laki berbaring miring seperti patung Budha tidur. Di tengah diskusi seru sejumlah pekerja seni, laki-laki botak itu mencedukkan kepala hanya untuk bilang,”Manusia makhluk peradaban karena ia hewan yang berpikir!”

Setelah itu ia berbaring lagi dan forum segera menyambar umpan yang ia berikan.

Saya penasaran melihat lelaki nyentrik tapi kata-katanya sangat didengar itu. Setelah saya cari tahu, ternyata itulah Gerson Poyk yang namanya sering saya dengar. Itu perjumpaan saya pertama kali dengan Gerson, membuat saya mencoba merumuskan keadaan dirinya.

Tampilannya sederhana, cenderung bersahaja, tapi jiwa muda dan parlente jelas membayang dari sikapnya. Rambut gundulnya, jika saya banding-bandingkan sekarang tampak mirip Michail Foucault di sebuah cover buku, penuh senyum dan cerah.

Kesan seperti itu tak hilang ketika bertahun-tahun kemudian saya jumpa dia kembali di Makassar. Waktu itu banyak pengarang Tanah Air berkumpul dalam Pertemuan Pengarang Indonesia yang diinisiasi oleh Radhar Panca Dahana. Setahu saya, ini ruang perjumpaan pengarang Indonesia paling akbar pasca Orde Baru, bahkan jika dibandingkan dengan Kongres Kebudayaan yang bukan semuanya dihadiri kalangan sastrawan.

Jelas Gerson semakin tua tapi jiwa muda tetap memancar dari sikap dan senyumnya. Saya saksikan ia sering mondar-mandir dari satu lajur kursi ke lajur kursi yang lain, bercakap dengan satu pengarang ke pengarang lain, termasuk datang pergi ke kelompok pleno, dan ke luar-masuk ruangan tentu saja. Itu menunjukkan kelincahannya dan tak diam di satu tempat. Dia membawa buku kumpulan cerpen dan novelnya yang dicetak sangat sederhana, tampaknya ia terbitkan sendiri.

Dari perjumpaan, membaca biografi dan menilik sejumlah karyanya, secara tentatif dapatlah saya katakan bahwa karya-karyanya mencerminkan dirinya, atau sebaliknya. Ini sesuai pengakuannya yang tanpa ragu menyebut bahwa sebagian besar cerita yang ia tulis berdasarkan pengalamannya baik langsung maupun tidak, ditambah imajinasi sana-sini. Karena itulah, novel Sang Guru, benar-benar berangkat dari pengalaman Gerson sendiri yang pernah menjadi guru. Sebagai mana ditulis di back-cover:

Buku roman ini berdasarkan petristiwa-peristiwa yang dialami sendiri oleh pengarangnya, tatkala ia menjadi guru di Ternate, ditulis amat indah dengan gaya yang lancar serta memikat, dengan tokoh utamanya seorang guru yang selalu terjebak dalam situasi yang harus dikuasainya. Pertempuran, percintaan, suka-duka dan ketegangan-ketegangan berjalin dengan keindahan pulau terpencil itu.

Setamat SGA Kristen, Surabaya (1956), Gerson memang mengajar di SMP dan SGA Negeri Ternate (1956-1959). Selanjutnya ia pindah ke Bima, Sumbawa (sampai 1963). Gagasan awal novel Sang Guru muncul di Ternate, lalu ia tulis di Bima tahun 1962 dan diselesaikannya di Iowa City saat menjalani International Writing Program Iowa University.

Dari sumber biografinya yang lain, disebutkan Gerson bernama lengkap Herson Gubertus Gerson Poyk dan nama pnaggilan Be’a. Ia dilahirkan di Namodele, Pulau Rote, NTT, 16 Juni 1931. Sebagai putra pegawai negeri ia ikut berpindah-pindah tempat tinggal mengikuti tugas orang tuanya. Akibatnya ia juga keluar-masuk beberapa sekolah. Tapi masa bersekolah seperti di Sekolah Rakyat (SR) Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores Barat, memberi kesan berarti baginya. Masa itu merupakan sumber inspirasi bagi banyak cerpen dan novelnya. Sebagai pemeluk Kristen yang taat, ia sempat bercita-cita menjadi pendeta.

Gerson Poyk pada Forum Pengarang dan Pendongeng Indonesia di Makassar tahun 2012 | Foto: Raudal

Kerja menjadi guru bagaimanapun mengikatnya di satu tempat, mungkin membuatnya merasa kurang bebas. Setelah tujuh tahun menjadi guru ia akhirnya mundur dan memilih menjadi wartawan Sinar Harapan. Kerja jurnalistik membuatnya keliling Tanah Air menuntaskan hobinya. Dari karya jurnalistik ia pernah dua kali berturut-turut mendapat Penghargaan Adinogoro, 1985 dan 1986.

Di tengah kesibukan sebagai jurnalis senior, Gerson tetap produktif menulis karya sastra yang dipublikasikan secara luas di Majalah Sastra, Mimbar Indonesia, Ragi Buana, Jaya, Cakra, Minggu Pagi, Horison dan surat kabar Sinar Harapan, Kompas, Kami, Trompet Masyarakat dan lain-lain.

Bukunya yang pertama roman Hari-Hari Pertama (1968), lalu kumpulan cerpen Matias Akankari (1972), menyusul novel Sang Guru dan Cumbuan Sabana (1979). Karyanya yang lain, Giring-Giring, Oleng-Kemoleng & Surat-Surat Cinta Rajagukguk, Nostalgia Nusa Tenggara, Jerat, Di Bawah Matahari Bali, Tarian Ombak dan Savana, Mutiara di Tengah Sawah dan Poti Wolo. Ia juga menulis sebuah otobiografi yang terbit dalam buku Aku, Surabaya dan Nakamura (1989).

Karya Gerson sarat dengan muatan lokal Nusa Tenggara Timur, seperti novel Poti Wolo berasal dari nama setan berkepala kuda, berkaki satu dan berbau busuk yang hidup dalam khazanah cerita anak Manggarai. Begitu pula cerpen “Nostalgia Nusa Tenggara”, merupakan memori masa kecil tentang perasaan cinta kasih bunda di kampung halaman.

Novel Tarian Ombak dan Savana berlatar alam Rote—dengan laut Sawu dan Sabana—yang kering namun subur jika datang musim hujan, membuatnya bersenandung indah di ladang jagung. Ia juga menulis novel Enu Molas di Lembah Lingko, berlatar konsep “subak” ala Manggarai yang dikenal sebagai sawah lingko (sawah berbentuk jaring laba-laba). Tak tahu, apakah sudah masuk daftar warisan dunia UNESCO.

Dalam tahun 2000-an, ketika usianya kian menua, banyak cerpennya yang tersiar di surat kabar berlatar Kupang atau Rote. Kadang tanpa alasan signifikan latar itu ia seret ke timur. Misalnya dalam cerpen “Tiwul” di mana tokohnya “aku” (Pak Tua), setelah menerima ganti-rugi tanahnya di Jakarta memutuskan berjualan ikan keliling di Kupang. Ia tinggalkan keluarganya di Jakarta dengan membuka warung. Hal itu membuat alur cerpen jadi berpanjang-panjang, tapi saya kira, aroma kerinduan pada kampung-halaman terasa kental.

Selain pernah menjadi guru dan jurnalis, sekali tempo Gerson adalah juga seorang pemain drama. Ia pernah mendapat juara pemeran pembantu terbaik dalam sebuah festival teater di Surabaya. Tak heran, dalam novel Sang Guru, cerita tentang sandiwara dihadirkannya sebagai pemecah kebosanan orang di pulau kecil Ternate.

Cerpen “Dalam Irama Walsa”, tentang pertunjukan drama Cleopatra. Tuturannya melalui dua pasangan dansa, dosen wanita dan laki-laki muda mabuk anggur. Membuat cerita itu seperti sandiwara dalam sandiwara, terutama tentang Hiroshima yang meledak. Cerpen ini ada dalam Cerpen Kompas Pilihan 1970-1980, Dua Kelamin bagi Midin.

Penghargaan untuk Gerson Poyk cukup banyak. Selain Penghargaan Adinegoro, juga Southeast Asia Write Award (1989), Academy Award dari Forum Academy NTT, Inspirator Award dari Majalah Lider, Lifetime Achivement Award dari Kompas dan Anugerah Kebudayaan dari Pemerintah RI.

Gerson Poyk meninggal di Depok, 24 Februari 2017. Salah seorang anaknya, Fanny Jonathan Poyk, mengikuti jejaknya sebagai pengarang. Damailah di alam sana, Sang Guru! [T]

BACA artikel TATLITERAT yang lain dari penulis RAUDAL TANJUNG BANUA

![Mengenang Joko Pinurbo [2-Tamat]: Sore Hari Bersama Sang Penyair](https://tatkala.co/wp-content/uploads/2025/05/wicaksono-adi.-foto-jokpin2-1-360x180.jpg)

![Mengenang Joko Pinurbo [1]: Menemukan Sajak di Sebuah Rumah, di Ujung Sebuah Gang](https://tatkala.co/wp-content/uploads/2025/05/wicaksono-adi.-foto-jokpin-360x180.jpeg)