“I have always imagined that Paradise will be a kind of library.” — Jorge Luis Borges

Hanya debu-debu yang dalam diam menggerayangi buku-buku di dalam perpustakaan tua itu. Dengan sentuhan seberkas cahaya, debu-debu itu tampak menari-nari di antara tumpukan buku yang berserak. Sesekali, di dalam perpustakaan itu terdengar cericit tikus-tikus kecil yang entah dari mana asalnya, bunyi-bunyi yang menyerupai alunan nada yang berharmoni dengan keheningan.

Tak ada tanda-tanda seseorang pernah menyentuh buku-buku di dalam perpustakaan tua itu. Meski demikian, di meja baca, beberapa buku dibiarkan terbuka, sedangkan di rak, buku-buku tampak tak tersusun dengan benar.

Sesekali, dalam beberapa menit, satu-dua buku terjatuh dari susunannya. Buku-buku di meja baca yang dibiarkan kerap terbuka pada halaman tertentu dengan sendirinya, seperti memaksa entah siapa agar segera membacanya. Di antara rak-rak buku yang berjejer tak berhingga itu terdapat sebuah jendela yang tidak terlalu besar, satu-satunya jalan untuk memasukkan pendar cahaya yang berdetak seiring kendaraan berlalu lalang di jalan raya.

Di luar, matahari terasa begitu hangat. Jalan raya di depan perpustakaan tua itu perlahan-lahan diisi dengan orang-orang yang mulai silih berganti berkendara menuju tempat-tempat ramai dan sesak, tapi tak satu pun juga mengurangi laju kendaraan sekadar untuk menepi dan singgah di situ. Berbanding terbalik, di dalam, melalui sela-sela rak serta tumpukan buku yang saling bertumpang tindih menyesaki ruang justru menguarkan suasana kelam dan dingin, seakan-akan siapa pun yang berada di dalamnya berada di alam semesta alternatif yang menghapuskan cahaya secara menyeluruh.

Saat dunia di luar sedang tumbuh, dan bergerak dalam aktivitas yang konstan, Eden menjalani hari-harinya dengan sabar untuk mengembalikan tiap buku yang berjatuhan kembali ke tempatnya. Baginya, mengembalikan buku-buku ke rak sesuai dengan penomoran dan kategori yang sudah ditetapkan adalah kegiatan biasa yang serupa dengan kehidupan orang-orang yang bekerja menghidupi diri dari jam Sembilan pagi hingga lima sore. Ia mencintai pekerjaannya, karena setidaknya itu adalah bagian dari hobinya, ia tak pernah benar-benar tahu sejak kapan ia berada di antara tumpukan kertas yang menguarkan aroma lapuk yang mengundang nostalgia itu.

Namun, ia tak pernah merasa keberatan, meski tak banyak orang yang mengunjungi perpustakaan tua itu—atau memang sebenarnya tak pernah ada yang mengunjungi perpustakaan tua itu, ia juga tak paham sebab kepalanya telah sejak lampau melupakan konsep waktu.

Pada suatu pagi, Eden membaca satu buku karangan Jack Kerouac, berjudul On The Road yang terhampar dengan sendirinya di atas meja baca. Di meja baca itu, terhampar juga buku puisi Allen Ginsberg, dan novel-novel karangan Ernest Hemingway. Ia belajar banyak tentang sebuah negara bernama Amerika, dataran-dataran yang menghampar luas di negara yang bahkan tak ia kenali itu membuatnya kagum pada insting naluriah manusia untuk menaklukan sesuatu, bahkan sebongkah tanah sekali pun.

Baginya, insting naluriah manusia sangat primitif, terlebih jika dibandingkan dengan dirinya yang berbentuk selayaknya manusia tanpa kebanalan yang mengerikan itu. Tapi, Eden juga menemukan hal menarik di dalamnya: bahwa manusia memiliki keinginan untuk membuka tirai-tirai yang menutup cahaya kebenaran. Dua hal tadi membuat Eden merasa dekat sekaligus asing dengan manusia.

Ini adalah satu hutang panjang yang mesti ia lunasi selama bekerja di perpustakaan tua itu, membaca tiap buku yang dihamparkan takdir kepadanya di atas meja baca. Sesaat, ia merasa terbebas dari ruangan yang mengisolasinya bersama kesunyian dari dunia luar.

Dirasakannya, ia berpergian bersama Dean Moriarty melalui dataran Amerika yang luas, mencoba menyingkap tabir misteri dari dunia, sebuah kehidupan yang begitu bebas, lepas dari segala macam konstruksi sosial yang ada di masyarakat. Namun, di situlah dunianya. Suatu dunia yang mengekalkan realita pada barisan teks yang enggan terikat waktu. Ketidakmampuannya melihat realita di luar perpustakaan tua itu memaksanya untuk terus menerus menjadi satu ledakan raksasa yang melahirkan alam semesta baru berdasarkan teks-teks di buku yang ia baca—maka, ketika buku itu habis terbaca, satu semesta imajiner menghadapi kepunahannya.

Bagi Eden membaca adalah satu-satunya kegiatan yang tak bisa ia lepaskan, terlebih sesaat ia menyadari ia tak dirancang untuk memiliki sifat-sifat alamiah manusia; ia tak tidur, tak makan, tak buang air. Ia hanya terus menenggelamkan dirinya dalam tiap kata, kalimat, paragraf yang menyusun satu dunia imajiner baru di kepalanya.

Pernah suatu waktu, ia jatuh dengan napas yang sengal setelah menyadari kalau ia lupa bernapas. Batasan antara kematian dan kehidupan, baginya sekarang tak lebih dari sekadar satu tanda baca.

Dunia di luar jendela terus bergerak menuju masa depan, dan Eden beserta dunianya yang tekstual itu terhimpit rapat dalam lembaran keras yang tak bergerak menuju masa depan atau masa lalu. Ia diam. Membeku pada satu titik dalam lintasan waktu yang terus memanjang. Ia juga tak pernah paham mengapa ia yang harus berada dalam perpustakaan tua itu, satu-satunya yang ia ketahui adalah ia senang membaca.

Ia juga tak paham mengapa setiap saat satu rak terus berusaha memenuhi diri, dalam satu kedipan mata satu buku menambahkan dirinya di dalam koleksi perpustakaan tua itu, seolah berusaha memenuhi panggilan hakikatnya sebagai sebuah rak yang penuh dan akan rubuh.

Waktu, tentu saja, berjalan dan menanggalkan Eden beserta perpustakaan tuanya di luar lintasan, dan tak pernah ada jawaban yang disediakan di dalam koleksi perpustakaan tua yang misterius itu.

“Siapa pencipta tempat ini? Aku masih sering bertanya-tanya, dan pertanyaanku tampak menguap di udara yang tak pernah menembus dunia luar sana,” gumamnya sambil menatap tajam ke arah jendela, tepatnya ke luar jendela.

Bangunan yang tak terbatas ini hanya menyediakan satu jendela yang tak terlalu besar dengan teralis tebal yang memisahkan Eden dari dalam perpustakaan tuanya menuju dunia yang lebih luas di luar jendela. Tak ada pintu. Jendela itu adalah satu-satunya cermin untuk menatap dunia yang tak pernah dikenali Eden—setidaknya, selama ia di dalam perpustakaan tua itu. Ia tak pernah ingat apa itu waktu, sebab tak ada satu pun arloji yang menandakan pergantian hari di dalam sana, satu-satunya yang ia kenali adalah huruf-huruf yang berbaris rapi serupa batu yang menyusun dunia satu per satu. Kekal dalam tumpukan buku.

***

Dari luar jendela, bangunan perpustakaan itu ada. Tepat di tengah-tengah jalanan yang tak begitu ramai, namun juga tak begitu sepi. Kondisi jalanan yang demikian lumrah terjadi, terutama ketika berada di wilayah pinggiran kota. Meski begitu, bangunan itu sudah lama kosong. Bahkan, tampak jelas belukar seperti memeluk erat bangunannya, mencoba menghangatkan apa yang tersisa dari sebuah kedinginan. Orang-orang setempat menyebut bangunan itu sebagai sebuah kastil perpustakaan, karena bentuknya yang tampak seperti peninggalan zaman Belanda dan sedikit lebih megah ketimbang bangunan lain di sekitarnya.

Bangunannya menyerupai arsitektur kerajaan Belanda dibawah pengaruh Ratu Wilhelmina. Meski tampaknya sudah mengalami pemugaran di sana-sini, nuansa bangunan tuanya tetap membekas, tak serta merta menghilang, menyisakan residual energi yang kekal mengendap di tiap pori-pori beton yang berlumut itu. Tak ada catatan pasti mengenai kapan dan siapa yang membuat bangunan itu, tapi sebutan bangunan itu sebagai kastil perpustakaan sangat mencolok, mengingat, sepanjang memori kolektif masyarakat setempat bangunan itu menjadi ruang pengarsipan yang turun temurun dijalankan oleh suatu keluarga dari era kolonial.

Di suatu sore yang hening, tampak gerimis tiba dengan matahari yang melemahkan erangannya, jadi lebih jinak dari biasanya. Jalanan kosong. Dari ujung persimpangan, seorang wanita, berjalan dengan langkah buru-buru, mencari wadah untuk berteduh, tapi jarak antar bangunan begitu jauh, memaksanya berteduh di bangunan yang menyerupai kastil itu. Dengan langkahnya yang gemas, melompat dari satu setapak ke setapak lain, mencoba menghindari genangan air yang sesaat kemudian melembapkan tanah, ia berhenti ketika kakinya tepat menginjak ubin pertama pelataran kastil tua itu. Tak ada yang spesial, namun hawa di kastil tua itu tiba-tiba jauh lebih dingin, berbeda dari apa yang dirasakannya di jalanan meski berada di bawah rintik-rintik air mata langit.

Wanita itu mengeluarkan telepon genggamnya, dan tak terdeteksi satu batang sinyal pun di sana. Bersikeras hendak menghubungi seorang teman, ia berjalan beberapa langkah ke arah jalanan dan menemukan telepon genggamnya menangkap sinyal yang stabil, sesaat kemudian ia kembali ke pelataran kastil tua itu, dan menjadi sebal dengan sendiri melihat telepon genggamnya mengalami gangguan sinyal seperti di awal.

“Masa’ selisih berapa langkah doang enggak ketangkap jaringannya?!”, gumamnya sebal sambil menggoyang-goyangkan telepon genggam.

Tanpa disadari, kakinya yang menggemaskan itu menginjak sisa-sia lembaran buku yang tercerabut dari jilidnya. Bunyi kertas yang terinjak membuyarkan gumaman menyebalkan wanita itu, dan seketika ia tersentak memandangi pemandangan yang ditawarkan kastil tua itu.

Kertas-kertas berhamburan, tampak jelas kertas itu bagian dari suatu buku-buku yang barangkali berada di dalamnya, atau, setidaknya pernah di dalamnya. Sebuah kertas di lantai diambilnya secara acak, dan ia bacakan dengan lantang teks yang tertulis di sana: “Semua benda punya nyawa”. Kemudian beberapa bagian tampak tidak terbaca dan tersambung dengan noda samar: “Yang penting adalah membangunkan jiwa mereka.”

Wanita itu tahu, kutipan itu tidak lain tidak bukan adalah bagian dari pembukaan novel Gabriel García Márquez yang berjudul One Hundred Years of Solitude. Ia pernah membacanya, di sebuah acara klub buku di jantung kota ini. Waktu itu, ia disanjung atas kritik dan interpretasinya terhadap novel yang membawa dunia terpana pada genre realisme magis tersebut. Sontak, mengingat situasi yang dipatri Gabo dalam teks novel tersebut, ia memikirkan kemungkinan paling tak masuk akal yang akan mengikutinya setelah pembacaannya pada kutipan itu. Teks-teks selanjutnya menguar ke udara.

Wanita itu mengetuk pintu kastil tua yang disadarinya tak berpenghuni. Anehnya, pintu itu terbuka dengan sendirinya, dan wanita itu masuk atas dasar penasaran. Ia tahu maut tak pernah mengikuti kisah-kisah fantasi, terutama ketika cerita itu memaksa sang tokoh memasuki dunia entah berantah, yang ia tak tahu dimana.

***

Eden membaca satu novel di semestanya yang tak digubris siapa pun itu. The Catcher In The Rye karya J. D. Salinger, di sebelah buku itu juga tersusun buku biografi John Lennon serta kritik yang diterbitkan baik untuk novel tersebut atau pun untuk J. D. Salinger sendiri. Membaca karya J. D. Salinger, terutama yang satu ini, Eden kerap merasa perlu membunuh satu orang, setidaknya, untuk membuktikan bahwa masa muda tidak serta merta berakhir setelah melewati jurang kedewasaan. Di lain sisi, Eden merasa perlu melompati satu jurang pemisah antara dia dan dunia luar, yaitu dinding yang membatasi cahaya luar menari lepas di dalam perpustakaan

Di tengah situasi yang penuh ketenangan tersebut, sebuah suara yang sangat berisik dari tempat yang berjarak sekitar lima rak darinya terdengar. Segera Eden mengambil sikap siaga, ia paham benar di dalam perpustakaan tua ini tak ada yang lain selain dirinya dan tikus-tikus kecil yang entah tak pernah bisa ia temukan selain suaranya itu. Melangkah seolah-olah seorang detektif dalam cerita-cerita kriminal Agatha Christie,

Eden mendekati asal suara itu. Baginya, cerita-cerita detektif yang telah ia baca mampu membantunya menyiasati hawa keberadaannya ke titik nol. Sambil mengendap-endap di antara deretan rak buku, Eden mengintip melalui celah punggung buku yang tersusun di sana, dan ia terkejut menyaksikan: seorang wanita memilih buku yang berjejer di rak-rak reyot itu. Ia tak tahu pasti siapa wanita itu, tapi dari punggungnya, ia yakin itu seorang wanita. Wanita dewasa. Ia mungkin tak tahu dunia di luar jendela, tapi teks-teks dalam buku mendeskripsikan gambaran wanita serupa dengan wanita di hadapannya.

Menyadari situasinya tak berbahaya, Eden berhenti menguntit wanita itu, dan keluar dengan tenang.

“Bagaimana kau bisa ada di sini?” tanyanya dingin.

Wanita itu terkejut mendengar suara seorang pria, ia kira ia seorang diri di dalam perpustakaan tua itu. Dengan sikap yang canggung ia berusaha menjelaskan situasinya, namun lidahnya tampak kelu, yang keluar dari mulutnya hanya rangkaian “uh” yang berulang tiap beberapa detik sekali ditambah gerak yang sama canggungnya.

“O-Oke, aku paham. Kamu….” Eden menahan ucapannya, menelan ludah dan kemudian meneruskan. “Dari luar sana?” tanyanya sambil menunjuk tepat ke arah jendela. Wanita itu mengangguk dengan kikuk.

“Ajaib!” pikir Eden. Ini jelas menyerupai novel Lewis Caroll yang menceritakan kehidupan wanita yang terperangkap dalam dunia lain yang lebih indah, Alice in Wonderland. Bedanya, di sini, tak ada kucing yang berbicara, atau seorang pembuat topi gila, atau ratu merah dan ratu putih yang berebut tahta; hanya ada ia seorang, seorang pustakawan yang tak tahu menahu mengenai dunia di luar jendela.

Eden melihat kekikukan yang terpampang di wajah wanita itu menyodorkan jabat tangan lebih dulu. Dengan wajah yang ramah, Eden memperbaiki posisi kacamatanya. “Namaku Eden,” ujarnya. Dengan segala yang terjadi di sini, Eden tak cukup mampu memberikan penjelasan yang masuk akal, tapi setidaknya ia bisa meyakinkan wanita itu bahwa ia adalah sesuatu yang berwujud — yang ril, tak sekadar khayal semata. Kadang-kadang, di tengah kegiatan sehari-harinya membaca buku, Eden berpikir apakah jangan-jangan ia adalah satu bagian dari teks yang diimajinerkan oleh seorang pengarang, dan ia hanya tak tahu novel, puisi, atau cerita apa yang sebenarnya membalut kehidupannya di perpustakaan tua itu.

“Eden?” tanya wanita itu bingung, “Seperti nama surga?”

“Benar. Aku…” Eden menunduk, sedikit merasa ganjil untuk menjelaskan dirinya sendiri. “Aku dapat dari beberapa buku, Gioconda Belli, Mark Twain, dan tentu, kitab-kitab keagamaan. Menurutku nama itu indah.”

Wanita itu tersenyum, menyambut sodoran tangan Eden, dan menjawab, “Astrid.”

Keduanya kemudian menghabiskan waktu yang berjalan tidak linear di perpustakaan itu dengan obrolan-obrolan mengenai buku-buku yang ada. Eden menjelaskan kepada Astrid bahwa ia tak benar-benar tahu mengapa ia ditempatkan di perpustakaan itu, dan Astrid menjelaskan bahwa dari dunia luar perpustakaan tua itu bahkan tidak eksis sama sekali—bahwa perpustakaan tua itu tak lebih dari sekadar bangunan tua yang membeku dan menunggu matahari memecahkannya jadi keping-keping kaca yang akan mencair.

Tapi penjelasan Astrid tak membuat Eden ketakutan, ia justru semakin sadar dengan teori yang telah menancap di kepalanya, bahwa jangan-jangan ia adalah seorang tokoh fiksi dalam cerita yang diciptakan oleh seseorang. Astrid bergeming, dan meyakinkan Eden bahwa ia lebih dari sekadar tokoh fiksi.

“Kurasa selalu ada kemungkinan begitu. Aku bahkan tak tahu mengenai asal usulku. Yang kutahu, aku ditempatkan di sini, dan entah mengapa aku hanya mampu membaca—yang kutangkap mengenai dunia luar hanya kudapat dari teks-teks yang berada di perpustakaan yang tiap saat memperbarui diri ini.”

“Ed, kehidupan di luar sudah jauh berkembang. Di luar, tahun 2055, dan aku sudah lama tak menemukan perpustakaan setua ini.” Wajah Astrid penuh pilu. “Beberapa tempat bahkan sudah melarang penggunaan kertas sebagai bahan utama pembuatan buku, segala hal telah menjadi paperless, enggak ada lagi buku-buku yang terhampar. Semua sudah menjadi digital.”

Eden tersentak, dan wajahnya menjadi murung setelah mendengar hal yang disampaikan oleh Astrid. Baginya, hal yang paling dekat dan intim dari kehidupannya tak lain adalah teks-teks yang tertulis di kertas, yang terjilid menjadi satu keutuhan bernama buku. Ia begitu terpukul mengetahui hal-hal yang selama ini ia ketahui, dan satu-satunya hal yang ia ketahui, saat ini tak lagi memiliki makna semegah yang ia pikirkan. Ia tak lebih dari sekadar hantu dari masa lalu.

“Di luar tempat ini, aku tak ada, Trid?” tanya Eden dengan suara yang parau. Seperti menahan kepahitan yang tercekat di kerongkongannya.

“Aku tak tahu soal itu, mungkin kau pernah ada. Tapi, saat ini, aku bisa sampai ke tempat ini karena sebuah bangunan tua yang terbengkalai. Yang dingin membeku, tak mampu dihangatkan matahari.”

Eden menyadari satu hal saat ini: ia tak akan pernah bisa merasa lengkap, tak akan pernah bisa merasa utuh karena ia tak pernah benar-benar ada di sana, di lintasan panjang sejarah yang terus mengisi dirinya dengan tragedi-tragedi yang dikenal Eden melalui teks-teks dalam buku.

“Bagaimana caranya menjadi lengkap?” pikirnya. Saat ini, ia begitu ingin melibatkan diri di dalam ruang, di dalam waktu, tapi naas ia bahkan tak paham konsep itu sejak pertama kali ia menghuni perpustakaan tua itu.

“Di sini, waktu bahkan tak ada, Trid. Meski aku sudah membaca teori-teori soal itu dari berbagai catatan ilmuwan yang diterbitkan, waktu benar-benar tidak bekerja di sini. Kau tak bisa menandai kapan purnama dan mentari tiba, setiap kali kau berkedip menghadap jendela—”

Astrid segera menghadap jendela dan berkedip, lalu menyadari setiap kedipan mengubah lanskap di luar sana. Mobil-mobil tanpa awak, orang-orang menunggangi kuda, pejalan kaki, seolah-olah perpustakaan ini berada di luar lintasan panjang sebagai suatu ruang arsip yang terbebas dari cekikan hukum bernama waktu.

“—kau dibawa kepada waktu dan tempat yang berbeda, menghadapi dunia sebagai orang ketiga,” sambung Astrid. Astrid menghadap ke Eden, dan menegaskan, “Begitu, kan?”

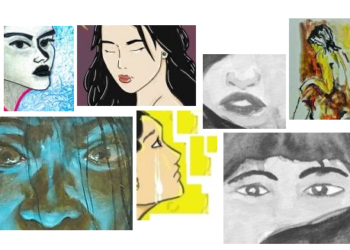

Ilustrasi karya: Dhiya Adawiyah

Eden melepas kacamatanya, membersihkan mata, dan kemudian mengangguk pelan disambut senyum pahit. Astrid tak mampu mengucapkan sepatah kata pun mengetahui realita yang begitu pahit itu, ia memegang pundak Eden, seorang pria dewasa yang tak tahu mengenai sedikit pun kehidupan di luar sana, seolah baru saja dilahirkan kemarin. Kemudian ia memeluknya.

Di luar perpustakaan itu, realita bergerak begitu cepat. Hari demi hari terus berjalan, tapi bagi Astrid ia baru saja memasuki suatu realita dimana waktu berjalan dalam bentuk yang tak biasa, ia hanya menemukan dirinya tanpa kelaparan, kehausan, dan sifat-sifat alamiah manusia. Sebuah dorongan rakus seperti gejolak primitif manusia untuk mengalihkan kelaparan ke dalam bentuk lain menghinggapinya, ia hanya mengunyah teks demi teks, dari satu buku ke buku lain, dari satu rak menuju rak lain. Sebuah kelaparan intelektual yang mengesankan Eden.

Ketika Astrid berusaha memejamkan mata karena kelelahan, Eden menyelimutinya. Kehangatan yang diberikan Eden kepadanya jauh lebih kuat ketimbang balutan selimut itu.

“Kau… tak berasal dari dunia luar, kan, Ed?” tanya Astrid.

“Mungkin. Mungkin aku hanya hantu. Sebuah perpustakaan tak mampu menjadi perpustakaan, Trid, kalau ia tak memiliki pengunjung.”

Astrid menitikan air mata, merasakan kesedihan Eden.

“Tapi perpustakaan ini, sudah lengkap menjadi perpustakaan setelah kau, entah bagaimana, berkunjung ke sini.”

Astrid memejamkan matanya. Eden jelas menyadari kalau Astrid tak berasal dari dunia yang sama dengannya, oleh sebab itu, sebesar apa pun Astrid mencoba menjauhkan naluri manusianya, ia tetaplah manusia dari dunia yang berbeda dengannya. Maka ketika ia menyelimuti Astrid, disadarinya Astrid sudah terpejam dalam lelap. Eden melanjutkan kegiatan rutinnya, mengembalikan buku-buku yang terlempar ke sana-sini, terbuka dan berantakan ke wadahnya. Meski tak punya atasan, ia sadar betul bahwa itu adalah tanggungjawabnya. Memangnya siapa yang mesti mengurusi tempat yang hendak rubuh itu?

Usai menaruh buku terakhir dari Edgar Allan Poe di raknya, Eden menuju kursi baca yang kerap menjadi singgasananya selama keabadiannya di sana. Poe pernah menggambarkan bagaimana hasrat gelap manusia kerap berjalan beriringan dengan upaya-upaya kotor untuk mencapainya, dan sesaat Eden menaruh buku itu betapa ia melihat nama Poe dalam-dalam—tubuhnya gemetar membayangkan dorongan-dorongan yang tampak asing dalam dirinya hinggap begitu saja.

Di kursi baca tua itu, Eden mengistirahatkan tubuhnya. Sebuah buku di sebelah kursi baca dilahapnya, buku karangan Johann Wolfgang Von Goethe. Dihabiskannya sisa waktu yang tak akan habis itu dengan membaca puisi-puisi dari Jerman, tapi yang ia temukan adalah gambaran kehidupan penuh warna dari Goethe yang bahkan sampai saat ini hanya bisa dirasakannya melalui pantulan jendela, spektrum warna yang terbatas dan cenderung terpecah dalam bias.

Sebuah buku terlempar di udara, dan dengang sigap tangan Eden menangkapnya. Novel megah dari Herman Hesse berjudul Steppenwolf, dan seperti biasanya, ia menenggelamkan diri ke dalam teks yang membangun ruang imajiner dan realitas di hadapannya. Dalam keheningan yang panjang itu, dan jauh lebih hangat karena pada akhirnya, setelah sekian lama (lama mengindikasikan waktu, dan betapa ia bergerak di luar waktu sehingga ia bahkan tak mengerti sudah berapa lama ia merasa begitu sendiri) ia merasa memiliki orang lain di dalam perpustakaan tuanya. Sejenak ia seperti berkawan karib dengan perasaan hangat yang meruap di udara perpustakaan tua itu, meninggalkan keterasingan di sisi lain dunia.

Keegoisannya menjadi setelah membaca novel Steppenwolf. Hendak sekali ia menahan Astrid di perpustakaan tuanya, seperti bagaimana insting primitif manusia mencari cara untuk memertahankan dan atau merenggut sesuatu dari orang lain hanya untuk memuaskan diri sendiri. Tapi, sebagian dari dirinya yang tumbuh dalam realitas imajiner tersebut menolak melakukan tindakan yang amoral. Meski ia berada di luar realitas penuh nilai dan norma sosial, ia tak sampai hati menahan Astrid di tempat yang menyesakan dadanya. Di tengah kegundahannya, ia tak menyadari bahwa tidurnya Astrid adalah jalan yang membawanya kembali ke dunia luar jendela.

***

Hari-hari berikutnya berjalan jauh lebih membosankan dan dingin dari biasanya. Eden hanya menunggui kedatangan Astrid dengan memandangi jendela yang mengarah ke luar, ke realita yang terus bergerak, terus berubah. Dalam diamnya, ia menerka-nerka, dari realita yang mana Astrid datang—jika ia memang datang dari realita dimana tahun 2055, saat teks sudah kehilangan kesakralannya, lantas realita yang manakah itu di antara realita yang terus bergerak di luar jendela?

Buku-buku terus berterbangan. Saling melempar diri dari satu rak ke rak lain, buku-buku menghampar di meja baca, di lantai, membuka diri menunggu sebuah tangan melucuti teks-teks di dalamnya. Astrid tak pernah kembali. Eden menunggui dirinya kembali lengkap sebagai seorang pustakawan yang bertanggungjawab atas perpustakaan tua yang bergentayangan di antara lintasan waktu. Tapi ia tak pernah kembali merasa lengkap, karena perpustakaan tuanya tak pernah dikunjungi lagi—ia telah kehilangan satu orang, satu-satunya pengunjung yang pernah menyentuh buku-buku di dalam perpustakaan tua itu, juga teks di dalam dirinya.

***

Sebuah bus berhenti di sebuah halte yang tak jauh dari kastil tua tempat pintu menuju perpustakaan Eden berada. Ketika Astrid turun dari bus, ia perlu berjalan sekitar lima blok untuk sampai ke apartemennya yang tak seberapa besar. Tetapi, tepat di depan kastil tua itu, rangkaian truk dan kendaraan berat menunggu. Kastil tua itu dihinggapi berbagai macam orang dengan pakaian lengkap beserta helm proyek mereka. Kerumunan yang banyak menarik perhatiannya, segera ia bergerak menuju ke sana. Sesaat ia merasa mengenali kastil tua itu, seperti sebagian cerita yang sengaja dipangkas dari ingatannya, tepat saat ia memejamkan mata. Tapi, sekeras apa pun ia mencoba mengingat-ingat kapan, dan apa yang ia lakukan di kastil tua itu, ia tak pernah bisa menjawabnya.

Kerumunan orang-orang berkumpul, ingin menyaksikan penghancuran bangunan bersejarah itu. Setelah menjauhkan kerumunan ke jarak yang aman, para pekerja proyek segera menghantamkan sebuah bola besi penghancur ke dinding kastil tua itu, sukses memecahkan satu kaca yang menghadap tepat ke jalanan. Orang-orang bertepuk tangan, bangunan bersejarah yang selama ini dianggap menakutkan itu akan berubah menjadi satu kafe yang kini menambah nilai wilayah mereka.

Cahaya matahari memasuki bangunan itu, menerangi apa yang tertinggal di dalamnya. Astrid melihat sebuah bayangan samar-samar, orang yang ia kenali dari dunia yang lain.

***

Sesaat bola besi penghancur menghantam dinding dari luar, Eden berada tepat di depan kaca yang menghadap ke dunia luar itu. Dalam lamunannya, Eden melihat Astrid di luar jendela, ia berteriak kencang mengharapkan Astrid singgah ke perpustakaan tuanya. Ia tidak mengharapkan orang lain, karena hanya Astrid yang tahu mengenai kenyataan yang mencengangkan mengenai perpustakaan yang berada di luar lintasan sejarah.

“Astrid! Hei!” teriaknya berulang-ulang. Tapi, seperti sudah diketahui, Astrid tak mampu menyahutnya, dan suaranya tak pernah sampai ke dunia luar. Suaranya, seperti pertanyaannya mengenai eksistensi dirinya hanya terus memantul di udara pengap perpustakaan tua yang reyot itu.

Ketika kemudian bola besi penghancur itu mengayun dan menghantam perpustakaan tua itu, Eden ikut terpental. Tapi ia tak hancur. Ia baik-baik saja. Satu lagi hal yang membuatnya yakin bahwa ia berada di luar realita yang sama dengan Astrid. Cahaya yang sebelumnya hanya masuk melalui jendela, kini mekar dan menyentuh hampir seluruh ruang, sekat, dan rak-rak yang sebelumnya tak tersentuh kehangatan matahari.

Astrid berlari ke arah lubang yang diciptakan oleh bola besi itu. Ditemukannya sebuah bayang-bayang yang kemudian berdiri, merapikan diri. Astrid melihat bayang-bayang itu dan menyadari Eden ada di sana.

“Eden!”

“Trid, cahaya masuk lebih banyak hari ini, aku merasa lengkap dan berada di luar teks buku-buku itu, aku ada—Trid!” tapi perlahan cahaya mengambil kegelapan, dan di saat yang bersamaan Eden beserta perpustakaan dan isinya menghilang dihapus cahaya yang menerobos makin jauh ke ruang-ruang yang sebelumnya tak terjamah. Hanya tersisa kelegaan yang bergema di telinga Astrid.

Para pekerja proyek bergegas masuk, merobohkan hal-hal yang perlu dirobohkan dengan palu secara manual. Di tengah-tengah situasi yang begitu runyam itu, Eden tersenyum memandangi Astrid, dan perlahan teks-teks yang ada menghilang dihapuskan cahaya, beserta ingatan Astrid tentang perpustakaan yang dijaga hantu di dalamnya.

Pernah suatu ketika, perpustakaan tampak seperti surga. Astrid mengingat kembali apa yang dikatakan Jorge Luis Borges mengenai perpustakaan dan seisinya. [T]

_____