Dalam sebuah perang yang penuh ragu

Persahabatan kadang muncul tak terduga

dan abadi…

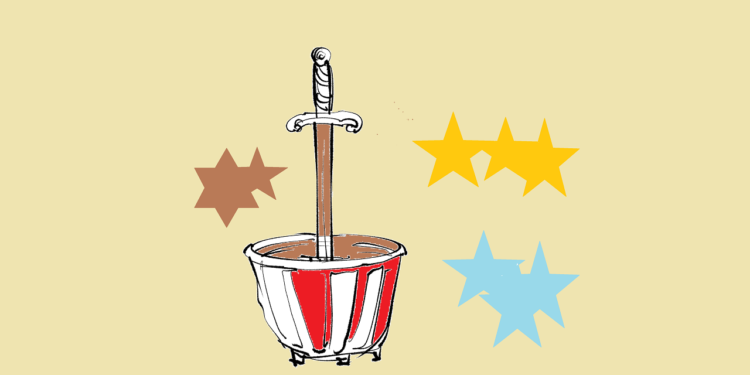

SELAIN mewariskan puisi pendek tentang perang dan persahabatan, Kakek juga mewariskan sebuah pot bunga kepada Ayah, sebelum akhirnya lelaki renta itu menghabiskan napasnya dengan sangat rela. Sebuah pot keramik merah pudar, bentuknya mirip cangkir teh kuno, hanya ukurannya agak besar, tanpa gagang, tanpa lukisan bunga di sisi luarnya. Pada sisi pot yang agak cekung hanya samar-samar terlihat bekas gambar seekor naga, warnanya mungkin keemasan. Kepala naga itu meringkuk, seperti bersembunyi pada cekungan dinding pot, namun ekornya yang panjang melingkar, meliuk-liuk sedemikian hidup dan membelit pinggang pot dengan anggun.

“Awas, pot itu tak boleh pecah. Di dalamnya tersimpan seribu kenangan tentang sebatang Pohon Pedang Kayu!”

Pohon Pedang Kayu? Kenangan?

Pot itu kosong, tanpa tanaman. Tak ada batang berduri dengan kelopak mawar yang mengernyit setiap pagi. Tak ada batang lunak bergoyang-goyang dengan kuntum anggrek yang menyapa matahari. Tak ada jamur sekalipun dalam pot itu, apalagi Pohon Pedang Kayu sebagaimana dijeritkan Kakek suatu hari saat cucu-cucunya bermain dengan liar di samping pot kuno itu. Cucunya, seperti si aku yang dungu ini, tentu sangat tak paham bagaimana sebuah pot kosong bisa menyimpan sebuah Pohon Pedang Kayu. Pohon Pedang Kayu? Pohon kayu pedang? Kenangan? Wujudnya pun tak ada yang mengenalinya, meski mungkin hanya bisa dibayangkan.

Jika Pohon Pedang Kayu adanya tersembunyi dalam tanah, bisakah ia tetap hidup meski seluruh batangnya tertimbun tanah? Lihatlah, pot itu hanya berisi tanah kering, benar-benar kering, tak pernah ada yang menyiramnya, tak ada yang pernah menggantinya dengan tanah yang lebih gembur dan subur. Bisakah pohon itu tetap tumbuh, bernapas, bertunas, bercabang, berbunga dan berbuah dengan leluasa tanpa sinar matahari, tanpa udara, tanpa pernah ada yang memandangnya untuk sekadar memberi semangat hidup? Tak begitu sulit menebak jawaban Kakek: hanya Pohon Pedang Kayu yang bisa melakukannya.

Pohon Pedang Kayu? Di mana tempatnya di dalam pot keramik merah pudar itu? Bagaimanakah wujudnya? Kakek tak pernah bercerita dengan rinci tentang pohon yang tak pernah kulihat itu. Lelaki tua yang suka mendongeng kepadaku tentang kisah-kisah persahabatan dan kepahlawanan itu hanya sesekali pernah bercerita tentang asal-usul pot itu yang tentu saja tak bisa dipisahkan dari kisah persahabatan, peperangan dan kepahlawanan di masa lalu. Pot itu diperolehnya dari seorang tentara Jepang setelah terjadinya sebuah perang yang penuh ragu pada jaman penjajahan, dulu. Tapi jangan bayangkan Kakek seorang pejuang. Ia hanya seorang petani kecil, tapi oleh suatu sebab yang tak terduga ia ikut tersesat dalam sebuah bentrok yang tak dimengertinya.

Suatu hari (Kakek sungguh tak ingat angka tahun), sebuah truk melintas di jalan desaku yang masih ditumbuhi rumput liar. Kakek ketika itu baru datang dari sawah bersama segerombolan teman-temannya yang juga petani tulen. Setelah sempat berpapasan dengan Kekek, truk itu tiba-tiba berhenti di sebuah jembatan. Turunlah sepasukan tentara Jepang lengkap dengan senjata laras panjang di tangan. Mereka tampak membuang sesuatu ke sungai. Dan tampaknya barang yang dibuang itu cukup berat sehingga mengharuskan mereka untuk menggotongnya ramai-ramai sebelum mencemplungkannya ke sungai dari atas jembatan.

Setelah tentara itu pergi, dituntun oleh rasa penasaran, Kakek bersama teman-temannya menyerbu ke sungai untuk melihat benda apa gerangan yang dibuang si tentara. Dilihatlah kemudian berbagai benda unik berserakan di antara batu-batu sungai. Sebagian besar benda-benda aneh itu sangat tak akrab dengan mata Kakek, namun ia bisa menyebutkan salah satunya; ban mobil dan mesin jahit. Mereka, Kakek dan teman-temannya, dengan bersemangat memungutnya. Namun beberapa hari kemudian terdengar kabar desaku akan diserbu sepasukan tentara Jepang karena dianggap merampas hasil sitaan perang. Tentu saja, orang-orang di desaku siap siaga. Dengan dibantu sejumlah tentara pribumi, warga di desaku terus berjaga-jaga hingga tiba saatnya tentara Jepang itu datang. Kakekku ikut menyandang bambu runcing. Meski tak terlalu yakin dengan apa yang sedang dilakukannya, tapi Kakek berada di garis depan. Dua pasukan beda kulit itu sempat berhadap-hadapan selayaknya bocah-bocah kampung sedang mencoba-coba untuk berkelahi. Namun perang dibatalkan, ini lucu, karena dalam waktu beberapa lama kedua pihak tak ada yang berani mendahului menyerang. Keragu-raguan untuk perang sangat tampak menyembul dari wajah-wajah kedua anggota pasukan. Dua pasukan itu akhirnya saling bersalaman. Dan entah kenapa beberapa orang dari pasukan Jepang itu, jumlahnya sekitar 10 orang, lantas tinggal di desaku.

Cerita Kakek memang semacam dongeng yang tentu saja tak pernah tercatat dalam sejarah. Tapi selain Kakek, orang-orang tua di desaku menunjukkan keyakinan bahwa mereka tidak sedang mengarang. “Itu peristiwa sesungguhnya yang kebetulan luput dari catatan sejarah,” kata seorang tua, karib Kakek di waktu muda.

Sayangnya, beberapa tahun kemudian, ketika beberapa saudara-saudara Kakek dari Jepang itu sempat beranak-pinak, bahkan ada yang kawin campur dengan perempuan dari desaku, mereka kemudian terusir oleh sejumlah sebab. Sejumlah sebab-musabab yang sama sekali tak dimengerti oleh seluruh orang di desaku, termasuk oleh Kakek. Yang terdengar hanya selentingan kabar, pemerintah di negaraku mengeluarkan kebijakan mengejutkan. Orang asing, seperti dari Tionghoa, Jepang dan India, tak dibolehkan untuk menetap, apalagi melakukan usaha dagang, di kawasan pedesaan yang jauh dari kota. Mereka diultimatum dengan tegas: merapat ke kota atau kembali ke negara asal.

Orang-orang Jepang yang sudah dianggap saudara oleh Kakek itu sebenarnya tak melakukan usaha dagang di desaku. Mereka hanya mengontrak beberapa bidang tanah pertanian yang sebagian kecil dibanguni rumah kayu dan sebagian besar yang lain ditanami berbagai jenis sayur-mayur dan pohon buah. Beberapa dari mereka kumudian ada yang mampu membeli tanah, setelah usaha pertanian mereka maju. Orang desaku menyimpulkan, mereka tampaknya tak begitu berbakat menjadi tentara (terbukti dengan betapa ragu-ragunya mereka menyerang pasukan Kakek dalam perang yang tak terduga sebelumnya), tapi mereka diakui sangat lihai mengolah tanah pertanian. Ini dibuktikan dengan begitu suburnya sayur-mayur dan pohon buah yang mereka tanam di desaku.

Orang-orang di desaku, terutama Kakek, sangat beruntung bisa belajar banyak tentang tata-olah pertanian dari mereka. Kakek senang, penduduk desaku suka. Mereka dianggap pahlawan dalam dunia pertanian. Tapi kebijakan pemerintah dari negara tempat kehidupan desa itu dinaungkan, sungguh, sungguh-sungguh tak bisa diterima oleh orang desa. Kebijakan itu menghancurkan persaudaraan, memporakporandakan persaudaraan. Saudara-saudara Kakek, sahabat-sahabat Kakek, guru-guru Kakek, itu lantas pergi. Tanah yang dikontrak dikembalikan ke pemiliknya, tanah yang terlanjur dibeli diserahkan kembali secara sukarela ke pemiliknya. Mereka pergi, entah ke kota, entah ke negara asal.

Sesungguhnya, setidaknya bagi diriku sendiri, ingatan Kakek tentang peristiwa pada zaman penjajahan adalah sejarah tiada tara melebihi sejarah yang diajarkan di sekolah. Buktinya aku begitu terkenang dengan cerita pendek tentang perang dan persahabatan yang diceritakan Kakek. Sampai akhirnya Kakek meninggal dan mewariskan pot keramik yang (katanya) berisi Pohon Pedang Kayu itu kepada Ayah. “Jagalah pot itu. Tanahnya jangan pernah diganti, pohon langka itu akan mati. Itulah lambang persahabatan abadi antara pohon dan tanah,” kata Kakek. Aku turut mendengarnya.

Aku ikut merawat Pohon Pedang Kayu dalam pot itu. sampai aku besar, sampai Ayah meninggal dan mewariskan pot itu kepadaku. Aku juga harus merawatnya. Kelak aku juga akan mewariskan kepada anakku. Anakku kepada cucuku dan seterusnya. Tapi sampai kapankah pot kuno itu akan diperlakukan seaneh itu? Selama tujuh turunan, lima puluh turunan atau sampai turunan keluarga kami terpencar-pencar atau terputus? Aku tak sudi membayangkannya.

Oleh satu lingkar persahabatan berantai, aku kemudian mengenal sejumlah teman dari Jepang. Zaman sudah berubah. Desaku sudah berubah. Rumahku juga berubah. Bisnis perpelancongan yang menggiurkan telah membuat warna hias yang menopang kehidupan warga desaku berkembang menjadi sangat genit. Rumahku pun, meski aku tak suka, juga disulap menjadi semacam obyek perpelancongan yang terkesan ramah namun menawarkan berbagai ambisi untuk menyedot sebanyak-banyaknya uang dari kantong tamu yang mengunjunginya.

Teman-temanku dari Jepang itu tentu saja bukan tamu. Ia sebenarnya teman dari temanku yang kemudian berteman juga dengan aku. Salah seorang bernama Shio. Ia seorang perempuan petualang yang setiap hari, setiap bulan, waktunya diumbar untuk berjalan dari satu desa ke desa lain, dari satu negara ke negara lain. Minatnya berubah-ubah, bisa tiba-tiba suntuk membenamkan diri dalam penelitian suku pedalaman yang rumit dan penuh teka-teki, tapi kemudian bisa betah bermeditasi berjam-jam di dalam kamar. Ia sempat singgah di rumahku dan menemukan pot warisan Kakek yang di dalamnya konon berisi Pohon Pedang Kayu itu. Awalnya ia melihat pot itu sambil lalu saja, namun beberapa saat kemudian matanya tertancap erat pada lingkar pot dengan pandangan penuh selidik.

“Ini pot kuno! Dari mana kaudapatkan?”

Mata Shio berpaling tiba-tiba dari pot kusam itu ke mataku.

“Pot itu warisan Kakek. Kau suka?”

“Kau akan memberikannya kepadaku?”

“Kalau kau suka!”

“Aku suka, tapi menolak. Bahkan kau tak boleh seenaknya menyerahkan pot itu pada orang lain. Itu lambang suci tentang persahabatan!”

Mimik Shio begitu serius. Jari telunjuk kanan bergoyang di depan matanya seakan memberi peringatan besar untuk keteledoranku. Sejurus kemudian ia membungkuk. Ia mengamati pot itu dengan sangat teliti. Jari telunjuk kanan yang sebelumnya bergoyang di depan matanya kini digunakan untuk menyentuh sisi pot dengan sangat perlahan seakan-akan takut telunjuknya yang putih itu akan menghancurkan lukisan kusam di dinding pot itu.

“Apa isi pot ini?” kata Shio kemudian. Telunjuknya dilepas dari sisi pot dengan sangat-sangat perlahan.

“Kata Kakek, Pohon Pedang Kayu!”

Aku bersiap mendapat sambutan tawa. Namun Shio sama sekali tak tertawa. Gadis yang cukup tinggi untuk ukuran perempuan Asia itu malah semakin terus menorehkan pandangannya ke sekujur pot. Bahkan pandangan matanya semakin tajam seakan-akan menusuk lebih jauh ke dalam pot. Ia tampak merenung sekilas sebelum mengalihkan pandangannya dengan tegas kepadaku.

“Jangan sekali-kali kauhancurkan pot itu, apalagi kaujual. Di dalamnya berisi pohon langka yang tidak sembarangan orang bisa memilikinya. Pohon Pedang Kayu, sebuah tumbuhan unik yang tak mudah untuk dijelaskan, apalagi dilihat dengan mata telanjang. Hanya mata batin terjernihlah yang mampu melihatnya…”

Sesungguhnya Shio bicara begitu banyak. Kalimat-kalimatnya panjang, kata-katanya penuh dengan simbol dan perumpamaan. Sebagian besar kata-kata yang didedahkan di hadapanku itu sangat mirip dengan kata-kata yang dikatakan Kakek kepada Ayah. Aku heran. Bagaimana mungkin Kakek dan Shio, dua orang berbeda bangsa, berbeda usia, berbeda zaman, itu dapat menjelaskan sebuah pot yang konon berisi Pohon Pedang Kayu itu dengan kata-kata bahkan dengan nada yang begitu mirip?

Aku sendiri tak begitu lihai merekam seluruh wejangan Shio, namun aku tetap mencoba merekam segala yang terlontar dari mulutnya dengan harapan suatu saat nanti aku juga bisa menjelaskan dengan seksama kepada tamu-tamu yang datang ke rumahku. Sebagian besar memang bisa kuhapal dengan lekat, namun sebagian besar kata yang kuhapal itu hingga bertahun-tahun kemudian tak pernah kupahami dengan secermat-cermatnya.

Yang membuatku terkaget-kaget kemudian adalah betapa ampuhnya wejangan Shio untuk dikutip sebagai bahan promosi pariwisata rumahku. Setiap tamu yang datang kuberitahu tetang seluk-beluk pot kuno itu, tentang asal-usulnya, tentang isi pot itu, tentang makna dan simbol-simbol yang terkandung di dalamnya. Para pelancong yang datang ke rumahku terkagum-kagum, takjub dan hampir seluruh tamu yang datang ke rumahku menyatakan keinginannya untuk membeli pot itu dengan harga yang benar-benar tak pernah kubayangkan.

“Saya bisa menukarnya dengan sebuah hotel. Anda mau?” kata seorang pelancong dari Eropa yang dikenal memiliki banyak hotel di tepi pulau tempatku tinggal.

Aku menggeleng, aku masih ingat Kakek. Masih ingat kata-kata Shio. Namun ketika banyak tamu lain yang menawarkan uang dalam jumlah yang menggiurkan untuk ukuran orang desa seperti aku, pendirianku goyah. Keinginan untuk memiliki uang sebanyak yang ditawarkan tamu kepadaku masih bisa kubendung, namun hasrat untuk membongkar pot itu mulai meledak dalam hatiku. Aku ingin tahu, sungguh aku ingin tahu, benda apakah yang ada di dalam pot itu sehingga semua tamu menganggapnya sangat istimewa dan rela melimpahkan uang begitu banyak untuk bisa memilikinya.

Sehingga suatu malam, ketika semua orang sudah tidur, diam-diam kubongkar pot yang konon berisi Pohon Pedang Kayu itu. Aku keluarkan tanahnya dengan sangat hati-hati agar pot keramik merah pudar yang bentuknya mirip cangkir teh kuno itu tidak tergores atau pecah. Dan betapa kecewanya aku. Sampai seluruh tanah dikeluarkan dari dalam pot, aku tak menemukan satu benda pun di dalamnya. Apalagi sebuah benda yang bernama Pohon Pedang Kayu, bahkan satu patahan ranting yang amat kecil pun tak ada. Hanya tanah. Benar-benar hanya tanah.

Buru-buru kumasukkan lagi tanah itu ke dalam pot. Kumasukkan tanah itu dengan seksama. Benar-benar dengam seksama. Sehingga pada pagi harinya pot itu sudah nangkring di tempat semula dengan penampilan yang menurutku tidak berubah dari hari-hari sebelumnya. Dan pagi itu aku bersiap menyambut tamu dengan satu rencana yang kuputuskan dengan bulat: aku akan jual pot itu, toh isinya hanya tanah.

Tapi tamu pertama yang datang tak tertarik denngan pot itu. Ia juga tak tertarik dengan cerita yang kukutip dari Kakek maupun kuputar ulang dari wejangan Shio. Kupikir, mungkin saja tamu itu tamu pertama dan satu-satunya yang memiliki kadar akal sehat yang begitu sempurna. Tapi aku salah. Tamu kedua, tamu ketiga, dan seluruh tamu yang datang ke tempatku sama sekali tak tertarik dengan pot itu. Jangankan mengamati, melirik pun tidak.

“Pot ini sudah ditawar 10 juta euro!” kataku kepada seorang tamu.

“Itu gila!”

“Bahkan ada yang mau tukar dengan hotel bintang lima di sebuah daratan di Eropa plus sejumlah pulau di Amerika!”

“Benar-benar gila! Apa tamu itu tak tahu pot ini hanya berisi tanah?”

Aku tiba-tiba ingin memeluk kaki Kakek dan minta maaf selama 100 turunan… [T]

Singaraja, Denpasar 2006

_____