Sekitar dua tahun lalu saya mengikuti sebuah webinar mengenai presentasi proses kreatif dua seniman. Mereka adalah Ferry C. Nugroho dan Theo Nugraha. Ferry adalah seorang koreografer dan penari, lalu Theo seorang seniman yang bermain eksplorasi bunyi, tubuh, dan visual. Waktu itu mereka memaparkan proses kreatif projectnya selama beberapa tahun ke belakang. Melihat presentasi itu, saya melihat hubungan kuat antara karya mereka dengan ruang.

Ferry C. Nugroho: Ruang Tamu dan Ruang Pertemuan Lainnya

Presentasi project Ferry yang bertajuk ‘Living Room: Ruang Pertemuan Antar Personal’. Project yang sudah dibawakan dalam tiga pertunjukan yang berbeda. Mengambil ruang tamu sebagai pintu masuk untuk menelusuri bagaimana sebuah ruang menjadi penghubung, antara ruang privat dengan ruang publik. Antara ruang privat pemilik rumah dengan ruang publik masyarakat. Bukankah ini sangat arsitektur? Mengenai ruang dan sifatnya.

Berbicara mengenai sebuah ruang tamu, ruang tersebut dijadikan sebagai wajah. Wajah yang pertama kali dilihat oleh masyarakat untuk melihat kondisi sebuah keluarga. Bagaimana penyusunan furniturenya? Apa saja yang ada di dalamnya? Semua itu akan mempengaruhi persepsi tamu akan keluarga pemilik rumah. Maka dari itu ruang tamu menjadi sangat penting untuk sebuah keluarga dalam konteks ruang temu. Dan dari ruang tamu pemilik bisa memberikan atau mempengaruhi persepsi tamu dalam membaca sebuah keluarga.

Konsep ruang tamu sebagai ruang pertemuan antara ruang privat dengan ruang publik itulah yang digunakan Ferry dalam konsep tarinya. Jika dalam pertunjukan di mana ruang publiknya? Di mana ruang privatnya? Lalu apa yang menjadi penghubung antara keduanya? Dari presentasinya, saya menangkap bahwa semuanya memiliki ruang privat. Penonton memiliki ruang privatnya sendiri demikian juga dengan pementas yang memiliki ruang privatnya sendiri. Bangku penonton sebagai ruang privat penonton sedangkan, panggung adalah ruang privat pementas. Walaupun sama-sama privat tapi keduanya juga sama-sama publik. Karena semua orang bisa mengaksesnya hanya saja pada waktu tertentu, seperti, ketika penonton duduk dan pementas memulai pentasnya, ruang yang tadinya publik berubah menjadi sebuah ruang privat.

Namun bukan hanya itu saja, bisa saja sebuah gedung pertunjukan dibaca sebagai ruang pertemuan. Di mana koreografer dibayangkan memiliki ruang privatnya sendiri. Kemudian ia menuangkan idenya ke dalam sebuah koreografi dan dipresentasikan kepada publik. Dalam presentasi tersebut ruang privat (koreografer) bertemu dengan ruang publik (penonton). Kita juga bisa membaca si koreografer melalui karya yang dipresentasikannya, sama seperti kita membaca sebuah keluarga melalui ruang tamunya.

Lalu dalam projectnya yang ketiga Ferry mencoba mencari kemungkinan lainnya. Dia menggunakan pertanyaan-pertanyaan untuk mendekatkan batas antara ruang publik dengan ruang privat. Pertanyaan yang biasa hadir dalam percakapan ketika berada pada ruang tamu juga dihadirkan dalam pementasannya. Para penontonnya diminta untuk membuat pertanyaan kepada dirinya. Entah itu pertanyaan untuk dirinya sebagai seorang penari, seorang koreografer, atau Ferry secara pribadi.

Lewat pertanyaan-pertanyaan penonton itulah selanjutnya ia akan membuat sebuah koreografi tari. Bagaimana bisa membuat sebuah koreografi dari pertanyaan-pertanyaan? Bagaimana mungkin itu terjadi? Pada saat itu saya merasa bingung apakah itu mungkin bisa dilakukan? Kalau begitu bagaimana hal itu bisa dilakukan? Akhirnya ia memaparkan bagaimana proses kreatifnya mengubah pertanyaan-pertanyaan menjadi sebuah koreografi tari.

Pertanyaan-pertanyaan yang terhimpun itu ia lihat secara seksama. Lalu dengan pertanyaan itu ia akan membuat kodefikasi pertanyaan melalui simbol-simbol. Simbol berupa persegi, segi tiga, segi lima, lingkaran, dan lain sebagainya. Setiap pertanyaan akan menghasilkan simbol yang berbeda. Kemudian dari simbol, ia menerjemahkannya pada koreografi tari. Pada akhirnya terjawab sudah bagaimana ia membuat sebuah koreografi dari pertanyaan-pertanyaan. Ia meminjam simbol sebagai penghubung antara pertanyaan dengan koreografinya. Pada saat itu saya berpikir bahwa simbol telah menjadi sebuah ruang temu antara ruang privat (koreografi) dengan ruang publik (pertanyaan).

Theo Nugraha: Bunyi Tubuh dan Ruang

Kemudian beralih ke Theo Nugraha seorang seniman yang mengeksplorasi bunyi, tubuh, dan visual dalam projectnya yang bertajuk ‘Tubuh Sensori’. Ia memaparkan beberapa projectnya yang mengenai bunyi-bunyi pada ruang. Projectnya ini ada yang mengenai bunyi-bunyi di ruang publik, seperti bunyi apa saja yang hadir dalam kota. Lalu ada juga projectnya yang begitu privat seperti bunyi yang hadir dalam sebuah rumah dan bunyi yang dihadirkan oleh tubuh manusia.

Projectnya yang mengenai bunyi yang hadir dalam sebuah kota membuat saya tertarik. Ia merekam bunyi apa saja yang hadir. Setelah merekamnya ia lalu membuat beberapa simbol dari bunyi yang sudah direkamnya. Cara kerja yang mirip dengan Ferry bagaimana Theo juga menggunakan simbol sebagai salah satu pisau bedah dalam berkarya. Hasil akhir dari projectnya berupa bunyi itu sendiri dan juga simbol-simbol.

Dalam projectnya mengenai bunyi yang ada di tubuh, ia mengulik bagaimana tubuhnya juga memproduksi bunyi. Mulai dari gerakan-gerakan seperti menepuk, menggaruk, mengendus, memukul, menampar, dan gerakan keseharian lainnya. Semua gerakan tersebut menghasilkan bunyi, tapi bunyi-bunyi itu juga sering luput dari perhatian kita. Dari project ini juga saya sadar bahwa ketika tubuh berada pada ruang yang berbeda, tubuh juga menghasilkan bunyi yang berbeda pula. Misal menggaruk, jika di rumah kita akan leluasa ketika menggaruk, hal itu akan berbeda ketika di ruang umum. Ada gerakan yang diperkecil agar kita tidak malu atau mengganggu orang lain. Meskipun pada akhirnya gerakan yang dilakukan sama yaitu menggaruk, tetapi ada pengecilan atau pembesaran frekuensi gerakan yang terjadi akibat pengaruh dari ruang sekitar. Dengan begitu bunyi yang dihasilkan dalam ruang privat akan berbeda dengan ruang publik.

Bunyi merupakan hal yang penting dalam sebuah ruang atau arsitektur. Tidak hanya sekadar sebuah bangunannya saja yang penting. Biasanya visual mendominasi dalam perancangan bangunan. Tetapi bukan hanya itu yang harus diperhatikan, bagaimana bunyi di suatu ruang juga harus diperhatikan. Tidak hanya bunyi tetapi juga bau dan tekstur juga harus diperhatikan. Ada faktor-faktor lain yang juga sama pentingnya untuk sebuah arsitektur karena dari semua itulah sebuah ruang akan memiliki atmosfirnya sendiri. Atmosfir dimana visual, bunyi, bau, tekstur, dan faktor lainnya akan menghadirkan suasana tertentu bagi siapa saja yang beraktivitas di dalamnya. Semua hal itu harus direncanakan dan dirancang agar lebih optimal dalam mencapai apa yang diinginkan pada sebuah arsitektur.

Contoh sederhana mengenai bunyi pada pasar dan coffee shop. Bebunyian yang hadir dalam coffee shop cenderung tenang untuk mendukung atmosfir bekerja atau mengobrol. Sedangkan bebunyian dalam pasar yang riuh akan aktivitas mendukung proses ekonomi yang terjadi. Begitu juga untuk indra penciuman, peraba, dan perasa yang tentu berbeda pada kedua ruang. Bisa dibayangkan jika satu saja dari faktor indra itu ditukar antara coffee shop dengan pasar, penukaran itu akan mengubah atmosfir dari imaji kita akan ruang tersebut. Misal, bau yang ada di pasar dibawa ke coffee shop, atau sebaliknya. Bisa dibayangkan apa yang akan terjadi bukan?

Simbol-simbol Ferry, Theo, dan Arsitektur

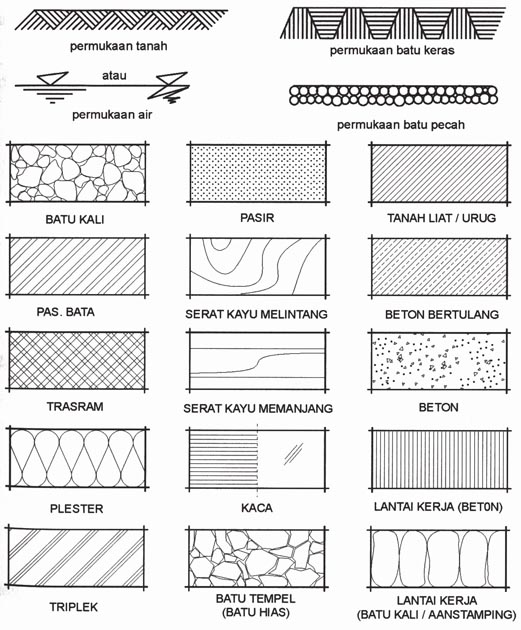

Selain mengenai kesadaran akan bunyi dan juga elemen lain yang mempengaruhi sebuah ruang. Dalam webinar ini saya juga sadar akan hal lain, bagaimana kedua seniman juga memakai simbol dalam karya-karyanya. Ferry menggunakan simbol sebagai penghubung antara pertanyaan dengan gerak. Dan Theo menggunakan simbol sebagai respon dari bebunyian yang terekam. Dari hasil presentasi itulah saya sadar sebenarnya kerja-kerja penggunaan simbol juga ada dalam dunia arsitektur. Bagaimana seorang arsitek ketika merancang sesuatu juga tidak lepas dari yang namanya simbol. Seperti simbol yang digunakan dalam gambar kerja perancangan. Dalam arsitektur simbol-simbol ini disebut arsiran. Misal arsiran tembok bata yang berupa garis-garis diagonal, juga arsiran urugan tanah yang menggunakan garis vertikal atau urugan pasir yang menggunakan simbol titik-titik. Simbol menjadi alat bantu untuk membahasakan material pada gambar kerja rancangan.

Gambar arsiran pada gambar kerja | Sumber: google.com

Dulu saya tidak sadar, bahwa kerja-kerja saya ketika proses merancang juga bisa saya pakai untuk berkesenian. Saya merasa sangat beruntung ketika menyempatkan waktu untuk ikut webinar itu. Pada akhirnya hal-hal di luarlah yang juga membantu saya untuk menyadari lebih terhadap ilmu arsitektur yang selama ini saya pelajari. Serta melihat bagaimana semua ilmu itu saling berkaitan satu sama lain. Seperti kali itu, ketika ikut webinar dan belajar arsitektur dari seorang koreografer dan seniman bunyi yang membuat saya lebih peka dan sadar akan ilmu arsitektur. Dalam hal ini pertemuan-pertemuan multidisiplin menjadi penting untuk mengasah dan mempertajam penghayatan saya akan sesuatu, baik itu arsitektur juga pada hal-hal lainnya. [T]

Denpasar, 2 Mei 2022