ADA dua stempel umum yang diberikan untuk manusia Bali yang dianggap bodoh atau dianggap mengecewakan:

- Manusa sing nawang bedag (Manusia tak tahu anak kuda).

- Manusa sing nawang lud (Manusia tidak tahu remah talenan).

Kenapa?

Perihal “Bedag”

Jika manusia Bali tidak paham, apalagi tidak tahu, yang namanya bedag atau bebedag alias ‘panak jaran’ alias anak kuda, artinya tidak tahu dunia ternak dan mode of transportation, ujung tombak atau sandaran penghubung kehidupan pertanian dengan pasar dan perdagangan dan pertanian.

Jika buta kuda dan bedag, maka serta merta buta akan ilmu strategi perang, juga buta akan konteks kekuasaan. Tidak tahu bagaimana baik-buruk kuda (sikut jaran), tidak tahu usada jaran (ilmu pengobatan dan perawatan kuda).

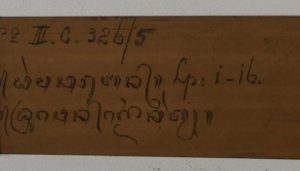

Zaman Bali Kuno tahun 1001 masehi raja Bali sudah kenal peternakan silang alias kuda hibrida, ada pajaknya. Hal ini disebutkan dalam sebuah piagam Bali Kuno, dikenal sebagai Prasasti Air Bang, yang isinya berupa regulasi peternakan silang kuda. Jika tak paham kuda hasil ternak zaman itu disebut ‘jatma sing nawang bedag’ (manusia tak tahu anak kuda alias tak paham ‘peradaban’).

Sebelum kemerdekaan dan sebelum muncul transportasi kendaraan bermotor, kuda adalah tulang punggung perdagangan dan transportasi antarwilayah, serta menjamin terhubungnya manusia di belahan Nusantara. Tak paham bebedag, artinya nggak ngerti urat nadi ekonomi dan urgensi transportasi.

Gelar-gelar kerajaan beberapa terkait juga dengan keahlian seseorang berurusan dengan kuda. Jlantik, menurut naskah Babad Buleleng, berasal dari Jarantik (kuda indah-binal-cekatan). Biasanya gelar ini untuk orang ‘dalem’ terdekat, bisa anak atau ponakan raja yang mengurus logistik kerajaan, posisi paling vital sebuah pasukan, yang tidak diserahkan pada pihak-pihak di luar keluarga kepercayaan.

Gelar lainnya Kuda Pinasih (sang perawat kuda, atau pasukan cepat berkuda), disebut dalam beberapa babad, diantaranya Babad Arya Tabanan, adalah seorang yang punya tugas khusus atau misinya adalah sebagai pimpinan pasukan cepat dan penghubung antar kerajaan atau simpul-simpul benteng dan pemusatan pasukan. Kalau tak paham bebedag mana mungkin kerajaan atau peradaban bisa ajeg?

‘Sing nawang bedag’ artinya sangat mendalam, buat yang paham sejarah Nusantara, khususnya dalam konteks kerajaan dan pasukan.

Paham bebedag artinya paham bibit unggul. Bisa memilih, melek pada nilai-nilai instrisik sesuatu yang tak bisa dipahami umum.

Bahkan, Hayam Wuruk, gelar Raja Majapahit, adalah gelar kehormatan karena dia ahli kuda, atau ahli melatih kuda. ‘Hayam’ (berasal dari bahasa Sansekerta) berarti ‘kuda’. Dalam Jawa Kuno kata kuda ada beberapa, seperti ‘hayam’, ‘aswa’, ‘jaran’, ‘turangga’ serta ‘kuda’. Di masa Kerajaan Majapahit dan zaman kerajaan ada istilah ‘pemanggunggan’ artinya lomba pacuan kuda yang dirayakan berhari-hari di alun-alun kerajaan.

Para ahli kuda dan penunggang kuda memiliki posisi terhormat di masyarakat kerajaan masa itu. Kitab peganggannya yang masih kita warisi adalah lontar ’Carcan Jaran’ (Ciri-ciri Kuda) dan ‘Usada Jaran’ (Pengobatan Kuda).

Perihal “Lud”

Jika tak paham lud dia tak paham ‘remah talenan’ maka ia tak tahu ‘dunia memasak’ disertai semua variable dunia ritual dan sosial yang pengikatnya salah satunya adalah ‘perut’ atau masakan. Jika manusia Bali tidak paham, apalagi tidak tahu, yang namanya lud (dakin talenan, remah sisa talenan) artinya tidak tahu dunia bumbu dan memasak. Tidak paham dunia ‘teba’ dan ‘abian’ serta lembah-lembah yang ditumbuhi berbagai bumbu tersebut.

Dalam lud itu ada semua remah-remah bumbu Bali: Basa Gede disusun oleh semua khasanah hasil bumi dari tangan-tangan petani dan hasil bumi: Lengkuas, Jahe, Kunyit, Kencur, Bawang Merah, Bawang Putih, Merica, Ketumbar, Cabe merah kecil, Daun Ginten : 5 lembar, Terasi, Daun jangan ulam, Sere dstnya.

Paham lud adalah paham semua yang menyusun dunia tani dan tumbuhan. Lud adalah kompleksitas dari makanan, serta obat-obatan herbal, yang membuat manusia bisa tahan dan melek dalam menyusun peradaban.

Jika tidak paham lud, bagaimana bisa tahu basa gede (bumbu agung yang menjadi bumbu pokok makanan ‘tinggi’), bagaimana tahu Dharma Caruban (ilmu masak untuk persembahan, protokoler raja-raja dan dewa-dewa atau sesaji).

Lontar atau naskah Dharma Caruban — yang berisikan tentang tuntunan ‘ngebat’ atau ‘mebat’ untuk penyiapan atau penyelenggaraan hidangan-hidangan dan upacara keagamaan di Bali seperti caru (tawur) dan Panca Yadnya lainnya — adalah pengetahuan yang dihormati semacam ‘pemunah’ atau pemukul kepala ‘manusa sing nawang lud’.

“Sing Nawang Kangin-Kauh”

Selain bedag dan lud, ada ungkapan kebodohon yang sulit diampuni, yang paling berat: Sing Nawang Kangin-Kauh. Bingung (paling) plus “gagal paham”, tidak tahu orientasi ‘kangin’ (timur) dan ‘kauh’ (barat). Orang ini tak pernah melihat cahaya, tak pernah melihat di mana matahari terbit dan tenggelam. Juga bermakna tidak tahu ‘kaja’ (arah gunung) dan ‘kelod’ (arah laut). Tiada paham orientasi puja dan kesucian.

Perdebatan peneliti ahli antara almarhum Clifford Geertz dan almarhum Christian Hooykaas diwarnai peristilahan ‘sing nawang kangin kauh‘. Prof Hooykaas, mahaguru lontar, memberi stempel Prof Geertz, mahaguru antropolog, sebagai peneliti yang Sing Nawang Kangin-Kauh. Istilah ini jadi mendunia gara-gara ‘gajah dengan gajah’ bertarung di jurnal ilmiah — Yang nonton atau membacanya bisa bengong membaca seperti “kebo mebalih gong”. [Apalagi itu ‘kebo mebalih gong’? Silahkan sana kursus Bahasa Bali].

Jika kita mencermati ungkapan atau stempel kebodohan itu, manusia tercerahi menurut orang Bali adalah sosok yang paham persoalan dan dunia Bebedag Poleng dan Lud, serta Nawang Kangin-Kauh.

Suba kaden duweg gati deweke, jeg Lud jak Bebedag Poleng sing tawanga. (T)

*Catatan Harian, 23 Oktober 2017