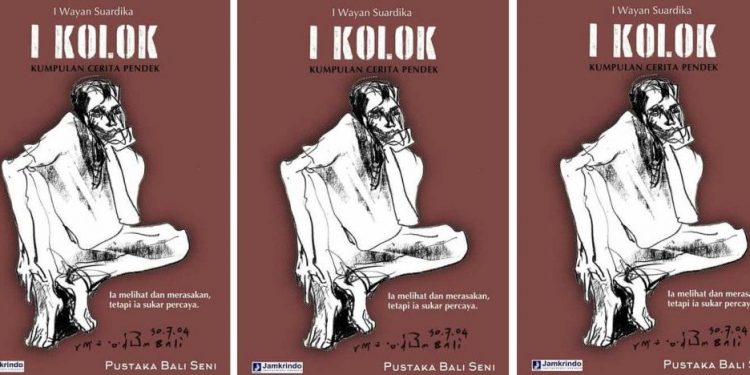

TUNTAS sudah saya membaca buku antologi cerpen I Kolok karya I Wayan Suardika. Ada 12 cerita yang disajikan dalam buku ini. Dari selusin cerita pendek itu, saya akhirnya menyimpulkan jika cerpen-cerpen itu memberi bahan perenungan sekaligus pembelajaran, terutama untuk belajar berperilaku, belajar bertingkah yang baik dan benar dalam menjalani kehidupan yang tampaknya bersahaja namun maharumit ini.

Mengapa bisa jadi bahan pelajaran? Tentu, salah satunya karena pengarang sukses meramu kalimat-kalimat penuh filosofi — membuat kita mengernyit tapi paham, membuat kita merenung tapi sadar — dari tokoh-tokoh yang disajikan dalam kumpulan cerita itu. Pengarang menampilkan tokoh-tokoh dengan keadaan yang tampaknya bersahaja, tapi memiliki persoalan yang rumit, dan di situlah letak pelajarannya. Persoalan-persoalan rumit yang mengundang pembaca untuk ikut merenunginya.

Semula saya amat membenci perilaku Nang Lanying dalam cerpen I Kolok. Di usianya yang bau tanah, Nang Lanying tega melakukan kekerasan pada I Kolok yang menjadi tokoh utama. Lelaki tua yang berumah di gubuk tengah sawah itu selalu menampar kepala, menjewer kuping, hingga membentak tanpa sebab saat bertemu I Kolok.

Hal itulah yang menyebabkan I Kolok membenci Nang Lanying dan kerap berperilaku kurang ajar seperti menimpuk gubuk kakek itu dengan tanah. Semula saya terbawa emosi begitu tahu Nang Lanying kurang ajar terhadap I Kolok. Namun jelang cerita berakhir, saya mulai bisa menebak apa dan siapa Nang Lanying yang dilukis pengarang dalam cerita itu.

Ketika I Kolok hanyut terbawa arus sungai dan tersangkut pada akar pohon. Benar saja, sosok kakek yang semula saya sangka jahat justru jadi malaikat penyelamat. Di sinilah saya selaku pembaca diajarkan berpikir yang jernih, tidak boleh memvonis orang dari perilakunya, sebab yang tampaknya berperilaku jahat suatu saat bisa jadi malaikat.

Demikian pula pada cerita berjudul ‘Penjor’. Selaku pembaca saya diajarkan untuk menghormati desa kala patra (tempat, waktu, dan keadaan), di mana bumi dipijak langit dijunjung. Seberapa pun pintarnya kita, pada akhirnya harus bisa beradaptasi dengan lingkungan, adat istiadat yang tumbuh dan lestari di masyarakat.

Bisa saja kita berdiplomasi penjor itu semestinya dari bahan bambu yang lurus agar pikiran kita ikut tegak lurus, namun kebiasaan di masyarakat, penjor tetap akan diupayakan dari bambu yang ujungnya melengkung. Berani melawan tradisi seperti tokoh I Beneh yang selalu sok pintar, akibatnya pun fatal.

Itu baru contoh kecil yang diulas pengarang melalui pemasangan penjor, di balik itu masih banyak hal yang menyebabkan kita celaka di tanah kelahiran. Pembelajarannya adalah, menyesuaikan diri dengan desa kala patra.

Bagaimana dengan cerita Sayap Nuri? Bagi saya, Wayan Suardika yang diakrabi dengan nama Don Dulang di jejaring sosial facebook sukses mengaduk-aduk emosi pembaca. Kita akan dibuat geregetan dengan sesuatu yang tidak lumrah di Bali. Namun selama ini tiada yang berani melakukannya, meski pun sesungguhnya kasus itu ada.

Dalam cerita ini, pengarang menampilkan tokoh Nuri yang mengajak lelaki lain di rumahnya, padahal ia telah bersuami. Ternyata ia punya keinginan memiliki dua suami. Namun rencana kawin untuk kedua kalinya – dengan status suami pertama masih bersama – menjadi bahan ‘diskusi’ tidak hanya di warung kopi, tegalan, sawah, hingga ‘ketok palu’ di paruman adat. Keinginan Nuri disebut bertentangan dengan awig-awig.

Cilakanya, saat prajuru desa ingin ‘membelokkan’ keinginan Nuri bersuamikan dua orang, mereka tidak siap dengan argumentasi mematikan. Mereka hanya menyampaikan hasil paruman adat dan awig-awig yang tidak mengizinkan.

“Sebetulnya saya hanya mau jujur saja untuk tindakan saya ini, Nang. Saya hanya ingin mengatakan bahwa sebagai perempuan saya juga memiliki keinginan yang tak biasa bagi perempuan kebanyakan. Mungkin keinginan saya ini tak biasa, tapi saya hanya mau jujur kepada sekala niskala, sekala kepada jagat linggahe, niskala kepada Hyang Widhi. Saya bukan tak tahu kalau saya dikatakan luwe buduh, tapi orang gila sudah pasti jujur. Apakah kejujuran membuat desa kita leteh, Nang? Apakah tresna yang dilandasi kejujuran dan keberanian membuat desa kita leteng, Nang?” Nuri tak dapat menahan lagi lelehan air matanya.

Saat Nuri menyampaikan lagi isi hatinya untuk bersuamikan dua orang, prajuru tidak bisa berikan jawaban, dan hanya bisa menyampaikan bahwa hasil paruman adat tidak mengizinkan hal itu. Di sinilah harus kita sadari, krama Bali tidak kuat berdiplomasi, mempertahankan pendapat, sebaliknya saklek dengan menyebut awig-awig dan tradisi mula keto.

Andai saja, krama Bali gemar membaca, tentu mereka tidak kekurangan bahan diskusi saat menyelesaikan kasus pelik. Tentu bisa berikan jawaban lebih masuk akal dengan penyampaian halus, bukan emosi dengan melindungi diri menjalankan awig-awig dan hasil pesangkepan.

Cerita ‘Kaki Kakul’ tak kalah dahsyat. Cerita ini diangkat dari fenomena kekinian tradisi pawiwahan (perkawinan) di Bali. Adalah lahir tradisi baru berupa menutup jalan dengan dalih kerja adat. Sindiran tajam lainnya adalah yang punya gawe tak memperhitungkan tempat dan kapasitas. Misal rumah yang sempit, justru menyebar undangan banyak sekali. Akhirnya halaman rumah tak nampung, hingga menyerobot jalan untuk tempat tetamu. Jalan yang diserobot ditutup dan dijaga pecalang. Kondisi inilah yang ditentang Kaki Kakul. Sementara anak-anaknya berdalih sudah mendapat restu nyama dadia dan prajuru adat.

“Sadia, jika kau masih mau mendengar omonganku, jika kau masih menganggap aku ini ayahmu, jika masih menganggap aku ini masih hidup, maka ini permintaanku; urungkan mengundang lima ratus orang. Undangan lima ratus orang kurangi menjadi lima puluh orang. Itu jika kau berniat menjadikan rumah ini sebagai tempat upacara perkawinan. Berikutnya, urungkan menyetop jalan. Itu sangat memalukan untuk sesuatu yang sangat pribadi. Seakan keluargaku tak tahu tata masyarakat, tak tahu perasaan orang lain, tak tahu malu. Bayangkan seumpama di antara pengguna jalan yang kecewa itu menggerutu, menyumpah-nyumpahi dan mengutuk. Tidakkah upacara perkawinan itu menjadi leteh? Aku turut merestui perkawinan cucuku, tapi seiring dengan itu, aku juga memohon penuhi permintaanku tadi,” ujar Kaki Kakul.

Tapi di puncak acara perkawinan, Kaki Kakul melihat undangan yang datang beratus-ratus orang sehingga rumah benar-benar sesak. Ia juga akhirnya tahu jalanan di depan rumah mereka distop dengan memasang beberapa bambu panjang melintang jalan dan dijaga sejumlah orang. Kaki Kakul murung di kamarnya. Wajahnya muram. Hatinya luka. Ia seperti tak berarti. Ia seperti dianggap sudah mati.

Jika diulas per cerita, seluruh karya I Wayan Suardika dalam antologi I Kolok ini kaya petuah, tak ada kesan menggurui, namun pembaca yang larut dalam cerita akan mengamini gagasan-gagasan itu.

Paling menarik bagi saya adalah cerita, ‘Maafkan Aku, Sayang’. Cerita ini mengajarkan pembacanya untuk mencurigai kebaikan orang. Termasuk sebagai istri tak usah bercerita hal remeh-temeh tentang keluarga kepada orang lain.

Dikisahkan, Nila amat mencintai Barna, suaminya. Kehangatan, kemesraan, kebahagiaan sebagai keluarga nyaris sempurna. Mereka selalu pakai skala prioritas memenuhi kebutuhan rumah tangganya.

Namun keinginan Barna memiliki sebuah komputer sering mengusik ketenangan Nila. Sebagai istri yang baik, ia ingin membahagian suami dengan mewujudkan impian memiliki komputer. Selama ini Barna menulis menggunakan mesin ketik, tapi dari mesin ketik itu terlahir irama puitik.

Sampai akhirnya Nila merindukan irama puitik mesin ketik suaminya. Meski ia mampu membahagiakan Barna dengan menghadiahkan komputer, tapi hati Nila teriris. Irama puitik hilang, suasana jadi lengang, dan ia merasakan kegelisahan yang panjang di ranjang. Barulah ia sadar, seorang pria telah mengajarkannya mencurigai kebaikan.

Pada cerita ‘Jagoan Pasar’, ada pesan tersembunyi yang saya tangkap dari sosok I Barong. Ia yang menjadi tokoh utama dalam cerita itu akhirnya mati mengenaskan. Pesan dari Wayan Suardika dalam cerita ini adalah belajar tidak nyaman dengan teman. Sebab teman kadang menjadi gunting dalam lipatan.

Seperti I Barong yang dijemputnya temannya untuk beli bahan bangunan justru mati dibantai sesama preman. Cerita-cerita dan petuah-petuah inilah yang selalu mengiang dalam ingatan usai membaca antologi cerpen ‘I Kolok’. Belajar mencurigai kebaikan orang dan jangan terus merasa nyaman dengan teman.

Secara keseluruhan, 12 cerita yang disajikan Wayan Suardika sangat memikat. Bagi saya, karya I Wayan Suardika nyaris sempurna, andaisaja mampu menghindari beberapa kesalahan ketik – utamanya nama tokoh utama yang berubah-ubah, termasuk kesalahan pada keterangan kata di bawah cerita, seperti “ngecel siap” yang diterjemahkan menjadi bangunan. (T)

Kukuh, 13 April 2016, pukul 16.29 Wita