PADA TAHUN 2018, wartawan Radar Bali, Eka Prasetya, menulis esai tentang dua tahun kepergian I Gde Dharna, seniman sekaligus budayawan masyhur Bali Utara. Dalam tulisan yang diterbitkan di tatkala.co itu, Eka menyesalkan atas hilangnya draf naskah novelet Bintang Denbukit—karya terakhir sang maestro—atas “keteledoran” pemerintah Buleleng era Bupati Putu Agus Suradnyana.

Di akhir esainya yang berjudul Novel Terakhir yang Hilang: Mengenang 2 Tahun Kepergian Seniman I Gde Dharna itu, Eka menuliskan, “Seorang seniman, apalagi sastrawan dan penulis lagu, monumen paling penting bagi mereka adalah bagaimana hasil karya mereka bisa dibukukan, dikoleksi di perpustakaan sekolah, perpustakaan desa, atau perpustakaan besar milik pemerintah daerah.

Mungkin mereka tak perlu dibuatkan patung atau namanya diukir di prasasti gedung dan dipakai nama jalan. Tapi bagaimana buku mereka bisa memberikan pengaruh baik pada generasi, meski si seniman sudah tak ada.”

Melalui pernyataan yang sedikit mengandung gugutan itu, secara tidak langsung, seolah Eka ingin mengatakan bahwa penghargaan kepada seorang seniman tak cukup hanya sekadar acara seremonial. Lebih dari itu, penghargaan tertinggi kepada seorang maestro adalah bagaimana merawat pikiran-pikiran yang tertuang dalam karya-karya atau laku hidupnya tetap hidup meski jasadnya telah tiada.

Namun, syukurnya, lima tahun setelah esai yang setengah lebih panjang dari Preambule UUD 1945 itu terbit, entah bagaimana ceritanya, naskah Bintang Denbukit itu akhirnya diterbitkan. Novelet tipis berkisah tentang Ki Barak Panji sejak masa kanak hingga menjadi raja di Buleleng yang diterbitkan Mahima Institute Indonesia itu, diluncurkan pada malam peringatan delapan tahun wafatnya I Gde Dharna di Gedung Laksmi Graha, Singaraja, Rabu (13/9/2023).

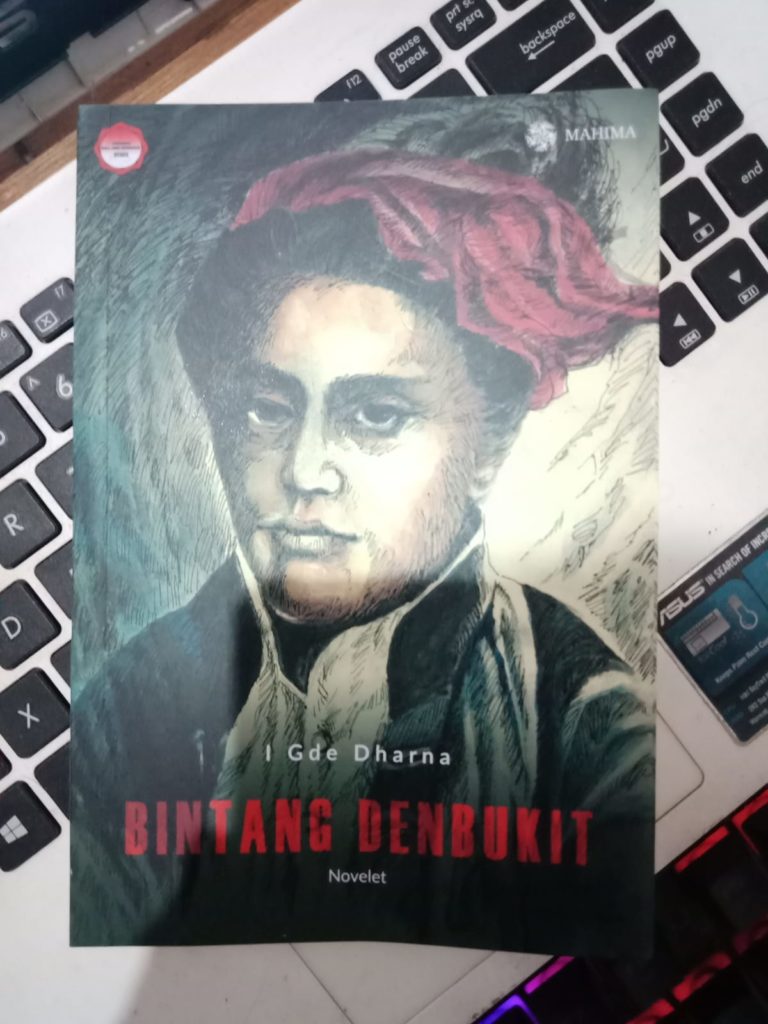

Novelet Bintang Denbukit karya I Gde Dharna / Foto: Dok. Jaswan

Acara peringatan yang bertajuk “Harmoni Karya I Gde Dharna” itu dibalut dengan perlombaan menyanyikan lagu ciptaan Gde Dharna yang berjudul Merah Putih—lagu pertama yang mendiang buat. Lagu yang diciptakan pada tahun 1950 silam itu kembali dinyanyikan di atas panggung setelah bertahun-tahun pasca reformasi jarang terdengar di ruang kelas. Menurut Eka Prasetya, lagu Merah Putih adalah lagu wajib ketiga setelah Indonesia Raya dan Hari Merdeka yang harus dihafal anak-anak sekolah dasar di Bali, dulu.

“Kami dari pihak keluarga tak ingin karya-karya yang telah beliau ciptakan terkubur seiring dengan kepergian beliau,” ujar Putu Oka Sastra, anak pertama Gde Dharna, saat memberikan sambutan.

Banar. Tak sedikit tokoh yang kelahiran dan kematiannya selalu diperingati setiap tahun—bahkan menjadi hari libur nasional. Seharusnya memang demikian, meski tak sedikit pula acara peringatan tersebut hanya sekadar seremonial. Seperti Sukarno, misalnya. Setiap bulan Juni, khususnya Pemerintah Bali, selalu mengenang kelahiran Putra sang Fajar itu dengan berbagai perayaan dan perlombaan.

Selain Sukarno—atau Kartini, Gus Dur, dan Chairil Anwar—sosok maestro seperti almarhum I Gde Dharna memang pantas dikenang setiap tahun. Maka, sudah tepat kiranya pihak keluarga mengadakan acara peringatan delapan tahun wafatnya I Gde Dharna seperti malam kemarin.

Tetapi, apakah mengenang sosok I Gde Dharna hanya cukup dengan perayaan seremonial? Tentu saja tidak. Mengenang sang maestro tak cukup hanya sekadar membagikan dan mengadakan perlombaan atas karya-karanya. Selain hanya kalangan tertentu yang terlibat, peringatan semacam itu hanya akan mengulang peringatan yang sudah-sudah.

Maksudnya, seperti peringatan Bulan Bung Karno, misalnya, meski diperingati setiap tahun, tak menjamin mereka yang terlibat lantas mengetahui pikiran-pikiran Bung Besar. Jadi, alangkah mubazirnya jika peringatan wafatnya I Gde Dharna juga bernasib demikian. Kecuali, pihak keluarga dan pemerintah memang hanya bertujuan untuk mengenang, tapi tak mengkaji, menularkan spirit kreativitas, atau berusaha untuk merawat pikiran-pikiran Gde Dharna tetap hidup di ingatan dan hati generasi setelahnya, tak hanya sekadar menempel di ujung lidah.

Tanggung Jawab Bersama

Apa yang dikatakan oleh Putu Oka Sastra dalam sambutannya sudah tepat. Karya-karya yang dilahirkan ayahandanya memang tak boleh terkubur begitu saja. Sebagai ahli waris, ia memiliki tanggung jawab besar dalam hal ini, meski pemerintah juga tak boleh berpangku tangan.

Pada peringatan malam kemarin, Kadis Kebudayaan Buleleng Gede Wisandika mengaku senang dan bangga kepada keluarga besar almarhum I Gde Dharna—yang selalu konsisten menggelar acara pelestarian karya-karyanya.

“Kami meyakini, melalui acara seperti ini dapat memberikan dorongan luar biasa kepada generasi muda untuk turut serta melestarikan seni dan budaya Bali pada umumnya dan Buleleng khususnya,” katanya.

Ia menambahkan, dalam program pelestarian seni dan budaya Buleleng pihaknya juga selalu konsisten melakukan kegiatan serupa dan berupaya mengangkat karya-karya seniman dan budayawan Buleleng untuk mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Memang sudah seharusnya demikian. Merawat pikiran sang maestro memang menjadi tanggung jawab bersama. Hanya saja, sekali lagi, jika acara peringatan hanya sekadar seremonial, itu sangat disayangkan. Mengingat, sudah banyak contoh acara serupa yang tak sampai memberi dampak lebih selain hanya sekadar mengenang nama sosoknya, tapi tidak dengan pikiran-pikirannya.

Padahal, mengenang pikiran—dengan cara meneliti, mengkaji, dan membicarakannya—rasanya tampak lebih elegan daripada hanya sekadar menjadikan karya-karnya sebagai bahan perlombaan.

Tak salah memang, tapi tak salah juga jika pihak keluarga dan pemerintah mengadakan peringatan yang lebih daripada itu. Supaya pikiran-pikiran Gde Dharna tak bernasib seperti apa yang dikatakan Chairil Anwar dalam puisinya Maju (1943) “Sekali berarti, sudah itu mati”, yang oleh Putri Suastini Koster—dalam sambutannya di malam peringatan delapan tahun wafatnya I Gde Dharna kemarin—dianggap sebagai pepatah bijak itu.[T]